EU-Unterstützung für Junglandwirte sollte gezielter zur Förderung eines wirksamen Generationswechsels eingesetzt werden

Über den Bericht:Die Anzahl der Junglandwirte ist zurückgegangen - von 3,3 Millionen im Jahr 2005 auf 2,3 Millionen im Jahr 2013. Um den Generationswechsel in der Landwirtschaft zu fördern, stellte die EU im Zeitraum 2007-2020 9,6 Milliarden Euro für Junglandwirte bereit. Der Hof gelangte zu dem Schluss, dass diese Beihilfe oft unzulänglich definiert ist und Angaben zu den erwarteten Ergebnissen und Auswirkungen fehlen. Im Rahmen von Säule 1 (Direktzahlungen) wird die Beihilfe in standardisierter Form gewährt und entspricht damit - abgesehen von zusätzlichem Einkommen - nicht dem Bedarf von Junglandwirten. Im Rahmen von Säule 2 (Entwicklung des ländlichen Raums) ist die Beihilfe besser auf den Bedarf von Junglandwirten zugeschnitten und schafft Anreize für spezifische Maßnahmen (z. B. Einführung des ökologischen Landbaus, Initiativen zum Einsparen von Wasser oder Energie). Die Verwaltungsbehörden wendeten jedoch nicht immer Verfahren an, um die besten Projekte bevorzugt auszuwählen. Der Hof empfiehlt, die Ziele besser zu definieren und die EU-Unterstützung gezielter zur Förderung eines wirksamen Generationswechsels einzusetzen.

Zusammenfassung

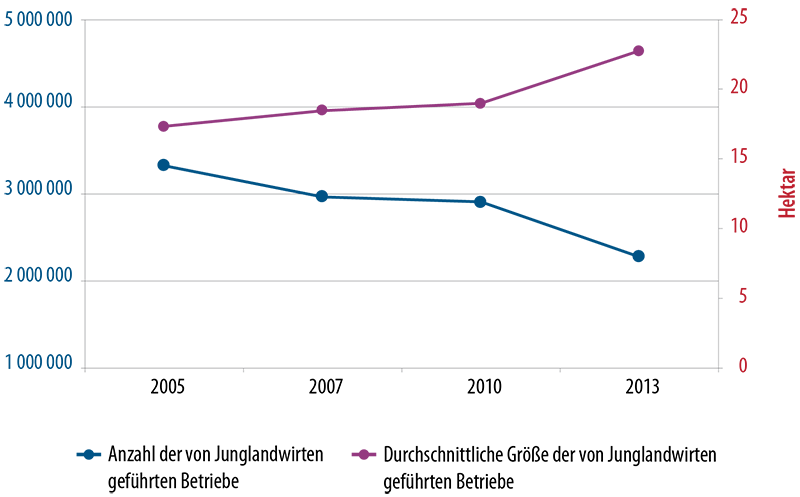

IDie Gesamtzahl der Landwirte in der EU-27 war in den letzten 10 Jahren stark rückläufig und ist von 14,5 Millionen Landwirten im Jahr 2005 auf 10,7 Millionen Landwirte im Jahr 2013 gesunken. Die Anzahl der Junglandwirte (im Alter von bis zu 44 Jahren) fiel von 3,3 Millionen im Jahr 2005 auf 2,3 Millionen im Jahr 2013. Da sich die Anzahl der Landwirte über alle Altersgruppen hinweg verringert hat, ist der Anteil der Junglandwirte an den in der Landwirtschaft tätigen Personen bei knapp über 20 % relativ stabil geblieben. Allerdings bestehen erhebliche Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten.

IIIm Zeitraum 2007-2020 stellte die EU Beihilfen in Höhe von 9,6 Milliarden Euro speziell für Junglandwirte bereit, um die Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe und den Generationswechsel in der Landwirtschaft zu fördern. Einschließlich der Kofinanzierung der Mitgliedstaaten für die Niederlassungsmaßnahme im Rahmen von Säule 2 belaufen sich die öffentlichen Beihilfen auf insgesamt 18,3 Milliarden Euro. Fast 200 000 Junglandwirte erhielten im Zeitraum 2007-2013 für ihre Niederlassung EU-Beihilfen. Mehr als 70 % der EU-Mittel wurden im Rahmen der unter Säule 2 fallenden Maßnahme zur Förderung der Niederlassung von Junglandwirten (ELER) bereitgestellt, während die übrigen 30 % im Zeitraum 2014-2020 für die unter Säule 1 fallende Direktzahlung an Junglandwirte (EGFL) zur Verfügung stehen.

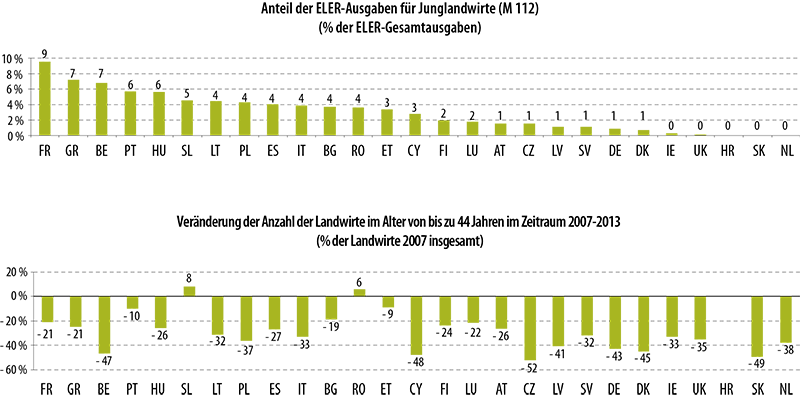

IIIVor diesem Hintergrund untersuchte der Hof die Rolle der EU bei der Unterstützung von Junglandwirten und der Förderung des Generationswechsels. Die Prüfung erfolgte bei der Kommission und in den vier Mitgliedstaaten mit den höchsten Ausgaben für Junglandwirte: Frankreich, Spanien, Polen und Italien. Im Rahmen der Prüfung sollte folgende Frage beantwortet werden: „Ist die Unterstützung der EU für Junglandwirte gut gestaltet, sodass sie wirksam zu einem besseren Generationswechsel beiträgt?“.

IVDie allgemeine Schlussfolgerung lautet, dass die EU-Unterstützung für Junglandwirte auf einer unzulänglich definierten Interventionslogik ohne Angaben zu den erwarteten Ergebnissen und Auswirkungen beruht. Sie sollte gezielter zur Förderung eines wirksamen Generationswechsels eingesetzt werden. Der Hof stellte allerdings erhebliche Unterschiede zwischen der Zahlung an Junglandwirte im Rahmen von Säule 1 und der Niederlassungsmaßnahme im Rahmen von Säule 2 fest.

VHinsichtlich der Zahlung an Junglandwirte im Rahmen von Säule 1 stellte der Hof Folgendes fest:

- Die Beihilfen beruhen nicht auf einer fundierten Bedarfsermittlung und ihr Ziel entspricht nicht dem allgemeinen Ziel einer Förderung des Generationswechsels. Die Mitgliedstaaten koordinierten die Zahlung im Rahmen von Säule 1 nicht mit der Niederlassungsmaßnahme im Rahmen von Säule 2 oder nationalen Maßnahmen.

- Mangels einer Bedarfsermittlung werden die Beihilfen in standardisierter Form bereitgestellt (jährliche Zahlung je Hektar), wobei aus der Höhe und dem Zeitpunkt nicht ersichtlich ist, auf welchen konkreten Bedarf - abgesehen von zusätzlichem Einkommen - sie abzielen.

- Der gemeinsame Überwachungs- und Bewertungsrahmen lieferte keine nützlichen Indikatoren für die Bewertung der Wirksamkeit dieser Zahlung, da diesbezügliche Ergebnisindikatoren fehlen und keine Daten zu Einkommen und Rentabilität der unterstützten Betriebe erhoben werden.

Hinsichtlich der unter Säule 2 fallenden Maßnahme zur Förderung der Niederlassung von Junglandwirten stellte der Hof Folgendes fest:

- Diese Maßnahme beruht zwar im Allgemeinen auf einer ungenauen Bedarfsermittlung, ihre Ziele sind aber teilweise konkret, messbar, erreichbar, sachgerecht und mit einem Datum versehen (SMART) und entsprechen dem allgemeinen Ziel, den Generationswechsel zu fördern. In gewissem Umfang findet eine wirksame Koordinierung mit der ebenfalls unter Säule 2 fallenden Investitionsmaßnahme statt.

- Die Beihilfen werden in einer Form (als Pauschalbetrag, dessen Zahlung von der Erfüllung eines Geschäftsplans abhängt, und in einigen Fällen auch als Zinszuschuss für ein Darlehen) bereitgestellt, die direkter auf den Bedarf von Junglandwirten im Hinblick auf den Zugang zu Land, Kapital und Wissen ausgerichtet ist. Der Beihilfebetrag ist im Allgemeinen mit dem Bedarf verknüpft und wird so gestaffelt, dass Anreize für spezifische Maßnahmen geschaffen werden (z. B. Einführung des ökologischen Landbaus, Initiativen zum Einsparen von Wasser oder Energie).

- Die Beihilfen sind auf höher qualifizierte Landwirte ausgerichtet, die sich zur Umsetzung eines Geschäftsplans verpflichten (der ihnen Anleitung zur Entwicklung rentabler Betriebe bietet) und die oft durch das Projektauswahlverfahren dazu angeregt werden, sich in benachteiligten Gebieten niederzulassen. Die Geschäftspläne waren jedoch von unterschiedlicher Qualität, und in einigen Fällen wendeten die Verwaltungsbehörden keine Verfahren an, um die besten Projekte bevorzugt auszuwählen. Auswahlkriterien wurden erst spät im Zeitraum 2007-2013 eingeführt, die Mindestpunktwerte waren entweder zu niedrig oder fehlten ganz, und in einigen Mitgliedstaaten wurde die für sieben Jahre vorgesehene Mittelausstattung für die Maßnahme mit der Finanzierung fast aller zu Beginn des Programmplanungszeitraums gestellten Anträge ausgeschöpft, sodass Junglandwirte, die sich später niederließen, keine Finanzierung erhalten konnten.

- Es liegen nur wenige Nachweise dazu vor, ob durch die EU-Maßnahmen die Niederlassung von Junglandwirten erleichtert und der Generationswechsel sowie die Rentabilität der geförderten Betriebe verbessert wurden, was hauptsächlich auf die geringe Qualität der Indikatoren des gemeinsamen Überwachungssystems zurückzuführen ist.

Der Hof empfiehlt der Kommission und den Mitgliedstaaten,

- die Interventionslogik zu verbessern, indem sie die Bedarfsermittlung verstärken und SMART-Ziele festlegen, die mit dem Gesamtziel der Förderung des Generationswechsels in Einklang stehen;

- die Maßnahmen gezielter auszurichten, indem die Systeme zur Auswahl von Projekten und die Geschäftspläne besser eingesetzt werden;

- den Überwachungs- und Bewertungsrahmen zu verbessern, indem sie sich vorbildliche Verfahren zunutze machen, die die Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer Überwachungssysteme und Bewertungsberichte entwickeln.

Einleitung

Anzahl der in der Landwirtschaft tätigen Personen rückläufig

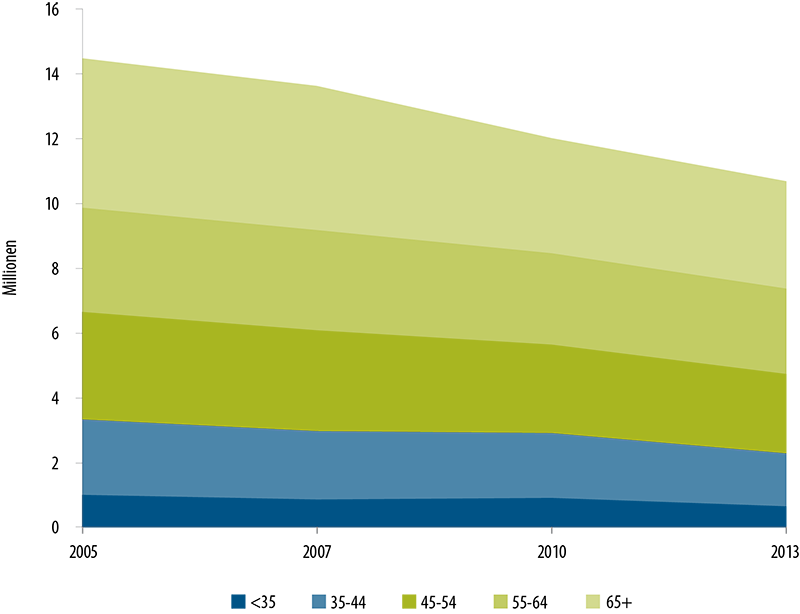

01Bei den in der EU-Landwirtschaft tätigen Personen ist ein Rückgang zu verzeichnen. Die Gesamtzahl der Landwirte in der EU-275 war in den letzten 10 Jahren stark rückläufig und ist von 14,5 Millionen im Jahr 2005 auf 10,7 Millionen im Jahr 2013 gesunken. Dies bedeutet eine Verringerung um ein Viertel in weniger als 10 Jahren. Alle Altersgruppen waren betroffen (siehe Abbildung 1). Die Anzahl der Landwirte im Alter von bis zu 40 Jahren lässt sich nicht feststellen, da in den Eurostat-Daten die Altersgruppe der 35- bis 44-Jährigen nicht in weitere Teilgruppen untergliedert wird6.

Abbildung 1

Entwicklung der Anzahl der Landwirte in den 27 EU-Mitgliedstaaten nach Altersgruppe

Quelle: Eurostat, Erhebung über die Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe7.

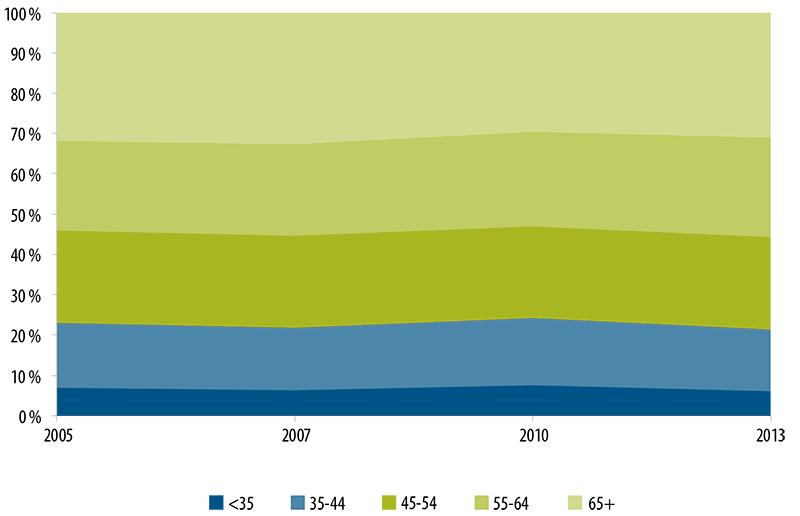

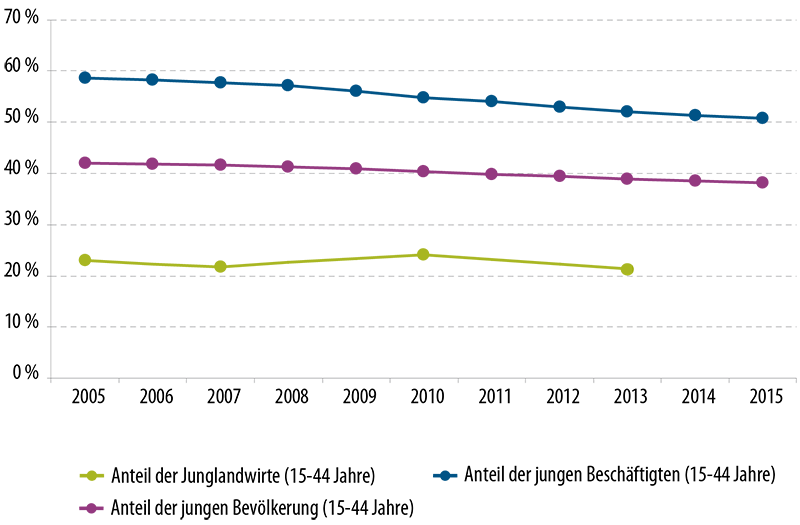

Die Anzahl der Junglandwirte (im Alter von bis zu 44 Jahren) fiel von 3,3 Millionen im Jahr 2005 auf 2,3 Millionen im Jahr 2013, was einem Rückgang um ein Drittel in weniger als 10 Jahren entspricht. Allerdings blieb der Anteil der Junglandwirte unter den in der Landwirtschaft tätigen Personen mit knapp über 20 % relativ stabil (siehe Abbildung 2).

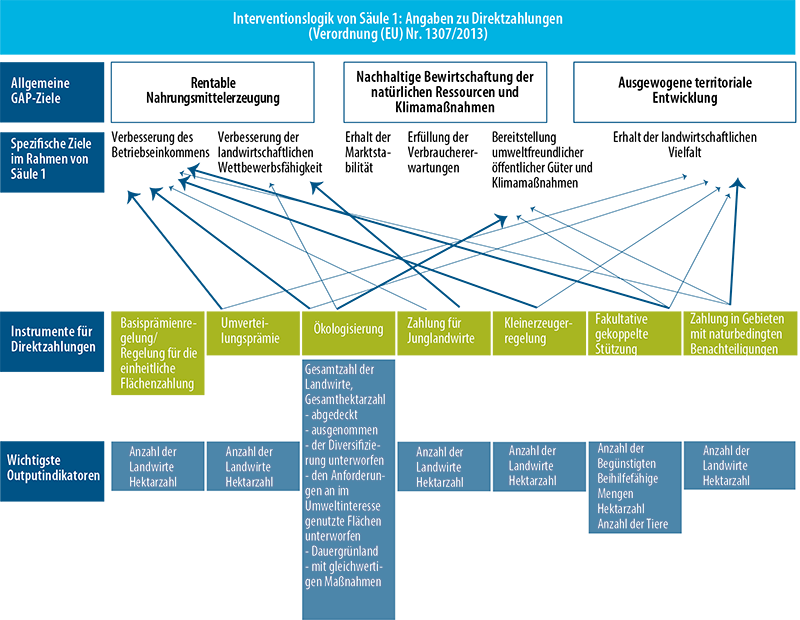

Abbildung 2

Entwicklung der Verteilung der Landwirte auf die Altersgruppen in den 27 EU-Mitgliedstaaten

Quelle: Eurostat, Erhebung über die Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe.

Zwischen den Mitgliedstaaten bestehen erhebliche Unterschiede. Während der Anteil der Junglandwirte unter den in der Landwirtschaft tätigen Personen beispielsweise in Polen von 34 % im Jahr 2007 auf 36 % im Jahr 2013 anstieg, verzeichnete Spanien einen Rückgang von 21 % im Jahr 2007 auf 16 % im Jahr 2013. Anhang I gibt einen Überblick über die Anzahl der Landwirte in den einzelnen Mitgliedstaaten und die Veränderungen zwischen 2007 und 2013, während Anhang II Angaben zur Entwicklung der Verteilung der Landwirte auf die Altersgruppen enthält.

Der Generationswechsel steht weit oben auf der politischen Agenda

04Im Jahr 2008 vertrat das Europäische Parlament die Auffassung, „dass ein Generationswechsel notwendig ist, wenn auch in Zukunft qualitativ hochwertige europäische Nahrungsmittel, Ernährungssicherheit in der Europäischen Union und die Selbstversorgung der Europäischen Union gewährleistet sein sollen“ und „dass die GAP künftig zum Ziel haben muss, die Hemmnisse zu beseitigen, die dem Zugang junger Menschen zur landwirtschaftlichen Tätigkeit heute im Wege stehen, indem der Generationswechsel zu einem der vorrangigen Ziele der GAP gemacht wird“8. Im Jahr 2011 stellte es fest, „dass die im Rahmen der zweiten Säule vorgesehenen Maßnahmen für junge Landwirte offensichtlich nicht ausreichen, um die rasch voranschreitende Alterung der im Agrarsektor Tätigen zu stoppen“ und „dass die Förderregelungen im Rahmen der zweiten Säule ausgeweitet werden sollten“9. Im Jahr 2014 wies auch der Rat auf die grundlegende Bedeutung hin, die Junglandwirte und der Generationswechsel in der Landwirtschaft für die Nachhaltigkeit und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Landwirtschaft haben10.

05Im Jahr 2015 erklärte die Kommission11 die Unterstützung von Junglandwirten zur Priorität. Dem Kommissionsmitglied Phil Hogan12 zufolge geht es beim Generationswechsel nicht nur um die Senkung des Altersdurchschnitts der Landwirte in der EU. Es gehe auch darum, einer neuen Generation hochqualifizierter junger Landwirte den Einsatz der vorhandenen technischen Möglichkeiten für eine nachhaltige Landwirtschaft in Europa zu ermöglichen. Hogan wies auf Hindernisse hin, durch die junge Menschen von der Aufnahme landwirtschaftlicher Tätigkeiten abgehalten würden, und nannte dabei als größte Hindernisse den Zugang zu Land, Finanzierung und Wissen.

EU-Unterstützung für Junglandwirte

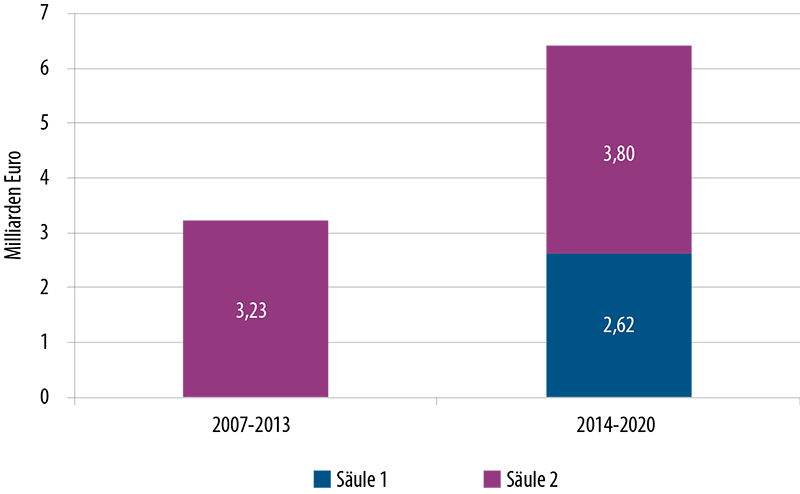

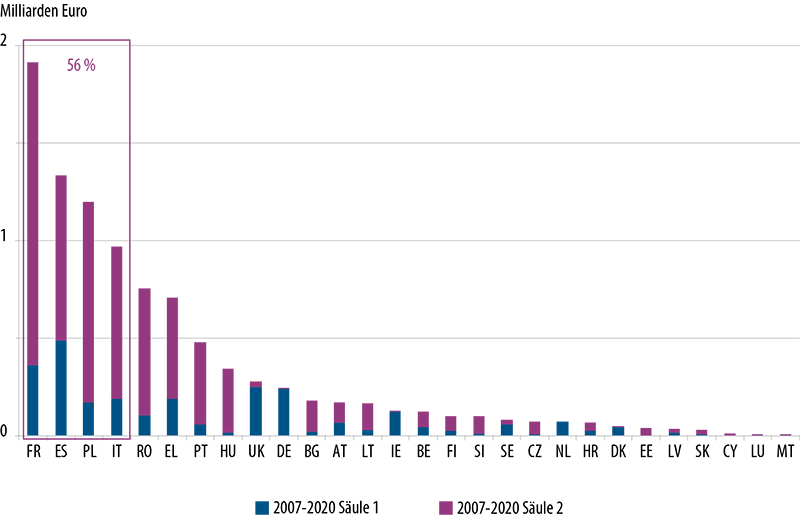

06Der Gesamtbetrag der EU-Mittel, der im Zeitraum 2007-2020 speziell für die Unterstützung von Junglandwirten bestimmt ist, beläuft sich auf 9,6 Milliarden Euro. Die Mittelausstattung hat sich von 3,2 Milliarden Euro im Zeitraum 2007-2013, die im Rahmen der unter Säule 2 fallenden Niederlassungsmaßnahme bereitgestellt wurden, auf 6,4 Milliarden Euro im Zeitraum 2014-2020 verdoppelt, was vor allem auf die Einführung einer zusätzlichen Direktzahlung an Junglandwirte im Rahmen von Säule 1 zurückzuführen ist (siehe Abbildung 3). Die öffentlichen Ausgaben, einschließlich der nationalen Kofinanzierung der Mitgliedstaaten für die unter Säule 2 fallende Niederlassungsmaßnahme, belaufen sich auf insgesamt 18,3 Milliarden Euro.

Abbildung 3

EU-Mittelausstattung für die Unterstützung von Junglandwirten im Rahmen von Säule 1 (EGFL) und Säule 2 (ELER) in den Programmplanungszeiträumen 2007-2013 und 2014-2020

Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage von Daten der Kommission (Ausgaben 2007-2013 und Mittelzuweisungen 2014-2020).

Unterstützungsleistungen für Junglandwirte wurden bereits in den 1980er-Jahren eingeführt13. Seit dem Jahr 2000 wurde der Großteil der Unterstützung über die unter Säule 2 fallende Maßnahme zur Förderung der Niederlassung von Junglandwirten bereitgestellt14. An diese Maßnahme schloss sich im Zeitraum 2014-2020 die Maßnahme „Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe und sonstiger Unternehmen“ an. Die Maßnahme wird von 24 der 28 Mitgliedstaaten in 92 der 118 Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums umgesetzt.

08Eine zusätzliche Unterstützung für Junglandwirte wurde im Zeitraum 2014-2020 im Rahmen von Säule 115 in Form einer Zusatzzahlung in Höhe von 25 % eingeführt, die Junglandwirte über die Direktzahlungen hinaus erhalten.

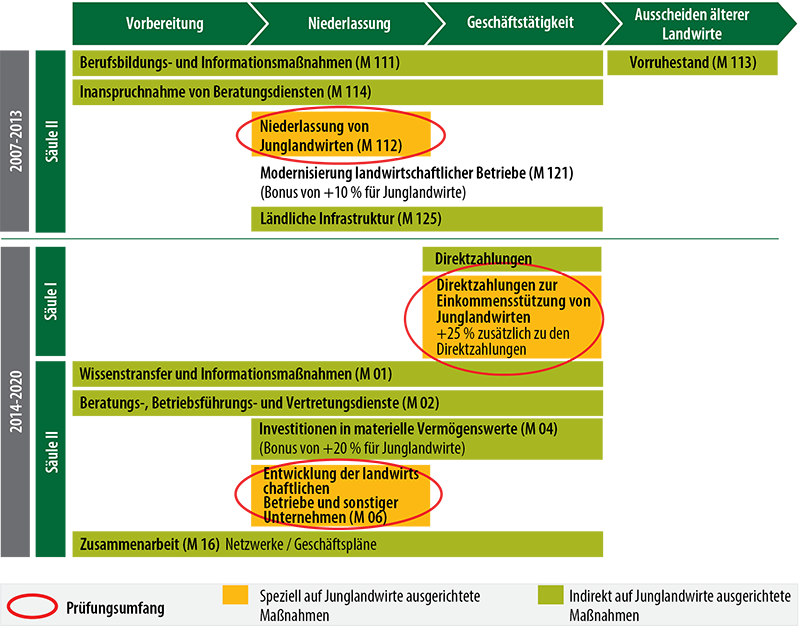

09Abbildung 4 gibt einen Überblick über die EU-Instrumente, die im Zeitraum 2007-2020 direkt oder indirekt auf Junglandwirte ausgerichtet sind. Wie aus Abbildung 4 hervorgeht, standen die Maßnahmen zur direkten Unterstützung von Junglandwirten im Mittelpunkt der Prüfung: die Niederlassungsmaßnahme im Rahmen von Säule 2 und die Zusatzzahlung für Junglandwirte im Rahmen von Säule 1.

Abbildung 4

Überblick über die EU-Maßnahmen zur Unterstützung von Junglandwirten im Zeitraum 2007-2020

Quelle: Europäischer Rechnungshof.

In Tabelle 1 werden die wichtigsten Elemente der Junglandwirten im Rahmen von Säule 1 und Säule 2 im Zeitraum 2014-2020 gewährten Unterstützung miteinander verglichen.

Säule 1 Europäischer Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) Zahlung an Junglandwirte | Säule 2 Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) Maßnahme 6.1 - Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe und sonstiger Unternehmen für Junglandwirte | |

|---|---|---|

| Rechtsgrundlage | Artikel 50 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 | Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 |

| Form der Unterstützung | Zusatzzahlung an Junglandwirte, die Anspruch auf eine Zahlung im Rahmen der Basisprämienregelung oder der Regelung für die einheitliche Flächenzahlung haben. | Gewährung einer Existenzgründungsbeihilfe von bis zu 70 000 Euro auf der Grundlage eines Geschäftsplans (abschließende Zahlung hängt von der korrekten Umsetzung des Geschäftsplans ab). |

| Dauer der Unterstützung | Jährliche Zahlung für höchstens fünf Jahre (ab dem Jahr der Niederlassung). | Einmalige Zahlung je Betrieb/je Betriebsinhaber in mindestens zwei Tranchen. |

| Umsetzung | Obligatorisch für alle Mitgliedstaaten. Sie können nur wenige Parameter selbst festlegen: Mittelausstattung, Berechnungsmethode, Höchstfläche in Hektar, Anforderungen an die Qualifikation, gemeinsame Kontrolle über Gesellschaften (siehe Ziffer 40). | Freiwillig für die Mitgliedstaaten/Regionen. Diese legen ihre Prioritäten und Ziele in den Programmen zur Entwicklung des ländlichen Raums sowie Förder- und Auswahlkriterien fest, wählen Projekte aus und erstatten der Kommission über die Umsetzung der Maßnahmen Bericht. |

| Ziel | „[…] die Erstniederlassung von Junglandwirten und die anschließende strukturelle Anpassung ihrer Betriebe […] erleichtern“1 und das allgemeine GAP-Ziel einer rentablen Nahrungsmittelerzeugung unterstützen, indem die Rentabilität von Betrieben verbessert2 und der Generationswechsel gefördert3 wird. | |

| Infrage kommende Begünstigte |

|

|

| Anzahl der Begünstigten | 279 071 (im Jahr 2015). | 193 828 im Zeitraum 2007-2013. Keine Zielvorgabe auf EU-Ebene für den Zeitraum 2014-2020. |

| Durchschnittlicher Beihilfebetrag je Begünstigten | 1 135 Euro (im Jahr 2015). | 20 000 Euro (Zeitraum 2007-2013). |

1 Erwägungsgrund 47 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 und Erwägungsgrund 17 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013.

2 Siehe Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013.

3 Für Säule 1 siehe das Memo der Kommission „GAP-Reform - Erläuterung der wichtigsten Aspekte“ vom 26. Juni 2013: „Zur Förderung des Generationenwechsels sollte die Basisprämie für Junglandwirte (Erstniederlassung und noch keine 40 Jahre alt) in den ersten fünf Jahren der Niederlassung um 25 % angehoben werden“ und die Kurzdarstellung des Europäischen Parlaments „Die erste Säule der GAP: II - Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe“: „Zur Förderung des Generationenwechsels sollte die an Junglandwirte unter 40 Jahren, Berufsneulinge oder landwirtschaftliche Betriebe, die in den vorangegangenen fünf Jahren gegründet wurden, gezahlte Basisprämie in den ersten fünf Jahren nach Betriebsgründung um 25 % angehoben werden“.

Für Säule 2 siehe Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013, wo auf die spezifische Priorität „Erleichterung des Zugangs angemessen qualifizierter Landwirte zum Agrarsektor und insbesondere des Generationswechsels“ verwiesen wird.

Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage von Daten der Kommission.

Prüfungsumfang und Prüfungsansatz

11Im Rahmen der Prüfung sollte folgende Frage beantwortet werden:

Ist die EU-Unterstützung für Junglandwirte gut gestaltet, sodass sie wirksam zu einem besseren Generationswechsel beiträgt?

12Zur Beantwortung dieser Frage konzentrierte sich der Hof auf die Maßnahmen zur direkten Unterstützung von Junglandwirten im Zeitraum 2007-2020 (siehe Abbildung 4), d. h. für den Zeitraum 2007-2013 auf die unter Säule 2 fallende Maßnahme 112 zur Förderung der Niederlassung von Junglandwirten und auf die entsprechende Maßnahme 6.1 im Zeitraum 2014-2020 sowie für den Zeitraum 2014-2020 auf die unter Säule 1 fallende Zahlung an Junglandwirte. Der Hof bewertete die Interventionslogik (Teil I des Berichts), die gezielte Ausrichtung der Maßnahmen bei ihrer Umsetzung (Teil II) und die Ergebnisse der Maßnahmen (Teil III).

13Die Prüfung wurde von April bis Oktober 2016 in den vier Mitgliedstaaten mit den höchsten Ausgaben für Junglandwirte durchgeführt: Frankreich, Spanien, Polen und Italien (siehe Abbildung 5). Auf diese vier Mitgliedstaaten entfallen 56 % der gesamten Mittelausstattung der EU für die Maßnahmen, mit denen Junglandwirte im Zeitraum 2007-2020 direkt unterstützt werden (siehe Abbildung 4). In Anhang III wird ein Überblick über die EU-Mittel gegeben, die in den einzelnen Mitgliedstaaten speziell für Junglandwirte bereitgestellt wurden.

14In diesen vier Mitgliedstaaten untersuchte der Hof die nationalen Rahmenbedingungen zur Regelung der Interventionslogik und der wichtigsten Aspekte der Maßnahmen sowie den Grad der Koordinierung zwischen diesen Maßnahmen und der nationalen Politik zur Förderung des Generationswechsels. Zur Bewertung der Umsetzung und der Ergebnisse der Maßnahmen befasste sich der Hof schwerpunktmäßig mit sieben Regionen, die zu den Regionen mit den höchsten Ausgaben für die Maßnahmen zur direkten Unterstützung von Junglandwirten gehören:

- Frankreich (Pays de la Loire und Midi-Pyrénées);

- Spanien (Andalusien);

- Polen (Warminsko-Mazurskie und Dolnoslaskie);

- Italien (Emilia-Romagna und Apulien).

Abbildung 5

EU-Unterstützung für Junglandwirte im Rahmen von Säule 1 (EGFL) und Säule 2 (ELER) im Zeitraum 2007-2020 (die geprüften Mitgliedstaaten sind rechteckig eingerahmt)

Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage von Daten der Kommission (Ausgaben 2007-2013 und Mittelzuweisungen 2014-2020).

Der Prüfungsansatz sah vor, eine Prüfung der Kontrollsysteme - vorwiegend auf Ebene der Kommission und der Mitgliedstaaten - zu kombinieren mit der Untersuchung einer Stichprobe von 57 Projekten auf Ebene der Endbegünstigten zwecks Überprüfung der Umsetzung und des Ergebnisses der Maßnahmen. Der Hof analysierte darüber hinaus einschlägige Statistiken und Studien, die auf EU-Ebene sowie auf nationaler und regionaler Ebene von Eurostat (z. B. Erhebungen über die Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe), den nationalen Parlamenten und statistischen Ämtern, Hochschulen und Junglandwirte-Organisationen bereitgestellt wurden.

16Aus diesen Studien geht hervor, dass es abgesehen von den EU-Maßnahmen andere, allgemeine Faktoren gibt, die den Generationswechsel beeinflussen (z. B. die wirtschaftliche und soziale Lage, die Bereitschaft der Banken, Darlehen zu vergeben, die Beschäftigungsmöglichkeiten in anderen Sektoren als der Landwirtschaft und die hohe Konzentration von Agrarland in den Händen einer relativ kleinen Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe16). Nationale politische Maßnahmen, durch die der Ausstieg älterer Landwirte begünstigt wird, können ebenfalls eine wichtige Rolle spielen, wie das Beispiel von Deutschland zeigt, wo ebenso wie in Dänemark, Irland, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich (Nordirland) entschieden wurde, die unter Säule 2 fallende Niederlassungsmaßnahme im Zeitraum 2014-2020 nicht umzusetzen. Tatsächlich zeigte sich in der Halbzeitbewertung des Zeitraums 2007-2013 für Deutschland (Rheinland-Pfalz), dass es mit der Maßnahme 112 zur Förderung der Niederlassung von Junglandwirten nicht gelungen war, das Problem, dass geeignete Nachfolger in landwirtschaftlichen Betrieben fehlen, angemessen anzugehen. Außerdem war nicht feststellbar, wie sich diese Art der Unterstützung auf die Altersstruktur der Landwirte ausgewirkt hatte. Darüber hinaus war Deutschland der Ansicht, dass seine Hofabgabeklausel - eine Regelung innerhalb der Alterssicherung der Landwirte, die diese zur Betriebsaufgabe verpflichtet, bevor sie ihre Altersrente beziehen können - eine wesentliche Rolle für den erfolgreichen Generationswechsel im Landwirtschaftssektor spielt.

Bemerkungen

Teil I - Interventionslogik

17Die Kommission und die Mitgliedstaaten sollten politische Interventionen in geeigneter Weise gestalten. In dieser Hinsicht untersuchte der Hof, ob die Kommission und die Mitgliedstaaten

- in den spezifischen Interventionsbereichen vorab fundierte Bedarfsermittlungen durchführten;

- bestimmten, welche Mittel am besten auf den Bedarf von Junglandwirten abgestimmt sind;

- konkrete, messbare, erreichbare, sachgerechte und mit einem Datum versehene Ziele (SMART-Ziele) festlegten;

- Vorkehrungen trafen, um eine wirksame, wirtschaftliche und koordinierte Nutzung der verschiedenen Mittel sicherzustellen.

Der Bedarf von Junglandwirten wurde auf allgemeiner Ebene bestimmt …

18Aus Studien der Kommission und Befragungen der geprüften Verwaltungsbehörden und von Vereinigungen von Junglandwirten geht hervor, dass sich die Hindernisse, die junge Menschen davon abhalten, Landwirt zu werden, folgenden Kategorien zuordnen lassen:

- Zugang zu Land: Rund 60 % der Junglandwirte in den 28 EU-Mitgliedstaaten gaben an, beim Kaufen oder Pachten von Landflächen auf Schwierigkeiten gestoßen zu sein17. Verschiedenen Studien18 zufolge beruht das Problem auf den hohen Bodenpreisen und der fehlenden Bereitschaft älterer Landwirte, aus dem Berufsleben auszuscheiden;

- Zugang zu Kapital: Rund 35 % der Junglandwirte in den 28 EU-Mitgliedstaaten gaben an, beim Zugang zu Zuschüssen und Krediten auf Schwierigkeiten gestoßen zu sein19. Studien20 und den befragten Vereinigungen von Junglandwirten zufolge ist dieses Problem in Frankreich, Italien und Spanien eher auf die Komplexität und Langwierigkeit der Verfahren zur Beantragung öffentlicher Unterstützung als auf unzureichende Beihilfen zurückzuführen;

- Zugang zu Wissen: Rund 20 % der Junglandwirte in den 28 EU-Mitgliedstaaten gaben an, beim Zugang zu Wissen auf Schwierigkeiten gestoßen zu sein21. Im Jahr 2010 hatten in den 27 EU-Mitgliedstaaten lediglich 14 % der Landwirte im Alter von bis zu 35 Jahren eine umfassende landwirtschaftliche Ausbildung absolviert22, wobei EU-weit jedoch erhebliche Unterschiede bestanden. So hatten zum Beispiel in Frankreich (Pays de la Loire) 84 % der Landwirte im Alter von bis zu 35 Jahren eine umfassende landwirtschaftliche Ausbildung absolviert, in Italien (Emilia-Romagna) 27 %, in Polen 26 % und in Spanien (Andalusien) lediglich 3 %;

- Zugang zu ausreichendem und stabilem Einkommen: Einige Mitgliedstaaten und Vereinigungen von Junglandwirten gaben an, dass in diesem Bereich Bedarf besteht, obwohl für die vier geprüften Mitgliedstaaten keine statistisch repräsentativen Daten zum Einkommen von Junglandwirten (im Alter von bis zu 40 Jahren) oder Daten dazu vorliegen, ob das Einkommen in den ersten Jahren der landwirtschaftlichen Tätigkeit generell oder in stärkerem Maße als in späteren Jahren unzureichend oder instabil ist.

- Zugang zu grundlegenden Infrastrukturen und Dienstleistungen in ländlichen Gebieten, die denjenigen entsprechen, die von jungen Menschen in nicht-ländlichen Gebieten genutzt werden können, darunter Breitbanddienste, Kinderbetreuungsstätten, Schulen, Verkehrs- und Postdienstleistungen, Gesundheits- und Vertretungsdienste.

… aber der allgemeine Bedarf wurde nicht weiter untersucht

19In den meisten geprüften Mitgliedstaaten/Regionen zeigte die Untersuchung des Hofes, dass nicht bekannt ist, ob das Ausmaß solcher Hindernisse in einer bestimmten Region alle oder nur einige Junglandwirte betrifft, beispielsweise jene in bestimmten geografischen Gebieten, Agrarsektoren oder finanziellen Situationen (z. B. Landwirte, die nicht genügend Boden oder Kapital geerbt haben). Ebenso wenig ist bekannt, zu welchem Zeitpunkt des Niederlassungsprozesses welche Hindernisse schwerer zu überwinden scheinen.

Säule 1

20Die Zusatzzahlung für Junglandwirte im Rahmen von Säule 1 beruht auf der Annahme, dass der Einstieg in die landwirtschaftliche Tätigkeit für Junglandwirte mit finanziellen Herausforderungen verbunden ist23. Auch wenn diese Annahme womöglich zutreffend ist, enthielt die Folgenabschätzung der Kommission24 weder Daten, die dies belegen, noch eine Schätzung der erwarteten Auswirkungen dieser Zusatzzahlung auf das Einkommen von Junglandwirten, auf die Rentabilität ihrer Betriebe oder auf die Quote des Generationswechsels, sondern stellte ausschließlich die Auswirkungen der verschiedenen zur Berechnung dieser Zahlung vorgeschlagenen Methoden auf den Haushalt in den Mittelpunkt. Es ist unklar, welcher Bedarf von Junglandwirten - abgesehen von zusätzlichem Einkommen - mit dieser Zahlung angegangen werden soll und welchen Mehrwert sie erbringen soll.

21Auch auf Ebene der Mitgliedstaaten lagen keine Dokumente, Studien oder Daten vor, mit denen die Notwendigkeit dieser Zusatzzahlung erläutert oder die Annahme untermauert wurde, dass der Einstieg in die landwirtschaftliche Tätigkeit für Junglandwirte mit finanziellen Herausforderungen verbunden ist. In Italien ermittelte der Hof einige nicht repräsentative Daten auf nationaler Ebene, die zeigten, dass die betriebliche Nettowertschöpfung25 im Jahr 2010 bei Betrieben, deren Inhaber unter 40 Jahre alt waren, etwas höher lag (durchschnittlich 80 000 Euro) als bei Betrieben mit älteren Inhabern (73 000 Euro). Ebenso wenig liegen Daten dazu vor, ob das Einkommen in den ersten Jahren der landwirtschaftlichen Tätigkeit generell oder in stärkerem Maße als in späteren Jahren unzureichend oder instabil ist.

22Im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 werden den Mitgliedstaaten einige Umsetzungsentscheidungen überlassen, darunter die Festsetzung einer bestimmten Mittelausstattung für die Zahlung oder einer bestimmten Höchstzahl an Hektarflächen, auf deren Grundlage die Berechnung erfolgen sollte (siehe auch Ziffern 39-41). Es lagen jedoch keine Dokumente, Studien oder Daten vor, die eine fundierte Begründung für diesbezügliche Entscheidungen geliefert hätten.

Säule 2

23In den meisten Programmplanungsdokumenten der geprüften Mitgliedstaaten (Ex-ante-Bewertungen, Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums) wurde im Zusammenhang mit der unter Säule 2 fallenden Maßnahme zur Förderung der Niederlassung von Junglandwirten auf die allgemeinen Bedürfnisse von Junglandwirten und ihren zahlenmäßigen Rückgang eingegangen. Die eigentlichen Gründe dafür, dass junge Menschen auf Hindernisse beim Zugang zu Land, Kapital, Wissen, Einkommen oder Dienstleistungen treffen, wurden jedoch nicht in ausreichendem Maße untersucht und in der Regel nicht durch quantifizierbare Nachweise belegt.

Teilweise besteht eine Diskrepanz zwischen dem Bedarf und der Form der Unterstützung

Säule 1

24Da eine Bedarfsermittlung fehlt, ist unklar, auf welchen konkreten Bedarf - abgesehen von zusätzlichem Einkommen - mit der Zahlung an Junglandwirte im Rahmen von Säule 1 abgezielt wird. Im Hinblick auf das Einkommen konnte der Hof allerdings nicht ermitteln, ob dem Bedarf an höherem und stabilerem Einkommen, auf den sich diese Zahlung normalerweise unmittelbar auswirken sollte, tatsächlich entsprochen wurde. Die geprüften Mitgliedstaaten konnten keine statistisch repräsentativen Daten zum Einkommen von Junglandwirten oder dazu vorlegen, ob das Einkommen von Junglandwirten in den ersten Jahren der landwirtschaftlichen Tätigkeit generell oder in stärkerem Maße als in späteren Jahren unzureichend oder instabil ist. Für den übrigen Bedarf ist Folgendes festzustellen:

- Der Bedarf an besserem Zugang zu Land wird durch diese Zahlung nicht direkt angegangen, da sie ausschließlich Junglandwirten zugutekommt, die bereits Land besitzen.

- Der Bedarf an besserem Zugang zu Kapital ist nicht klar, da unbekannt ist, ob es den Empfängern dieser Zahlung an Kapital zur Führung eines rentablen Betriebs fehlt und/oder ob sie keinen ausreichenden Zugang zu Krediten für Investitionen haben, mit denen die Rentabilität ihres Betriebs voraussichtlich gesteigert wird.

- Der Bedarf an besserem Zugang zu Wissen wird durch diese Zahlung, die in den meisten Mitgliedstaaten keine Mindestqualifikation im Bereich Landwirtschaft voraussetzt, nicht ausdrücklich angegangen.

Säule 2

25Im Rahmen der unter Säule 2 fallenden Maßnahme zur Förderung der Niederlassung von Junglandwirten wird die Beihilfe in Form eines Pauschalbetrags (dessen Zahlung von der Erfüllung eines Geschäftsplans abhängt), eines Zinszuschusses oder einer Kombination aus Beidem gewährt. Diese Maßnahme ist somit direkter auf den spezifischen Bedarf von Junglandwirten ausgerichtet. Insbesondere ist Folgendes festzustellen:

- Der Bedarf an besserem Zugang zu Land wird teilweise angegangen, da die Landwirte den Pauschalbetrag zum Kauf von Land verwenden oder mit ihm Kredite für Landkäufe bezuschussen könnten.

- Der Bedarf an besserem Zugang zu Kapital wird allgemein angegangen, da die Landwirte die Zahlung für Investitionen, die voraussichtlich die Rentabilität ihrer Betriebe verbessern, und in einigen Fällen auch für zinsvergünstigte Darlehen verwenden können.

- Der Bedarf an besserem Zugang zu Wissen wird durch diese Maßnahme allgemein angegangen, da die Begünstigten eine Mindestqualifikation im Bereich Landwirtschaft besitzen oder erwerben müssen.

- Der Bedarf an ausreichendem und stabilerem Einkommen wird indirekt angegangen, indem Maßnahmen und Investitionen unterstützt werden, die voraussichtlich zur Entwicklung rentabler Betriebe führen.

Ziele wurden auf allgemeiner Ebene festgelegt …

26Auf EU-Ebene besteht das gemeinsame allgemeine Ziel der Unterstützung von Junglandwirten im Rahmen der Säulen 1 und 2 darin, die erstmalige Niederlassung von Junglandwirten und die anschließende strukturelle Anpassung ihrer Betriebe zu erleichtern, wodurch letztendlich die Rentabilität gesteigert und der Generationswechsel gefördert werden sollen (siehe Tabelle 1).

… aber das allgemeine Ziel einer Förderung des Generationswechsels spiegelt sich im Ziel der unter Säule 1 fallenden Zahlung an Junglandwirte nicht wider

27In Anhang IV ist die Interventionslogik von Säule 1 dargestellt: Die Zahlung an Junglandwirte sollte dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft zu verbessern, die Betriebseinkommen zu erhöhen sowie allgemeiner das GAP-Ziel einer rentablen Nahrungsmittelerzeugung zu verwirklichen. Das allgemeine Ziel einer Förderung des Generationswechsels hingegen spiegelt sich im Ziel dieser Zahlung nicht wider.

28Da eine Bedarfsermittlung fehlt, ist für das Ziel der Zahlung an Junglandwirte im Rahmen von Säule 1 Folgendes festzustellen:

- Es ist nicht konkret genug, da es weder eine Beschreibung der erwarteten Ergebnisse (ausgedrückt z. B. als Quote, Anzahl, prozentualer Anteil oder Häufigkeit) noch eine Angabe der zu unterstützenden Zielgruppe unter den Junglandwirten (z. B. in bestimmten geografischen Gebieten oder finanziellen Situationen) enthält.

- Es ist nur teilweise messbar, da nicht bekannt ist, welchen Anteil am Einkommen von Junglandwirten diese Zahlung ausmachen sollte, und es keine quantifizierbaren Zielvorgaben zu den Ergebnissen gibt, die mit dieser Zahlung erreicht werden sollten.

- Es ist nicht bekannt, ob bzw. in welchem Umfang das Ziel erreichbar ist, da es nicht ausreichend konkret und messbar ist.

- Es ist nicht klar, inwieweit das Ziel sachgerecht ist, da nicht bekannt ist, welcher Bedarf von Junglandwirten - abgesehen von zusätzlichem Einkommen - mit dieser Zahlung angegangen werden sollte und wie weit verbreitet ein solcher Bedarf unter Junglandwirten bei ihrem Einstieg in die landwirtschaftliche Tätigkeit ist (siehe Ziffern 19-22).

- Es ist nicht mit einem Datum versehen, da nicht festgelegt ist, bis wann dieses Ziel erreicht werden sollte.

Das allgemeine Ziel einer Förderung des Generationswechsels spiegelt sich im Ziel der unter Säule 2 fallenden Niederlassungsmaßnahme wider

29Auf EU-Ebene besteht das Ziel der unter Säule 2 fallenden Maßnahme zur Förderung der Niederlassung von Junglandwirten darin, die Niederlassung angemessen qualifizierter Landwirte im Agrarsektor und insbesondere den Generationswechsel zu begünstigen und durch die Verbesserung der Rentabilität von Betrieben das allgemeine GAP-Ziel einer rentablen Nahrungsmittelerzeugung zu unterstützen (siehe Tabelle 1). Zusätzlich zu diesem EU-weiten Ziel haben die Mitgliedstaaten in ihren Programmen zur Entwicklung des ländlichen Raums 2007-2013 konkretere Zielsetzungen für diese Maßnahme festgelegt, darunter die Förderung der Beschäftigung, die Eindämmung der Abwanderung der Bevölkerung aus ländlichen Gebieten, die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe, die Steigerung ihrer Rentabilität und die Nutzung neuer Technologien sowie die Verbesserung des Humankapitals.

30Der Hof stellte fest, dass die Ziele der unter Säule 2 fallenden Maßnahme zur Förderung der Niederlassung von Junglandwirten in den vier geprüften Mitgliedstaaten die SMART-Kriterien teilweise erfüllten, da sie

- ausreichend konkret waren, da die Unterstützung angemessen qualifizierter Junglandwirte als Ziel formuliert wurde und die Ziele häufig mit der Beschreibung eines erwarteten Ergebnisses einhergingen (z. B. „Schaffung eines Mehrwerts durch Diversifizierung und Schaffung von Arbeitsplätzen“ oder „Steigerung der Rentabilität von Betrieben“);

- teilweise messbar waren, da ein Zielindikator für den Output (absolute Zahl der zu unterstützenden Junglandwirte und als relativer Wert der prozentuale Anteil an der Gesamtzahl der Betriebe in einer Region) festgelegt wurde, während eine quantifizierbare Zielvorgabe für die erwarteten Ergebnisse - etwa die zur Umsetzung der Ziele erforderliche Generationswechselquote (siehe Ziffer 71) - fehlte;

- teilweise erreichbar waren, da sie im Hinblick auf den Output erreichbar waren (Anzahl der zu unterstützenden Junglandwirte), aber nicht bekannt ist, ob sie im Hinblick auf die Ergebnisse und die Auswirkungen auf den Generationswechsel erreichbar waren;

- teilweise sachgerecht waren, da sie im Hinblick auf den allgemeinen Bedarf an Unterstützung für den Generationswechsel sachgerecht waren. Hingegen war in vielen Fällen nicht bekannt, in welchem Maße sie im Hinblick auf den Bedarf an Zugang zu Land, Kapital, Wissen, Einkommen oder Dienstleistungen sachgerecht waren (siehe Ziffern 19 und 23).

- teilweise mit einem Datum versehen waren, da keine Frist festgelegt wurde, bis zu der beispielsweise ein bestimmtes Verhältnis zwischen Junglandwirten und älteren Landwirten erreicht werden sollte.

Begrenzte Koordinierung zwischen den Unterstützungsmaßnahmen, es wurden jedoch einige empfehlenswerte Verfahren ermittelt

Begrenzte Koordinierung zwischen den Maßnahmen der EU und denen der Mitgliedstaaten zur Unterstützung von Junglandwirten

31Der Hof stellte in den vier geprüften Mitgliedstaaten fest, dass eine Koordinierung zwischen den Unterstützungsmaßnahmen der EU und denen der Mitgliedstaaten nur in begrenztem Maße stattfand. Konkret ermittelte er in diesem Zusammenhang Folgendes:

- In Frankreich gibt es ein breites Spektrum an nationalen Beihilfen für Junglandwirte, darunter Steuervorteile, Befreiung von Sozialversicherungsbeiträgen, bevorzugter Zugang beim Kauf von Agrarland sowie Zuschüsse zu Schulungen. Es gibt Beratungsstellen, in denen sich mögliche Begünstigte über die verschiedenen Beihilfen informieren können, und Koordinierungsstellen, die für Komplementarität zwischen den verschiedenen Beihilfen sorgen. Spezielle Mechanismen zur Koordinierung von Maßnahmen der EU und nationalen Maßnahmen bestehen jedoch nicht.

- In Italien wird der Anwendungsbereich der Intervention in gewissem Maße mit der nationalen Maßnahme koordiniert, über die Junglandwirte einen Zinszuschuss für Landkäufe erhalten (ein Aspekt, auf den die EU-Maßnahmen nur teilweise eingehen), und es sind Mechanismen vorhanden, mit denen eine Kumulierung dieser Beihilfe mit der unter Säule 2 fallenden EU-Niederlassungsmaßnahme verhindert werden soll. Darüber hinaus werden Steuervorteile gewährt, für die es keine Mechanismen zur Koordinierung mit EU-Maßnahmen gibt.

- In Polen gibt es Darlehen zu günstigen Konditionen, aber keine Mechanismen zur Koordinierung mit EU-Maßnahmen.

- In Spanien werden Darlehen zu günstigen Konditionen vergeben, und es gibt Steuervorteile mit unmittelbaren Auswirkungen auf das Einkommen von Junglandwirten, wie die Zahlung an Junglandwirte im Rahmen von Säule 1. Ein Mechanismus zur Koordinierung dieser Beihilfen ist jedoch nicht vorhanden, und diese können miteinander kumuliert werden.

In keinem der vier geprüften Mitgliedstaaten haben die Behörden einen Überblick, welche unterschiedlichen Beihilfen den Begünstigten auf EU-Ebene und auf nationaler Ebene gewährt werden. Es besteht die Gefahr, dass einige Junglandwirte - gemessen an ihrem eigentlichen Bedarf - übermäßig unterstützt werden (indem sie z. B. in den Genuss der unter Säule 1 fallenden EU-Zahlung an Junglandwirte, der unter Säule 2 fallenden Niederlassungsmaßnahme, von Investitionen, Diversifizierung und Schulungsangeboten sowie der verschiedenen nationalen Beihilfen gelangen), während andere zu wenig Unterstützung erhalten.

Keine Koordinierung zwischen der Zahlung an Junglandwirte im Rahmen von Säule 1 und der Niederlassungsmaßnahme im Rahmen von Säule 2

33Obwohl die GAP-Reform von 2013 der Kommission zufolge darauf abzielt, dass die zwei Säulen „enger miteinander verbunden werden, was einen ganzheitlicheren und integrierteren Ansatz für die Förderpolitik ermöglicht“26, stellte der Hof in den vier geprüften Mitgliedstaaten keinerlei Koordinierung zwischen den nationalen Behörden fest, die die Zahlung an Junglandwirte im Rahmen von Säule 1 und die Niederlassungsmaßnahme im Rahmen von Säule 2 verwalten. Die beiden Maßnahmen werden von unterschiedlichen Behörden auf der Grundlage unterschiedlicher Vorschriften verwaltet (siehe Tabelle 1). Insbesondere wirkt sich die Inanspruchnahme einer Beihilfe im Rahmen der unter Säule 2 fallenden Niederlassungsmaßnahme nicht auf die Möglichkeit aus, die unter Säule 1 fallende Zahlung an Junglandwirte in Anspruch zu nehmen.

Positive Synergien zwischen der Niederlassungsmaßnahme und der Investitionsmaßnahme im Rahmen von Säule 2

34Der Hof stellte in den vier geprüften Mitgliedstaaten fest, dass es im Rahmen von Säule 2 unterschiedliche Grade der Koordinierung zwischen der Niederlassungsmaßnahme und der Investitionsmaßnahme gab, wodurch gewisse Synergieeffekte erzeugt wurden.

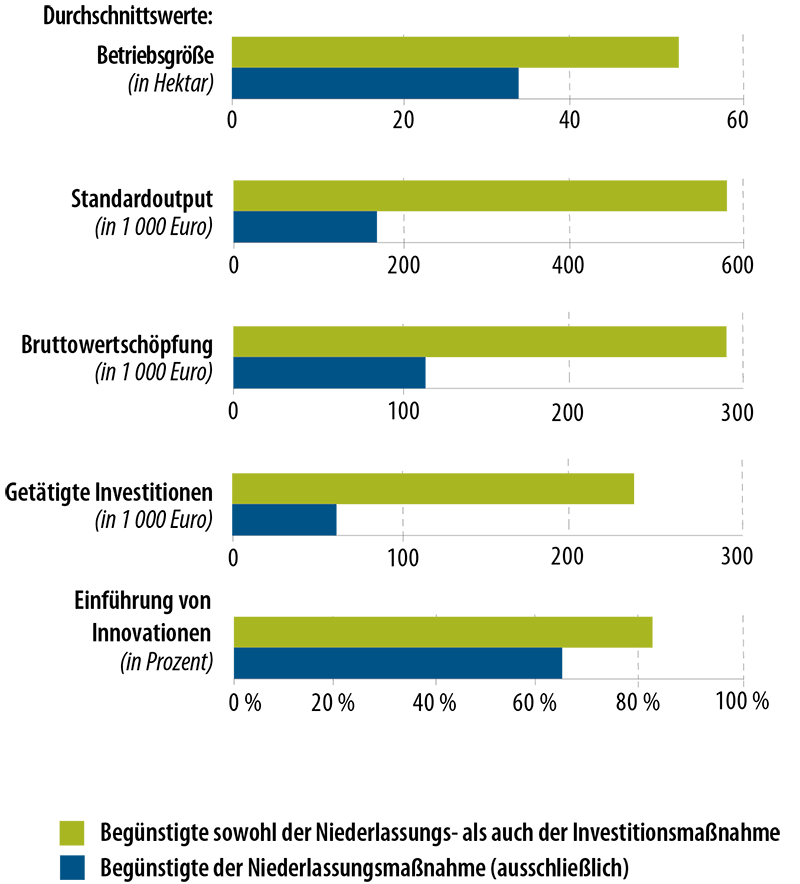

35In Italien, wo die Unterstützung für Junglandwirte - wie im nationalen Strategieplan empfohlen - in Form eines Beihilfepakets bereitgestellt wurde (siehe Kasten 1), hat sich die Kombination der Niederlassungsmaßnahme mit der Investitionsmaßnahme bewährt.

Kasten 1

Beispiel für positive Synergien zwischen der Niederlassungs- und der Investitionsmaßnahme

Italien (Emilia-Romagna)

Für Junglandwirte, die Beihilfen im Rahmen der Niederlassungsmaßnahme beantragten, wurden Anreize geschaffen, gleichzeitig einen Antrag im Rahmen der Investitionsmaßnahme zu stellen, weil dann die Beihilfebeträge der Niederlassungsmaßnahme höher ausfielen (im Zeitraum 2007-2013) bzw. mehr Punkte vergeben wurden, sodass sich die Wahrscheinlichkeit, ausgewählt zu werden, erhöhte (im Zeitraum 2014-2020). Dadurch erhielt die Hälfte der Antragsteller für die Niederlassungsmaßnahme gleichzeitig Unterstützung im Rahmen der Investitionsmaßnahme. Im Durchschnitt bauten diese Antragsteller im Vergleich zu anderen Betriebsinhabern größere, produktivere und rentablere Betriebe auf, tätigten mehr Investitionen und schufen mehr Innovationen27:

Die Beihilfe im Rahmen der Niederlassungsmaßnahme ist doppelt so kosteneffizient, wenn sie zusammen mit der Investitionsmaßnahme in Anspruch genommen wird. Tatsächlich ist die Rendite aus der öffentlichen Beihilfe (gemessen als Steigerung der jährlichen Bruttowertschöpfung der Betriebe im Verhältnis zum Beihilfebetrag28) für Begünstigte beider Maßnahmen doppelt so hoch wie für Begünstigte, die nur die Niederlassungsmaßnahme in Anspruch nehmen.

Auch in Spanien (Andalusien) wurden im Zeitraum 2007-2013 gemeinsame Aufrufe für die Niederlassungs- und die Investitionsmaßnahme organisiert, sodass Junglandwirte die Möglichkeit hatten, im Rahmen beider Maßnahmen Unterstützung zu erhalten. Im Zeitraum 2014-2020 wurde das Konzept des Beihilfepakets jedoch nicht fortgeführt. Stattdessen wurden getrennte Aufrufe für die beiden Maßnahmen organisiert, und die Anträge wurden zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf der Grundlage unterschiedlicher Auswahlkriterien bewertet.

37In Frankreich und Polen liefen die Niederlassungsmaßnahme und die Investitionsmaßnahme zwar getrennt voneinander, aber Junglandwirte, die einen Antrag im Rahmen der Investitionsmaßnahme gestellt hatten, erhielten eine zusätzliche Beihilfe in Höhe von 10 % zur Kofinanzierung der Investitionen. In Frankreich erhielten sie darüber hinaus noch Zusatzpunkte im Projektauswahlsystem.

Teil II - Gezielte Ausrichtung der Maßnahmen

38Die Mitgliedstaaten sollten Auswahlmethoden anwenden, mit denen die kosteneffizientesten Interventionen bevorzugt berücksichtigt werden, z. B. indem

- die Beihilfen gezielt auf höher qualifizierte Junglandwirte und stärker benachteiligte Gebiete (z. B. Gebiete, in denen der Generationswechsel besonders problematisch ist) ausrichtet werden;

- Auswahlverfahren (z. B. wettbewerbsorientierte Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen auf der Grundlage klarer und sachgerechter Auswahlkriterien) und Instrumente (z. B. Geschäftspläne) angewendet werden, durch die bevorzugt diejenigen Antragsteller berücksichtigt werden, die mit der Beihilfe voraussichtlich die Rentabilität ihrer Betriebe erhöhen;

- ein Beihilfebetrag gewährt wird, der mit der Verbesserung ihrer Rentabilität verknüpft ist;

- die Beihilfe innerhalb eines angemessenen Zeitraums bereitgestellt wird, wenn sie zur Erleichterung der erstmaligen Niederlassung von Junglandwirten und zur strukturellen Anpassung ihres Betriebs erforderlich ist.

Zahlung an Junglandwirte im Rahmen von Säule 1: Beihilfe zu stark standardisiert

Die rechtlichen Rahmenbedingungen von Säule 1 lassen eine Ausrichtung nur begrenzt zu …

39Die Zahlung an Junglandwirte im Rahmen von Säule 1 wird jährlich für einen Höchstzeitraum von fünf Jahren allen Antragstellern gewährt, die im Jahr der ersten Antragstellung höchstens 40 Jahre alt sind und sich erstmals in einem landwirtschaftlichen Betrieb als Betriebsleiter niederlassen oder die sich bereits während der fünf Jahre vor dem ersten im Rahmen der Regelung gestellten Antrag in einem solchen Betrieb niedergelassen haben.

40Im Rahmen von Säule 1 wird zusätzliches Einkommen für Junglandwirte bereitgestellt. Die rechtlichen Rahmenbedingungen von Säule 1 erlauben es den Mitgliedstaaten jedoch nicht, jene Junglandwirte, die für die Rentabilität ihres Betriebs am ehesten eine Zusatzzahlung brauchen, ausreichend gezielt zu berücksichtigen. Tatsächlich können die Mitgliedstaaten lediglich

- den prozentualen Anteil der nationalen Obergrenze festlegen, der zur Finanzierung der Zahlungen an Junglandwirte verwendet wird29 (bis zu 2 % der Mittelausstattung für Direktzahlungen);

- eine von drei Berechnungsmethoden auswählen30 (die meisten Mitgliedstaaten, darunter Frankreich und Polen, berechneten die Zahlung mit 25 % der durchschnittlichen nationalen Direktzahlung je Hektar).

- eine Höchstgrenze (zwischen 25 und 90 Hektar) für die Hektarzahl festlegen, auf deren Grundlage diese Zahlung berechnet wird (die meisten Mitgliedstaaten legten die Höchstgrenze auf 90 Hektar fest);

- entscheiden, ob sie zusätzliche Qualifikations- und/oder Ausbildungsanforderungen einführen (10 Mitgliedstaaten und eine Region führten solche zusätzlichen Anforderungen ein31);

- entscheiden, ob sie eine gemeinsame Kontrolle von Junglandwirten und Nicht-Junglandwirten über die juristischen Personen zulassen, die die Zahlung beantragen, oder ob sie den Zugang auf juristische Personen beschränken, die ausschließlich von Junglandwirten kontrolliert werden32.

Darüber hinaus ist die Umsetzung der Zahlung für Junglandwirte für alle Mitgliedstaaten obligatorisch, auch für diejenigen, die sich gegen die Umsetzung der unter Säule 2 fallenden Niederlassungsmaßnahme entschieden haben (siehe Ziffer 16). In Tabelle 2 wird ein Überblick über die Entscheidungen der geprüften Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Umsetzung der Zahlung an Junglandwirte im Rahmen von Säule 1 gegeben, während Anhang V einen Überblick für alle 28 EU-Mitgliedstaaten vermittelt.

| Frankreich | Italien | Polen | Spanien | |

|---|---|---|---|---|

| % der jährlichen nationalen Obergrenze | 1 % | 1 % | 1 % | 2 % |

| Berechnungsmethode | 25 % der nationalen Durchschnittszahlung je Hektar | Durchschnittlicher Wert der Zahlungsansprüche eines Landwirts | 25 % der nationalen Durchschnittszahlung je Hektar | Durchschnittlicher Wert der Zahlungsansprüche eines Landwirts |

| Höchstgrenze für die Hektarzahl, auf deren Grundlage die Zahlung berechnet wird | 34 ha | 90 ha | 50 ha | 90 ha |

| Zusätzliche Qualifikations- und/oder Ausbildungsanforderungen | Ja | Nein | Ja | Nein |

| Gemeinsame Kontrolle von Jung- und Nicht-Junglandwirten über juristische Personen zugelassen | Ja | Ja | Ja | Ja |

Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage von Daten der Kommission.

… wodurch die Beihilfe zu sehr standardisiert ist

42Daher wird diese Zahlung unabhängig von den folgenden Aspekten gewährt:

- Qualifikations- und/oder Ausbildungsanforderungen an den Antragsteller (in den meisten Mitgliedstaaten33): Junglandwirte ohne landwirtschaftliche Ausbildung werden ebenfalls unterstützt;

- Standort der Begünstigten: Junglandwirte in benachteiligten Gebieten, deren Rentabilität im Allgemeinen in stärkerem Maße bedroht ist, werden gegenüber Junglandwirten in anderen Gebieten nicht bevorzugt berücksichtigt;

- Rentabilität der Betriebe: Betriebe, die bereits rentabel sind und deren Rentabilität nicht von dieser Zusatzzahlung abhängt, werden ebenfalls unterstützt (siehe Beispiele in Kasten 2).

Kasten 2

Beispiele für Betriebe, deren Rentabilität nicht von der Zusatzzahlung für Junglandwirte im Rahmen von Säule 1 abhängt

Polen

Ein geprüfter Begünstigter hatte einen Betrieb mit einer Fläche von 513 Hektar, erhielt jedes Jahr EU-Direktzahlungen in Höhe von rund 100 000 Euro und erwirtschaftete in den drei Jahren vor Beantragung der Zusatzzahlung für Junglandwirte einen Nettogewinn von rund 150 000 Euro (was dem Fünfzehnfachen des durchschnittlichen Pro-Kopf-BIP in Polen entspricht). Somit befand sich dieser Begünstigte nicht in finanziellen Schwierigkeiten und führte schon vor Inanspruchnahme der Zahlung für Junglandwirte (3 000 Euro im Jahr 2015) einen rentablen Betrieb.

Spanien (Andalusien)

Zwei der acht geprüften Begünstigten hatten Betriebe mit Flächen von über 50 Hektar und erwirtschafteten im Jahr vor Beantragung der Zahlung für Junglandwirte ein landwirtschaftliches Einkommen von rund 400 000 Euro bzw. 700 000 Euro (d. h. mehr als das Zehnfache des durchschnittlichen spanischen Referenzeinkommens34). Diese Begünstigten hatten vor Inanspruchnahme der Zahlung für Junglandwirte (4 200 Euro bzw. 1 200 Euro im Jahr 2015) bereits mehr als drei Jahre lang einen rentablen Betrieb geführt.

Zahlungen werden auch an Betriebe geleistet, in denen Junglandwirte nur eine untergeordnete Rolle spielen

43In Fällen, in denen Junglandwirte eine Gesellschaft gemeinsam mit Nicht-Junglandwirten kontrollieren, wird ihnen diese Zahlung zu gleichen Bedingungen und unabhängig von der Rolle gewährt, die sie im Hinblick auf die Entscheidungsbefugnis einnehmen. Unter solchen Umständen kann es - auch wenn nur ein kleiner Anteil einer Gesellschaft von einem jungen Menschen gehalten wird, der keine landwirtschaftliche Tätigkeit ausübt und als Einzelperson nicht als aktiver Betriebsinhaber gilt35 - dazu kommen, dass der gesamte Betrieb für diese Zahlung infrage kommt (siehe Beispiel in Kasten 3).

Kasten 3

Beispiel für Betriebe, die die Zahlung für Junglandwirte erhalten, obwohl der Junglandwirt im Betrieb nur eine untergeordnete Rolle spielt

Italien (Emilia-Romagna)

Im Falle einfacher Gesellschaften36 braucht nur einer der Anteilseigner - unabhängig von der Größe seines Anteils - jung zu sein, damit der gesamte Betrieb für die Zahlung für Junglandwirte infrage kommt. Die Zahlung erfolgt nicht proportional zum Anteil des jungen Anteilseigners oder seiner Entscheidungsbefugnis, und die Anforderung in Bezug auf den aktiven Betriebsinhaber muss vom Unternehmen erfüllt werden, nicht vom einzelnen jungen Anteilseigner. Dementsprechend wird nicht überprüft, ob der junge Anteilseigner eine landwirtschaftliche Tätigkeit als Haupttätigkeit ausübt, in der Sozialversicherung als Landwirt geführt wird oder dass ein nicht unerheblicher Teil seiner Einkünfte aus der Landwirtschaft stammt.

Beispielsweise war einer der geprüften Junglandwirte, der 16 % der Anteile einer einfachen Gesellschaft hält, weder im Unternehmen tätig noch übte er eine landwirtschaftliche Tätigkeit aus und würde als Einzelperson nicht als aktiver Betriebsinhaber gelten. Trotzdem erhielt das Unternehmen für seine beihilfefähige Fläche von 90 Hektar im Jahr 2016 eine Zusatzzahlung für Junglandwirte in Höhe von 8 000 Euro.

Es besteht die Gefahr, dass diese Zahlung EU-weit an zahlreiche Betriebe geleistet wird, in denen der junge Begünstigte eine untergeordnete Rolle im Betrieb spielt, begrenzte Entscheidungsbefugnis hat und als Einzelperson nicht als aktiver Betriebsinhaber gelten würde, wie es im vorstehend beschriebenen Beispiel der Fall ist. Von den EU-weit 279 071 Antragstellern37 für diese Zahlung im Jahr 2015 üben 61 742 (rund 20 %) die Kontrolle über den Betrieb gemeinsam mit anderen aus. Knapp die Hälfte davon (d. h. 26 925, rund 10 % der Gesamtzahl) übt die Kontrolle über den Betrieb gemeinsam mit Nicht-Junglandwirten aus.

45Unter den vier geprüften Mitgliedstaaten ist diese Gefahr in Frankreich und Italien (Emilia-Romagna) höher, da sich dort 64 % bzw. 42 % der Begünstigten in Gesellschaften niedergelassen haben. Der Hof konnte in keinem der beiden Mitgliedstaaten Daten zu dem Anteil an Gesellschaften, der von jungen Begünstigten im Durchschnitt gehalten wird, oder sonstige Informationen zur Bewertung ihrer faktischen Rolle (z. B. ob die Junglandwirte entscheidenden Einfluss auf Managemententscheidungen in den Betrieben haben, ob sie als Einzelperson als aktiver Betriebsinhaber gelten würden und ob sie bei der Sozialversicherung als Landwirt geführt werden) erlangen.

46Allgemeiner ausgedrückt besteht die Gefahr, dass diese Zahlung EU-weit an Betriebe geleistet wird, in denen der Junglandwirt nicht an der täglichen Betriebsführung beteiligt ist. Da die Beihilfe zu den gleichen Bedingungen gewährt wird wie Direktzahlungen, erfolgen außerdem keine Kontrollen des Rechtsanspruchs auf die Nutzung der Fläche, die der Junglandwirt in seinem Zahlungsantrag angibt.

Es ist nicht bekannt, ob der Beihilfebetrag mit dem Bedarf verknüpft ist

47In Tabelle 3 wird ein Überblick über die Beihilfebeträge in den vier geprüften Mitgliedstaaten gegeben.

| Beihilfebetrag (Euro) | Frankreich1 | Italien | Spanien (Andalusien) | Polen |

|---|---|---|---|---|

| Durchschnitt | Unbekannt | 1 143 | 2 182 | 1 040 |

| Mindestbetrag | Unbekannt | 15 | 16 | 25 |

| Höchstbetrag | Unbekannt | 25 887 | 15 342 | 3 000 |

1 Bis Februar 2017 konnten die französischen Behörden keine Datenbank mit der Liste der Begünstigten dieser Zahlung im Jahr 2015 vorlegen, aus der der erhaltene Betrag für diese Zahlung und für die anderen Direktzahlungen im Rahmen von Säule 1, das Datum der Niederlassung und der Antragstellung, die Hektarzahl und der von dem Junglandwirt gehaltene Anteil am Betrieb (im Falle gemeinsamer Kontrolle über eine Gesellschaft) hervorgehen.

Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage von Daten der Mitgliedstaaten.

48Auf EU-Ebene belief sich der durchschnittliche Beihilfebetrag aus der Zahlung für Junglandwirte im Jahr 2015 auf 1 200 Euro je Betrieb. Dieser Betrag entspricht 4 % des Durchschnittseinkommens eines Betriebs (30 000 Euro) in der EU38, in einigen Mitgliedstaaten sogar weniger. In Italien beispielsweise belief sich der durchschnittliche Beihilfebetrag auf 1 143 Euro, d. h. weniger als 2 % des Durchschnittseinkommens eines von einem Junglandwirt geführten Betriebs (64 328 Euro)39.

49Dieser Betrag ist nicht an die Rentabilität oder andere Merkmale der Betriebe gekoppelt (siehe Ziffer 42) und es liegen keine Angaben dazu vor, ob er im Verhältnis zum Bedarf von Junglandwirten angemessen ist, da eine Bewertung dieses Bedarfs nicht vorgenommen wurde (siehe Ziffern 19-22). Die geprüften Begünstigten gaben an, dass dieser Betrag hauptsächlich dafür verwendet wurde, die laufenden Ausgaben zu decken und Einnahmenausfälle aufgrund von Schwankungen der Agrarpreise zu kompensieren, mit denen alle Landwirte - nicht nur die im Alter von bis zu 40 Jahren - konfrontiert sind. Daher ist es unwahrscheinlich, dass der derzeit durch diese Zahlung bereitgestellte Beihilfebetrag wesentliche Auswirkungen auf die Rentabilität der Betriebe und auf die Niederlassungsentscheidung von Junglandwirten hatte.

50Italien und Spanien entschieden sich dafür, den Beihilfebetrag mit 25 % des durchschnittlichen Werts der Zahlungsansprüche eines Junglandwirts zu berechnen. Dieser Wert ist mit dem historischen Wert der Zahlungsansprüche jedes Junglandwirts verknüpft, der diese von anderen Landwirten (z. B. Eltern oder ältere Landwirte) erworben oder gepachtet hat. Da das Ziel dieser Zahlung darin besteht, die erstmalige Niederlassung von Junglandwirten zu erleichtern, ist unklar, warum der Beihilfebetrag an die Vorgeschichte des Betriebs geknüpft wird, wodurch jene Junglandwirte benachteiligt werden, die keine Ansprüche mit hohem Wert erben oder erwerben, die sich zuvor im Besitz anderer Landwirte befunden haben.

Beihilfen zu einem Zeitpunkt gewährt, der die Erstniederlassung von Junglandwirten nicht erleichtert

51Die Beihilfen wurden häufig an Begünstigte ausgezahlt, die seit mehreren Jahren als Landwirte tätig waren und in einigen Fällen (siehe die Beispiele in Kasten 2) bereits ein ausreichendes und stabiles Einkommen erzielten. Dies bedeutet, dass die Zeitpunkte, zu denen die Beihilfen gezahlt wurden, im Allgemeinen nicht den angegebenen Zielen entsprachen, weil die Zahlung häufig zu spät erfolgte, um Junglandwirten die Erstniederlassung zu erleichtern oder zu strukturellen Anpassungen ihrer Betriebe beizutragen. Sie dienten auch nicht als Anreiz, weil sich die meisten geprüften Junglandwirte bereits niedergelassen hatten, bevor sie wussten, dass sie die Beihilfen erhalten würden.

Durch das System zur Projektauswahl im Rahmen von Säule 2 wird eine gute Zielausrichtung ermöglicht, obwohl nicht immer die besten Projekte priorisiert wurden

Förder- und Auswahlkriterien ermöglichten eine Ausrichtung der Beihilfen auf höher qualifizierte Landwirte und benachteiligte Gebiete …

52Die Beihilfen aller vier geprüften Mitgliedstaaten waren auf höher qualifizierte Landwirte ausgerichtet, die entweder über ein ausreichendes landwirtschaftliches Bildungsniveau verfügen oder ein solches innerhalb von 36 Monaten ab Antragstellung erwerben mussten. Die Beihilfen trugen in der Regel dazu bei, dass sich die beruflichen Kompetenzen der Junglandwirte und ihre Fähigkeit zur Einführung von Innovationen verbesserten. In Italien (Emilia-Romagna) haben beispielsweise 31 % der unterstützten Junglandwirte einen landwirtschaftlichen Abschluss, während nur 25 % aller in der Region tätigen Junglandwirte über einen solchen Abschluss verfügen. In Spanien (Andalusien) haben 84 % der unterstützten Junglandwirte eine landwirtschaftliche Ausbildung, im Vergleich zu 26 % aller in der Region tätigen Junglandwirte. Außerdem betreiben 12 % der unterstützten Junglandwirte ökologischen Landbau, im Vergleich zu nur 4 % aller in der Region tätigen Junglandwirte.

53Alle vier geprüften Mitgliedstaaten regten Junglandwirte dazu an, sich in benachteiligten Gebieten niederzulassen (d. h. in Gebieten mit naturbedingten Benachteiligungen und höherer Arbeitslosigkeit):

- In Frankreich und Italien (Emilia-Romagna) geschah dies durch die Bereitstellung eines erheblich höheren Beihilfebetrags (rund 20 000 Euro mehr) für Antragsteller, die sich in benachteiligten Gebieten niederließen.

- In Italien (Apulien) wurde die Niederlassung von Junglandwirten in benachteiligten Gebieten auf wirksame Weise begünstigt, indem bei den Auswahlkriterien eine höhere Punktzahl vergeben und Junglandwirten, die sich in solchen Gebieten niederließen, ein zusätzlicher Beihilfebetrag von 5 000 Euro gewährt wurde. Infolgedessen wurde ein höherer Anteil an Junglandwirten in ländlichen Gebieten mit allgemeinen Entwicklungsproblemen (12 %) und mit mittlerer Besiedlungsdichte (10,6 %) gefördert als in ländlichen Gebieten mit spezialisierter Intensivlandwirtschaft (9,9 %) und städtischen Gebieten (8 %)40.

- In Spanien (Andalusien) geschah dies, indem eine höhere Punktzahl in Bezug auf die Auswahlkriterien vergeben wurde und Junglandwirten, die sich in solchen Gebieten niederließen, ein zusätzlicher Beihilfebetrag (+10 %) gewährt wurde.

- In Polen geschah dies im Zeitraum 2007-2013, indem für Antragsteller, die sich in Gebieten mit einer höheren Arbeitslosigkeit niederließen, zusätzliche Punkte in Bezug auf die Auswahlkriterien vergeben wurden.

Foto 1

Betrieb, der für die Niederlassung in einem benachteiligten Gebiet Beihilfen erhielt

Quelle: Europäischer Rechnungshof.

… obwohl der Generationswechsel in den Auswahlkriterien nur selten Berücksichtigung fand

54Nur in Spanien (Andalusien) im Zeitraum 2007-2013 und in Polen im Zeitraum 2014-2020 gab es ein Auswahlkriterium, mit dem der Generationswechsel direkt gefördert werden sollte: In Spanien (Andalusien) wurden mehr Punkte an Antragsteller vergeben, die infolge des Vorruhestands eines Landwirts einen Betrieb übernahmen, während in Polen umso mehr Punkte für ein Projekt vergeben wurden, je größer der Altersunterschied zwischen dem bisherigen Inhaber eines Betriebs und dem Junglandwirt war. In der Praxis hatten diese Kriterien jedoch fast nie entscheidende Auswirkungen auf die Zielausrichtung der Beihilfen, hauptsächlich weil die Mindestpunktwerte zu niedrig waren oder gänzlich fehlten (siehe Ziffer 55).

Schwachstellen in den Auswahlsystemen beeinträchtigten oft die Priorisierung der besten Projekte

55Mithilfe der Auswahlsysteme sollte es ermöglicht werden, eine vergleichende Beurteilung vorzunehmen und eine Rangfolge der Projektvorschläge zu erstellen, damit die Projekte mit der höchsten Kosteneffizienz priorisiert werden. Die Auswahlkriterien wirkten sich jedoch häufig nur begrenzt darauf aus, dass gezielt die besten Projekte ausgewählt wurden, weil sie entweder erst spät im Zeitraum 2007-2013 eingeführt wurden oder kaum dazu eingesetzt wurden, Projekte mit geringer Qualität auszuschließen. Grund hierfür waren zu niedrige oder nicht vorhandene Mindestpunktwerte für die auszuwählenden Projekte und eine unausgewogene Verteilung des siebenjährigen Haushalts für diese Maßnahme.

56In Italien (Apulien) wurden zum Beispiel die gesamten Haushaltsmittel der Maßnahme für den Zeitraum 2007-2013 dadurch ausgeschöpft, dass fast alle Anträge auf Finanzierung, die nach der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen im Jahr 2009 eingereicht worden waren, bewilligt wurden. Der Schwellenwert war so niedrig, dass nur acht von 2 424 Projekten abgelehnt wurden. Dies hatte zur Folge, dass Junglandwirten, die sich in den darauffolgenden fünf Jahren mit potenziell besseren Projekten niederließen, keine finanzielle Unterstützung gewährt werden konnte.

57Ähnlich waren in Spanien (Andalusien) die gesamten Haushaltsmittel für den Zeitraum 2014-2020 nach den ersten beiden Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen (2015 und 2016) ausgeschöpft, wobei als Mindestpunktwert nur einer von 20 möglichen Punkten erreicht werden musste. Dies bedeutet, dass Junglandwirte mit potenziell besseren Projekten im verbleibenden Programmplanungszeitraum keine finanzielle Unterstützung erhalten können, es sei denn, der Haushalt für die Maßnahme wird aufgestockt.

58In Polen genehmigte die Verwaltungsbehörde bis zur Ausschöpfung der Haushaltsmittel im Jahr 2011 die Anträge ohne Auswahlkriterien nach der Reihenfolge des Eingangs. Bis 2014, als der Haushalt für die Maßnahme aufgestockt und Auswahlkriterien eingeführt wurden, konnten keine weiteren Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen ergehen, sodass Junglandwirten, die sich in den drei Jahren dazwischen niederließen, keine finanzielle Unterstützung gewährt werden konnte.

59Nur in Frankreich und Italien (Emilia-Romagna) wurden die Haushaltsmittel gleichmäßig über die Programmplanungszeiträume verteilt und ausreichend hohe Mindestpunktwerte festgelegt (in Frankreich jedoch nur für die Region Midi-Pyrénées im Zeitraum 2014-2020). So konnte in jedem Jahr eine gleichbleibende Anzahl an Anträgen von ausreichender Qualität für eine Finanzierung ausgewählt werden.

Kaum Nachweise für verbesserte Rentabilität

60Mit der unter Säule 2 fallenden Maßnahme zur Förderung der Niederlassung von Junglandwirten soll die Rentabilität der landwirtschaftlichen Betriebe dadurch erhöht werden, dass die Niederlassung angemessen qualifizierter Landwirte im Agrarsektor und der Generationswechsel begünstigt werden (siehe Ziffer 29). Geschäftspläne sind grundsätzlich nützliche Instrumente, die Junglandwirten beim Aufbau eines rentablen Betriebs Anleitung bieten können. Durch sie sollte es den Verwaltungsbehörden zudem ermöglicht werden, in der Auswahlphase die Rentabilität des Betriebs zu beurteilen und später die Ergebnisse zu überprüfen und zu bewerten.

61In keinem der geprüften Mitgliedstaaten wurde das ursprünglich geschätzte Einkommen der Betriebe (vor Projektbeginn) im Auswahlverfahren herangezogen, um das Potenzial der Betriebe bezüglich einer Eigenfinanzierung der Investitionen zu beurteilen. Außerdem sind Geschäftspläne zwar nützliche Instrumente, doch fand der Hof kaum Nachweise für eine verbesserte Rentabilität (siehe Kasten 4).

Kasten 4

Kaum Nachweise für verbesserte Rentabilität

Frankreich

Die Geschäftspläne wurden genutzt, um die voraussichtliche Rentabilität der Betriebe zu beurteilen und bei der Einrichtung von Betrieben ausschließlich Junglandwirte zu unterstützen, bei denen - bis zum Abschluss des Projekts (normalerweise im vierten Jahr) - von Einkommen auszugehen war, die mindestens dem französischen Mindestlohn41 und höchstens dem dreifachen Mindestlohn entsprachen. Durch dieses Kriterium wurde es im Allgemeinen ermöglicht, die Beihilfen gezielt Betrieben zur Verfügung zu stellen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit sowohl rentabel sein würden als auch einen Bedarf an öffentlichen Beihilfen hatten. Da sich die Durchführung der Kontrollen zum Projektabschluss erheblich verzögert hat, liegen jedoch für die meisten Begünstigten, deren Projekte im Zeitraum 2007-2010 begannen, noch keine Nachweise für ihre Rentabilität vor. Bei nahezu der Hälfte der 598 Projekte in der Region Pays de la Loire, die bis November 2016 abgeschlossen waren und kontrolliert wurden, wurden die Geschäftspläne nicht eingehalten, wohingegen dies in der Region Midi-Pyrénées nur bei 3 % der kontrollierten Projekte der Fall war.

Polen

Mit den Geschäftsplänen musste keine erhöhte Rentabilität der Betriebe erreicht werden, sondern im Zeitraum 2007-2013 lediglich die Aufrechterhaltung des ursprünglichen Standardoutputs (oder ein Mindestniveau von 4 800 Euro, sofern das ursprüngliche Niveau darunter lag) bzw. im Zeitraum 2014-2020 ein bescheidener Zuwachs (+10 %). Mit dieser Anforderung sollen Junglandwirte dazu veranlasst werden, die Größe ihres landwirtschaftlichen Betriebs zu erhalten oder geringfügig zu steigern und/oder ertragreichere Kulturen auszuwählen. Dies führt jedoch nicht unbedingt dazu, dass Junglandwirte ihr Einkommen oder ihre Rentabilität steigern, da die Kosten und folglich auch das Einkommen im Standardoutput nicht berücksichtigt werden. Gemessen wird lediglich das landwirtschaftliche Produktionspotenzial eines Betriebs auf der Grundlage seiner Größe und der Art der Kulturen/des Viehbestands.

Spanien

Die Geschäftspläne wurden verwendet, um vorrangig Junglandwirte bei der Niederlassung in Betrieben zu unterstützen, bei denen davon auszugehen war, dass ausreichend Arbeit für mindestens eine Jahresarbeitseinheit anfallen würde und bei denen sich je Jahresarbeitseinheit ein Einkommen ergeben würde, das zwischen 35 % und 120 % des spanischen Referenzeinkommens lag42. In das geschätzte Einkommen flossen jedoch die Kostenschätzungen ein, welche die Begünstigten in ihren Geschäftsplänen angegeben hatten, deren Zuverlässigkeit die Verwaltungsbehörde bei der Genehmigung der Projekte jedoch nicht überprüfte. Außerdem beruhten die Kontrollen zum Projektabschluss nicht auf den tatsächlichen Kosten, Einkommen, der Ausrüstung oder den Mitarbeitern.

Außerdem musste mit den Geschäftsplänen keine erhöhte Rentabilität der Betriebe erreicht werden, und sie wurden nicht dazu verwendet, den Bedarf an öffentlicher Unterstützung zu beurteilen. Drei der sieben geprüften Begünstigten nutzten die Beihilfen in erster Linie, um zusätzliches Land oder Anteile am Betrieb von Eltern oder Brüdern zu erwerben, ohne eine erhöhte Rentabilität ihrer Betriebe nachzuweisen.

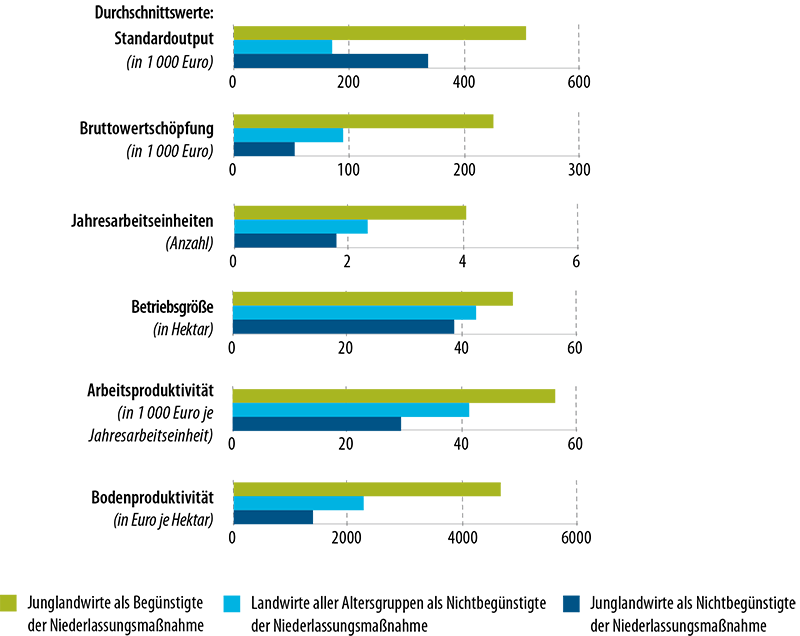

Nur in Italien (Emilia-Romagna) ermittelte der Hof Nachweise für eine gesteigerte Rentabilität der geförderten Betriebe, wie im Bericht über die Ex-post-Bewertung dargelegt (siehe Kasten 5).

Beihilfebeträge mit dem Bedarf verknüpft und gestaffelt, um Anreize für spezifische Maßnahmen zu schaffen

63Die nachfolgende Tabelle 4 bietet einen Überblick über die möglichen Beihilfebeträge in den geprüften Mitgliedstaaten in den Programmplanungszeiträumen 2007-2013 und 2014-2020.

| Programmplanungszeitraum 2007-2013 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Beihilfebetrag (Euro) | Frankreich | Italien (Emilia-Romagna) | Italien (Apulien) | Spanien (Andalusien) | Polen1 |

| Durchschnitt | 15 440 | 38 077 | 40 000 | 53 270 | 17 000 |

| Mindestbetrag | 8 000 | 15 000 | 40 000 | 24 000 | 12 000 |

| Höchstbetrag | 58 400 | 40 000 | 45 000 | 70 000 | 24 000 |

| Beispiele für Staffelungen | Erhöhung des Mindestbetrags auf 16 500 Euro bei Niederlassung in Berggebieten | Einführung des ökologischen Landbaus, Aufnahme eines Darlehens, Tätigung von Investitionen im Wert von über 60 000 Euro | +5 000 in benachteiligten Gebieten | +10 % in benachteiligten Gebieten | Keine |

| Programmplanungszeitraum 2014-2020 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Beihilfebetrag (Euro) | Frankreich | Italien (Emilia-Romagna) | Italien (Apulien) | Spanien (Andalusien) | Polen |

| Durchschnitt | 20 282 in Midi-Pyrénées 12 747 in Pays de la Loire | Noch nicht verfügbar | Noch nicht verfügbar | 60 331 | 24 000 |

| Mindestbetrag | 8 000 | 30 000 | 40 000 | 30 000 | 24 000 |

| Höchstbetrag | 58 000 | 50 000 | 45 000 | 70 000 | 24 000 |

| Beispiele für Staffelungen | +30 % in Pays de la Loire für die Niederlassung außerhalb des Familienkreises | +20 000 in benachteiligten Gebieten | +5 000 in benachteiligten Gebieten | +25 000, wenn der Standardoutput über 50 000 Euro liegt | Keine |

1 Ab dem 12.12.2014 belief sich dieser Betrag auf 24 000 Euro (100 000 PLN), bis 31.12.2011 auf 12 000 Euro (50 000 PLN) und vom 1.1.2012 bis 12.12.2014 auf 17 000 Euro (75 000 PLN).

Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage von Daten der Mitgliedstaaten.

64In Frankreich, Italien und Spanien war der Beihilfebetrag im Zeitraum 2007-2013 im Allgemeinen an den spezifischen Bedarf und die Merkmale des Betriebs (z. B. Standort, Standardoutput) sowie an die im Geschäftsplan enthaltenen Maßnahmen (z. B. Innovationen, Darlehen, Investitionen) geknüpft und wurde entsprechend diesen Kriterien gestaffelt.

65Staffelungen des Beihilfebetrags erwiesen sich als geeignetes Mittel, um Junglandwirte dazu anzuregen, sich unter schwierigeren Umständen (z. B. in Berggebieten, außerhalb des Familienkreises, unter Aufnahme eines Darlehens) niederzulassen, Systeme zur Sicherstellung der Produktionsqualität wie den ökologischen Landbau, Wasser- bzw. Energiespartechnologien einzuführen, umfangreichere Investitionen zu tätigen oder ertragreichere Betriebe zu führen. Für den Programmplanungszeitraum 2014-2020 verlangte die Kommission jedoch von den Mitgliedstaaten, die Beihilfebeträge nicht an die Investitionselemente oder die Größe der Betriebe zu knüpfen.

Foto 2

Betrieb, der Niederlassungsbeihilfen erhielt und Produktionsverfahren des ökologischen Landbaus einführte

Quelle: Europäischer Rechnungshof.

Polen hat einen pauschalen Beihilfebetrag (derzeit 24 000 Euro) festgelegt, den jeder Junglandwirt erhält, der sich niederlässt, unabhängig von den Merkmalen des Betriebs und vom Inhalt der Maßnahmen und den Zielen, die im Geschäftsplan festgelegt wurden (z. B. Standort, Größe, Investitionen usw.). Durch diesen standardisierten Ansatz wird das Risiko erhöht, dass der Beihilfebetrag nicht im Verhältnis zum Bedarf und zu den Anstrengungen des sich niederlassenden Junglandwirts steht, und er bietet keinen Anreiz für spezifische Maßnahmen.

Beihilfen im Allgemeinen zum richtigen Zeitpunkt gewährt

67In Frankreich, Italien und Polen wurden die Beihilfen im Allgemeinen zum richtigen Zeitpunkt gewährt, weil die Junglandwirte die Beihilfen in den meisten Fällen innerhalb eines Jahres nach ihrer Niederlassung erhielten, also als sie die Beihilfen für den Aufbau ihres Betriebs benötigten. Tatsächlich wurden die Projektanträge im Normalfall innerhalb eines angemessenen Zeitraums bearbeitet (weniger als sechs Monate ab dem Zeitpunkt der Antragstellung). Die Junglandwirte erhielten die Beihilfen, bevor die meisten der im Geschäftsplan festgelegten Maßnahmen durchgeführt wurden. Somit trugen die Beihilfen dazu bei, das Problem der Kapitalverfügbarkeit zu entschärfen, und gelegentlich auch dazu, von einer Bank ein Darlehen zu erhalten.

68Nur in Spanien (Andalusien) nahmen die Verwaltungsabläufe im Zeitraum 2007-2013 relativ viel Zeit in Anspruch: Im Durchschnitt mussten die Antragsteller 17 Monate auf die Projektgenehmigung warten (d. h., die Obergrenze von sechs Monaten, die von der Verwaltungsbehörde im Rahmen der Aufforderungen zur Einreichung von Projekten festgelegt worden war, wurde weit überschritten). Dies führte dazu, dass zwei der acht geprüften Begünstigten bereits Investitionen getätigt hatten, bevor sie wussten, ob ihre Projekte genehmigt würden. Darüber hinaus erfolgte die Auszahlung der Beihilfen stets auf der Grundlage von Ausgabenbelegen, also nachdem die Begünstigten alle Investitionen getätigt hatten. Somit wurden die Beihilfen mit Blick auf den Bedarf von Junglandwirten bei ihrer Niederlassung in der Regel zu spät bereitgestellt.

Teil III - Überwachung und Bewertung der Maßnahmen

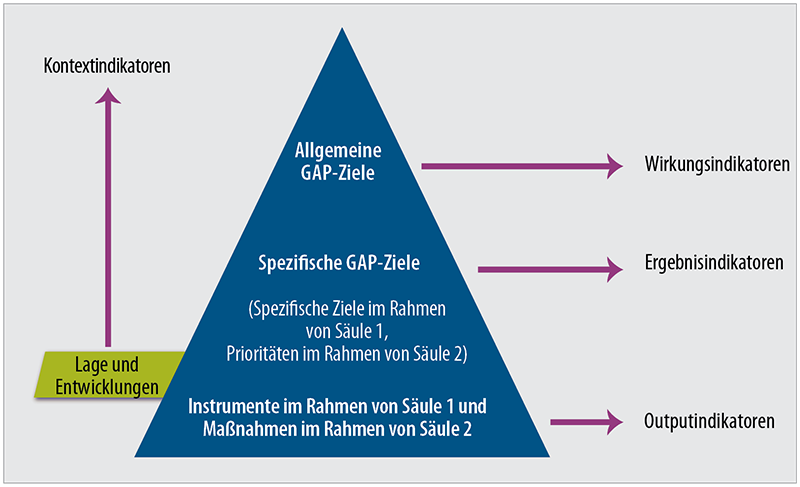

69Um Leistungsinformationen über die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der EU-Ausgaben zu erhalten,

- sollte die Kommission einen gemeinsamen Überwachungs- und Bewertungsrahmen (Common Monitoring and Evaluation Framework, CMEF) schaffen, der Output-, Ergebnis- und Wirkungsindikatoren umfasst, sodass die Fortschritte, die Wirksamkeit und die Wirtschaftlichkeit der politischen Maßnahmen im Vergleich zu den Zielen bewertet werden können (siehe Abbildung 6);

- sollten die Mitgliedstaaten der Kommission sämtliche Informationen zur Verfügung stellen, die eine Überwachung und Bewertung der Maßnahmen ermöglichen, auch indem zusätzliche nützliche Indikatoren ausgearbeitet werden. Soweit möglich sollten diese Angaben auf vorhandenen Datenquellen wie dem Informationsnetz landwirtschaftlicher Buchführungen und Eurostat beruhen;

- sollten unter der Verantwortung der Kommission (für Maßnahmen der Säule 1) und der Mitgliedstaaten (für Maßnahmen der Säule 2) Leistungsbewertungen von unabhängigen Auftragnehmern durchgeführt werden.

Abbildung 6

Hierarchie der Indikatoren des gemeinsamen Überwachungs- und Bewertungsrahmens (CMEF)

Quelle: Europäische Kommission, Technical Handbook on the Monitoring and Evaluation Framework of the Common Agricultural Policy 2014-2020 (Technisches Handbuch für den Überwachungs- und Bewertungsrahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik 2014-2020).

Die CMEF-Indikatoren ermöglichen keine Bewertung der Leistung der Maßnahmen in Bezug auf das Erreichen der Ziele

70Um die Leistung der EU-Maßnahmen zur Unterstützung von Junglandwirten beim Erreichen ihrer Ziele (siehe Ziffern 26-30) nachzuweisen, sollten die Mitgliedstaaten Daten zu den erzielten Outputs und Ergebnissen erheben. Der CMEF enthält die Mindestanforderung, dass die Mitgliedstaaten Informationen zu den folgenden Output- und Ergebnisindikatoren erheben (siehe Tabelle 5).

| Art des Indikators | Säule 2, 2007-2013 (Maßnahme 112 für die Niederlassung von Junglandwirten) | Säule 2, 2014-2020 (Maßnahme 6.1 für die Niederlassung von Junglandwirten) | Säule 1, 2014-2020 (Zahlung an Junglandwirte) |

|---|---|---|---|

| Öffentliche Ausgaben insgesamt (in Euro) | 5 281 543 934 | 10 440 973 292 | 2 621 619 765 |

| Output |

|

|

|

| Ergebnis |

|

| Keine |

| Wirkung1 |

|

|

1 Im Zeitraum 2007-2013 auf Ebene des Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums und im Zeitraum 2014-2020 in Bezug auf das GAP-Ziel der rentablen Nahrungsmittelerzeugung.

71Wie bereits in früheren Sonderberichten43 stellte der Hof fest, dass mit den anhand der CMEF-Indikatoren erhobenen Leistungsinformationen nicht beurteilt werden kann, wie wirksam und wirtschaftlich die Maßnahmen in Bezug auf das Erreichen der Ziele sind. Dies ist in erster Linie auf die folgenden Gründe zurückzuführen:

- Für den Zeitraum 2007-2013 beruhte der einzige Ergebnisindikator des CMEF (Bruttowertschöpfung in den geförderten landwirtschaftlichen Betrieben) in allen geprüften Mitgliedstaaten mit Ausnahme von Italien (Emilia-Romagna, siehe Ziffer 35) auf nicht überprüfbaren Schätzungen und nicht auf tatsächlichen Daten, die bei den geförderten Betrieben eingeholt wurden.

- Für den Zeitraum 2014-2020 gibt es keine CMEF-Ergebnisindikatoren, die eine Beurteilung der Verbesserung der Rentabilität der Betriebe - dem übergeordneten Ziel, zu dem die Maßnahmen beitragen sollten - ermöglicht hätten. Der einzige Ergebnisindikator, der sich auf die unter Säule 2 fallende Niederlassungsmaßnahme für Junglandwirte bezieht (Prozentsatz der landwirtschaftlichen Betriebe mit Geschäftsentwicklungsplänen/Investitionen für Junglandwirte, die im Rahmen eines Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums unterstützt werden), ist kein echter Ergebnisindikator, sondern eher ein Outputindikator, weil mit ihm nicht die Auswirkung der Förderung in Bezug auf ihre Ziele (z. B. Rentabilität der Betriebe, Generationswechsel, Schaffung von Arbeitsplätzen, Verbesserung des Bildungs- und Innovationsniveaus der Junglandwirte usw.) gemessen wird.

- In der Regel werden keine tatsächlichen Daten zu den strukturellen und finanziellen Merkmalen der geförderten Betriebe (z. B. Einnahmen, Einkommen, Anzahl der Beschäftigten) erhoben. Zudem sind die Einkommensschätzungen des Informationsnetzes landwirtschaftlicher Buchführungen nicht repräsentativ für die unterstützten Junglandwirte oder für die Gruppe der Junglandwirte44. Daher ist für sämtliche geprüften Mitgliedstaaten mit Ausnahme von Italien (Emilia-Romagna, siehe Ziffer 75) nicht bekannt, ob die geförderten Betriebe tatsächlich mehr Personen beschäftigen, größer, produktiver und rentabler werden und mehr Einkommen erzielen als nicht geförderte Betriebe. Außerdem ist nicht bekannt, ob Betriebe, die sowohl über die unter Säule 1 fallende Zahlung für Junglandwirte als auch über die unter Säule 2 fallende Niederlassungsmaßnahme gefördert werden, unter diesen Gesichtspunkten tatsächlich leistungsfähiger sind als Betriebe, die nur im Rahmen einer Maßnahme gefördert werden.

… einige Mitgliedstaaten haben jedoch nützliche Indikatoren ausgearbeitet

72Zusätzlich zu den obligatorischen CMEF-Indikatoren können die Mitgliedstaaten zusätzliche spezifische Indikatoren festlegen. Tabelle 6 bietet einen Überblick über die zusätzlichen freiwilligen Indikatoren, die von einigen geprüften Mitgliedstaaten in Bezug auf die unter Säule 2 fallende Niederlassungsmaßnahme festgelegt wurden.

| Art des Indikators | Unter Säule 2 fallende Niederlassungsmaßnahme für Junglandwirte |

|---|---|

| Italien (Emilia-Romagna) | |

| Ergebnis |

|

| Wirkung |

|

| Polen | |

| Ergebnis |

|

| Wirkung |

|

| Spanien (Andalusien) | |

| Output |

|

| Ergebnis |

|