Coopération Interreg: la libération du potentiel des régions transfrontalières de l'Union européenne doit être parachevée

À propos du rapportLa coopération transfrontalière vise à résoudre des problèmes communs recensés conjointement par les États membres dans les régions frontalières et à exploiter le potentiel de croissance inutilisé. Beaucoup de ces régions s'en sortent économiquement moins bien que les autres régions dans un même État membre.

Nous avons constaté que les programmes de coopération examinés comportaient des stratégies claires pour répondre aux défis des régions transfrontalières couvertes. Toutefois, en raison de faiblesses dans la mise en œuvre et d'insuffisances dans les informations de suivi, ces programmes n'étaient que peu susceptibles de libérer le potentiel de ces régions.

Nous adressons aux autorités responsables des programmes et à la Commission un certain nombre de recommandations les invitant à mieux cibler les programmes de coopération, à hiérarchiser et à financer les projets en fonction de leurs mérites, ainsi qu'à définir des indicateurs qui rendent compte des effets transfrontaliers des projets.

Rapport spécial de la Cour des comptes européenne présenté en vertu de l'article 287, paragraphe 4, deuxième alinéa, du TFUE.

Synthèse

ILa coopération transfrontalière est l'un des deux objectifs de la politique de cohésion. Elle vise à résoudre des problèmes communs recensés conjointement par les États membres dans les régions frontalières et à exploiter le potentiel de croissance inutilisé de ces régions. Beaucoup de celles-ci s'en sortent économiquement moins bien que les autres régions dans un même État membre.

IILes programmes Interreg visent à lutter contre les difficultés transfrontalières. Durant leur cinquième période de programmation, à savoir 2014‑2020, ils ont été dotés d'un budget de 10,1 milliards d'euros consacré, en grande partie, aux frontières intérieures. Ces dernières ont en effet disposé d'une enveloppe de 6,3 milliards d'euros qui a permis de financer 24 000 projets dans le cadre de 53 programmes de coopération, couvrant ainsi 59 % du territoire terrestre et 48 % de la population de l'UE.

IIILors du présent audit, nous avons cherché à déterminer si la Commission et les États membres avaient réellement tenu compte, dans les programmes de coopération relative aux frontières intérieures financés au titre d'Interreg, des défis des régions transfrontalières. La publication de ce rapport contribuera utilement à la mise en œuvre de la période de programmation 2021‑2027. Le rapport pourra également alimenter les discussions en cours entre les colégislateurs concernant la création éventuelle d'un mécanisme visant à lever les obstacles juridiques et administratifs dans les régions transfrontalières.

IVNous avons constaté que tous les programmes de coopération examinés, sauf un, reposaient sur une analyse des besoins des régions concernées. Cependant, compte tenu des ressources financières qui leur étaient allouées, ils n'ont permis de répondre que partiellement aux difficultés transfrontalières. Étant donné le manque de ressources, le financement doit être affecté aux domaines dans lesquels il permettra probablement d'apporter la plus forte valeur ajoutée.

VÀ quelques exceptions près, il existait, dans les programmes examinés, des liens manifestes entre les objectifs envisagés, les intrants et activités prévus ainsi que les résultats et l'impact escomptés. Les programmes de coopération se distinguent des programmes principaux de l'UE en ce qu'ils exigent que les projets aient un caractère transfrontalier et que plusieurs partenaires basés dans des pays différents y participent. Toutefois, une délimitation claire entre programmes de coopération et programmes principaux faisant fréquemment défaut, le même type d'opérations pouvaient être financées par les deux types de programmes.

VIEn outre, nous avons relevé plusieurs faiblesses dans la mise en œuvre et le suivi des programmes:

- pour la moitié des projets que nous avons examinés, la coopération entre les partenaires s'est limitée à la présentation d'une proposition commune afin d'obtenir un financement pour les interventions; de plus, les projets concernés étaient dépourvus de critères communs et ne pouvaient donc être qualifiés de projets transfrontaliers;

- les procédures de sélection de projets ne débouchaient pas toujours sur le choix des meilleurs d'entre eux;

- les indicateurs ne rendaient généralement pas compte des effets transfrontaliers, ce qui empêchait de suivre la mise en œuvre des programmes par rapport à leurs objectifs;

- les insuffisances des données statistiques se répercutaient sur l'évaluation des projets cofinancés.

Les autorités responsables des programmes se sont efforcées de limiter l'impact de la crise liée à la COVID-19 sur les projets en reportant la date d'achèvement de ces derniers. Elles ont également recouru aux mesures de flexibilité et de simplification visant à atténuer les effets de la crise liée à la COVID-19 proposées par l'UE, en particulier en ce qui concerne la possibilité de différer la transmission des documents clés.

VIIIEnfin, le retard dans l'adoption du cadre juridique de la période de programmation 2021‑2027 (joint à la nécessité d'achever les travaux relevant de la période de programmation 2014‑2020) a empêché un démarrage en douceur de celle-ci au niveau des États membres.

IXÀ la suite de notre audit, nous recommandons:

- de mieux cibler les programmes de coopération, afin que les projets soient complémentaires de ceux des programmes principaux;

- de hiérarchiser les projets et de leur accorder un soutien en fonction de leurs mérites;

- d'utiliser des indicateurs qui visent à rendre compte des effets transfrontaliers.

Introduction

Les défis des régions transfrontalières de l'UE

01En vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'UE vise à réduire l'écart, du point de vue de la richesse et du développement, entre ses régions, les régions transfrontalières figurant parmi les principales concernées1. Elle soutient ainsi des programmes relevant de la coopération territoriale européenne (CTE), ou programmes «Interreg», dans le cadre de sa politique de cohésion, en apportant des financements au titre du Fonds européen de développement régional (FEDER). Depuis 30 ans, Interreg permet de soutenir des actions menées conjointement par plusieurs États membres, ou par des États membres et des pays tiers.

02Interreg vise essentiellement à contribuer à soutenir un développement harmonieux du territoire de l'UE2, afin de décupler la coopération, de créer des possibilités de développement et de favoriser la solidarité entre les citoyens de différents pays qui sont confrontés aux mêmes défis. Cet objectif, l'un des deux de la politique de cohésion (l'autre étant l'«investissement pour la croissance et l'emploi»), permet de «soutenir le partage d'installations et de ressources humaines, et tous les types d'infrastructures par-delà les frontières dans toutes les régions»3.

03La coopération transfrontalière vise à résoudre des problèmes communs recensés conjointement dans les régions frontalières et à exploiter le potentiel de croissance inutilisé. Parmi les principaux défis figurent notamment «[les] difficultés d'accès, en particulier en ce qui concerne la connectivité des technologies de l'information et de la communication et l'infrastructure des transports, le déclin des industries locales, [un] environnement peu propice aux entreprises, l'absence de réseaux entre les administrations locales et régionales, les faibles niveaux de recherche [et] d'innovation […], la pollution de l'environnement, la prévention des risques [et] les attitudes négatives vis-à-vis des ressortissants des pays voisins»4.

04La figure 1 présente de façon synthétique les principaux aspects des défis auxquels sont confrontées les régions transfrontalières de l'UE, ainsi que leur impact estimatif. Si 20 % des obstacles existants dans le domaine de la coopération transfrontalière étaient levés, le PIB de ces régions augmenterait de 2 % et plus de 1 million d'emplois supplémentaires y seraient créés5.

Figure 1

Les défis des régions transfrontalières de l'UE et leur impact estimatif

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de données provenant de plusieurs études menées à la demande de la Commission6.

Interreg A, le principal volet du programme

05La période de programmation 2014‑2020 était la cinquième période de mise en œuvre d'Interreg. Le budget correspondant s'est élevé à 10,1 milliards d'euros, soit environ 2,75 % du montant total du budget destiné à la politique de cohésion7, et la coopération au titre d'Interreg a comporté trois volets8 (voir encadré 1).

Encadré 1

Les trois volets de la coopération au titre d'Interreg V (période 2014‑2020)

Coopération transfrontalière (Interreg V-A): programmes de coopération entre régions limitrophes (la liste des programmes couvrant les frontières intérieures de l'UE est fournie dans l'annexe I). Beaucoup de ces programmes sont bilatéraux mais, pour certains d'entre eux, le nombre d'États membres participants peut aller jusqu'à cinq. Les opérations sélectionnées au titre de ces programmes doivent associer des bénéficiaires d'au minimum deux pays participants, dont au moins un État membre9. Les zones éligibles sont celles qui se classent au niveau NUTS 3 du point de vue démographique10 et peuvent également comprendre des régions de niveau NUTS 3 situées en Norvège ou en Suisse, ainsi que le Liechtenstein, l'Andorre, Monaco et Saint-Marin11.

Coopération transnationale (Interreg V-B): programmes de coopération couvrant des zones plus étendues (voir annexe II) et centrés sur des questions transnationales telles que la gestion des inondations, les corridors de transport, les couloirs de communication, le commerce international, la coordination dans le domaine de la recherche et le développement urbain. Les zones qui peuvent en bénéficier sont les régions de niveau NUTS 2.

Coopération interrégionale (Interreg V-C): quatre programmes d'échange à l'échelle de l'UE et portant, respectivement, sur l'aménagement du territoire (ESPON), sur le développement urbain intégré (URBACT), sur la mise en valeur des activités relevant de la politique de cohésion (Interreg Europe) et sur l'assistance technique à l'ensemble des programmes Interreg (INTERACT).

La figure 2 présente l'évolution d'Interreg, du point de vue du financement alloué ainsi que du nombre d'États membres participants, de 1989 à 2020, des informations plus détaillées étant fournies pour la période 2014‑2020. Interreg V-A, qui finance 88 programmes de coopération grâce à une dotation de près de 7,4 milliards d'euros, est le principal volet d'Interreg. Sa part dans le budget total de l'instrument s'élève à 73 %. Composante la plus importante d'Interreg V-A, la coopération transfrontalière intérieure, exclusion faite des régions ultrapériphériques, couvre 53 programmes de coopération et est dotée d'un budget de 6,3 milliards d'euros.

Figure 2

Interreg: évolution de 1989 à 2020 et budget détaillé pour la période 2014‑2020

Source: Cour des comptes européenne.

Pour la période 2021‑2027, en raison d'une révision à la baisse aussi bien du budget total dédié à la politique de cohésion que de la part de celui-ci dévolue à Interreg12 – qui est passée de 2,75 % à 2,4 % –, le budget total d'Interreg a été réduit à 8 milliards d'euros. Pour cette période, un quatrième volet, destiné aux régions ultrapériphériques, sera ajouté13. La majeure partie des fonds Interreg continuera à être allouée au volet VI-A, qui concerne la coopération transfrontalière et qui disposera d'une enveloppe de 5,8 milliards d'euros pour l'ensemble de la période14.

08Les régions frontalières intérieures éligibles à un cofinancement au titre d'Interreg A comprennent les régions de niveau NUTS 3 situées le long des frontières terrestres intérieures de l'UE ainsi que de certaines frontières terrestres extérieures15 et les régions situées le long de frontières maritimes séparées par 150 km au maximum16. Les États membres ont leur mot à dire sur la décision de la Commission établissant la liste des régions éligibles17. Pour toutes les régions, le soutien au titre d'Interreg s'ajoute aux programmes principaux, de niveau national ou régional, du FEDER.

09La figure 3 illustre l'agrandissement graduel des zones ayant vocation à bénéficier d'Interreg A. Cet agrandissement s'explique principalement par l'élargissement de l'UE et par la possibilité offerte aux États membres, depuis la période 2007‑2013, d'affecter une partie de leur dotation au titre d'Interreg à des régions non couvertes par les programmes de coopération; cette possibilité a d'abord visé les régions jouxtant celles éligibles aux programmes18, puis a été étendue à l'ensemble des régions19. Pour la période 2014‑2020, l'éligibilité à Interreg V-A concerne 66 % du territoire de l'UE et 51 % de sa population (59 % et 48 %, respectivement, si l'on ne tient compte que des régions frontalières intérieures).

10D'après la Commission, les régions éligibles à Interreg V-A voient transiter près de 2 millions de navetteurs transfrontaliers, dont 1,3 million passent la frontière pour travailler, les autres le faisant pour étudier. Par exemple, 450 000 résidents français travaillent dans un pays voisin; tel est également le cas de 270 000 résidents allemands et de 140 000 résidents polonais. De nombreuses régions frontalières s'en sortent économiquement moins bien que les autres régions dans un même État membre. L'accès aux services publics tels que les hôpitaux et les universités s'avère souvent complexe et coûteux, de même que la navigation entre les différents systèmes administratifs et juridiques20.

Figure 3

Évolution de la composante d'Interreg destinée aux régions frontalières, tant intérieures qu'extérieures, de 1989 à 2020

Source: Commission européenne, direction générale de la politique régionale et urbaine (DG REGIO).

Gouvernance d'Interreg et domaines de financement couverts par la composante d'Interreg V-A relative aux frontières intérieures au cours de la période 2014-2020

11À l'instar des programmes principaux du FEDER, les programmes de coopération font l'objet d'une gestion partagée. Dans ce contexte, le rôle de la Commission consiste à approuver les programmes élaborés par les États membres, à en faciliter la mise en œuvre, et à en assurer le suivi ainsi que l'évaluation.

12Pour chaque programme de coopération, une autorité de gestion, une autorité de certification et une autorité d'audit sont désignées. Spécificité d'Interreg, il est établi un secrétariat conjoint21 qui joue le rôle de centre d'information, aide les candidats à présenter leurs demandes et évalue les dossiers de projets. Le secrétariat conjoint et l'autorité de gestion sont les principales autorités responsables des programmes de coopération. Enfin, le comité de suivi du programme sélectionne les opérations à cofinancer.

13Le processus de programmation relatif aux programmes de coopération est très similaire aux dispositions existantes applicables aux programmes principaux. La législation définit des exigences détaillées en ce qui concerne le contenu des programmes. Elle vise à favoriser une logique d'intervention cohérente, c'est-à-dire l'existence de liens manifestes entre les objectifs envisagés, les intrants et activités prévus ainsi que les résultats et l'impact escomptés. L'objectif ultime consiste à mettre en œuvre les fonds avec efficacité et efficience22:

- la programmation doit s'articuler autour de 11 objectifs thématiques prédéfinis23, avec une concentration d'au moins 80 % des fonds sur quatre de ces objectifs au maximum24;

- chaque axe prioritaire doit, de préférence, correspondre à un objectif thématique, et des priorités d'investissement ainsi que des objectifs spécifiques doivent être définis au sein de chacun de ces axes25;

- une justification du choix des objectifs thématiques, des priorités d'investissement et des dotations financières, fondée sur une analyse des besoins régionaux et nationaux, doit être fournie26.

Tous les ans, au printemps, les autorités de gestion transmettent à la Commission un rapport annuel de mise en œuvre pour chaque programme de coopération27. Ces rapports comportent des données sur l'évolution des indicateurs de réalisation communs28, sur les indicateurs de réalisation et de résultat spécifiques aux programmes examinés et sur les valeurs intermédiaires, ainsi que des données financières.

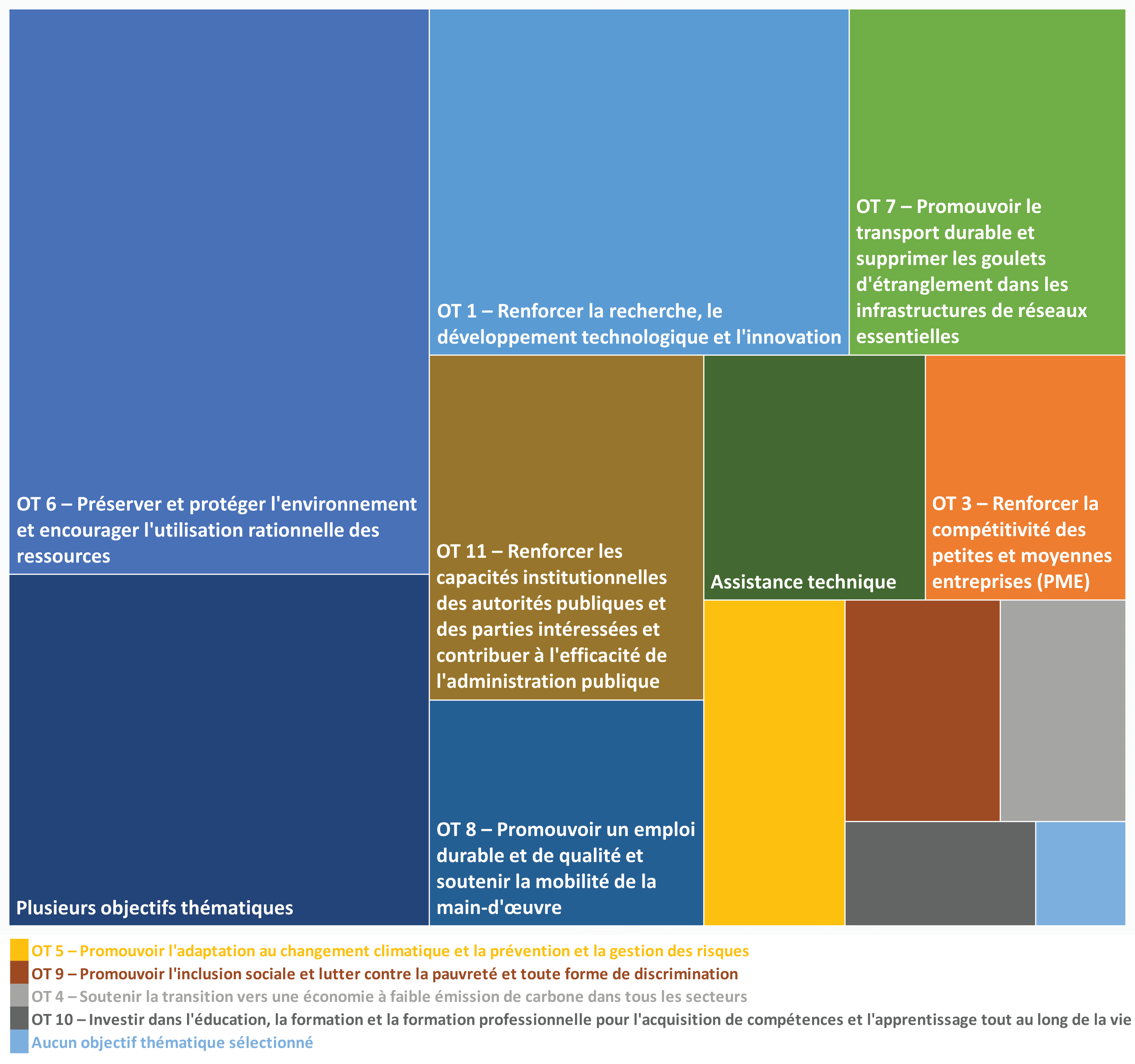

15La figure 4 et l'annexe III présentent la répartition des fonds entre les différents objectifs thématiques ciblés par le financement au titre de la composante d'Interreg V-A relative aux frontières intérieures au cours de la période 2014‑2020. Fin 2020, la majeure partie du financement avait été consacrée aux objectifs «préserver et protéger l'environnement et encourager l'utilisation rationnelle des ressources» et «renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation».

Figure 4

Objectifs thématiques (OT) financés au titre de la composante d'Interreg V-A relative aux frontières intérieures

Source: Plateforme de données ouvertes dédiée aux Fonds ESI, dotations à la fin 2020.

Comme on peut le voir à l'annexe IV, exception faite de l'assistance technique, les types de projets qui ont bénéficié des montants de financement les plus élevés avaient trait à la culture et au patrimoine, à l'adaptation au changement climatique, aux capacités institutionnelles, au transfert de technologies au profit des PME, à l'amélioration du réseau routier, à la protection de la biodiversité et de la nature, au tourisme dans les espaces naturels, aux soins de santé et services sociaux, ainsi qu'aux activités de recherche et d'innovation dans les centres publics.

17À la fin décembre 2020, les autorités responsables des programmes de coopération avaient engagé 102 % des fonds disponibles au titre de la période 2014‑2020 (contre 110 % pour les programmes principaux soutenus par le FEDER) et avaient sélectionné quelque 24 000 projets à cofinancer. Les autorités responsables d'un programme peuvent en effet engager des montants plus élevés que celui du budget alloué au programme, afin de garantir qu'à la fin de la période de programmation, les fonds disponibles auront été utilisés dans leur totalité.

Préparation en vue de la période 2021-2027

18Au cours de la période de programmation 2007‑2013, 5,6 milliards d'euros de financement ont été fournis au titre d'Interreg. D'après l'évaluation ex post29, les projets ont conduit à des réalisations et à des résultats qui se sont avérés conformes aux objectifs spécifiques d'Interreg et étaient axés sur les principales priorités de la stratégie de Lisbonne.

19Les principales faiblesses relevées lors de l'évaluation étaient les suivantes:

- les programmes demeuraient très étendus, et le développement de la coopération ainsi que l'établissement de liens en étaient souvent les objectifs ultimes plutôt que des facteurs d'intégration économique plus large;

- pour la plupart des programmes, les décisions relatives aux projets à soutenir étaient prises selon une approche ascendante. Il était dès lors difficile de mettre en œuvre une stratégie cohérente en vue de promouvoir le développement et l'intégration territoriale et socioéconomique des régions concernées, même si la plupart des projets apportaient une contribution;

- les programmes Interreg étaient très peu coordonnés avec les programmes principaux.

Lors de l'élaboration des accords de partenariat et des programmes de la période 2014‑2020, la Commission a établi, pour chaque État membre, un document de prise de position énonçant les priorités les plus pertinentes en ce qui concerne les Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI) et contenant une très courte section consacrée à la coopération territoriale.

21La Commission a fourni des documents d'orientation relatifs aux frontières, destinés à faciliter l'élaboration des programmes de coopération des États membres pour la période 2021‑2027. Il s'agit de documents détaillés spécifiques des régions transfrontalières.

22Pour la période 2021‑2027 également, la législation30 dispose que:

- pour les frontières terrestres intérieures, les autorités responsables des programmes doivent allouer, au maximum, 60 % des fonds à quatre des sept objectifs stratégiques (dont cinq sont définis dans le règlement portant dispositions communes et deux, dans le règlement CTE), y compris «une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone» et «une Europe plus sociale»;

- pour les frontières maritimes, 60 % du financement doivent être consacrés à trois des objectifs stratégiques, dont «une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone»;

- il est possible d'allouer, respectivement, jusqu'à 20 % et jusqu'à 5 % du financement aux objectifs spécifiques d'Interreg «une meilleure gouvernance de la coopération» et «une Europe plus sûre et mieux sécurisée».

Mesures relatives aux Fonds ESI prises en riposte à la crise de la COVID-19

23La pandémie de COVID-19 a durement frappé les régions transfrontalières et a mis les structures socioéconomiques sous pression, à l'intérieur comme autour des frontières de l'UE. Les mesures visant à assouplir l'utilisation des Fonds ESI afin d'atténuer les effets de la pandémie de COVID-19, prises au titre de l'initiative d'investissement en réaction au coronavirus31 (CRII) et de l'initiative d'investissement+ en réaction au coronavirus32 (CRII+), concernent également les programmes de coopération.

24La figure 5 présente les plus importantes de ces mesures. Toutes supposent une modification des programmes et, hormis la possibilité de transférer des ressources entre catégories de régions pour l'exercice 2020, peuvent s'appliquer aux programmes de coopération. Les autorités responsables des programmes peuvent recourir à plusieurs de ces mesures.

Figure 5

Principales mesures relatives aux Fonds ESI prises en riposte à la crise de la COVID-19

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de l'article 2 du règlement CRII+ et de l'article 2 du règlement CRII.

Étendue et approche de l'audit

25L'objectif de notre audit a consisté à déterminer si la Commission et les États membres avaient réellement tenu compte, dans les programmes de coopération transfrontalière intérieure relevant d'Interreg V-A, des défis des régions transfrontalières (voir annexe I). À cette fin, nous avons examiné:

- si, étant donné l'insuffisance des ressources disponibles, les autorités responsables des programmes avaient analysé les difficultés transfrontalières et les avaient hiérarchisées en fonction de leur importance, afin de concentrer les programmes de coopération sur les domaines où leur incidence serait le plus sensible;

- si les programmes de coopération étaient conçus selon une logique d'intervention cohérente et en synergie avec les programmes principaux couvrant les régions limitrophes, et si la logique d'intervention englobait un système d'évaluation permettant de mesurer les effets transfrontaliers;

- si les orientations de la Commission avaient aidé les régions transfrontalières à recenser leurs défis, et si les suggestions et l'assistance qu'elles contiennent leur avaient été utiles, en particulier pour ce qui est d'atténuer les effets de la crise liée à la COVID-19 et en vue d'un démarrage en douceur de la nouvelle période de programmation (2021‑2027).

Nos constatations et conclusions portent sur les programmes de coopération relevant de la composante d'Interreg V-A relative aux frontières intérieures pour la période de programmation 2014‑2020, et nous pensons que nos recommandations contribueront utilement à la préparation et à la mise en œuvre de la période de programmation 2021‑2027. Notre rapport pourra également alimenter les discussions en cours entre les colégislateurs concernant la création éventuelle d'un mécanisme visant à lever les obstacles juridiques et administratifs dans les régions transfrontalières33.

27Au niveau de l'UE, nous avons examiné les travaux de la direction générale de la politique régionale et urbaine (DG REGIO) de la Commission.

28Notre approche s'est traduite par une très forte couverture des programmes de coopération. Nous avons examiné, pour chacun des 28 États membres, au moins un programme de coopération auquel il avait participé, soit, au total, 23 programmes de coopération (voir la liste dans l'annexe V). Ces 23 programmes représentent 43 % du financement de l'UE affecté à la composante d'Interreg V-A relative aux frontières intérieures et 27 % de l'ensemble du budget dédié à Interreg pour la période 2014‑2020.

29Pour ces programmes de coopération, nous avons effectué dix contrôles documentaires de base, dix contrôles documentaires approfondis et trois visites sur place. L'annexe V fournit des informations détaillées, y compris sur les différences entre ces types d'examens.

30Pour chacun de ces 23 programmes de coopération, nous avons en outre sélectionné deux programmes principaux (également répertoriés dans la liste de l'annexe V) couvrant les régions limitrophes, afin de comparer le ciblage de ces différents programmes et d'évaluer le niveau de synergie entre ceux-ci, du point de vue de la lutte contre les difficultés transfrontalières. Les principaux critères de sélection des deux programmes examinés pour chaque programme de coopération ont été la taille de la population, le niveau de soutien financier, la superficie de la région couverte et, surtout, l'importance des priorités d'investissement communes. Au total, nous avons examiné 39 programmes principaux, sept d'entre eux ayant été utilisés pour plusieurs comparaisons.

31Pour les programmes de coopération ayant fait l'objet d'examens sur place, nous avons visité 12 projets soutenus par l'UE. Les critères employés pour sélectionner ces projets étaient l'importance relative et la diversité des types d'actions cofinancées. Par ailleurs, pour le programme de coopération Roumanie – Bulgarie, nous avons effectué un contrôle documentaire de quatre projets supplémentaires. Nous avions initialement prévu un examen sur place pour ce programme, mais les restrictions de déplacement liées à la pandémie de COVID-19 s'y sont opposées. Il nous a donc été impossible de procéder nous-mêmes à une inspection physique des résultats des projets.

32Les 16 projets que nous avons examinés comportaient la mise en œuvre d'actions dans les domaines de soutien suivants: patrimoine culturel, tourisme, PME et entrepreneuriat, marché du travail et emploi, gestion des risques et coopération entre services d'urgence, éducation et formation, coopération institutionnelle, santé et inclusion sociale, et transport multimodal.

33Enfin, pour chacun des 53 programmes de coopération transfrontalière intérieure, nous avons déterminé dans quelle mesure les autorités responsables avaient tiré parti de la flexibilité et des possibilités de simplification offertes par les initiatives CRII et CRII+. Dans le cas des trois programmes de coopération ayant donné lieu à des visites sur place ainsi que du programme Roumanie – Bulgarie, pour lequel un examen sur place était prévu, nous avons évalué les incidences de la crise liée à la COVID-19 sur la mise en œuvre des projets.

Observations

Les programmes transfrontaliers reposaient sur des analyses approfondies, mais ne permettaient pas de répondre à tous les défis

34Nous avons examiné les documents relatifs à 23 programmes de coopération afin d'apprécier si la planification stratégique de la période de programmation 2014‑2020 avait reposé sur une analyse des difficultés transfrontalières auxquelles se heurtaient les régions couvertes. Nous nous sommes également attachés à déterminer dans quelle mesure les programmes de coopération avaient permis de lutter contre ces difficultés, étant donné le manque de ressources financières.

Une analyse des défis des régions transfrontalières avait été effectuée pour chacun des 23 programmes de coopération examinés

35Tout programme de coopération doit reposer sur une analyse des besoins de l'ensemble de la zone qu'il couvre34. Cela suppose d'adapter les exigences relatives au contenu des programmes aux besoins spécifiques des régions transfrontalières35.

36Tous les programmes de coopération examinés décrivaient les besoins des régions, en s'appuyant sur une analyse des atouts, des faiblesses, des opportunités et des menaces (analyse SWOT) ou des caractéristiques sociales et économiques des régions transfrontalières (analyse socioéconomique). Toutefois, dans le cas du programme de coopération Suède – Finlande – Norvège, l'analyse SWOT n'était pas suffisamment poussée pour apporter les éléments nécessaires à la prise de décisions stratégiques: l'examen des menaces était incomplet, aucune séparation n'était établie entre les atouts et les opportunités, aucune information générale n'était fournie pour certains défis mentionnés et des données obsolètes, remontant à plus de dix ans, étaient utilisées.

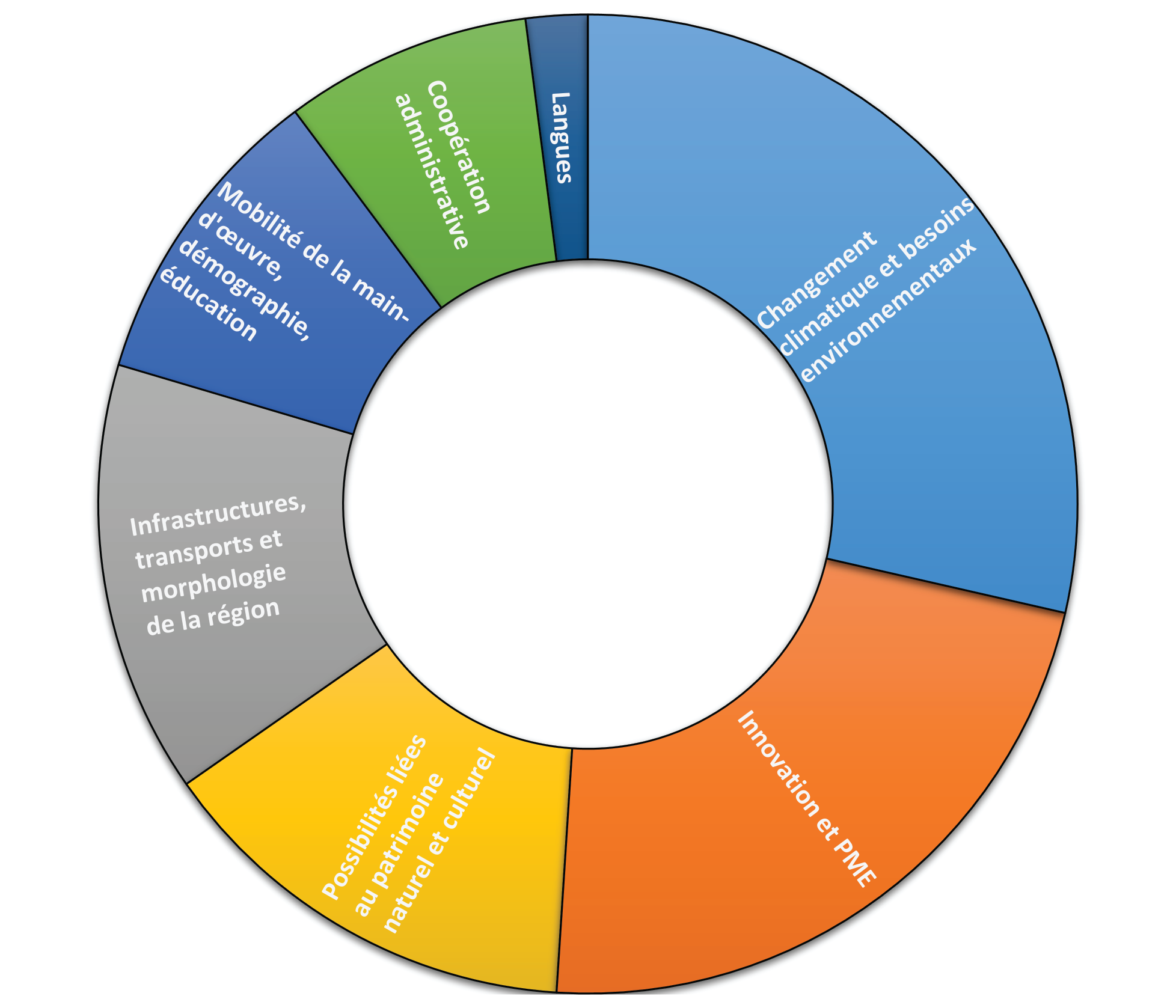

37La figure 6 présente, en les groupant en sept catégories, les principaux défis mis en évidence dans les programmes de coopération. La plupart d'entre eux se posent également pour les programmes principaux qui couvrent les mêmes zones géographiques. Les insuffisances en matière de coopération administrative et la barrière linguistique sont toutefois spécifiques des contextes transfrontaliers.

Figure 6

Principaux défis des régions transfrontalières

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des 23 programmes de coopération énumérés dans l'annexe V.

Les programmes de coopération à eux seuls ne permettent pas de répondre aux défis, qui doivent donc être hiérarchisés

38Concrètement, compte tenu des ressources financières allouées à ces programmes, ceux-ci n'ont permis de répondre que partiellement aux difficultés transfrontalières. Le budget consacré à chacun des 53 programmes de coopération relatifs aux frontières intérieures s'élevait, en moyenne, à 162 millions d'euros, et s'échelonnait entre 19 millions d'euros, pour le programme Slovénie – Hongrie, et 485 millions d'euros, pour le programme Espagne – Portugal (POCTEP) (voir annexe I). Or, lutter contre de nombreuses difficultés transfrontalières suppose des moyens financiers importants. Par exemple, les grands projets d'infrastructures routières ou ferroviaires de nature à faciliter les transports, le commerce et les déplacements des citoyens mobilisent habituellement plusieurs milliards d'euros.

39Les programmes principaux, par contre, sont généralement dotés de budgets beaucoup plus importants. Parmi les 39 programmes principaux que nous avons examinés, les programmes régionaux avaient un budget variant entre 231 millions d'euros et 7 milliards d'euros, soit un budget moyen de 2 milliards d'euros, tandis que les programmes nationaux avaient une dotation plus de deux fois supérieure, qui allait de 700 millions d'euros à près de 9 milliards d'euros (voir annexe V).

40Dans certains cas, les autorités responsables des programmes avaient alloué un faible montant à un axe prioritaire ou à une priorité d'investissement, si bien que les fonds ne pouvaient guère produire d'effets pour la région transfrontalière. Ainsi, les autorités responsables du programme de coopération Estonie – Lettonie avaient affecté moins de 1 million d'euros à l'axe prioritaire relatif à l'intégration des marchés du travail et à l'amélioration des conditions d'accès à l'emploi transfrontalier. Il n'est pas certain que des montants de soutien relativement modiques, comme celui-ci, puissent produire des effets appréciables.

41La figure 7 illustre la différence de dotation budgétaire entre les 23 programmes de coopération de notre échantillon et les programmes principaux relatifs aux régions limitrophes examinés.

Figure 7

Comparaison entre les budgets des programmes de coopération et ceux des programmes principaux relatifs aux régions limitrophes examinés

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des programmes de coopération et des programmes principaux examinés, énumérés dans l'annexe V.

Étant donné le manque de ressources financières, il convient d'affecter le financement aux domaines dans lesquels il permettra probablement d'apporter la plus forte valeur ajoutée. Nous avons toutefois observé que la plupart des autorités responsables des programmes ne hiérarchisaient pas les besoins recensés et s'exposaient ainsi au risque de ne pas sélectionner les priorités d'investissement susceptibles de produire le plus fort impact.

43Notre examen a montré que la réponse à beaucoup de défis importants rencontrés par les régions transfrontalières n'était pas du ressort des autorités responsables des programmes, mais supposait que des décisions soient prises au niveau étatique, puis intégrées dans la législation nationale. Ainsi, la coopération entre autorités nationales en matière de sécurité ou de soins de santé requiert des accords bilatéraux ou trilatéraux entre les États membres, comme l'illustre l'exemple de l'encadré 2.

Encadré 2

Les défis relatifs aux soins de santé dans la Grande Région

Le programme de coopération de la Grande Région couvre cinq régions situées dans trois États membres de l'UE (la France, la Belgique et l'Allemagne) ainsi que le Luxembourg. La Grande Région est une zone densément peuplée, qui compte 11,4 millions d'habitants pour une superficie de 65 401 km2.

D'après l'analyse SWOT effectuée en vue de l'établissement du programme 2014‑2020, l'un des défis de la région réside dans le manque de volonté et les difficultés réglementaires en matière de circulation des informations, en particulier dans le domaine de la santé. Les différences entre les quatre systèmes de soins de santé empêchent l'accès à des services de soins transfrontaliers, avec des conséquences potentiellement fatales lorsque des soins urgents pourraient être fournis plus rapidement par un hôpital proche situé dans un pays voisin. En outre, l'absence de système d'assurance maladie coordonné au niveau transfrontalier dissuade les patients de chercher à recevoir des soins dans les pays voisins, de crainte de ne pas pouvoir régler d'avance le coût du traitement en attendant que leur assurance maladie les rembourse.

Les autorités responsables du programme ont sélectionné, en vue d'un financement, une priorité d'investissement relative aux infrastructures sanitaires et sociales36. Elles ont choisi, comme valeur cible de l'indicateur de résultat, la conclusion de six accords d'accès aux soins de santé transfrontaliers avant la fin 2023. Fin 2019, 14 accords de ce type avaient été signés.

L'existence d'une stratégie cohérente visant à répondre aux défis s'est rarement traduite par une mise en œuvre ciblée

44Nous avons évalué les principaux éléments stratégiques des programmes de coopération ainsi que leur mise en œuvre concrète dans le cadre des appels à propositions et de la sélection des projets.

Dans la quasi-totalité des cas, les documents stratégiques relatifs aux programmes satisfaisaient aux exigences juridiques et cadraient avec les analyses des besoins

45Le règlement portant dispositions communes établit la nécessité d'une «logique d'intervention»37 solide, c'est-à-dire de liens manifestes entre les objectifs du programme et ses résultats escomptés. Puisque plusieurs Fonds de l'UE apportent un soutien dans la même zone géographique, il importe que ces Fonds et les instruments de financement nationaux soient efficacement coordonnés38. Pour Interreg, les opérations doivent associer des bénéficiaires d'au moins deux pays participants39.

46Nous avons donc examiné:

- la solidité de la logique d'intervention qui lie les défis recensés aux autres éléments de la procédure de sélection des projets, y compris le choix de l'axe prioritaire, des objectifs thématiques et spécifiques, des priorités d'investissement, des réalisations et des résultats ainsi que des valeurs cibles correspondantes;

- la question de savoir si les autorités responsables des programmes avaient pris des dispositions pour coordonner le financement avec d'autres sources;

- l'importance accordée au caractère transfrontalier, lors de la sélection des projets.

À quelques exceptions près, les programmes examinés reposaient sur une logique d'intervention solide

47Dans la quasi-totalité des cas, nous avons constaté qu'il existait bel et bien une logique d'intervention solide liant l'analyse des défis à la sélection, par les autorités responsables des programmes, des axes prioritaires, des objectifs thématiques et spécifiques ainsi que des priorités d'investissement, et que cette logique couvrait également les appels à propositions. Lorsque l'analyse SWOT n'était pas suffisamment poussée pour apporter les éléments nécessaires à la prise de décisions stratégiques (voir point 36), la cohérence de la logique d'intervention du programme s'en est ressentie.

48Les autorités responsables des programmes se sont également conformées à l'obligation de concentrer l'essentiel des fonds sur quatre objectifs thématiques au maximum. Parfois, elles ont opté pour un ciblage encore plus précis des programmes, qu'elles ont centrés sur des secteurs d'activité spécifiques. Tel est le cas, par exemple, du programme relatif au sud de la Baltique, qui englobe des régions de Pologne, du Danemark, d'Allemagne, de Lituanie ainsi que de Suède, et qui vise à accroître le potentiel de croissance «bleue» (maritime) et «verte» (environnementale) de la région du sud de la Baltique, bien que plusieurs autres défis aient été mis en évidence dans cette région.

49Rares étaient cependant les programmes de coopération qui soutenaient le financement de projets relevant de domaines qui n'avaient pas été recensés dans l'analyse SWOT ou dans l'analyse socioéconomique. Dans le cas du programme Slovaquie – Tchéquie, par exemple, les autorités ont décidé d'investir dans des opérations conçues pour améliorer la qualité de la coopération transfrontalière entre les administrations locales et régionales. Bien qu'il s'agisse de l'un des principaux problèmes auxquels sont confrontées les régions transfrontalières en général, le manque de capacités institutionnelles n'était pas mentionné dans l'analyse socioéconomique relative à ce programme.

50Dans le cas du programme de coopération relatif à la Baltique centrale, les autorités responsables ont décidé de centrer leur action sur les opportunités offertes aux régions transfrontalières plutôt que sur les défis auxquels celles-ci sont confrontées. Elles ont investi dans des opérations destinées à maintenir ou créer des emplois, à soutenir les PME et à renforcer l'attractivité touristique de la région. En l'occurrence, la logique d'intervention du programme de coopération était claire et satisfaisait aux autres exigences juridiques. Il s'en est toutefois suivi qu'aucune action visant à répondre aux défis des régions transfrontalières n'a été engagée, comme l'a corroboré notre examen de l'un des quatre projets relevant de ce programme de coopération.

Les programmes comportaient des informations sur la coordination avec les autres sources de financement, et une procédure d'évaluation du caractère transfrontalier avait été mise en place

51Nous avons constaté que tous les programmes de coopération comportaient des informations sur des mécanismes destinés à coordonner le financement avec d'autres sources de financement national ou de l'UE, comme les Fonds ESI. Ils contenaient par exemple des informations détaillées sur la participation d'agents clés de diverses autorités à des réunions au cours desquelles ont été étudiées les possibilités de synergies entre les fonds, et sur la marche à suivre pour éviter que deux sources différentes financent la même opération.

52Enfin, nous avons observé que toutes les procédures de sélection permettaient de s'assurer du caractère transfrontalier des projets, et notamment de la détermination des partenaires situés de part et d'autre de la frontière à y participer activement.

En pratique, nous avons relevé plusieurs faiblesses dans la mise en œuvre de la stratégie et son suivi

53Nous avons examiné la mise en œuvre des stratégies relatives aux programmes dans le cadre des appels à propositions et de la sélection des projets, et son suivi ainsi que sa coordination avec les autres mécanismes de financement dans les mêmes zones géographiques. Pour ce qui a trait à la mise en œuvre et au suivi, nous avons relevé plusieurs faiblesses concernant la délimitation entre programmes de coopération et programmes principaux, le caractère transfrontalier des projets, la procédure de sélection de ceux-ci, les indicateurs utilisés et la qualité des données statistiques ainsi que leur disponibilité.

Absence fréquente d'une délimitation claire entre programmes de coopération et programmes principaux

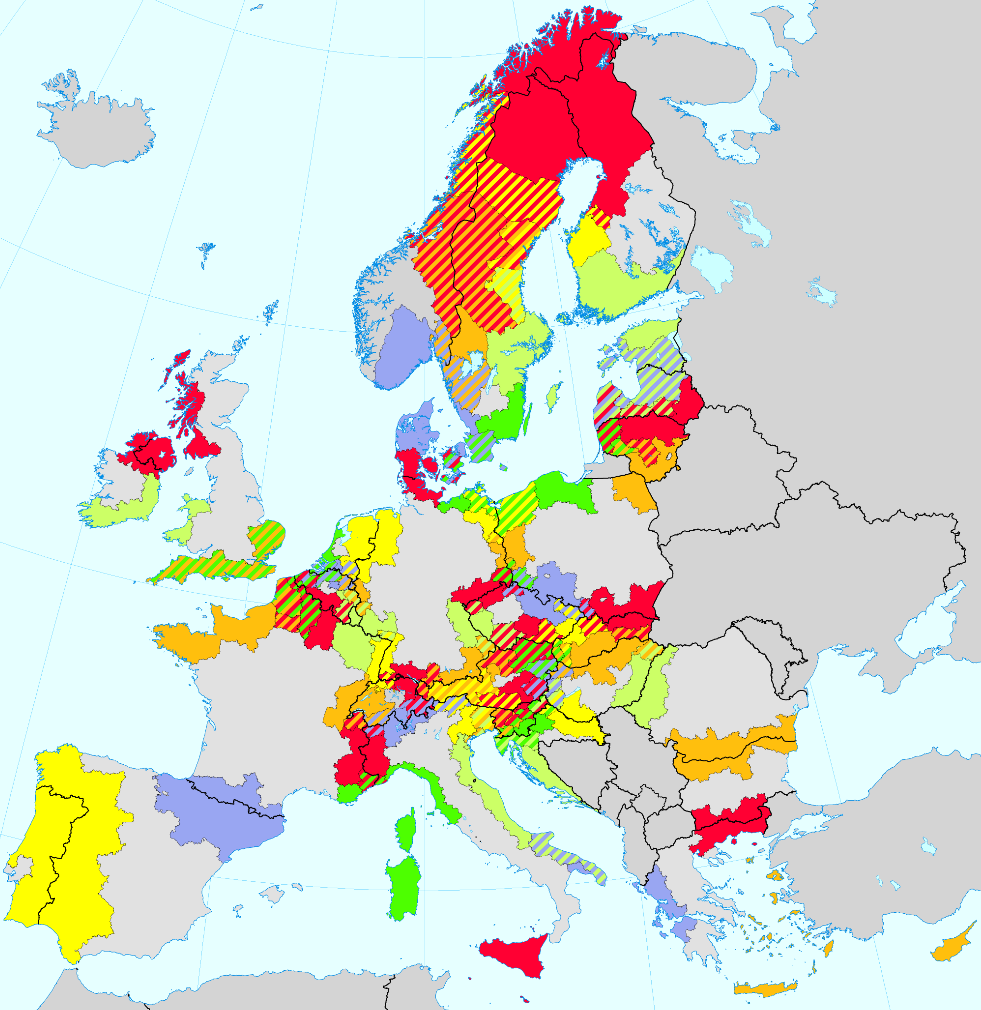

54Au niveau de l'UE, 66 % de la superficie terrestre totale sont éligibles à un financement au titre de l'objectif Interreg relatif aux frontières intérieures et extérieures. Pour 17 États membres, la part du territoire éligible dépasse les 80 % (voir encadré 3 et figure 8).

Encadré 3

Augmentation de l'étendue des régions éligibles au financement Interreg relatif aux frontières intérieures et extérieures

Pour la période de programmation 2014‑2020, la part de la surface terrestre des États membres ayant vocation à bénéficier d'un financement au titre d'Interreg, que ce soit dans le cadre de programmes de coopération intérieure ou extérieure, a fortement augmenté, de sorte qu'actuellement, la part du territoire éligible à un financement au titre de la coopération transfrontalière est de:

- plus de 80 % pour 17 États membres (Belgique, Tchéquie, Danemark, Estonie, Croatie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Autriche, Portugal, Slovénie, Slovaquie, Finlande et Suède);

- plus de 60 % pour trois États membres (Bulgarie, Pays-Bas et Pologne);

- plus de 40 % pour les sept États membres restants (Allemagne, Irlande, Grèce, Espagne, France, Italie et Roumanie).

Figure 8

Superficie terrestre des États membres éligible à un financement au titre des programmes de coopération relatifs aux frontières intérieures et extérieures

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de données fournies par Eurostat.

Les programmes principaux et les programmes de coopération permettent de cofinancer des projets de l'UE dans les mêmes zones géographiques (voir point 08). Nous avons comparé le ciblage de chacun des 23 programmes de coopération de notre échantillon avec celui de deux programmes principaux couvrant les régions limitrophes (voir point 30), en nous focalisant sur les priorités d'investissement communes à ces programmes (la réglementation applicable permet en effet que les programmes aient des priorités d'investissement en commun). Pour ces priorités communes, nous avons comparé les domaines de soutien et les types d'opérations que les programmes visaient à cofinancer, et nous avons examiné si les programmes étaient clairement délimités et si leur complémentarité était attestée.

56Nous avons constaté que, dans 14 cas, il n'existait pas de délimitation claire entre les domaines de soutien et entre les types d'opérations à cofinancer. En d'autres termes, les programmes principaux pouvaient financer le même type d'opérations que les programmes de coopération, à la différence que, pour le soutien au titre de ces derniers, un caractère transfrontalier et la participation de deux partenaires situés de part et d'autre de la frontière étaient exigés. Les cas concernés relevaient principalement de domaines de soutien tels que l'environnement, la culture, le tourisme, la compétitivité et la création d'emplois.

57La région du sud de la Baltique offre un bon exemple de distinction claire entre les types de projets: la construction d'une piste cyclable a été financée dans le cadre d'un des programmes principaux, celle d'aires de repos situées le long de cette piste l'ayant été au titre du programme de coopération. Ce type d'approche nécessite une bonne coopération, lors de la phase de programmation, entre les autorités responsables des programmes.

58Pour maximiser la valeur ajoutée dans les cas où plusieurs programmes de soutien permettent de financer la même priorité d'investissement, il importe de coordonner les domaines de soutien et de différencier les types de projets cofinancés. Durant la période 2014‑2020, la réglementation relative à la coopération territoriale européenne exigeait que 80 % du financement soient concentrés sur quatre, au maximum, des 11 objectifs thématiques (voir point 13). Pour la période 2021‑2027, toutefois, la concentration thématique est moindre, car les autorités responsables des programmes de coopération relatifs aux frontières terrestres intérieures ont par exemple la possibilité d'affecter des fonds aux sept objectifs stratégiques (à savoir les cinq objectifs stratégiques généraux et les deux objectifs spécifiques d'Interreg; voir point 22).

59Avec le chevauchement entre les régions éligibles au bénéfice d'Interreg et des programmes principaux du FEDER (voir point 54), la réduction du budget dévolu à Interreg (voir point 07) et l'élargissement du ciblage des programmes pour la période 2021‑2027 (voir point 22), la nécessité d'une délimitation claire entre les programmes principaux et les programmes de coopération devient plus impérieuse. Une séparation plus nette pourrait avoir pour effets de renforcer les synergies, de réduire le risque de double financement et d'augmenter la valeur ajoutée des projets. L'évaluation ex post relative à la période 2007‑2013 a également épinglé l'étendue des programmes, de même que la faiblesse de la coordination entre les programmes de coopération et les programmes principaux (voir point 19).

Le caractère transfrontalier de certains projets était discutable

60Les projets de coopération doivent associer des bénéficiaires d'au moins deux pays participants, même si, d'après la législation, un projet peut être mis en œuvre dans un seul pays pour autant que «les incidences et les avantages transfrontaliers ou transnationaux soient identifiés»40.

61Pour les 16 projets de notre échantillon, nous avons examiné:

- s'ils visaient à remédier à au moins un type de difficulté transfrontalière;

- si certains d'entre eux étaient mis en œuvre dans un seul État membre;

- si la contribution de chaque partenaire et la contribution collective du projet transfrontalier généraient des avantages visibles dans tous les États membres participants;

- si ces avantages transfrontaliers justifiaient le financement de l'opération au titre du programme de coopération.

Nous avons vérifié qu'à une exception près (voir point 50), tous les projets visaient à remédier à au moins une difficulté transfrontalière. Tous étaient mis en œuvre dans au moins deux États membres participants, et leurs avantages étaient visibles dans tous les États concernés. Cependant, dans huit cas, la coopération entre les partenaires s'est limitée à la présentation d'une proposition commune afin d'obtenir un financement pour les interventions; en outre, les projets concernés étaient dépourvus de critères communs et ne pouvaient donc être qualifiés de projets transfrontaliers. Les quatre projets examinés relevant du secteur du tourisme, l'un des principaux domaines de soutien au titre d'Interreg au cours de la période 2014‑2020 (voir point 17), présentaient tous cette faiblesse.

63L'encadré 4 fournit des exemples de projets à fort et à faible caractère transfrontalier, relevant du même programme.

Encadré 4

Deux exemples de projets relevant du programme Tchéquie – Pologne, l'un présentant un caractère transfrontalier discutable, l'autre un caractère transfrontalier manifeste

Modernisation des pavillons d'un zoo et des installations d'un site touristique: une demande de financement a été déposée en vue de la modernisation des installations de deux attractions touristiques situées chacune dans un pays, à environ 75 km l'une de l'autre, et de la conception d'une campagne marketing commune. Cependant, les partenaires ne faisaient pas de publicité l'un pour l'autre sur leurs sites internet et un système de billetterie commun n'a pas été mis en place. Le projet n'avait donc pas de caractère transfrontalier.

Coopération transfrontalière des unités de police: les huit unités de police des deux régions couvertes par le programme de coopération ont introduit une demande de financement afin de renforcer la coordination dans la lutte contre la criminalité liée aux stupéfiants. Les activités relevant du projet comprenaient l'achat d'équipements permettant de révéler la présence de stupéfiants (spectromètres, par exemple), des patrouilles de police communes, des formations communes pour les policiers, y compris des cours de langues, et des campagnes d'information, à destination des enseignants et des parents, sur les stupéfiants et le matériel utilisé. Ce projet a permis de resserrer la coopération entre les huit unités de police et présentait un réel caractère transfrontalier.

En raison de plusieurs faiblesses dans la sélection des projets, les meilleurs d'entre eux n'ont pas toujours été retenus

64L'appel à propositions et la sélection des projets sont des phases cruciales du processus de mise en œuvre des programmes, en particulier eu égard au montant des ressources disponibles pour les programmes de coopération (voir point 38) et parce que le taux d'engagement au titre d'Interreg n'a pas été source de préoccupation majeure ces dernières années (voir point 17). Pour pouvoir atteindre les objectifs des programmes de coopération et répondre aux besoins les plus urgents des régions transfrontalières, il est d'autant plus important que les projets soient sélectionnés sur la base de leurs mérites.

65Pour les 10 programmes de coopération pour lesquels nous avons effectué des contrôles documentaires approfondis et les trois programmes ayant donné lieu à des visites sur place, nous avons donc examiné la manière dont les autorités responsables:

- ont informé le public des domaines et des types de projets éligibles à un soutien dans le cadre de chaque programme, en vue d'attirer des propositions de projets conformes aux objectifs de celui-ci;

- ont évalué les propositions de projets;

- ont sélectionné les projets répondant le mieux aux défis de leur région.

Pour ces programmes de coopération, les documents de programmation satisfaisaient aux exigences juridiques41 et comportaient des informations de base sur les programmes: description du type d'actions devant bénéficier d'un soutien au titre de chaque priorité d'investissement, contribution escomptée de ces actions aux objectifs spécifiques, principes directeurs régissant la sélection des opérations, recensement des principaux groupes cibles, types de bénéficiaires, etc. Nous avons toutefois relevé des faiblesses à chacune des trois phases de la sélection des projets.

67Pour cinq de ces 13 programmes de coopération, le repérage des projets potentiels a reposé sur une approche «ascendante»: les candidats à un financement ont présenté leurs dossiers de projets sans avoir guère reçu d'indications des autorités responsables concernant la manière dont les projets devaient répondre directement aux besoins de la région (voir encadré 5). L'évaluation ex post relative à la période 2007‑2013 a également fait état de ce problème, alors bien plus répandu (voir point 19).

Encadré 5

Deux approches possibles pour attirer des projets

Les autorités responsables des programmes sélectionnent la majorité des projets en passant des appels ouverts à propositions de projets invitant les candidats à déposer des demandes de financement. Ces appels doivent tenir compte des axes prioritaires, des objectifs thématiques, des objectifs spécifiques et des priorités d'investissement des programmes. Chaque procédure de sélection doit déboucher sur le choix des projets qui permettent le mieux de répondre aux défis auxquels le programme vise à remédier.

Les idées de projets peuvent être présentées:

dans le cadre d'une approche «ascendante» (appels à propositions génériques), c'est-à-dire par le bénéficiaire potentiel lui-même, qui essaie alors d'adapter la proposition de projet aux exigences de l'appel;

dans le cadre d'une approche «descendante» (appels à propositions ciblés), où les autorités responsables du programme fournissent d'abord des indications sur les attentes en matière de ciblage des projets potentiels.

Pour dix des programmes, les autorités ont évalué les dossiers au moyen d'un système de points en vertu duquel les projets devaient obtenir une note minimale pour avoir une chance d'être sélectionnés. Ce système non seulement contribue à la transparence de la procédure de sélection, mais facilite également les travaux ultérieurs du comité de suivi (qui a pour mission de choisir les projets à cofinancer). Pour les trois autres programmes, il n'existait pas de système de points, et les autorités responsables ont fondé la sélection sur une évaluation qualitative, qui ne permet pas une hiérarchisation claire des projets.

69Pour trois programmes, les autorités responsables ont communiqué une liste des projets, classés en fonction de leurs mérites, au comité de suivi. Pour les dix autres programmes de coopération, par contre, même dans les cas où un système de points avait été utilisé, les dossiers de projets transmis au comité de suivi n'avaient pas été classés par les autorités responsables. L'encadré 6 fournit un exemple de bonne pratique et un autre de pratique non satisfaisante en matière de sélection des projets.

Encadré 6

Procédure de sélection relative à Interreg: exemples de bonne pratique et de pratique non satisfaisante

Les autorités responsables du programme de coopération Tchéquie – Pologne ont appliqué la procédure de sélection suivante, conçue pour permettre de choisir, en toute transparence, les projets répondant le mieux aux défis recensés dans le programme de coopération:

- les régions participantes dressent une liste d'experts dans chaque domaine de soutien couvert par le programme;

- chaque projet est évalué par quatre experts externes (deux de chaque État membre): deux issus des régions où sont basés les partenaires du projet et les deux autres, d'autres régions couvertes par le programme;

- l'évaluation des effets transfrontaliers est assurée par les deux experts externes issus des régions où sont basés les partenaires du projet et par un membre du personnel du secrétariat conjoint;

- l'évaluation de la coopération transfrontalière est effectuée par deux membres du personnel du secrétariat conjoint (un de chaque État membre);

- pour pouvoir être éventuellement éligibles à un cofinancement, les projets doivent obtenir une note globale supérieure ou égale à 70 %, ainsi qu'une note minimale de 70 % dans certains domaines spécifiques;

- le secrétariat conjoint classe les projets en fonction des notes obtenues et les transmet au comité de suivi, qui procède à la sélection proprement dite.

À l'opposé, les autorités responsables du programme Royaume-Uni/Pays de Galles – Irlande ont établi une procédure de sélection mal définie, menée en continu, sans appels à propositions concurrentiels. Elles n'ont pas attribué de notes aux dossiers de projets, mais ont apprécié leur «caractère approprié» selon quelques critères qualitatifs. Les propositions de projets étaient écartées comme «non appropriées» lorsque le candidat avait fourni des réponses incomplètes ou insatisfaisantes au regard d'un grand nombre des exigences en matière de preuve formulées, ce qui attestait d'un niveau de risque inacceptable. Ce système ne permettait donc pas de classer les projets en fonction de leurs mérites et de leur degré de priorité. Il n'existait aucune assurance que les autorités seraient en mesure de sélectionner de façon transparente les meilleurs projets.

Les indicateurs ne rendaient généralement pas compte des effets transfrontaliers, et la quantité limitée de données statistiques régionales disponibles entravait le suivi et l'évaluation

70Afin d'axer davantage les programmes sur les résultats, les autorités étaient tenues de définir, pour chaque axe prioritaire, les résultats attendus relatifs aux objectifs spécifiques, les indicateurs de réalisation et de résultat, ainsi qu'une valeur de référence et une valeur cible pour l'ensemble de la période de programmation42. Le règlement CTE comprend une liste d'indicateurs de réalisation communs que les autorités responsables des programmes peuvent décider d'utiliser43. Les valeurs cibles peuvent être exprimées en termes quantitatifs ou, pour les indicateurs de résultat uniquement, qualitatifs44. Pour pouvoir effectuer un suivi fiable de ces valeurs cibles, les autorités responsables des programmes doivent collecter des données statistiques solides.

71Pour l'ensemble des 23 programmes de coopération, nous avons examiné si les objectifs spécifiques répondant aux besoins recensés dans les régions transfrontalières étaient conformes aux critères SMART (c'est-à-dire s'ils étaient spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et datés).

72Nous nous sommes en outre attachés à déterminer si les indicateurs de réalisation et de résultat définis pour chaque programme étaient:

- pertinents au regard des objectifs spécifiques du programme;

- propres à mesurer l'impact des opérations soutenues;

- susceptibles d'atteindre leurs valeurs cibles pour la fin de la période de programmation. Pour ce faire, nous avons également utilisé les conclusions des derniers rapports annuels de mise en œuvre disponibles.

Nous avons constaté que, de manière générale, les objectifs spécifiques des programmes étaient conformes aux critères SMART. Ils suivaient la logique d'intervention du programme, étaient liés aux axes prioritaires, objectifs thématiques et priorités d'investissement sélectionnés, et jetaient un pont entre la stratégie, d'une part, et les actions et opérations soutenues, d'autre part.

74En outre, d'après nos constatations, les indicateurs de réalisation communs, de même que les indicateurs de réalisation et de résultat spécifiques des programmes, étaient généralement mesurables et, dans tous les cas, une valeur de référence ainsi qu'une valeur cible avaient été établies. L'utilisation des indicateurs de réalisation communs facilite l'agrégation des données relatives aux Fonds ESI.

75Sept autorités responsables de programmes ont mis à profit la possibilité, offerte par la législation, de mesurer certains indicateurs de résultat moyennant une évaluation qualitative, c'est-à-dire une enquête. Nous avons découvert que, dans trois cas, les autorités responsables des programmes avaient envoyé le questionnaire aux bénéficiaires et autres parties prenantes auxquels elles avaient octroyé un financement. Cela peut donner à penser que les résultats ne sont pas recueillis de manière objective, dans la mesure où les bénéficiaires ont peut-être fourni des réponses plus positives qu'ils ne l'auraient fait en l'absence de tout lien de dépendance.

76Dans tous les programmes de coopération examinés, hormis celui relatif au sud de la Baltique, nous avons également relevé des problèmes liés à la pertinence des indicateurs et au caractère réalisable de leurs valeurs cibles. Ces problèmes concernaient aussi bien les indicateurs de réalisation communs que les indicateurs de réalisation et de résultat spécifiques des programmes.

77Pour ce qui est de la pertinence, bon nombre des indicateurs de réalisation communs et des indicateurs spécifiques des programmes étaient impropres à rendre compte des effets transfrontaliers des opérations financées au titre d'Interreg. De plus, nous avons recensé des cas où les indicateurs définis ne mesuraient pas l'effet des opérations soutenues sur l'objectif spécifique, et d'autres dans lesquels l'effet ne pouvait pas être imputé directement et exclusivement à un projet en particulier. Dans de nombreux programmes, par exemple, l'«augmentation du nombre de séjours à l'hôtel dans la région» était utilisée comme indicateur de résultat pour une opération culturelle/touristique, bien que le nombre de séjours à l'hôtel dans une région soit lié à plusieurs facteurs socioéconomiques, et pas uniquement au projet Interreg.

78En ce qui concerne le caractère réalisable des valeurs cibles, nous avons relevé des exemples diamétralement opposés. Dans certains cas, les valeurs cibles n'étaient pas réalistes et, selon toute vraisemblance, ne seront pas atteintes pour la fin de la période de programmation, ce qui indique que les autorités responsables des programmes:

- n'avaient pas lancé suffisamment d'appels à manifestation d'intérêt concernant les objectifs spécifiques pertinents du programme, ou

- n'avaient pas invité les bénéficiaires à solliciter des financements pour des projets répondant aux objectifs du programme (voir encadré 5), ou

- avaient établi une valeur cible inappropriée au départ.

Dans d'autres cas, les valeurs cibles n'étaient pas suffisamment ambitieuses et avaient été atteintes dès les premières années de la période de programmation, ce qui indique que les autorités responsables des programmes avaient conclu des conventions de subvention pour un plus grand nombre de projets que ce qui était nécessaire. Cela montre que les précédents appels à propositions de projets n'ont pas été pris en considération lors du lancement des nouveaux appels à propositions.

79Pour que les valeurs des indicateurs soient pertinentes et fiables, des données régionales sont nécessaires. Pour les 23 programmes de coopération de notre échantillon, nous avons constaté que peu de ces données étaient disponibles. Dans un cas, l'autorité responsable du programme ne disposait d'aucune donnée régionale pour calculer l'effet d'un objectif spécifique. La Commission a confirmé que la disponibilité de statistiques régionales transfrontalières était insuffisante, ce qui était principalement dû aux différences de méthodes et au manque de coordination statistique au niveau transfrontalier.

Les orientations de la Commission ont été améliorées, mais la mise en œuvre des programmes a pâti de l'adoption tardive du cadre juridique

80Nous avons examiné les orientations fournies par la Commission aux autorités responsables des programmes aux fins du recensement de leurs difficultés transfrontalières pour la période 2014‑2020 ainsi que pour la période 2021‑2027. Nous avons également évalué l'ampleur du recours aux mesures liées à la COVID-19 dans la mise en œuvre des programmes de coopération de la période 2014‑2020, de même que le degré de préparation en vue de la période 2021‑2027.

La Commission a apporté davantage d'orientations et de soutien pour la période 2021-2027

81Pour la période 2014‑2020, la Commission a communiqué des orientations sur ce qu'elle considérait comme des priorités en matière de financement à chaque État membre dans un document de prise de position de 2012 consacré à l'élaboration de l'accord de partenariat.

82Dans la quasi-totalité des cas, ces orientations se limitaient à quelques paragraphes de généralités et à des titres sur les domaines de dépenses potentielles pour les régions transfrontalières. Elles comportaient très peu de messages spécifiques relatifs à la coopération transfrontalière susceptibles d'être utilisés pour guider l'élaboration des programmes.

83La période 2021‑2027 est la sixième période de programmation d'Interreg. Nous avons examiné si la Commission avait tiré parti des connaissances acquises au cours des périodes précédentes et pris des mesures concrètes pour aider les États membres à établir et à mettre en œuvre leurs programmes de coopération.

84La Commission a participé plus activement à la préparation de la période 2021‑2027 et a mené une série d'initiatives pour aider les États membres à recenser les difficultés transfrontalières, entre autres:

- l'initiative de réexamen de la politique transfrontalière, qui a consisté à mener de manière intensive, durant deux années, des activités de recherche et de dialogue avec les parties prenantes frontalières ainsi qu'avec les autorités nationales et régionales. Ce réexamen a comporté des études sur les obstacles juridiques et administratifs rencontrés aux frontières des États membres de l'UE;

- la création, au sein de la DG REGIO, du service de «point de contact frontalier», qui aide les États membres à résoudre les problèmes transfrontaliers de nature juridique ou administrative;

- l'établissement, pour chaque frontière, d'un document d'orientation exposant le point de vue de la Commission sur les principaux défis, les opportunités, les scénarios possibles en ce qui concerne la coopération à venir et la nécessité d'une séparation claire avec les autres programmes couvrant les régions frontalières.

Les documents d'orientation relatifs aux frontières, en particulier, se sont avérés particulièrement utiles pour améliorer le ciblage des difficultés transfrontalières: ils décrivent les principales caractéristiques des régions transfrontalières et présentent des options ainsi que des orientations en matière de programmation. Même dans les cas où les autorités responsables des programmes ne souscrivaient pas entièrement à leur contenu, ces documents ont joué un rôle important dans les travaux préparatoires et le lancement de la discussion sur les besoins transfrontaliers.

Les autorités responsables des programmes transfrontaliers ont tiré parti des possibilités de simplification offertes pendant la crise liée à la COVID-19

86Peu après le début de la pandémie de COVID-19, la Commission a présenté des propositions de mesures visant à alléger les exigences juridiques relatives aux Fonds ESI, en particulier pour l'année 2020 (voir point 23, point 24 et figure 5).

87Nous avons examiné le recours qui a été fait à ces mesures dans le cadre des 53 programmes de coopération transfrontalière (voir point 33). Nous avons également examiné les répercussions de la pandémie sur la mise en œuvre des trois programmes de coopération ayant donné lieu à des visites sur place et du programme Roumanie – Bulgarie, pour lequel un examen de ce type était prévu.

88Fin février 2021, 186 programmes de 24 États membres, y compris les programmes Interreg, avaient fait l'objet de 241 modifications liées à la COVID-19, dont 202 nécessitant une adoption par la Commission. Les 39 autres étaient des modifications simplifiées adoptées par les États membres ou, dans le cas d'Interreg, par les autorités responsables des programmes, et notifiées à la Commission. En ce qui concerne les programmes Interreg, 33 autorités responsables ont utilisé des mesures liées à la COVID-19 comportant une modification des programmes. La mesure à laquelle il a le plus été recouru est celle qui autorise à différer la présentation du rapport annuel de mise en œuvre. Le dernier rapport a été transmis en septembre 2020 (au lieu de l'être en mai), c'est-à-dire avec quatre mois de retard. D'après la Commission, le fort taux d'engagement (voir point 17) est la principale raison qui explique que cette mesure ait été la plus utilisée. Par ailleurs, sept autorités responsables de programmes ont procédé à des modifications simplifiées nécessitant seulement une notification à la Commission, mais n'exigeant pas de modification du programme.

89Pour ce qui est de l'impact sur la mise en œuvre, les autorités responsables des trois programmes pour lesquels nous avons effectué des visites sur place ainsi que du programme Roumanie – Bulgarie (pour lequel un examen sur place était prévu) ont déclaré que la crise avait frappé chaque projet d'une façon différente, selon le calendrier et le type d'activités prévues, comme le montre l'exemple de l'encadré 7. De manière générale, les projets tributaires des déplacements ont nécessité des modifications plus substantielles ou l'adoption de dispositions différentes, par exemple le remplacement de réunions sur site par des téléconférences. Cependant, d'après les indications fournies par les autorités responsables de ces quatre programmes, les bénéficiaires ont été contraints d'abandonner ou de suspendre moins de 1 % des projets approuvés.

Encadré 7

L'impact de la COVID-19

Le programme de coopération relatif à la Baltique centrale couvre des régions de Finlande, d'Estonie, de Lettonie et de Suède. D'après son autorité de gestion, au moment où la crise liée à la COVID-19 a débuté:

- pour les projets qui n'étaient qu'au début de leur mise en œuvre, le calendrier et le contenu des actions ont pu être facilement modifiés;

- pour la moitié de ceux qui étaient à mi-parcours, des demandes de report de délai ou de modification de la mise en œuvre des plans de travail ont été déposées;

- pour une majorité des projets qui approchaient de la fin du processus, l'achèvement des activités a comporté des difficultés. Dans la plupart de ces cas, les bénéficiaires ont demandé un report de délai.

Le cadre juridique n'était pas encore approuvé lorsque la période 2021-2027 a commencé

90Enfin, nous avons examiné l'élaboration des documents relatifs à la période 2021‑2027 pour l'ensemble des programmes de coopération de notre échantillon. Nous avons procédé au suivi de la mise en œuvre d'une recommandation de la Cour visant à ce que la Commission établisse en temps utile les propositions législatives en matière de cohésion45 et nous avons effectué une comparaison avec les deux précédentes périodes de programmation, en ce qui concerne la durée nécessaire à l'adoption du cadre juridique.

91À deux exceptions près, les autorités responsables des 23 programmes ont déclaré que les discussions relatives à la prochaine période de programmation n'avaient commencé que peu avant la pause estivale de 2020. D'après les autorités responsables des programmes, l'élaboration de ceux-ci a débuté tardivement à cause de l'insécurité juridique qui prévalait dans l'attente de l'adoption du cadre juridique. Ce retard dans l'adoption du cadre juridique, joint à la nécessité d'achever les travaux relevant d'une période de programmation tout en lançant la suivante46, a empêché un démarrage en douceur de la période de programmation pluriannuelle au niveau des États membres.

92Les propositions de la Commission relatives au nouveau règlement portant dispositions communes, au nouveau règlement FEDER et au nouveau règlement CTE ont été publiées en mai 2018, bien avant le début de la période de programmation, conformément à notre précédente recommandation. Toutefois, les négociations entre le Parlement européen et le Conseil ont duré plus longtemps que prévu. Fin avril 2021, c'est-à-dire quatre mois après le début de la période de programmation 2021‑2027, le paquet législatif relatif à la politique de cohésion, qui comprenait le règlement CTE, n'avait toujours pas été adopté. À titre de comparaison, la base juridique pertinente avait été adoptée respectivement un mois et cinq mois avant le début des périodes de programmation 2014‑2020 et 2007‑2013.

Conclusions et recommandations

93Lors de cet audit, nous avons cherché à déterminer si la Commission et les États membres avaient réellement tenu compte, dans les programmes de coopération relative aux frontières intérieures financés au titre d'Interreg, des défis des régions transfrontalières. Dans l'ensemble, nous avons constaté que les programmes de coopération examinés comportaient des stratégies claires pour répondre aux défis des régions transfrontalières couvertes. Toutefois, en raison de faiblesses dans la mise en œuvre et d'insuffisances dans les informations de suivi, ces programmes n'étaient que peu susceptibles de libérer le potentiel de ces régions. Certaines des recommandations ci-après sont adressées aux autorités responsables des programmes examinés, mais compte tenu de la forte proportion de programmes couverts, nous estimons qu'elles s'appliquent également aux autres autorités responsables de programmes. Les autorités responsables des programmes nous ont fait part de leurs réactions à ces recommandations (voir annexe VI).

94Les programmes de coopération ne permettent pas de remédier à toutes les difficultés transfrontalières à cause de leur budget limité et parce que les mesures contre certaines d'entre elles doivent être prises entre États membres, au niveau national. Nous avons constaté que même lorsque les autorités responsables des programmes avaient analysé les défis, elles ne les avaient pas hiérarchisés afin de concentrer leurs efforts sur ceux que les régions transfrontalières devaient relever en priorité (voir points 36 à 43).

95En ce qui concerne la stratégie, les programmes de coopération étaient dotés d'une logique d'intervention solide, et il existait un lien entre les défis, les axes prioritaires, les objectifs thématiques et spécifiques ainsi que les appels à propositions de projets. Les documents relatifs aux programmes indiquaient la marche à suivre pour coordonner les programmes de coopération avec les autres fonds. Les procédures de sélection décrites dans les documents relatifs aux programmes mettaient en avant le caractère transfrontalier des projets à cofinancer, et tenaient compte de la détermination de partenaires basés dans différents pays/différentes régions à participer activement au projet (voir points 47 à 50).

96Cependant, pour 14 des 23 programmes de coopération compris dans notre échantillon, nous avons observé que, du point de vue des domaines de soutien et des types d'opérations à cofinancer, il n'existait pas de délimitation claire avec les programmes principaux, si bien que les deux sources de financement pouvaient soutenir le même type d'opérations. Le ciblage requis sur les besoins réels risque de pâtir de ce chevauchement entre les domaines éligibles à un financement au titre à la fois d'Interreg et des programmes principaux du FEDER. La nécessité d'augmenter la valeur ajoutée des interventions de l'UE revêt d'autant plus d'importance que, pour la période 2021‑2027, le budget dédié à Interreg sera revu à la baisse et la concentration thématique, réduite par rapport à la période 2014‑2020 (voir points 56 à 59).

97Nous avons par ailleurs décelé des projets dont peu d'éléments attestaient le caractère transfrontalier, car la coopération entre les partenaires s'était limitée à la présentation d'une proposition de projet commune afin d'obtenir un financement pour les interventions (voir point 62).

Recommandation n° 1 – Mieux cibler les programmes de coopération- Les autorités responsables des programmes de coopération examinés devraient:

- veiller à ce que les documents relatifs à ces programmes précisent que, pour les priorités d'investissement qu'ils soutiennent, ceux-ci sont centrés sur des types de projets différents par rapport aux programmes principaux des régions limitrophes;

- coordonner le soutien, lorsque ces programmes couvrent les mêmes domaines de soutien que les programmes principaux des régions limitrophes.

- Dans le droit fil des deux recommandations précédentes, la Commission devrait exiger, lors de l'adoption des programmes de coopération et des programmes principaux, que les projets cofinancés soient complémentaires.

Quand? D'ici à décembre 2022.

98Les autorités responsables de la plupart des programmes n'ont pas classé les projets en fonction de leurs mérites afin de faire en sorte que seules les meilleures propositions à financer soient prises en considération. Il s'agit là d'une omission lourde de conséquences lorsque l'on dispose de peu de fonds. En outre, pour certains programmes de coopération, les propositions de projets ne devaient pas obtenir de note minimale pour être sélectionnées, ce qui permet pourtant de garantir le caractère transfrontalier des propositions et leur contribution à la réponse aux défis à relever en priorité par la région (voir points 66 à 69).

Recommandation n° 2 – Hiérarchiser les projets et leur accorder un soutien en fonction de leurs mérites au moyen d'un système de notationPour que soient sélectionnés les projets qui répondent le mieux aux défis des régions transfrontalières et aux objectifs des programmes de coopération, les autorités responsables de programmes couvertes par l'examen devraient:

- utiliser un système fondé sur les mérites dans le cadre du processus d'évaluation des projets;

- ne proposer de financer que les projets qui ont obtenu une note globale minimale, ainsi qu'un certain nombre de points pour leur caractère transfrontalier.

Quand? D'ici à décembre 2022.

99Les objectifs spécifiques étaient conformes aux critères SMART, et les indicateurs de réalisation et de résultat étaient généralement mesurables. Cependant, ces deux types d'indicateurs présentaient des insuffisances du point de vue de leur pertinence et du caractère réalisable de leurs valeurs cibles: certains indicateurs n'étaient pas adaptés aux finalités de l'objectif spécifique ciblé par le projet et, pour certaines valeurs cibles, un juste milieu entre réalisation et ambition n'avait pas été trouvé. Dans la plupart des cas, les autorités responsables des programmes utilisaient des indicateurs qui ne rendaient pas compte des effets transfrontaliers (voir points 73 à 78).

Recommandation n° 3 – Utiliser des indicateurs qui visent à rendre compte des effets des projets transfrontaliersLors de l'évaluation des programmes de coopération aux fins de leur approbation, la Commission devrait:

- coopérer étroitement avec les autorités responsables des programmes afin d'encourager la sélection des indicateurs communs de réalisation et de résultat pertinents pour les types d'actions à mettre en œuvre dans le cadre des programmes et, dès lors, propres à mesurer les réalisations ainsi que les effets des projets transfrontaliers;

- dans les cas où il n'est pas possible de recourir aux indicateurs communs, faire équipe avec les autorités responsables des programmes afin d'évaluer si les indicateurs de réalisation et de résultat spécifiques permettent de mesurer les réalisations et les effets des projets transfrontaliers en utilisant les orientations disponibles de la Commission.

Quand? D'ici à décembre 2022.

100Dans notre échantillon, les données sur lesquelles reposaient les statistiques régionales utilisées pour mesurer les indicateurs présentaient plusieurs faiblesses. Dans certains cas, les données étaient indisponibles, et dans d'autres, la coordination entre États membres était insuffisante pour permettre aux données de rendre compte avec fiabilité des effets transfrontaliers des opérations soutenues (voir point 79).