Interreg-Zusammenarbeit: Potenzial der grenzübergreifenden Regionen der Europäischen Union noch nicht vollständig ausgeschöpft

Über den Bericht:Durch die grenzübergreifende Zusammenarbeit sollen gemeinsame Herausforderungen bewältigt werden, die gemeinsam von den Mitgliedstaaten in den Grenzregionen ermittelt wurden, und ungenutztes Wachstumspotenzial ausgeschöpft werden. Viele solcher Grenzregionen schneiden im Allgemeinen wirtschaftlich weniger gut ab als andere Regionen innerhalb eines Mitgliedstaats.

Der Hof stellte fest, dass die von ihm untersuchten Kooperationsprogramme über klare Strategien zur Bewältigung der Herausforderungen verfügten, denen sich die betreffenden grenzübergreifenden Regionen gegenübersahen. Allerdings waren die Möglichkeiten der Programme, das Potenzial dieser Regionen zu erschließen, aufgrund von Schwächen bei der Umsetzung und einer unzulänglichen Begleitung begrenzt.

Der Hof unterbreitet den Programmbehörden und der Kommission eine Reihe von Empfehlungen. So empfiehlt er, die Kooperationsprogramme besser auszurichten und Projekte abhängig von ihrer Eignung zu priorisieren und zu unterstützen. Außerdem sollten Indikatoren definiert werden, mit denen die grenzübergreifende Wirkung der Projekte erfasst werden kann.

Sonderbericht des Hofes gemäß Artikel 287 Absatz 4 Unterabsatz 2 AEUV.

Zusammenfassung

IDie grenzübergreifende Zusammenarbeit ist eines der beiden Ziele der Kohäsionspolitik. Sie zielt auf die Bewältigung von gemeinsamen Herausforderungen ab, die gemeinsam von den Mitgliedstaaten in den Grenzregionen ermittelt wurden, sowie darauf, deren ungenutztes Wachstumspotenzial auszuschöpfen. Viele solcher Grenzregionen schneiden im Allgemeinen wirtschaftlich weniger gut ab als andere Regionen innerhalb eines Mitgliedstaats.

IIMit den Interreg-Programmen sollen grenzüberschreitende Herausforderungen bewältigt werden. Der Programmplanungszeitraum 2014-2020 war der fünfte und hatte eine Mittelausstattung von 10,1 Milliarden Euro. Mit einer Mittelzuweisung von 6,3 Milliarden Euro entfiel ein wesentlicher Teil davon auf die Binnengrenzen. Damit wurden rund 24 000 Projekte im Rahmen von 53 Kooperationsprogrammen finanziert, die sich auf 59 % des Gebiets und 48 % der Bevölkerung der EU bezogen.

IIIIm Zuge dieser Prüfung beurteilte der Hof, ob Kommission und Mitgliedstaaten den Herausforderungen, mit denen die grenzübergreifenden Regionen konfrontiert sind, in den durch Interreg finanzierten Programmen für die grenzübergreifende Zusammenarbeit an den Binnengrenzen in wirksamer Weise Rechnung getragen haben. Die Veröffentlichung dieses Berichts wird für die Umsetzung im Zeitraum 2021-2027 hilfreich sein. Auch kann der Bericht einen Beitrag zu den laufenden Diskussionen der beiden gesetzgebenden Organe über einen möglichen Mechanismus für den Umgang mit rechtlichen und administrativen Hindernissen in grenzübergreifenden Regionen leisten.

IVDer Hof stellte fest, dass, abgesehen von einem Programm, in allen untersuchten Kooperationsprogrammen die Bedürfnisse der betroffenen Regionen analysiert wurden. Angesichts der diesen Programmen zugewiesenen Finanzmittel konnten grenzüberschreitende Herausforderungen jedoch nur in Teilen angegangen werden. Aufgrund des Mangels an Ressourcen müssen die Mittel dorthin gelenkt werden, wo sie voraussichtlich den größten Mehrwert schaffen.

VMit einigen wenigen Ausnahmen bestanden bei den vom Hof untersuchten Programmen eindeutige Zusammenhänge zwischen den vorgeschlagenen Zielen, den geplanten Inputs und Tätigkeiten sowie den angestrebten Ergebnissen und Auswirkungen. Kooperationsprogramme unterscheiden sich von den allgemeinen Programmen der EU dadurch, dass sie grenzübergreifender Natur sein müssen und mehrere transnationale Partner daran teilnehmen. Da jedoch häufig keine klare Abgrenzung zwischen Kooperationsprogrammen und allgemeinen Programmen bestand, konnte mit Kooperationsprogrammen dieselbe Art von Vorhaben wie mit allgemeinen Programmen finanziert werden.

VIAußerdem stellte der Hof einige Schwächen bei der Umsetzung der Programme und ihrer Begleitung fest:

- Bei der Hälfte der vom Hof untersuchten Projekte beschränkte sich die Zusammenarbeit zwischen den Partnern auf die Einreichung eines gemeinsamen Projektvorschlags, um die Finanzierung von Maßnahmen sicherzustellen. Diesen Projekten fehlte eine gemeinsame Identität als grenzübergreifendes Projekt.

- Die Verfahren zur Projektauswahl führten nicht immer zur Auswahl der besten Projekte.

- Mit den verwendeten Indikatoren wurde die grenzübergreifende Wirkung in der Regel nicht erfasst, sodass die Erreichung der Ziele im Rahmen der Programmumsetzung nur schwer überwacht werden konnte.

- Einschränkungen in Bezug auf statistische Daten beeinträchtigten die Bewertung der kofinanzierten Projekte.

Die Programmbehörden bemühten sich, die Auswirkungen der COVID-19-Krise auf Projekte zu begrenzen, indem sie die Frist für ihren Abschluss verlängerten. Die Behörden nutzten außerdem die von der EU zur Abmilderung der Auswirkungen von COVID-19 angebotenen Flexibilitäts- und Vereinfachungsmaßnahmen, insbesondere die Möglichkeit zur späteren Vorlage wichtiger Dokumente.

VIIISchließlich verhinderte die verzögerte Annahme der Rechtsgrundlage für 2021-2027 sowie die Notwendigkeit, die Arbeiten für den Programmplanungszeitraum 2014-2020 abzuschließen, den reibungslosen Beginn des neuen Programmplanungszeitraums auf Ebene der Mitgliedstaaten.

IXAuf der Grundlage der Ergebnisse seiner Prüfung empfiehlt der Hof,

- die Kooperationsprogramme besser auszurichten, damit die Projekte jene der allgemeinen Programme ergänzen;

- Projekte entsprechend ihrer Eignung zu priorisieren und zu fördern;

- Indikatoren zu verwenden, die darauf abzielen, die grenzübergreifende Wirkung zu erfassen.

Einleitung

Herausforderungen für grenzübergreifende Regionen in der EU

01Gemäß dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union setzt sich die EU zum Ziel, die Unterschiede im Wohlstand und im Entwicklungsstand ihrer Regionen, unter anderem insbesondere auch ihrer grenzübergreifenden Regionen, zu verringern1. In diesem Zusammenhang unterstützt die Union Programme der Europäischen territorialen Zusammenarbeit (ETZ), bekannt unter der Bezeichnung „Interreg-Programme“, im Rahmen ihrer Kohäsionspolitik, indem sie Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) bereitstellt. Seit 30 Jahren werden mit Interreg gemeinsame Maßnahmen von Mitgliedstaaten oder von Mitgliedstaaten und Ländern außerhalb der EU unterstützt.

02Das übergeordnete Ziel von Interreg besteht darin, zur Förderung einer harmonischen Entwicklung des Unionsgebietes2 beizutragen, um die Zusammenarbeit zu stärken, Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen und gleichzeitig die Solidarität unter den Bürgern verschiedener Nationen durch die gemeinsame Bewältigung von Herausforderungen zu fördern. Interreg stellt – neben „Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“ – eines der beiden Ziele der Kohäsionspolitik dar und kann „die gemeinsame Nutzung von Einrichtungen und Humanressourcen und alle Arten von grenzüberschreitenden Infrastrukturen in allen Regionen unterstützen“3.

03Die grenzübergreifende Zusammenarbeit zielt auf die Bewältigung von gemeinsamen Herausforderungen ab, die gemeinsam in den Grenzregionen ermittelt wurden, sowie darauf, das ungenutzte Wachstumspotenzial auszuschöpfen. Dabei sind vor allem folgende Aspekte von Bedeutung: schlechte Anbindung, besonders im Zusammenhang mit dem Anschluss an Informations- und Kommunikationstechnologien und Verkehrsinfrastrukturen, eine rückläufige Entwicklung lokaler Industriezweige, ungünstige Rahmenbedingungen für Unternehmen, fehlende Netze zwischen lokalen und regionalen Verwaltungen, Forschungs- und Innovationsdefizite, Umweltverschmutzung, Risikoprävention und eine negative Einstellung zu Bürgern der Nachbarländer4.

04In Abbildung 1 sind die wichtigsten Elemente in Bezug auf die Herausforderungen der grenzübergreifenden Regionen in der EU sowie deren geschätzte Auswirkungen zusammengefasst. Würden 20 % der derzeit bestehenden Hindernisse für die grenzübergreifende Zusammenarbeit beseitigt, so würde das BNP dieser Regionen um 2 % steigen und würden mehr als 1 Million zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen5.

Abbildung 1

Herausforderungen für grenzübergreifende Regionen in der EU und ihre geschätzten Auswirkungen

Quelle: Europäischer Rechnungshof unter Verwendung von Daten aus mehreren von der Kommission in Auftrag gegebenen Studien6.

Interreg A: der größte Interreg-Bereich

05Der Programmplanungszeitraum 2014-2020 war der fünfte seit der Gründung von Interreg. Die Mittelausstattung von Interreg belief sich in diesem Zeitraum auf 10,1 Milliarden Euro, was rund 2,75 % der gesamten Mittelausstattung der Kohäsionspolitik entspricht7. In diesem Zeitraum umfasste Interreg drei Bereiche der Zusammenarbeit8 (siehe Kasten 1).

Kasten 1

Die drei Bereiche der Zusammenarbeit von Interreg V im Zeitraum 2014-2020

Grenzübergreifende Zusammenarbeit (Interreg V-A): Programme zwischen angrenzenden Regionen (eine Liste der Programme für Binnengrenzen findet sich in Anhang I). Viele Programme sind bilateraler Natur, an einigen sind jedoch bis zu fünf Mitgliedstaaten beteiligt. An den ausgewählten Vorhaben sollten Begünstigte aus mindestens zwei Teilnehmerländern beteiligt sein, von denen mindestens einer aus einem Mitgliedstaat stammt9. Förderfähige Gebiete befinden sich hinsichtlich ihrer Bevölkerung auf NUTS-3-Ebene10 und können auch NUTS-3-Regionen in Norwegen, der Schweiz, Liechtenstein, Andorra, Monaco und San Marino umfassen11.

Transnationale Zusammenarbeit (Interreg V-B): Programme, die umfassendere Bereiche der Zusammenarbeit abdecken (siehe Anhang II) und deren Schwerpunkt auf transnationalen Angelegenheiten wie Hochwassermanagement, Verkehrs- und Kommunikationskorridoren, Auslandsgeschäften, Forschungsbeziehungen und Stadtentwicklung liegt. Förderfähige Gebiete entsprechen NUTS-2-Regionen.

Interregionale Zusammenarbeit (Interreg V-C): Vier Programme für den Austausch zwischen allen Mitgliedstaaten in den Bereichen Raumordnung (ESPON), integrierte Stadtentwicklung (URBACT), Nutzung der Ergebnisse von Tätigkeiten im Rahmen der Kohäsionspolitik (Interreg Europe) und technische Unterstützung für alle Interreg-Programme (INTERACT).

Abbildung 2 zeigt die Entwicklung von Interreg von 1989 bis 2020 in Bezug auf die Finanzausstattung und die beteiligten Mitgliedstaaten, wobei der Zeitraum 2014-2020 detaillierter dargestellt ist. Interreg V-A stellt mit 88 Kooperationsprogrammen und einer Mittelausstattung von fast 7,4 Milliarden Euro, die 73 % der gesamten Mittelausstattung von Interreg ausmacht, den größten Bereich dar. Das Hauptelement von Interreg V-A bildet mit 53 Kooperationsprogrammen und einer Mittelausstattung von 6,3 Milliarden Euro die grenzübergreifende Zusammenarbeit an den Binnengrenzen, von der Gebiete in äußerster Randlage ausgenommen sind.

Abbildung 2

Entwicklung von Interreg von 1989 bis 2020 und Mittelausstattung im Zeitraum 2014-2020

Quelle: Europäischer Rechnungshof.

Für den Zeitraum 2021-2027 beträgt die gesamte Mittelausstattung von Interreg nur noch 8 Milliarden Euro, da sich sowohl die Gesamtmittel für die Kohäsionspolitik als auch der dem Programm Interreg zugewiesene Anteil (von 2,75 % auf 2,4 %) verringert haben12. Für diesen Zeitraum wird es einen zusätzlichen vierten Bereich für Regionen in äußerster Randlage geben13. Interreg VI-A für die grenzübergreifende Zusammenarbeit wird weiterhin den größten Teil der Interreg-Mittel ausmachen, der sich für diesen Zeitraum auf 5,8 Milliarden Euro beläuft14.

08Für eine Kofinanzierung im Rahmen von Interreg A kommen Binnengrenzregionen in Betracht, bei denen es sich um NUTS-3-Regionen an den Landbinnengrenzen und an bestimmten Landaußengrenzen15 der EU und um Regionen an den Seegrenzen, die höchstens 150 Kilometer voneinander entfernt sein dürfen, handelt16. Die Mitgliedstaaten haben ein Mitspracherecht bei der Entscheidung der Kommission über förderfähige Regionen17. Für alle Regionen erfolgt die Unterstützung über Interreg zusätzlich zu den allgemeinen nationalen oder regionalen EFRE-Programmen.

09In Abbildung 3 ist dargestellt, wie die Anzahl der förderfähigen Regionen im Rahmen von Interreg A allmählich gestiegen ist. Dieser Anstieg ergibt sich hauptsächlich aus der Erweiterung der EU und der seit dem Zeitraum 2007-2013 bestehenden Möglichkeit für Mitgliedstaaten, einen Teil ihrer Interreg-Mittel Regionen zuzuweisen, die nicht von den Kooperationsprogrammen erfasst werden. Anfänglich bezog sich diese Möglichkeit auf angrenzende Regionen18 und später auf alle Regionen19. Für den Zeitraum 2014-2020 entspricht das im Rahmen von Interreg V-A förderfähige Gebiet 66 % des EU-Gebiets. Dort leben 51 % der Bevölkerung. Auf die Regionen an den Binnengrenzen allein entfallen 59 % des EU-Gebiets bzw. 48 % der Bevölkerung.

10Laut der Kommission beherbergen Interreg-V-A-Regionen beinahe 2 Millionen Grenzgängerinnen und Grenzgänger, von denen 1,3 Millionen die Grenze zu Arbeitszwecken und der Rest zu Studienzwecken passieren. Beispielsweise arbeiten 450 000 in Frankreich wohnhafte Personen in einem Nachbarland; die entsprechenden Zahlen für Deutschland und Polen belaufen sich auf 270 000 bzw. 140 000. Viele Grenzregionen schneiden im Allgemeinen wirtschaftlich weniger gut ab als andere Regionen innerhalb eines Mitgliedstaats. Der Zugang zu öffentlichen Diensten wie Krankenhäusern und Universitäten und das Lavieren zwischen verschiedenen Verwaltungs- und Rechtssystemen sind oft komplex und kostspielig20.

Abbildung 3

Die Entwicklung von Interreg A für Regionen an den Binnen- und Außengrenzen von 1989 bis 2020

Quelle: Europäische Kommission, GD REGIO.

Interreg-Governance und Finanzierungsbereiche von Interreg V-A für Binnengrenzen im Zeitraum 2014-2020

11Ähnlich wie die allgemeinen EFRE-Programme werden Kooperationsprogramme im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung durchgeführt. In diesem Zusammenhang besteht die Aufgabe der Kommission darin, die von den Mitgliedstaaten erstellten Programme zu genehmigen und ihre Durchführung zu erleichtern sowie die Programme zu begleiten und zu bewerten.

12Für jedes Kooperationsprogramm wird eine Verwaltungs-, eine Bescheinigungs- und eine Prüfbehörde bestimmt. Speziell für Interreg wurde ein gemeinsames Sekretariat21 eingerichtet, das als Informationszentrum dient, potenzielle Begünstigte bei der Antragstellung unterstützt und Projektanträge bewertet. Die Verwaltungsbehörde und das gemeinsame Sekretariat stellen die wichtigsten Programmbehörden der Kooperationsprogramme dar. Schließlich wählt der Begleitausschuss des Programms die Vorhaben aus, die für eine Kofinanzierung in Betracht kommen.

13Der Programmplanungsprozess für die Kooperationsprogramme orientiert sich in hohem Maße an den für die allgemeinen Programme bestehenden Regelungen. Die Rechtsvorschriften enthalten detaillierte Anforderungen an den Programminhalt. Dies soll eine kohärente Interventionslogik fördern, d. h. eindeutige Zusammenhänge zwischen den vorgeschlagenen Zielen, den geplanten Inputs und Tätigkeiten sowie den angestrebten Ergebnissen und Auswirkungen. Letztendlich wird ein wirksamer und effizienter Einsatz der Mittel angestrebt22:

- Die Programmplanung sollte auf 11 definierte thematische Ziele23 ausgerichtet sein, und mindestens 80 % der Mittel sollten auf höchstens vier thematische Ziele konzentriert werden24.

- Eine Prioritätsachse sollte vorzugsweise einem thematischen Ziel entsprechen; Investitionsprioritäten und spezifische Ziele sollten innerhalb jeder Prioritätsachse definiert sein25.

- Die Auswahl der thematischen Ziele, Investitionsprioritäten und Mittelzuweisungen ist auf der Grundlage einer Analyse der regionalen und nationalen Erfordernisse zu begründen26.

Im Frühjahr legen die Verwaltungsbehörden der Kommission jährliche Durchführungsberichte für jedes Kooperationsprogramm vor27. Diese Berichte enthalten Daten zur Entwicklung der gemeinsamen Outputindikatoren28, zu den programmspezifischen Output- und Ergebnisindikatoren und zu Etappenzielen sowie Finanzdaten.

15Abbildung 4 und Anhang III geben Aufschluss über die Verteilung der Mittel zwischen den thematischen Zielen, die im Rahmen von Interreg-V-A für Binnengrenzen im Zeitraum 2014-2020 gefördert wurden. Den Zielen in Bezug auf „Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Förderung der Ressourceneffizienz“ und „Stärkung von Forschung, technischer Entwicklung und Innovation“ wurden bis Ende 2020 die meisten Mittel zugewiesen.

Abbildung 4

Thematische Ziele (TZ) von Interreg V-A für Binnengrenzen

Quelle: Offene Datenplattform der ESI-Fonds, Zuweisungen bis Ende 2020.

Wie in Anhang IV dargestellt, erhielten – abgesehen von der technischen Hilfe – Projekte aus den folgenden Bereichen die meisten Mittel: Kultur und Kulturerbe, Anpassung an den Klimawandel, institutionelle Kapazitäten, Technologietransfer an KMU, Verbesserung von Straßen, Artenvielfalt und Naturschutz, Tourismus in Naturgebieten, Gesundheitsversorgung und soziale Dienste sowie Forschung und Innovation in öffentlichen Einrichtungen.

17Bis Ende Dezember 2020 hatten die Programmbehörden der Kooperationsprogramme 102 % der für den Zeitraum 2014-2020 verfügbaren Mittel gebunden, während dieser Anteil bei den aus dem EFRE unterstützten allgemeinen Programmen bei 110 % lag. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Behörden rund 24 000 Projekte für die Kofinanzierung ausgewählt. Die Programmbehörden können über das zugewiesene Programmbudget hinaus Mittel binden, um sicherzustellen, dass bis zum Ende des Programmplanungszeitraums alle verfügbaren Mittel verwendet werden.

Vorbereitung für den Zeitraum 2021-2027

18Während des Programmplanungszeitraums 2007-2013 wurden über Interreg 5,6 Milliarden Euro bereitgestellt. Gemäß der Ex-post-Bewertung29 entsprachen die im Rahmen der Projekte erbrachten Outputs und Ergebnisse den spezifischen Interreg-Zielen und waren auf die Hauptprioritäten der Lissabon-Strategie ausgerichtet.

19Bei der Bewertung wurden im Wesentlichen die folgenden Schwächen festgestellt:

- Die Programme waren sehr breit angelegt. Sie zielten letztlich in erster Linie auf die Schaffung einer Zusammenarbeit und den Aufbau von Verbindungen ab und dienten nicht als Mittel zur Förderung einer umfassenderen wirtschaftlichen Integration.

- Bei den meisten Programmen wurde bei der Entscheidung, welche Projekte unterstützt werden sollten, ein Bottom-up-Ansatz angewandt. Dadurch war es schwierig, eine kohärente Strategie zu verfolgen, um die Entwicklung sowie die sozioökonomische und territoriale Integration der betreffenden Regionen zu fördern, auch wenn die meisten Einzelprojekte einen Beitrag leisteten.

- Die Koordinierung zwischen Interreg und den allgemeinen Programmen war sehr begrenzt.

Mit Blick auf die Ausarbeitung der Partnerschaftsvereinbarungen und Programme für den Zeitraum 2014-2020 wurden von der Kommission für jeden Mitgliedstaat Positionspapiere erstellt, in denen die wichtigsten Prioritäten für die europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds) dargelegt wurden und die einen kurzen Abschnitt zur territorialen Zusammenarbeit enthielten.

21Für den Zeitraum 2021-2027 legte die Kommission Orientierungspapiere zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit (sogenannte Border Orientation Papers) vor, um die Mitgliedstaaten bei der Erstellung von Kooperationsprogrammen zu unterstützen. Dabei handelt es sich um ausführliche Abhandlungen, die sich speziell auf grenzübergreifende Regionen beziehen.

22Schließlich wird durch die Rechtsvorschriften30 für den Zeitraum 2021-2027 Folgendes festgelegt:

- Für Landbinnengrenzen sollten die Programmbehörden vier der sieben politischen Zielen (fünf der Dachverordnung und zwei der ETZ-Verordnung) höchstens 60 % der Mittel zuweisen. Zwei davon sollten der Verwirklichung eines grüneren und kohlenstoffarmen Europas sowie eines sozialeren Europas dienen.

- Für Seegrenzen werden diese 60 % drei politischen Zielen zugewiesen, wobei das Ziel eines grüneren, kohlenstoffarmen Europas verpflichtend aufzunehmen ist.

- Bis zu 20 % können dem Interreg-spezifischen Ziel „Bessere Governance in Bezug auf die Zusammenarbeit“ und bis zu 5 % dem Ziel „Mehr Sicherheit in Europa“ zugewiesen werden.

COVID-19-Maßnahmen für die ESI-Fonds

23Die COVID-19-Pandemie hat sich erheblich auf die grenzübergreifenden Regionen der Mitgliedstaaten ausgewirkt und die sozioökonomischen Strukturen an den und innerhalb der EU-Grenzen unter Druck gesetzt. Die im Rahmen der Investitionsinitiative zur Bewältigung der Coronavirus-Krise31 (CRII) und der Investitionsinitiative Plus zur Bewältigung der Coronavirus-Krise32 (CRII+) ergriffenen Maßnahmen, die beim Einsatz der ESI-Fonds Flexibilität ermöglichen sollten, um die Auswirkungen der Pandemie abzumildern, sind auch auf die Kooperationsprogramme anwendbar.

24Abbildung 5 sind die wichtigsten dieser Maßnahmen zu entnehmen, die alle eine Abänderung der Programme erforderlich machen. Mit Ausnahme einer Maßnahme – der Möglichkeit, für das Jahr 2020 Mittel zwischen Regionenkategorien zu übertragen – sind alle für die Kooperationsprogramme relevant. Die Programmbehörden können mehr als eine dieser Maßnahmen nutzen.

Abbildung 5

Die bedeutendsten COVID-19-Maßnahmen für die ESI-Fonds

Quelle: Europäischer Rechnungshof, auf der Grundlage von Artikel 2 der CRII+-Verordnung und Artikel 2 der CRII-Verordnung.

Prüfungsumfang und Prüfungsansatz

25Der Schwerpunkt der Prüfung des Hofes lag auf der Frage, ob Kommission und Mitgliedstaaten den Herausforderungen, mit denen die grenzübergreifenden Regionen konfrontiert sind, in den Interreg-V-A-Programmen für die grenzübergreifende Zusammenarbeit an den Binnengrenzen in wirksamer Weise Rechnung getragen haben (siehe Anhang I). Zu diesem Zweck untersuchte der Hof, ob

- die Programmbehörden grenzübergreifende Herausforderungen im Hinblick auf ihre Bedeutung analysiert und priorisiert hatten, um die Kooperationsprogramme verstärkt auf die Bereiche auszurichten, in denen sie angesichts der Knappheit der verfügbaren Mittel die größte Wirkung hätten;

- die Kooperationsprogramme unter Zugrundelegung einer kohärenten Interventionslogik und im Zusammenwirken mit den allgemeinen Programmen angrenzender Regionen gestaltet wurden und ob im Rahmen dieser Interventionslogik ein Bewertungssystem vorgesehen war, mit dem die grenzübergreifende Wirkung gemessen werde konnte;

- die Leitlinien der Kommission die grenzübergreifenden Regionen bei der Ermittlung ihrer Herausforderungen unterstützten, einen Beitrag und Hilfe insbesondere im Hinblick auf die Abmilderung der Auswirkungen der COVID-19-Krise leisteten und für einen reibungslosen Beginn des neuen Programmplanungszeitraums 2021-2027 sorgten.

Die Feststellungen und Schlussfolgerungen des Hofes beziehen sich auf Interreg-V-A-Programme für die grenzübergreifende Zusammenarbeit an den Binnengrenzen im Programmplanungszeitraum 2014-2020. Der Hof geht davon aus, dass seine Empfehlungen für die Vorbereitung und Umsetzung im Zeitraum 2021-2027 hilfreich sein werden. Auch kann der Bericht des Hofes einen Beitrag zu den laufenden Beratungen der beiden gesetzgebenden Organe über einen möglichen Mechanismus zur Überwindung rechtlicher und administrativer Hindernisse in grenzübergreifenden Regionen leisten33.

27Auf EU-Ebene untersuchte der Hof die Arbeit der Generaldirektion Regionalpolitik und Stadtentwicklung (GD REGIO).

28Der Ansatz des Hofes führte zu einer hohen Abdeckung der Kooperationsprogramme. Auf Ebene der Mitgliedstaaten untersuchte der Hof 23 Kooperationsprogramme (aufgeführt in Anhang V). Alle 28 Mitgliedstaaten waren an mindestens einem dieser Programme beteiligt. Auf diese 23 Programme entfallen 43 % der EU-Mittel, die für Interreg V-A für Binnengrenzen bereitgestellt wurden, und 27 % des Gesamtbudgets für den Interreg-Zeitraum 2014-2020.

29Für die 23 Kooperationsprogramme führte der Hof zehn einfache Aktenprüfungen, zehn erweiterte Aktenprüfungen und drei Vor-Ort-Besuche durch. Einzelheiten, auch bezüglich der Unterschiede zwischen diesen Arten von Prüfungen, sind Anhang V zu entnehmen.

30Zusätzlich wählte der Hof für alle 23 Kooperationsprogramme jeweils zwei allgemeine Programme angrenzender Regionen aus, die ebenfalls in Anhang V aufgeführt sind, um einen Vergleich mit deren Schwerpunktsetzung durchzuführen und den Umfang der Synergien in Bezug auf die Bewältigung grenzübergreifender Herausforderungen zu bewerten. Die wichtigsten Kriterien für die Auswahl der zwei Programme waren die Bevölkerungszahl, die Höhe der finanziellen Unterstützung, die Größe des betreffenden Gebiets und insbesondere der Umfang der gemeinsamen Investitionsprioritäten. Insgesamt untersuchte der Hof 39 allgemeine Programme, da in sieben Fällen mehr als einmal auf dasselbe allgemeine Programm zurückgegriffen wurde.

31Für die vor Ort untersuchten Kooperationsprogramme besuchte der Hof 12 von der EU unterstützte Projekte. Diese Projekte wurden aufgrund ihrer Wesentlichkeit und der Vielfalt der kofinanzierten Maßnahmen ausgewählt. Für das Kooperationsprogramm Rumänien – Bulgarien untersuchte der Hof zudem vier weitere Projekte mittels Aktenprüfungen. Ursprünglich beabsichtigte der Hof für dieses Programm einen Besuch vor Ort, Reisebeschränkungen aufgrund von COVID-19 machten dies jedoch unmöglich. Aus diesem Grund konnte der Hof die Ergebnisse der Projekte nicht selbst vor Ort überprüfen.

32Im Rahmen der 16 vom Hof untersuchten Projekte wurden Maßnahmen in den folgenden Förderbereichen umgesetzt: Kulturerbe, Tourismus, KMU und Unternehmertum, Arbeitsmarkt und Beschäftigung, Risikomanagement und Zusammenarbeit zwischen Notfalldiensten, allgemeine und berufliche Bildung, institutionelle Zusammenarbeit, Gesundheit und soziale Inklusion und multimodaler Verkehr.

33Schließlich untersuchte der Hof bei allen 53 Programmen für die grenzübergreifende Zusammenarbeit an den Binnengrenzen, in welchem Umfang die Programmbehörden von den im Rahmen der Initiativen CRII und CRII+ bestehenden Flexibilisierungs- und Vereinfachungsmöglichkeiten Gebrauch machten. Bei den drei vor Ort untersuchten Kooperationsprogrammen sowie beim Programm Rumänien – Bulgarien, das der Hof vor Ort prüfen wollte, bewertete der Hof die Auswirkungen der COVID-19-Krise auf die Projektumsetzung.

Bemerkungen

Die grenzübergreifenden Programme stützten sich auf umfassende Analysen, jedoch konnten nicht alle Herausforderungen angegangen werden

34Der Hof überprüfte die Programmplanungsdokumente von 23 Kooperationsprogrammen, um zu beurteilen, ob die strategische Planung für den Programmplanungszeitraum 2014-2020 auf einer Analyse der grenzübergreifenden Herausforderungen in den betreffenden Regionen beruhte. Außerdem untersuchte der Hof, inwiefern die Herausforderungen angesichts der knappen finanziellen Mittel im Rahmen der Kooperationsprogramme angegangen werden konnten.

Alle 23 untersuchten Kooperationsprogramme umfassten eine Analyse der Herausforderungen der grenzübergreifenden Regionen

35Ein Kooperationsprogramm sollte auf einer Analyse der innerhalb des Programmgebiets als Ganzes bestehenden Bedürfnisse beruhen34. Daher sind die inhaltlichen Anforderungen der Programme an die spezifischen Bedürfnisse grenzübergreifender Regionen anzupassen35.

36In allen vom Hof untersuchten Kooperationsprogrammen wurden die Bedürfnisse der Regionen entweder basierend auf einer Analyse der Stärken (strengths), Schwächen (weaknesses), Chancen (opportunities) und Risiken (threats) (SWOT-Analyse) oder der sozialen und ökonomischen Merkmale (sozioökonomische Analyse) der grenzübergreifenden Regionen dargelegt. Im Falle des Kooperationsprogramms Schweden – Finnland – Norwegen war die SWOT-Analyse nicht umfassend genug, um daraus strategische Entscheidungen abzuleiten: Die Risiken wurden nicht in vollem Umfang analysiert, die Stärken wurden mit Chancen vermischt, einige Herausforderungen wurden ohne jegliche Hintergrundinformationen angeführt, und es wurden Daten verwendet, die mehr als 10 Jahre alt waren.

37In Abbildung 6 sind die wichtigsten Herausforderungen, die in den Kooperationsprogrammen hervorgehoben wurden, in sieben Kategorien zusammengefasst. Die meisten dieser Herausforderungen sind auch Gegenstand der allgemeinen Programme, die dieselben geografischen Gebiete abdecken. Die Schwächen, die die Verwaltungszusammenarbeit und die Sprachbarrieren betreffen, sind speziell grenzbezogen.

Abbildung 6

Die wichtigsten Herausforderungen in grenzübergreifenden Regionen

Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage der 23 in Anhang V aufgeführten Kooperationsprogramme..

Die Herausforderungen können nicht allein durch die Kooperationsprogramme angegangen werden, daher ist eine Priorisierung erforderlich

38In der Praxis konnten grenzübergreifende Herausforderungen aufgrund der diesen Programmen zugewiesenen Finanzmittel nur in Teilen angegangen werden. Die Mittelausstattung der 53 Programme für die grenzübergreifende Zusammenarbeit an den Binnengrenzen belief sich im Durchschnitt auf 162 Millionen Euro. Sie betrug zwischen 19 Millionen Euro für das Programm Slowenien – Ungarn und 485 Millionen Euro für das Programm Spanien – Portugal (POCTEP) (siehe Anhang I). Die Bewältigung zahlreicher grenzübergreifender Herausforderungen erfordert jedoch beträchtliche Finanzmittel. Beispielsweise haben große Schienen- oder Straßeninfrastrukturprojekte, die den Verkehr, den Handel und die Fortbewegung der Bürger erleichtern, üblicherweise ein Volumen von mehreren Milliarden Euro.

39Demgegenüber sind allgemeine Programme üblicherweise mit wesentlich größeren Budgets ausgestattet. In den 39 vom Hof untersuchten allgemeinen Programmen bewegte sich die Mittelausstattung der regionalen Programme zwischen 231 Millionen Euro und 7 Milliarden Euro, wobei der Durchschnitt bei 2 Milliarden Euro lag. Die durchschnittliche Mittelausstattung der nationalen Programme war mehr als doppelt so hoch und reichte von 700 Millionen Euro bis knapp 9 Milliarden Euro (siehe Anhang V).

40Der Hof ermittelte Fälle, in denen die Programmbehörden einer Prioritätsachse oder einer Investitionspriorität nur einen kleinen Betrag zuwiesen, was dazu führte, dass mit den Mitteln nur eine begrenzte Wirkung auf die grenzübergreifende Region erzielt werden konnte. Beispielsweise wiesen die Programmbehörden des Kooperationsprogramms Estland – Lettland der Prioritätsachse „Arbeitsmarktintegration und Verbesserung des Zugangs zu Arbeitsplätzen jenseits der Grenze“ weniger als 1 Million Euro zu. Es ist unklar, ob mit solchen vergleichsweise kleinen Förderbeträgen eine wesentliche Wirkung erzielt werden kann.

41In Abbildung 7 ist dargestellt, welche Unterschiede bei den Mittelzuweisungen zwischen den 23 Kooperationsprogrammen und den allgemeinen Programmen, die sich auf die angrenzenden Regionen beziehen und vom Hof untersucht wurden, bestehen.

Abbildung 7

Vergleich der Mittelausstattung der Kooperationsprogramme mit jener der allgemeinen Programme, die sich auf die angrenzenden Regionen beziehen und vom Hof untersucht wurden

Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage der in Anhang V aufgeführten Kooperationsprogramme und allgemeinen Programme.

Aufgrund des Mangels an finanziellen Ressourcen müssen die Mittel dorthin gelenkt werden, wo sie voraussichtlich den größten Mehrwert schaffen. Der Hof stellte jedoch fest, dass die meisten Programmbehörden die ermittelten Bedürfnisse nicht priorisierten und deshalb Gefahr liefen, nicht jene Investitionsprioritäten auszuwählen, mit denen wahrscheinlich die größte Wirkung erzielt werden konnte.

43Die Untersuchung des Hofes ergab, dass viele wichtige Herausforderungen, vor denen grenzübergreifende Regionen stehen, von den Programmbehörden nicht bewältigt werden konnten, da sie Entscheidungen auf nationaler Ebene und in der Folge den Erlass nationaler Rechtsvorschriften erforderten. Beispielsweise erfordert die Zusammenarbeit zwischen nationalen Behörden in Gesundheits- oder Sicherheitsangelegenheiten bilaterale oder trilaterale Abkommen zwischen Mitgliedstaaten, wie durch das Beispiel in Kasten 2 illustriert wird.

Kasten 2

Die Herausforderungen der Großregion im Bereich der Gesundheitsversorgung

Das Kooperationsprogramm der Großregion umfasst fünf Regionen in drei EU-Mitgliedstaaten (Frankreich, Belgien und Deutschland) sowie das Land Luxemburg. Es handelt sich um ein dicht besiedeltes Gebiet von 65 401 km2 mit 11,4 Millionen Einwohnern.

Bei der für die Ausarbeitung des Programms 2014-2020 durchgeführten SWOT-Analyse wurde festgestellt, dass eine der Herausforderungen für die Region in der mangelnden Bereitschaft zum Austausch von Informationen und entsprechenden regulatorischen Schwierigkeiten besteht, insbesondere im Gesundheitsbereich. Aufgrund der Unterschiede zwischen den vier Gesundheitssystemen ist der Zugang zu Gesundheitsdiensten jenseits der Grenze erschwert, was in Notsituationen, wenn eine Behandlung in einem nahe gelegenen Krankenhaus im anderen Land schneller möglich wäre, fatal sein kann. Außerdem hält das Fehlen eines koordinierten grenzübergreifenden Krankenversicherungssystems Patienten davon ab, eine Behandlung jenseits der Grenze in Erwägung zu ziehen, falls sie es sich nicht leisten können, die Behandlungskosten zu begleichen, bevor ihnen diese von ihrer Versicherung rückerstattet werden.

Die Programmbehörden wählten für die Finanzierung eine Investitionspriorität mit Bezug zur Gesundheits- und sozialen Infrastruktur aus36. Als Zielvorgabe für den Ergebnisindikator wurde der Abschluss von sechs Abkommen über den grenzüberschreitenden Zugang zu Gesundheitsversorgung bis Ende 2023 festgelegt. Bis Ende 2019 waren 14 solcher Abkommen unterzeichnet worden.

Eine kohärente Strategie für den Umgang mit Herausforderungen führte oftmals nicht zu einer fokussierten Umsetzung

44Der Hof bewertete die wichtigsten strategischen Elemente der Kooperationsprogramme und die Art und Weise, wie diese durch Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen und durch die Auswahl von Projekten in die Tat umgesetzt wurden.

In fast allen Fällen entsprachen die strategischen Programmplanungsdokumente den rechtlichen Anforderungen und den Bedarfsanalysen

45In der Dachverordnung ist festgelegt, dass eine ausgeprägte „Interventionslogik“37, d. h. eine eindeutige Verbindung zwischen den Zielen eines Programms und den erwarteten Ergebnissen, vonnöten ist. Da über mehrere EU-Fonds Unterstützung im selben geografischen Gebiet bereitgestellt wird, ist eine wirksame Koordinierung zwischen diesen Fonds und nationalen Finanzierungsinstrumenten wichtig38. Was Interreg betrifft, sollten Begünstigte aus mindestens zwei Teilnehmerländern39 an den Vorhaben beteiligt sein.

46Daher untersuchte der Hof,

- wie ausgeprägt die Interventionslogik war, welche die ermittelten Herausforderungen mit anderen Elementen des Projektauswahlverfahrens verband, darunter der Auswahl der Prioritätsachse, der thematischen und spezifischen Ziele, Investitionsprioritäten, Outputs und Ergebnissen sowie der diesbezüglichen Zielvorgaben;

- ob die Programmbehörden Vorkehrungen für eine Koordinierung der Finanzierung mit anderen Quellen trafen;

- welche Bedeutung dem grenzübergreifenden Aspekt bei der Auswahl von Projekten beigemessen wurde.

Mit wenigen Ausnahmen lag den vom Hof untersuchten Programmen eine solide Interventionslogik zugrunde

47In fast allen Fällen bestätigte der Hof, dass eine solide Interventionslogik zwischen der Analyse der Herausforderungen und der Auswahl der Prioritätsachsen, der thematischen und spezifischen Ziele und der Investitionsprioritäten durch die Programmbehörden bestand. Diese Logik prägte auch die Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen. In dem einen Fall, in dem die SWOT-Analyse nicht ausreichend ausgearbeitet war, um daraus strategische Entscheidungen ableiten zu können (siehe Ziffer 36), wirkte sich dies auf die Kohärenz der Interventionslogik des Programms aus.

48Die Programmbehörden erfüllten auch die Anforderung, sich vorwiegend auf bis zu vier thematische Ziele zu konzentrieren. In einigen Fällen entschieden sich die Behörden dazu, eine weitere Fokussierung der Programme vorzunehmen und diese auf bestimmte Tätigkeitsbereiche auszurichten. Ein Beispiel dafür ist das Programm für den südlichen Ostseeraum, das Regionen aus Polen, Dänemark, Deutschland, Litauen und Schweden umfasst und darauf abzielt, das „blaue“ (meeresbezogene) und „grüne“ (umweltbezogene) Wachstumspotenzial des südlichen Ostseeraums zu erhöhen, auch wenn einige andere Herausforderungen in dieser Region aufgezeigt wurden.

49Es gab jedoch auch einige wenige Kooperationsprogramme, durch die Projekte in Bereichen finanziert wurden, die in der SWOT-Analyse oder der sozioökonomischen Analyse zuvor nicht ermittelt worden waren. Beispielsweise entschieden sich die Behörden im Falle des Programms Slowakei – Tschechien zu Investitionen in Vorhaben, die auf eine Qualitätssteigerung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen lokalen und regionalen Gebietskörperschaften abzielten. Dies stellt zwar eines der größten Probleme dar, mit denen die grenzübergreifenden Regionen im Allgemeinen konfrontiert sind, in der sozioökonomischen Analyse für dieses Programm wurde jedoch nicht auf einen Mangel an institutionellen Kapazitäten hingewiesen.

50Im Falle des Kooperationsprogramms für den mittleren Ostseeraum beschloss die Programmbehörde, sich auf die Chancen zu konzentrieren, die sich grenzübergreifenden Regionen bieten, und nicht auf die Herausforderungen, vor denen diese stehen. Die Programmbehörden investierten in Vorhaben, die darauf abzielten, Arbeitsplätze zu erhalten oder zu schaffen, KMU zu unterstützen und die touristische Attraktivität der Region zu steigern. In diesem Fall war die Interventionslogik des Kooperationsprogramms klar und entsprach den übrigen rechtlichen Anforderungen. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Herausforderungen für die grenzübergreifenden Regionen nicht angegangen wurden, was sich im Rahmen der Untersuchung eines der vier Projekte dieses Kooperationsprogramms durch den Hof bestätigte.

Die Programme beinhalteten Informationen zur Koordinierung mit anderen Finanzierungsquellen, und ein Verfahren zur Beurteilung des grenzübergreifenden Charakters war vorhanden

51Der Hof stellte fest, dass die Kooperationsprogramme in allen Fällen Informationen zu Mechanismen für die Koordinierung der Finanzierung mit anderen EU- oder nationalen Finanzierungsquellen wie den ESI-Fonds umfassten. Beispielsweise enthielten sie detaillierte Angaben zur Teilnahme von in Schlüsselpositionen tätigen Mitarbeitern verschiedener Behörden an Sitzungen, in denen Synergien zwischen den Fonds sowie Verfahren zur Vermeidung einer Doppelfinanzierung desselben Vorhabens ermittelt wurden.

52Schließlich stellte der Hof fest, dass die grenzübergreifende Natur des Projekts – dazu zählte auch die Absicht der Partner von beiden Seiten der Grenze, sich aktiv zu engagieren – in den Auswahlverfahren in allen Fällen sichergestellt wurde.

In der Praxis stellte der Hof mehrere Schwächen bei der Umsetzung der Strategie und ihrer Begleitung fest

53Der Hof bewertete, wie Programmstrategien im Rahmen von Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen umgesetzt und Projekte ausgewählt wurden und wie dieser Prozess begleitet und mit anderen Finanzierungsmechanismen in denselben geografischen Gebieten koordiniert wurde. Er stellte mehrere Schwächen bei der Umsetzung und Begleitung der Strategien fest. Diese betrafen die Abgrenzung zwischen Kooperationsprogrammen und allgemeinen Programmen, den grenzübergreifenden Charakter der Projekte, das Verfahren zur Projektauswahl, die verwendeten Indikatoren sowie die Qualität und Verfügbarkeit statistischer Daten.

Häufig fehlte eine klare Abgrenzung zwischen Kooperationsprogrammen und allgemeinen Programmen

5466 % der gesamten Landfläche der EU kommen für eine Interreg-Finanzierung für Binnen- und Außengrenzen in Betracht, und in 17 Mitgliedstaaten sind sogar über 80 % des Territoriums förderfähig (Kasten 3 und Abbildung 8).

Kasten 3

Zunahme der förderfähigen Interreg-Regionen an den Binnen- und Außengrenzen

Im Programmplanungszeitraum 2014-2020 hat sich die Landfläche der Mitgliedstaaten, die im Rahmen von Kooperationsprogrammen sowohl an den Binnen- als auch an den Außengrenzen für eine Finanzierung mit Interreg-Mitteln in Betracht kommt, wesentlich vergrößert, sodass gegenwärtig

- in 17 Mitgliedstaaten über 80 % der Landfläche für eine Finanzierung grenzübergreifender Maßnahmen in Betracht kommen (Belgien, Tschechien, Dänemark, Estland, Kroatien, Zypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungarn, Malta, Österreich, Portugal, Slowenien, Slowakei, Finnland und Schweden);

- in drei Mitgliedstaaten über 60 % der Landfläche für eine Finanzierung grenzübergreifender Maßnahmen in Betracht kommen (Bulgarien, die Niederlande und Polen);

- in den übrigen sieben Mitgliedstaaten über 40 % der Landfläche für eine Finanzierung grenzübergreifender Maßnahmen in Betracht kommen (Deutschland, Irland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien und Rumänien).

Abbildung 8

Landfläche der Mitgliedstaaten, die für eine Finanzierung im Rahmen von Kooperationsprogrammen an den Binnen- und Außengrenzen in Betracht kommt

Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage von Daten von Eurostat.

EU-Projekte in denselben geografischen Gebieten werden über allgemeine Programme und Kooperationsprogramme kofinanziert (siehe Ziffer 08). Der Hof verglich die Schwerpunktsetzung jedes der 23 Kooperationsprogramme in seiner Stichprobe mit jener von zwei allgemeinen Programmen aus den angrenzenden Regionen (siehe Ziffer 30). Der Hof konzentrierte sich auf die Investitionsprioritäten, die die Programme gemeinsam hatten, was nach den einschlägigen Verordnungen möglich ist. In Bezug auf diese gemeinsamen Prioritäten verglich der Hof die Förderbereiche und die Arten von Vorhaben, die über die Programme kofinanziert werden sollten, und beurteilte, ob eine klare Abgrenzung zwischen den Programmen gegeben war und es Belege für eine Komplementarität gab.

56Der Hof stellte fest, dass in 14 Fällen keine klare Abgrenzung zwischen den Förderbereichen und den Arten von Vorhaben, die kofinanziert werden sollten, vorhanden war. Das bedeutet, dass mit den allgemeinen Programmen dieselbe Art von Vorhaben finanziert werden konnte, wie mit den Kooperationsprogrammen. Der Unterschied lag darin, dass die durch Kooperationsprogramme finanzierten Projekte grenzübergreifender Natur sein mussten und die Teilnahme von Partnern von beiden Seiten der Grenze erforderten. Der Hof ermittelte diese Fälle vorwiegend in Förderbereichen wie Umwelt, Kultur, Tourismus, Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplatzschaffung.

57Der südliche Ostseeraum liefert ein gutes Beispiel für klar differenzierte Projektarten: Hier wurde der Bau eines Radwegs über eines der allgemeinen Programme finanziert und Rastplätze entlang dieses Radwegs über das Kooperationsprogramm. Ein solcher Ansatz erfordert eine gute Zusammenarbeit zwischen den Programmbehörden in der Programmplanungsphase.

58Um den Mehrwert in jenen Fällen zu maximieren, in denen dieselbe Investitionspriorität über unterschiedliche Förderprogramme finanziert wird, ist es wichtig, die Förderbereiche aufeinander abzustimmen und die Projektarten, die kofinanziert werden sollen, zu differenzieren. Im Zeitraum 2014-2020 war für die ETZ vorgeschrieben, 80 % der Finanzmittel auf höchstens vier der elf thematischen Ziele zu konzentrieren (siehe Ziffer 13). Für den Zeitraum 2021-2027 ist eine geringere thematische Konzentration vorgesehen, da beispielsweise die Programmbehörden der Kooperationsprogramme an den Landbinnengrenzen allen sieben (den fünf allgemeinen und den zwei Interreg-spezifischen) politischen Zielen Finanzmittel zuweisen können (siehe Ziffer 22).

59Angesichts der Überschneidung von Gebieten, die im Rahmen von Interreg förderfähig sind, mit jenen, die im Rahmen des EFRE förderfähig sind (siehe Ziffer 54), einer geringeren Mittelausstattung von Interreg (siehe Ziffer 07) und der erweiterten Schwerpunktsetzung der Programme im Zeitraum 2021-2027 (siehe Ziffer 22) bedarf es noch dringender einer klaren Abgrenzung zwischen den allgemeinen Programmen und den Kooperationsprogrammen. Eine deutlichere Abgrenzung birgt das Potenzial, Synergien zu fördern, die Wahrscheinlichkeit einer Doppelfinanzierung zu verringern und den Mehrwert der Projekte zu erhöhen. Auf das breite Spektrum der Programme und die begrenzte Abstimmung zwischen den Kooperations- und den allgemeinen Programmen wurde auch in der Ex-post-Bewertung des Zeitraums 2007-2013 hingewiesen (siehe Ziffer 19).

Der grenzübergreifende Charakter einiger Projekte war fraglich

60An Kooperationsprojekten sollten Begünstigte aus mindestens zwei Teilnehmerländern beteiligt sein, auch wenn ein Projekt gemäß den Rechtsvorschriften in einem einzigen Mitgliedstaat ausgeführt werden kann, „wenn grenzüberschreitende oder transnationale Auswirkungen und Vorteile ausgewiesen sind“40.

61Die 16 Projekte in der Stichprobe des Hofes wurden dahingehend beurteilt,

- ob sie der Bewältigung von mindestens einer der grenzübergreifenden Herausforderungen dienten;

- ob Projekte in einem einzigen Mitgliedstaat ausgeführt wurden;

- ob der Nutzen der Beiträge der einzelnen Partner und des gemeinsamen Beitrags im Rahmen des grenzübergreifenden Projekts in allen teilnehmenden Mitgliedstaaten erkennbar war;

- ob der grenzübergreifende Nutzen die Finanzierung des Vorhabens durch das Kooperationsprogramm rechtfertigte.

Der Hof bestätigte, dass mit Ausnahme eines Projekts (siehe Ziffer 50) alle Projekte der Bewältigung von mindestens einer der grenzübergreifenden Herausforderungen dienten. Alle Projekte wurden in mindestens zwei teilnehmenden Mitgliedstaaten ausgeführt, und ihr Nutzen war in diesen Mitgliedstaaten erkennbar. Bei acht Projekten beschränkte sich die Zusammenarbeit zwischen den Partnern jedoch auf die Einreichung eines gemeinsamen Projektvorschlags, um die Finanzierung von Maßnahmen sicherzustellen. Diesen Projekten fehlte eine gemeinsame Identität als grenzübergreifendes Projekt. Der Hof stellte fest, dass alle vier Projekte, die im Bereich des Tourismus – einem der wichtigsten Förderbereiche im Rahmen von Interreg 2014-2020 – untersucht wurden, diese Schwäche aufwiesen (siehe Ziffer 17).

63In Kasten 4 werden Beispiele für Projekte desselben Programms aufgeführt, die einen schwachen bzw. einen ausgeprägten grenzübergreifenden Charakter aufweisen.

Kasten 4

Unterscheidung zwischen Projekten mit fraglichem und solchen mit klarem grenzübergreifenden Charakter des Programms Tschechien – Polen

Modernisierung der Pavillons eines Tiergartens und der Einrichtungen einer Touristenattraktion: Zwei Touristenattraktionen – eine in jedem Land, etwa 75 km voneinander entfernt – beantragten Finanzmittel für die Modernisierung ihrer Einrichtungen und die Gestaltung einer gemeinsamen Marketingkampagne. Auf den Websites der Partner wurde jedoch die Einrichtung des jeweils anderen Partners nicht beworben, und das gemeinsame Ticketsystem wurde nicht umgesetzt, weshalb das Projekt keinen grenzübergreifenden Charakter aufwies.

Grenzübergreifende Zusammenarbeit von Polizeieinheiten: Alle acht Polizeieinheiten in den beiden Regionen des Kooperationsprogramms beantragten Finanzmittel für eine bessere Koordinierung bei der Bekämpfung der Drogenkriminalität. Zu den Projekttätigkeiten zählten der Kauf von Ausrüstung zum Nachweis von Drogen (z. B. Spektrometer), gemeinsame Polizeistreifen, gemeinsame Schulungen für Polizisten einschließlich Sprachkursen sowie Informationskampagnen für Lehrer und Eltern bezüglich in Verkehr befindlicher Drogen und gebräuchlichen Drogenbestecks. Dieses Projekt führte zu einer engeren Zusammenarbeit der acht Polizeieinheiten und hatte einen echten grenzübergreifenden Charakter.

Mehrere Schwächen bei der Projektauswahl führten dazu, dass nicht immer die besten Projekte ausgewählt wurden

64Die Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen und die Projektauswahl sind wesentliche Phasen bei der Programmumsetzung, insbesondere angesichts des Umfangs der Mittel, die für Kooperationsprogramme zur Verfügung stehen (siehe Ziffer 38), und da der Anteil der vertraglich gebundenen Mittel von Interreg in den vergangenen Jahren keinen Anlass zu größeren Bedenken gab (siehe Ziffer 17). Daher ist es besonders wichtig, Projekte anhand ihrer Eignung auszuwählen, um die Ziele des Kooperationsprogramms zu erreichen und den dringendsten Bedürfnissen der grenzübergreifenden Regionen gerecht zu werden.

65Bei den zehn Kooperationsprogrammen, die im Rahmen einer erweiterten Aktenprüfung untersucht wurden, und den drei vor Ort besuchten Programmen untersuchte der Hof daher, wie die Programmbehörden

- der Öffentlichkeit vermittelten, welche Bereiche und Projektarten durch das Kooperationsprogramm unterstützt werden konnten, um mit den Zielen der Programme übereinstimmende Projektvorschläge zu erhalten;

- die Projektvorschläge bewerteten;

- jene Projekte auswählten, die den Herausforderungen der Region am besten gerecht wurden.

Die Programmplanungsdokumente dieser Kooperationsprogramme entsprachen den rechtlichen Anforderungen41 und umfassten grundlegende Informationen über das Programm: eine Beschreibung der Art der im Rahmen der einzelnen Investitionsprioritäten zu unterstützenden Maßnahmen, ihr erwarteter Beitrag zu den spezifischen Zielen, die Leitgrundsätze für die Auswahl der Vorhaben, die Benennung der wichtigsten Zielgruppen, die Arten von Begünstigten usw. Dennoch stellte der Hof in allen drei Phasen der Projektauswahl Schwächen fest.

67Bei fünf der 13 Kooperationsprogramme wurden potenzielle Projekte durch einen „Bottom-up“-Ansatz ermittelt, d. h. potenzielle Begünstigte reichten Projektanträge ein, ohne von den Programmbehörden nähere Anweisungen zu erhalten, inwiefern Projekte direkt auf die Bedürfnisse der Region ausgerichtet sein sollten (siehe Kasten 5). Dieses Problem wurde, jedoch in größerem Umfang, auch in der Ex-post-Bewertung des Zeitraums 2007-2013 aufgezeigt (siehe Ziffer 19).

Kasten 5

Zwei Möglichkeiten, um Projekte anzuziehen

Um Projekte auszuwählen, laden die Programmbehörden potenzielle Antragsteller überwiegend im Rahmen offener Aufforderungen zur Einreichung von Projektvorschlägen dazu ein, Förderanträge zu stellen. In diesen Aufforderungen muss auf die Prioritätsachsen, die thematischen Ziele, die spezifischen Ziele und die Investitionsprioritäten des Programms eingegangen werden. Das Ziel des Auswahlverfahrens sollte in der Auswahl jener Projekte bestehen, die den im Programm definierten Herausforderungen am besten gerecht werden.

Eine Idee für ein Projekt kann folgende Wege nehmen:

„Bottom-up“ (breit angelegte Aufforderungen): Die Idee kommt vom potenziellen Begünstigten selbst, der dann versucht, den Projektvorschlag auf die betreffenden Anforderungen zuzuschneiden.

„Top-down“ (fokussierte Aufforderungen): Die Programmbehörden machen Angaben zum erwarteten Schwerpunkt der potenziellen Projekte.

Bei zehn Programmen bewerteten die Behörden die Projektanträge anhand eines Punktesystems, wobei eine Mindestpunktzahl erreicht werden musste, damit ein Projekt überhaupt die Chance hatte, ausgewählt zu werden. Dies trägt nicht nur zur Transparenz des Auswahlverfahrens bei, sondern vereinfacht auch die darauffolgende Arbeit des Begleitausschusses, der darüber entscheidet, welche Projekte kofinanziert werden. Bei den anderen drei Programmen stützten sich die Programmbehörden – in Ermangelung eines Punktesystems – bei der Projektauswahl auf eine qualitative Bewertung, die keine klare Priorisierung von Projekten erlaubt.

69Bei drei Programmen übermittelten die Programmbehörden dem Begleitausschuss eine Liste, auf der die Projekte nach Eignung geordnet aufgeführt waren. Im Falle der anderen zehn Kooperationsprogramme nahmen die Programmbehörden, sogar wenn ein Punktesystem verwendet worden war, bei der Übermittlung an den Begleitausschuss keine Einstufung der Projekte vor. In Kasten 6 sind Beispiele aus der Praxis für ein gutes und ein schlechtes Verfahren für die Projektauswahl dargestellt.

Kasten 6

Auswahlverfahren für Interreg: Praxisbeispiele für gute und schlechte Verfahren

Die Programmbehörden des Kooperationsprogramms Tschechien – Polen wandten das folgende Auswahlverfahren an, um in einer transparenten Art und Weise jene Projekte auszuwählen, die den im Kooperationsprogramm ermittelten Herausforderungen am besten gerecht werden:

- Die teilnehmenden Regionen erstellen eine Liste von Experten für jeden Förderbereich, auf den sich das Programm bezieht.

- Jedes Projekt wird von vier externen Experten – zwei aus jedem Mitgliedstaat – bewertet, wobei zwei aus den Regionen stammen, in denen die Projektpartner ansässig sind, und zwei aus anderen vom Kooperationsprogramm erfassten Regionen.

- Die grenzübergreifende Wirkung wird von den zwei externen Experten aus den Regionen der Projektpartner und einem Mitglied des Personals des gemeinsamen Sekretariats bewertet.

- Die grenzübergreifende Zusammenarbeit wird von zwei Mitgliedern des Personals des gemeinsamen Sekretariats –einem aus jedem Mitgliedstaat – bewertet.

- Um in die Liste der für eine Kofinanzierung in Betracht kommenden Projekte aufgenommen zu werden, müssen Projekte insgesamt mindestens 70 % der Gesamtpunktzahl erzielen, wobei in einigen speziellen Bereichen mindestens 70 % erreicht werden müssen.

- Schließlich ordnet das gemeinsame Sekretariat die Projekte nach der erreichten Punktzahl und legt sie dem Begleitausschuss zur Auswahl vor.

Die für das Programm Vereinigtes Königreich (Wales) – Irland zuständigen Programmbehörden legten hingegen ein wenig präzises Auswahlverfahren fest, das ohne wettbewerbliche Aufforderungen zur Einreichung von Projektvorschlägen dauerhaft durchgeführt wurde. Die Programmbehörden bewerteten die Projektanträge nicht mittels eines Punktesystems, sondern beurteilten deren Eignung anhand einiger weniger qualitativer Kriterien. Ein Projektvorschlag wurde als nicht geeignet abgelehnt, wenn der Antragsteller die angeforderten Nachweise in vielen Fällen nur unvollständig oder unzureichend erbracht hatte, was als nicht akzeptables Risiko gewertet wurde. Systembedingt war es daher nicht möglich, eine Rangfolge der Projekte nach Eignung und Priorität festzulegen. Es konnte nicht sichergestellt werden, dass die Behörden auf transparente Art und Weise die besten Projekte auswählen konnten.

Die grenzübergreifende Wirkung wurde von den Indikatoren im Allgemeinen nicht erfasst, und auf die Regionen bezogene statistische Daten waren nur begrenzt verfügbar, was die Begleitung und Bewertung erschwerte

70Um die Ergebnisorientierung der Programme zu verstärken, hatten die Behörden für jede Prioritätsachse die erwarteten Ergebnisse für die spezifischen Ziele und für die Output- und Ergebnisindikatoren sowie einen Basiswert und einen Zielwert für den gesamten Programmplanungszeitraum festzulegen42. Die ETZ-Verordnung enthält eine Liste gemeinsamer Outputindikatoren, die die Programmbehörden nach Wunsch verwenden können43. Die Zielvorgaben können quantitativ oder qualitativ ausgedrückt werden, wobei Letzteres nur für Ergebnisindikatoren gilt44. Die Programmbehörden müssen belastbare statistische Daten erheben, um die Erreichung dieser Zielvorgaben verlässlich überwachen zu können.

71Bei allen 23 Kooperationsprogrammen untersuchte der Hof, ob die spezifischen Ziele in Bezug auf die ermittelten Bedürfnisse der grenzübergreifenden Regionen auf SMART-Kriterien beruhten, also spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und terminiert waren.

72Außerdem untersuchte der Hof, ob die für die einzelnen Programme festgelegten Output- und Ergebnisindikatoren

- für die spezifischen Ziele des Programms relevant waren;

- geeignet waren, die Wirkung der unterstützten Vorhaben zu messen;

- bis zum Ende des Programmplanungszeitraums erreichbar waren. Zu diesem Zweck griff der Hof auch auf die Schlussfolgerungen der letzten verfügbaren jährlichen Durchführungsberichte zurück.

Der Hof stellte fest, dass die spezifischen Ziele der Programme im Allgemeinen auf SMART-Kriterien beruhten. Die spezifischen Ziele folgten der Interventionslogik des Programms, waren mit den Prioritätsachsen, thematischen Zielen und Investitionsprioritäten verknüpft und schlugen eine Brücke zwischen der Strategie und den unterstützten Maßnahmen und Vorhaben.

74Der Hof stellte außerdem fest, dass die gemeinsamen und die programmspezifischen Outputindikatoren sowie die programmspezifischen Ergebnisindikatoren im Allgemeinen messbar waren und dass in allen Fällen Basis- und Zielwerte festgelegt waren. Die Nutzung gemeinsamer Outputindikatoren erleichtert die Aggregation von Daten für die ESI-Fonds.

75Sieben Programmbehörden ermittelten bestimmte Ergebnisindikatoren im Wege einer qualitativen Bewertung, d. h. anhand einer Umfrage, wie dies rechtlich auch zulässig ist. In drei Fällen stellte der Hof fest, dass die Programmbehörden dieselben Begünstigten und anderen Interessenträger befragten, die Finanzmittel von diesen Programmbehörden erhalten hatten. Folglich könnte der Eindruck entstehen, dass die Ergebnisse nicht objektiv erhoben wurden, da die Begünstigten eventuell mehr positives Feedback gaben, als dies ohne bestehende Abhängigkeiten der Fall gewesen wäre.

76In allen vom Hof untersuchten Kooperationsprogrammen mit Ausnahme des Programms für den südlichen Ostseeraum stellte der Hof zudem Probleme in Bezug auf die Relevanz und die Erreichbarkeit der Indikatoren fest, sowohl was die gemeinsamen Outputindikatoren als auch die programmspezifischen Output- und Ergebnisindikatoren betrifft.

77Was die Relevanz betrifft, konnte die grenzübergreifende Wirkung der Interreg-Vorhaben mit vielen gemeinsamen Outputindikatoren und programmspezifischen Indikatoren nicht erfasst werden. Darüber hinaus ermittelte der Hof Fälle, in denen mit den festgelegten Indikatoren nicht gemessen wurde, wie sich die unterstützten Vorhaben auf die Erreichung des spezifischen Ziels auswirkten, oder in denen die Wirkung nicht unmittelbar und ausschließlich auf ein Projekt zurückgeführt werden konnte. Ein gängiges Beispiel für Letzteres ist, dass viele Programme die Zunahme der Hotelübernachtungen in der Region als Ergebnisindikator für ein Vorhaben im Bereich Kultur/Tourismus nutzten, obwohl die Anzahl der Hotelübernachtungen in einer Region von mehreren sozioökonomischen Faktoren und nicht nur von einem Interreg-Projekt abhängt.

78Was die Erreichbarkeit betrifft, fand der Hof Beispiele für zwei Extreme: In einigen Fällen waren die Zielvorgaben nicht realistisch und werden höchstwahrscheinlich bis zum Ende des Programmplanungszeitraums nicht erreicht, was darauf hinweist, dass die Programmbehörden

- entweder nicht genügend Aufforderungen zur Interessenbekundung veröffentlichten, die sich auf die relevanten spezifischen Ziele des Programms bezogen, oder

- Begünstigte nicht anleiteten, Anträge für Projekte zu stellen, die den Zielen des Programms entsprechen, (siehe Kasten 5) oder

- zu Beginn die Zielvorgaben nicht korrekt festsetzten.

In anderen Fällen waren die Zielvorgaben nicht anspruchsvoll genug und wurden in den ersten Jahren des Programmplanungszeitraums bereits erreicht, was darauf hinweist, dass die Programmbehörden mehr Projekte als nötig vertraglich vergaben. Dies zeigt, dass die Wirkung früherer Aufforderungen zur Einreichung von Projektvorschlägen bei neuen Aufforderungen nicht berücksichtigt wurde.

79Auf die Region bezogene Daten sind erforderlich, um relevante und belastbare Zahlen für Indikatoren zu erhalten. In Bezug auf die 23 Kooperationsprogramme in der Stichprobe stellte der Hof einen Mangel an Daten fest. Der Hof stieß außerdem auf einen Fall, in dem der Programmbehörde keine Daten zur Verfügung standen, um die Wirkung eines spezifischen Ziels zu ermitteln. Die Kommission bestätigte die mangelnde Verfügbarkeit grenzübergreifender auf die Regionen bezogener Statistiken. Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten, was die Methoden der Datenerhebung betrifft, sowie eine unzureichende grenzübergreifende statistische Koordinierung waren die häufigsten Probleme.

Die Leitlinien der Kommission wurden verbessert, Verzögerungen bei der Annahme des Rechtsrahmens beeinträchtigten jedoch die Umsetzung

80Der Hof untersuchte die Leitlinien, die die Kommission den Programmbehörden in Bezug auf die Bestimmung der grenzübergreifenden Herausforderungen für die Zeiträume 2014-2020 und 2021-2027 bereitstellte. Der Hof bewertete außerdem das Ausmaß, in dem die COVID-19-Maßnahmen bei der Durchführung der Kooperationsprogramme 2014-2020 genutzt wurden, sowie den Umfang der Vorbereitungen für den Zeitraum 2021-2027.

Die Kommission bot mehr Leitlinien und Unterstützung für den Zeitraum 2021-2027 an

81Für den Zeitraum 2014-2020 stellte die Kommission 2012 in dem Positionspapier „Development of the partnerhip agreement“ jedem Mitgliedstaat Leitlinien in Bezug auf die ihrer Ansicht nach prioritär zu finanzierenden Bereiche zur Verfügung.

82In fast allen Fällen beschränkten sich die Leitlinien für den Zeitraum 2014-2020 auf einige wenige allgemein gehaltene Absätze sowie auf die Titel möglicher Ausgabenbereiche für die grenzübergreifenden Regionen. Sie enthielten nur sehr wenige spezifische Aussagen in Bezug auf die grenzübergreifende Zusammenarbeit, die als Inspiration für die Entwicklung von Programmen hätten genutzt werden können.

83Der Zeitraum 2021-2027 stellt den sechsten Interreg-Programmplanungszeitraum dar. Der Hof untersuchte, ob die Kommission ihr in den vorangegangenen Zeiträumen gesammeltes Wissen in konkrete Maßnahmen umgesetzt hat, um die Mitgliedstaaten bei der Planung und Ausführung ihrer Kooperationsprogramme anzuleiten.

84Die Kommission nahm eine aktivere Rolle bei den Planungen für den Zeitraum 2021-2027 ein und übernahm die Leitung einer Reihe von Initiativen, um die Mitgliedstaaten bei der Ermittlung ihrer grenzübergreifenden Herausforderungen zu unterstützen. Dazu zählten

- die Initiative zur Überprüfung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit, die zwei Jahre intensiver Forschung und einen Dialog mit Interessenträgern sowie nationalen und regionalen Behörden implizierte; ferner gehörten dazu Studien zu rechtlichen und administrativen Hindernissen, die an den Grenzen der EU-Mitgliedstaaten vorherrschen;

- die Einrichtung der Anlaufstelle „Grenze“ innerhalb der GD REGIO, die Mitgliedstaaten Unterstützung beim Umgang mit grenzübergreifenden rechtlichen und administrativen Problemen bietet;

- die Erstellung von Border Orientation Papers für jede Grenze, die die Sicht der Kommission auf die wichtigsten Herausforderungen, Chancen und Szenarien für eine zukünftige Zusammenarbeit präsentieren sowie den Bedarf an einer klaren Abgrenzung gegenüber den anderen Programmen der Regionen darlegen.

Insbesondere die Border Orientation Papers stellten einen wertvollen Beitrag dar, um grenzübergreifende Herausforderungen besser ins Visier zu nehmen, indem sie wesentliche Merkmale der grenzübergreifenden Regionen erklärten und bezüglich der Programmplanung Möglichkeiten aufzeigten und Orientierung boten. Sogar in Fällen, in denen die Programmbehörden diesen Papieren inhaltlich nicht voll zustimmen konnten, spielten sie eine wichtige Rolle als Grundlage und Ausgangspunkt für eine Diskussion über den grenzübergreifenden Bedarf.

Die Programmbehörden für die grenzübergreifenden Programme nutzen die Vereinfachungsmöglichkeiten während der COVID-19-Krise

86Kurz nach Ausbruch der COVID-19-Pandemie schlug die Kommission Maßnahmen zur Erleichterung der rechtlichen Anforderungen für die ESI-Fonds vor, insbesondere für das Jahr 2020 (siehe Ziffern 23 und 24 und Abbildung 5).

87Der Hof untersuchte die Inanspruchnahme dieser Maßnahmen im Rahmen der 53 Programme für grenzübergreifende Zusammenarbeit (siehe Ziffer 33). Der Hof untersuchte außerdem die Auswirkungen der Pandemie auf die Durchführung der drei vor Ort besuchten Kooperationsprogramme sowie auf das Programm Rumänien – Bulgarien, für das ein Besuch vor Ort geplant war.

88Bis Ende Februar 2021 wurden 241 COVID-19-bezogene Änderungen in 186 Programmen von 24 Mitgliedstaaten vorgenommen, darunter auch die Interreg-Programme. 202 dieser Änderungen bedurften der Annahme durch die Kommission. Bei den verbliebenen 39 handelte es sich um vereinfachte Änderungen, die von den Mitgliedstaaten oder im Falle von Interreg von den Programmbehörden angenommen und der Kommission zur Kenntnis gebracht wurden. Hinsichtlich der Interreg-Programme nahmen 33 Programmbehörden COVID-19-Maßnahmen in Anspruch, die eine Programmänderung erforderlich machten. Die am häufigsten genutzte Maßnahme war die Möglichkeit, den jährlichen Durchführungsbericht später vorzulegen. Der letzte Bericht wurde im September statt im Mai 2020, d. h. mit vier Monaten Verzögerung, vorgelegt. Nach Angaben der Kommission lag der Hauptgrund für die überwiegende Nutzung dieser Maßnahme in der hohen Auftragsvergabequote (siehe Ziffer 17). Außerdem nahmen sieben Programmbehörden vereinfachte Änderungen vor, die lediglich der Kommission gemeldet werden mussten und keine Programmänderung erforderlich machten.

89Was die Auswirkungen auf die Umsetzung betrifft, berichteten die drei Programmbehörden, die der Hof vor Ort besuchte, und die Programmbehörde des Kooperationsprogramms Rumänien – Bulgarien, die der Hof zu besuchen beabsichtigte, dass jedes Programm abhängig von der Zeitplanung und der Art der geplanten Tätigkeiten in anderer Weise von der Krise betroffen war, wie durch das Beispiel in Kasten 7 illustriert wird. Projekte, die Reisetätigkeit erforderten, mussten umfassender geändert werden, oder es mussten alternative Maßnahmen ergriffen werden, etwa indem beispielsweise Sitzungen vor Ort durch Telefonkonferenzen ersetzt wurden. Jedoch berichteten die vier Programmbehörden, dass die Begünstigten weniger als 1 % der genehmigten Projekte beenden oder aussetzen mussten.

Kasten 7

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie

Am Kooperationsprogramm für den mittleren Ostseeraum nehmen Regionen aus Finnland, Estland, Lettland und Schweden teil. Laut der Verwaltungsbehörde des Programms stellte sich die Lage zum Zeitpunkt des COVID-19-Ausbruchs folgendermaßen dar:

- Bei Projekten, die sich in einer frühen Durchführungsphase befanden, konnten die Maßnahmen zeitlich und inhaltlich einfach angepasst werden.

- Für die Hälfte jener Projekte, die sich mitten in der Durchführung befanden, wurde entweder eine Verlängerung oder eine Änderung bei der Umsetzung der Arbeitspläne beantragt.

- Bei der Mehrheit der Projekte, die sich am Ende des Prozesses befanden, gab es Probleme beim Abschluss der Tätigkeiten. In den meisten Fällen beantragten die Begünstigten eine Verlängerung der Frist für den Projektabschluss.

Der Zeitraum 2021-2027 begann, bevor der Rechtsrahmen genehmigt war

90Schließlich untersuchte der Hof die Erstellung der Programmplanungsdokumente aller untersuchten Kooperationsprogramme. Der Hof prüfte die Umsetzung seiner Empfehlung betreffend der rechtzeitigen Erstellung der Gesetzgebungsvorschläge zur Kohäsionspolitik seitens der Kommission45, und verglich die für die Annahme des Rechtsrahmens benötigte Zeitspanne mit den zwei vorangegangenen Programmplanungszeiträumen.

91Alle außer zwei der 23 Programmbehörden gaben an, dass die Diskussionen bezüglich des nächsten Programmplanungszeitraums erst kurz vor der Sommerpause 2020 begannen. Laut den Programmbehörden war der Grund für den späten Beginn der Programmentwicklung die mangelnde Sicherheit bis zur Verabschiedung der Rechtsgrundlage. Diese verzögerte Annahme der Rechtsgrundlage sowie die Notwendigkeit, die Arbeiten für einen Programmplanungszeitraum abzuschließen während zeitgleich der neue46 eingeleitet wird, verhinderten den reibungslosen Start des mehrjährigen Programmplanungszeitraums auf Ebene der Mitgliedstaaten.

92Die Vorschläge der Kommission für die neue Dachverordnung sowie die EFRE- und die ETZ-Verordnung wurden im Mai 2018 veröffentlicht – lange vor dem Beginn des Programmplanungszeitraums und entsprechend dem vorherigen Vorschlag des Hofes. Die Verhandlungen zwischen dem Europäischen Parlament und dem Rat nahmen jedoch mehr Zeit als erwartet in Anspruch. Bis Ende April 2021, also 4 Monate nach Beginn des Programmplanungszeitraums 2021-2027, war das Gesetzgebungspaket zur Kohäsionspolitik, einschließlich der ETZ-Verordnung, noch nicht angenommen. Zum Vergleich: Die Rechtsgrundlage für den Zeitraum 2014-2020 wurde einen Monat vor dessen Beginn und jene für den Zeitraum 2007-2013 wurde fünf Monate davor angenommen.

Schlussfolgerungen und Empfehlungen

93Im Zuge dieser Prüfung untersuchte der Hof, ob Kommission und Mitgliedstaaten den Herausforderungen, mit denen die grenzübergreifenden Regionen konfrontiert sind, in den durch Interreg finanzierten Programmen für die grenzübergreifende Zusammenarbeit an den Binnengrenzen auf wirksame Weise Rechnung getragen haben. Insgesamt stellte der Hof fest, dass die von ihm untersuchten Kooperationsprogramme über klare Strategien zur Bewältigung der Herausforderungen verfügten, denen sich die betreffenden grenzübergreifenden Regionen gegenübersahen. Allerdings war das Potenzial der Programme, die Kapazitäten dieser Regionen zu erschließen, aufgrund von Schwächen bei der Umsetzung und einer unzulänglichen Begleitung begrenzt. Die nachstehenden Empfehlungen richten sich zum Teil an die untersuchten Programmbehörden, der Hof ist jedoch der Auffassung, dass sie angesichts der hohen Abdeckung auch für andere Programmbehörden von Relevanz sind. Die Programmbehörden haben uns ihre Reaktionen auf diese Empfehlungen vorgelegt, siehe Anhang VI.

94Nicht alle grenzübergreifenden Herausforderungen können durch Kooperationsprogramme bewältigt werden, da für die Programme nur begrenzte Haushaltsmittel zur Verfügung stehen und einige Herausforderungen von den Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene angegangen werden müssen. Der Hof stellte fest, dass die Programmbehörden, selbst wenn sie die Herausforderungen analysierten, unter ihnen keine Priorisierung vornahmen, um den Schwerpunkt auf die dringendsten Probleme der grenzübergreifenden Regionen zu legen (siehe Ziffern 36-43).

95In strategischer Hinsicht verfügten die Kooperationsprogramme über eine überzeugende Interventionslogik, wobei die Herausforderungen, Prioritätsachsen, thematischen und spezifischen Ziele sowie die Aufforderungen zur Einreichung von Projektvorschlägen miteinander verknüpft waren. Zudem war in den Programmplanungsdokumenten festgelegt, wie bei der Koordinierung der Kooperationsprogramme mit anderen Fördermitteln zu verfahren ist. Bei den in den Programmplanungsdokumenten beschriebenen Auswahlverfahren wurde der grenzübergreifenden Natur von kozufinanzierenden Projekten ein großer Stellenwert eingeräumt und der Umstand honoriert, dass Partner aus verschiedenen Ländern/Regionen eine aktive Beteiligung anstreben (siehe Ziffern 47-50).

96Der Hof stellte jedoch fest, dass bei 14 der 23 Kooperationsprogramme aus seiner Stichprobe nicht klar abgegrenzt war, welche Förderbereiche und Vorhabenarten im Rahmen von Kooperationsprogrammen und welche im Rahmen allgemeiner Programme kozufinanzieren sind, was dazu führte, dass ein und dieselbe Art von Vorhaben aus beiden Quellen finanziert werden konnte. Es besteht die Gefahr, dass der tatsächliche Bedarf nicht wie erforderlich im Mittelpunkt steht, weil sich Bereiche überschneiden und dadurch sowohl für eine Interreg-Finanzierung als auch für eine allgemeine EFRE-Finanzierung in Betracht kommen. Eine Steigerung des Mehrwerts der EU-Maßnahmen ist besonders wichtig, da im Zeitraum 2021-2027 weniger Haushaltsmittel für Interreg zur Verfügung stehen und im Vergleich zum Zeitraum 2014-2020 weniger starke Themenschwerpunkte gesetzt werden (siehe Ziffern 56-59).

97Darüber hinaus ermittelte der Hof Projekte, deren grenzübergreifender Charakter nur wenig belegt war, da sich die Zusammenarbeit zwischen den Partnern darauf beschränkte, einen gemeinsamen Projektvorschlag vorzulegen, um die Finanzierung von Maßnahmen sicherzustellen (siehe Ziffer 62).

Empfehlung 1 – Bessere Ausrichtung der Kooperationsprogramme- Die Programmbehörden der untersuchten Kooperationsprogramme sollten

- sicherstellen, dass in den Programmplanungsdokumenten im Hinblick auf die unterstützten Investitionsprioritäten festgelegt wird, dass der Schwerpunkt auf anderen Arten von Projekten liegt als bei den allgemeinen Programmen der angrenzenden Regionen;

- die Unterstützung koordinieren, wenn die Kooperationsprogramme dieselben Förderbereiche betreffen wie die allgemeinen Programme der angrenzenden Regionen.

- Auf der Grundlage der beiden oben genannten Empfehlungen sollte die Kommission bei der Annahme der Kooperations- und der allgemeinen Programme Komplementarität der kofinanzierten Projekte verlangen.

Zeitrahmen: bis Dezember 2022.

98Die meisten Programmbehörden ordneten die Projekte nicht nach deren Eignung, um sicherzustellen, dass nur die besten Vorschläge für eine Finanzierung in Betracht gezogen werden, was ein erhebliches Versäumnis darstellt, wenn die Mittel knapp sind. Darüber hinaus war bei einigen Kooperationsprogrammen keine Mindestpunktzahl festgelegt, die Projektvorschläge zu erreichen hatten, um ausgewählt zu werden, was besonders wichtig ist, um zu gewährleisten, dass die Projekte einen grenzübergreifenden Charakter aufweisen und zur Bewältigung der dringendsten Herausforderungen der Region beitragen (siehe Ziffern 66-69).

Empfehlung 2 – Priorisierung und Förderung von Projekten abhängig von ihrer Eignung unter Verwendung eines PunktesystemsDamit die Projekte ausgewählt werden, die den Herausforderungen der grenzübergreifenden Regionen und den Zielen der Kooperationsprogramme am besten gerecht werden, sollten die untersuchten Programmbehörden

- im Rahmen des Projektbewertungsprozesses ein Bewertungssystem nutzen;

- ausschließlich solche Projekte für eine Finanzierung vorschlagen, die – auch in Bezug auf ihren grenzübergreifenden Charakter – eine Mindestpunktzahl erreicht haben.

Zeitrahmen: bis Dezember 2022.

99Die spezifischen Ziele beruhten auf SMART-Kriterien, und die Output- und Ergebnisindikatoren waren im Allgemeinen messbar. Allerdings gab es bei den Output- und Ergebnisindikatoren Mängel hinsichtlich Relevanz und Erreichbarkeit: Einige Indikatoren waren nicht auf die Zielsetzungen abgestimmt, die mit dem Projekt im Hinblick auf das spezifische Ziel verfolgt werden sollten, und bei einigen Indikatoren wurde nicht das richtige Gleichgewicht gefunden, da die Vorgaben entweder zu leicht erreichbar oder zu ehrgeizig waren. In den meisten Fällen verwendeten die Programmbehörden Indikatoren, mit denen die grenzübergreifende Wirkung nicht erfasst wurde (siehe Ziffern 73-78).

Empfehlung 3 – Verwendung von Indikatoren, die darauf abzielen, die Wirkung grenzübergreifender Projekte zu erfassenDie Kommission sollte bei der Bewertung der Kooperationsprogramme während des Genehmigungsverfahrens

- eng mit den Programmbehörden zusammenarbeiten, um die Auswahl gemeinsamer Output- und Ergebnisindikatoren zu fördern, die für die von den Programmen umgesetzten Maßnahmen relevant und daher geeignet sind, die Ergebnisse grenzübergreifender Projekte und ihre grenzübergreifende Wirkung zu messen;

- mit den Projektbehörden in jenen Fällen zusammenarbeiten, in denen gemeinsame Indikatoren nicht verwendet werden können, um zu beurteilen, ob die spezifischen Output- und Ergebnisindikatoren für die Messung der Ergebnisse grenzübergreifender Projekte und ihrer grenzübergreifenden Wirkung unter Verwendung der Leitlinien der Kommission geeignet sind.

Zeitrahmen: bis Dezember 2022.

100Die vom Hof untersuchten Daten, die den für die Messung der Indikatoren verwendeten regionalen Statistiken zugrunde liegen, wiesen mehrere Mängel auf. Die Daten waren entweder nicht verfügbar oder nicht ausreichend zwischen den Mitgliedstaaten koordiniert, um die grenzübergreifende Wirkung der unterstützten Vorhaben zuverlässig zu erfassen (siehe Ziffer 79).

101Die Leitlinien der Kommission für die Programmbehörden haben sich in den letzten beiden Programmplanungszeiträumen verbessert. Die Border Orientation Papers für den Zeitraum 2021-2027 enthielten eine gezieltere Analyse, einschließlich Vorschlägen, als die Positionspapiere für den Zeitraum 2014-2020 (siehe Ziffern 82-85).

102Die für die Kooperationsprogramme zuständigen Behörden machten von den im Rahmen der Investitionsinitiativen zur Bewältigung der Coronavirus-Krise (CRII und CRII+) verfügbaren Maßnahmen Gebrauch, um die Auswirkungen des COVID-19-Ausbruchs abzufedern. Nur sehr wenige grenzübergreifende Projekte wurden infolge der Pandemie ausgesetzt oder annulliert, vor allem weil bereits ein großer Teil der Projekte im Rahmen von Interreg vertraglich vergeben worden war. Die Auswirkungen der Krise waren jedoch spürbar, und die Programmbehörden bemühten sich, die Umsetzung der vergebenen Projekte zu unterstützen (siehe Ziffern 88-89).

103Für den Zeitraum 2021-2027 legte die Kommission ihre Legislativvorschläge rechtzeitig vor, die beiden gesetzgebenden Organe nahmen sie jedoch erst nach Beginn des Programmplanungszeitraums an. Diese Verzögerung hat die Vorbereitung der Kooperationsprogramme erheblich erschwert und einen reibungslosen Beginn des neuen Programmplanungszeitraums verhindert (siehe Ziffern 91-92).

Dieser Bericht wurde von Kammer II unter Vorsitz von Frau Iliana Ivanova, Mitglied des Rechnungshofs, am 19. Mai 2021 in Luxemburg angenommen.

Für den Rechnungshof

Klaus-Heiner Lehne

Präsident

Anhänge

Anhang I – Liste von Interreg-V-A-Programmen für die grenzübergreifende Zusammenarbeit an den Binnengrenzen im Programmplanungszeitraum 2014-2020

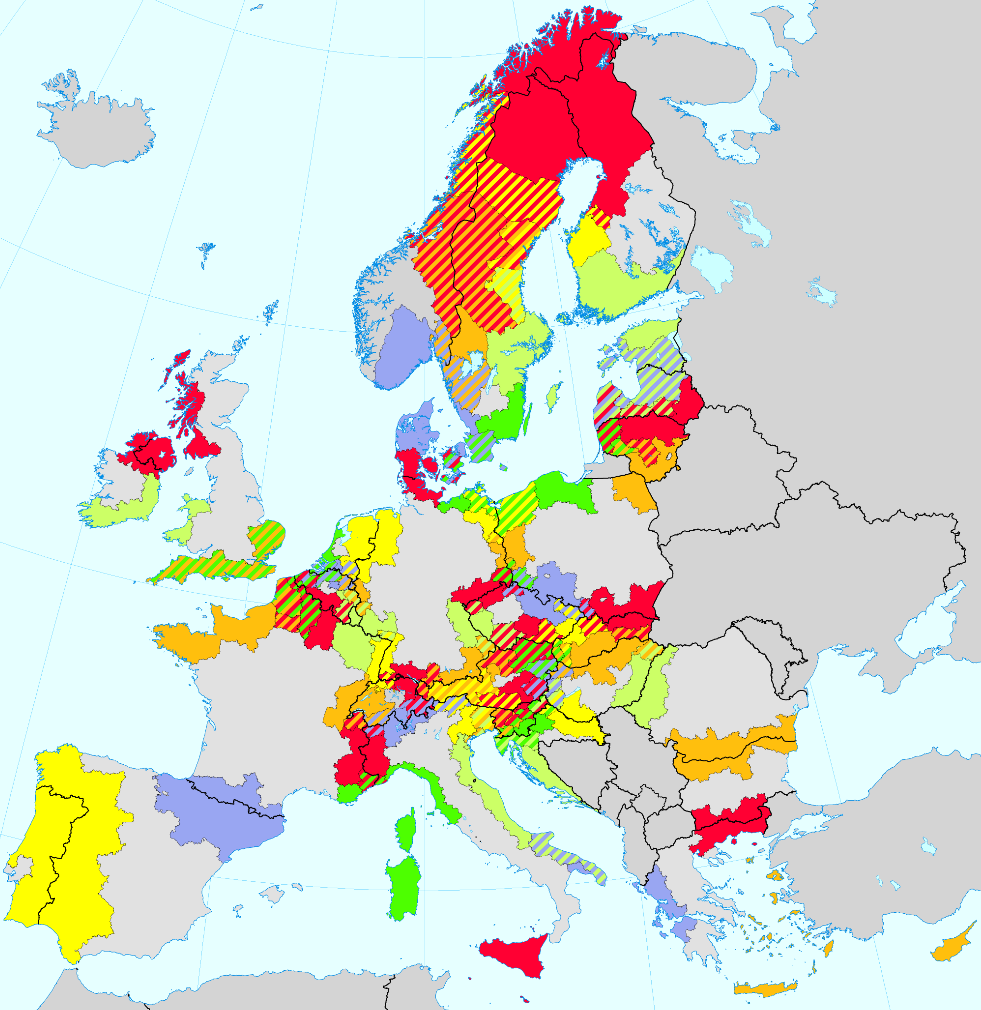

Insgesamt genehmigte die Kommission für den Zeitraum 2014-2020 53 Programme der grenzübergreifenden Zusammenarbeit an den Binnengrenzen. Abbildung 9 zeigt die Programme auf einer Karte. Die schraffierten Gebiete gehören gleichzeitig zu zwei oder mehreren Programmgebieten.

Abbildung 9

Interreg V-A für Binnengrenzen: die 53 Kooperationsprogramme

Quelle: Europäische Kommission.

In nachstehender Tabelle sind die 53 Kooperationsprogramme sowie die Gesamthaushaltsmittel und der EU-Beitrag ersichtlich. Die vom Hof untersuchten Kooperationsprogramme sind fett gedruckt.

| Bezeichnung | CCI | OP-Haushalts-mittel insgesamt (in Euro) |

EU-Beitrag insgesamt (in Euro) | |