Gemeinsame Agrarpolitik und Klima:

Landwirtschaft erhält Hälfte der Klimaschutzausgaben der EU, aber

Emissionen gehen nicht zurück

Über den Bericht:

Im Zeitraum 2014-2020 stellte die Kommission mehr als ein Viertel des Gesamtbudgets der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) für die Eindämmung des Klimawandels und die Anpassung an seine Folgen bereit.

Der Hof untersuchte, ob im Rahmen der GAP Methoden zur Eindämmung des Klimawandels unterstützt wurden, mit denen die Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft reduziert werden konnten. Er stellte fest, dass die GAP-Mittel in Höhe von 100 Milliarden Euro, die im Zeitraum 2014-2020 für den Klimaschutz bereitgestellt wurden, kaum Auswirkungen auf derartige Emissionen hatten, bei denen seit 2010 keine wesentliche Veränderung zu beobachten war. Im Rahmen der GAP werden in erster Linie Maßnahmen mit geringem Klimaschutzpotenzial finanziert. Die Politik umfasst keine Maßnahmen zur Begrenzung oder Verringerung der Viehhaltung (50 % der Emissionen aus der Landwirtschaft) und unterstützt Landwirte, die entwässerte Torfflächen landwirtschaftlich nutzen (20 % der Emissionen).

Der Hof empfiehlt der Kommission, im Rahmen der GAP Maßnahmen zur Reduktion der Emissionen aus der Landwirtschaft zu ergreifen, dafür zu sorgen, dass sich die Emissionen aus der landwirtschaftlichen Nutzung entwässerter organischer Böden verringern, und außerdem regelmäßig über den Beitrag der GAP zur Eindämmung des Klimawandels Bericht zu erstatten.

Sonderbericht des Hofes gemäß Artikel 287 Absatz 4 Unterabsatz 2 AEUV.

Zusammenfassung

ISeit 2013 ist der Klimaschutz eines der Hauptziele der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP). Die Kommission stellte im Zeitraum 2014-2020 über 100 Milliarden Euro – mehr als ein Viertel des gesamten GAP-Haushalts – für die Eindämmung des Klimawandels und die Anpassung an seine Folgen bereit.

IIDie Rolle der EU bei der Eindämmung des Klimawandels im Agrarsektor ist von entscheidender Bedeutung, da die EU Umweltstandards festlegt und die meisten Agrarausgaben der Mitgliedstaaten kofinanziert. Der Hof hat beschlossen, die GAP zu prüfen, da ein großer Teil der im Rahmen dieser Politik bereitgestellten Haushaltsmittel für die Eindämmung des Klimawandels und die Anpassung an seine Folgen bestimmt ist und zwischen der Klima- und der Agrarpolitik eine enge Verbindung besteht. Er geht davon aus, dass seine Ergebnisse im Zusammenhang mit dem Ziel der EU, bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen, hilfreich sein werden.

IIIDer Hof untersuchte, ob im Zeitraum 2014-2020 im Rahmen der GAP Methoden zur Eindämmung des Klimawandels unterstützt wurden, die das Potenzial hatten, die Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft zu reduzieren. Darüber hinaus ging er der Frage nach, ob die GAP im Zeitraum 2014-2020 bessere Anreize für die Anwendung wirksamer Methoden zur Eindämmung des Klimawandels bot als im Zeitraum 2007-2013. Er strukturierte seine Ergebnisse nach den Hauptquellen der landwirtschaftlichen Emissionen: Viehhaltung, Bodendüngung und Landnutzung.

IVInsgesamt stellte der Hof fest, dass die GAP-Mittel in Höhe von 100 Milliarden Euro, die im Zeitraum 2014-2020 für den Klimaschutz bereitgestellt wurden, kaum Auswirkungen auf die Emissionen aus der Landwirtschaft hatten, bei denen seit 2010 keine wesentliche Veränderung zu beobachten war. Die meisten von der GAP unterstützten Klimaschutzmaßnahmen haben ein geringes Potenzial, den Klimawandel einzudämmen. Im Rahmen der GAP werden nur selten Maßnahmen mit hohem Klimaschutzpotenzial finanziert.

VDie Emissionen aus der Viehhaltung, die hauptsächlich von Rindern stammen, machen etwa die Hälfte der Emissionen aus der Landwirtschaft aus und sind seit 2010 stabil geblieben. Die GAP zielt jedoch nicht darauf ab, den Viehbestand zu begrenzen, und bietet auch keine Anreize dazu. Zu den GAP-Marktmaßnahmen gehört die Absatzförderung für tierische Erzeugnisse, deren Verzehr seit 2014 nicht zurückgegangen ist.

VIDie Emissionen aus chemischen Düngemitteln und Dung, die fast ein Drittel der Emissionen aus der Landwirtschaft ausmachen, sind zwischen 2010 und 2018 gestiegen. Die GAP unterstützt Methoden, die den Einsatz von Düngemitteln reduzieren können, z. B. ökologischen/biologischen Landbau und Körnerleguminosen. Der Hof stellte jedoch fest, dass die Auswirkungen dieser Methoden auf die Treibhausgasemissionen unklar sind. Methoden, die wirksamer sind, wurden hingegen kaum gefördert.

VIIDie GAP unterstützt Landwirte, die entwässerte Torfflächen landwirtschaftlich nutzen. Von diesen Flächen gehen 20 % der Treibhausgase aus der Landwirtschaft der EU‑27 aus. Obwohl Mittel zur Entwicklung des ländlichen Raums verfügbar waren, wurden sie nur selten zur Wiederherstellung solcher Torfflächen eingesetzt. Außerdem schließen die GAP-Vorschriften einige Aktivitäten auf den wiedervernässten Flächen von Direktzahlungen aus. Die im Rahmen der GAP bereitgestellte Unterstützung für Aufforstung, Agroforstwirtschaft und Umwandlung von Ackerland in Dauergrünland wurde im Zeitraum 2014-2020 im Vergleich zu 2007-2013 nicht erhöht.

VIIITrotz ambitionierterer Klimaziele haben sich die Cross-Compliance-Vorschriften und die Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums im Vergleich zum vorangegangenen Zeitraum kaum verändert. Daher boten diese Regelungen den Landwirten keine Anreize zur Umsetzung wirksamer Klimaschutzmaßnahmen. Während die Ökologisierungsregelung die Umweltleistung der GAP verbessern sollte, waren ihre Auswirkungen auf das Klima marginal.

IXDer Hof empfiehlt der Kommission,

- Maßnahmen zu ergreifen, damit die Emissionen aus der Landwirtschaft durch die GAP reduziert werden;

- Schritte einzuleiten, um die Emissionen aus der landwirtschaftlichen Nutzung entwässerter organischer Böden zu reduzieren;

- regelmäßig über den Beitrag der GAP zur Eindämmung des Klimawandels Bericht zu erstatten.

Einleitung

Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft

01Auf die Lebensmittelerzeugung entfallen ca. 26 % der weltweiten Treibhausgasemissionen1. Abbildung 1 zeigt, dass die Landwirtschaft für den größten Teil dieser Emissionen verantwortlich ist. In ihrer Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ schrieb die Kommission unter Verwendung von IPCC-Richtlinien, die sich ausschließlich auf landwirtschaftliche Tätigkeiten konzentrieren, die Landwirtschaft sei für 10,3 % der Treibhausgasemissionen der EU verantwortlich (wobei also die Auswirkungen importierter Lebensmittel tierischen Ursprungs ignoriert werden), von denen fast 70 % aus der Tierhaltung stammten.

Abbildung 1

Weltweite Treibhausgasemissionen aus der Lebensmittelerzeugung

Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage von Poore, J. und Nemecek, T., Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers, 2018.

Die Mitgliedstaaten melden die in ihrem Hoheitsgebiet ausgestoßenen Treibhausgase anhand von Aktivitätsdaten, die mit den Emissionsquellen (z. B. Tierarten und -zahlen) und den entsprechenden Emissionsfaktoren verknüpft sind. Abbildung 2 zeigt die drei wichtigsten von der Landwirtschaft ausgestoßenen Treibhausgase, ihre wichtigsten Quellen in der EU sowie den Anteil dieser Quellen an den Gesamtemissionen der Landwirtschaft, die 13 % der gesamten Treibhausgasemissionen der EU‑27 ausmachen (einschließlich zusätzlicher Emissionen durch Landnutzung von 2,7 % und des Abbaus von Treibhausgasen durch Ackerflächen und Grünland). Zusätzliche Emissionen, die in Abbildung 2 nicht enthalten sind, entstehen durch den Kraftstoff für Maschinen und den Brennstoff für die Beheizung von Gebäuden. Diese machen etwa 2 % der Gesamtemissionen der EU‑27 aus.

Abbildung 2

Hauptquellen von Treibhausgasemissionen (in CO2-Äquivalent)

Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage der Treibhausgasinventare der EU‑27 im Jahr 2018 (EEA greenhouse gas – data viewer, Europäische Umweltagentur (EUA)).

Die Landwirtschaft, und insbesondere die tierische Erzeugung, ist zwangsläufig mit der Emission von Treibhausgasen verbunden. Einige Arten der Landnutzung bieten Möglichkeiten, Emissionen zu reduzieren oder Kohlendioxid (CO2) aus der Atmosphäre zu entfernen, indem Kohlenstoff im Boden und in Biomasse (Pflanzen und Bäume) gespeichert wird. Zu diesen Methoden gehören die Wiederherstellung von entwässerten Torfflächen und die Aufforstung.

04Abbildung 3 zeigt, wie sich die Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft im Zeitraum 1990-2018 entwickelt haben. Zwischen 1990 und 2010 sanken sie um 25 %, was vor allem auf einen Rückgang des Düngemitteleinsatzes und des Viehbestands zurückzuführen war. Am stärksten war der Rückgang zwischen 1990 und 1994, und seit 2010 sind die Emissionen nicht weiter gesunken.

Abbildung 3

Netto-Treibhausgasemissionen der EU‑27 aus der Landwirtschaft seit 1990

Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage der Treibhausgasinventare der EU‑27 von 1990-2018 (EEA greenhouse gas – data viewer).

Klimaschutzpolitik in der EU

05Die Reaktion der EU auf den Klimawandel basiert auf zwei Strategien: Eindämmung und Anpassung. Eindämmung bedeutet, die vom Menschen verursachten Treibhausgasemissionen zu reduzieren oder Treibhausgase aus der Atmosphäre zu entfernen. Anpassung bedeutet, sich an den aktuellen oder erwarteten Klimawandel und seine Auswirkungen anzupassen. Dieser Bericht konzentriert sich auf die Eindämmung.

06Im Jahr 1997 unterzeichnete die EU das Kyoto-Protokoll. Damit verpflichtete sie sich, ihre Treibhausgasemissionen bis 2020 um 20 % zu reduzieren, wobei das Emissionsniveau von 1990 als Ausgangswert diente. Im Jahr 2015 trat die EU dem Übereinkommen von Paris bei und setzte sich infolgedessen höhere Emissionsreduktionsziele. Der aktuelle politische Rahmen der EU zielt darauf ab, die Treibhausgasemissionen der EU bis 2030 um 40 % zu reduzieren. Die Kommission hat vorgeschlagen, dieses Ziel auf 55 % zu erhöhen und bis 2050 die Nettoemissionen auf null zu senken2.

07Der EU-Rahmen zur Eindämmung des Klimawandels bis 2020 hatte zwei Hauptkomponenten: das Emissionshandelssystem und die Rechtsvorschriften zur Lastenteilung, die sich im Jahr 2018 zusammen auf 95 % der Treibhausgasemissionen der EU bezogen (Abbildung 4).

Abbildung 4

EU-Rahmen zur Eindämmung des Klimawandels im Jahr 2018

Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage des EUA-Berichts Nr. 13/2020, „Trends and projections in Europe 2020“.

Die EU hat in den Rechtsvorschriften zur Lastenteilung Emissionsreduktionsziele von 10 % bis 20203 und 30 % bis 20304 (im Vergleich zu 2005) festgelegt. Abbildung 5 zeigt die für jeden der 27 Mitgliedstaaten festgelegten Ziele für 2020, die das Pro-Kopf-Einkommen berücksichtigen. Jeder Mitgliedstaat entscheidet, wie das nationale Ziel erreicht werden soll und ob der Agrarsektor dazu beiträgt oder nicht.

Abbildung 5

In den Rechtsvorschriften zur Lastenteilung festgelegte nationale Ziele für 2020, verglichen mit den Emissionen von 2005

Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage von Anhang II der Entscheidung Nr. 406/2009/EG, siehe Fußnote 3.

Nach den für 2019 geschätzten Treibhausgasemissionen in den Sektoren mit Lastenteilung lagen die Emissionen des Jahres 2019 in 14 der 27 Mitgliedstaaten unter den nationalen Zielen für 20205. Der Hof nahm für jeden Mitgliedstaat einen Vergleich der Emissionslücke im ersten Zeitraum (2013-2020) mit der Emissionslücke im zweiten Zeitraum (2021-2030) vor. Anstelle von Zahlen für 2021 verwendete er die letzte verfügbare Schätzung für 2019. Abbildung 6 zeigt, dass die Ziele für 2030 für die EU eine viel größere Herausforderung darstellen werden.

Abbildung 6

Lücken bei der Erreichung der in den Rechtsvorschriften zur Lastenteilung festgelegten Ziele für 2020 und 2030

Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage des Berichts der Kommission EU climate action progress report von November 2020 (Tabelle 6), des Durchführungsbeschlusses (EU) 2020/2126 der Kommission vom 16. Dezember 2020 und der Verordnung (EU) 2018/842 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018.

Die Kommission beschloss im Jahr 2011, Klimaschutzerwägungen im EU-Haushalt systematisch einzubeziehen („durchgängige Berücksichtigung der Klimaschutzbelange“). Dies beinhaltete die Integration von Eindämmungs- und Anpassungsmaßnahmen („Klimaschutzmaßnahmen“) in die EU-Politiken und die Nachverfolgung der für diese Maßnahmen verwendeten Mittel – mit dem Ziel, mindestens 20 % des EU-Haushalts 2014-2020 für Klimaschutzmaßnahmen auszugeben6.

Rolle der GAP bei Klimaschutzmaßnahmen im Zeitraum 2014-2020

11Derzeit werden mit der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU drei große Ziele verfolgt: rentable Nahrungsmittelerzeugung, nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen und ausgewogene räumliche Entwicklung. An der Verwaltung sind sowohl die Kommission als auch die Mitgliedstaaten beteiligt. Die Zahlstellen in den Mitgliedstaaten sind für die Bearbeitung von Beihilfeanträgen, die Kontrolle von Antragstellern, die Ausführung von Zahlungen und die Überwachung des Mitteleinsatzes zuständig. Die Kommission legt einen Großteil der Rahmenbedingungen für die Ausgaben fest, kontrolliert und überwacht die Arbeit der Zahlstellen und legt Rechenschaft über den Einsatz der EU-Mittel ab. Im Rahmen der GAP werden drei Formen der Unterstützung gewährt:

- Direktzahlungen als Einkommensstützung für Landwirte;

- Marktmaßnahmen zur Bewältigung schwieriger Marktsituationen wie plötzlicher Preisverfall;

- Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums mit nationalen und regionalen Programmen, die den spezifischen Bedürfnissen und Herausforderungen der ländlichen Gebiete gerecht werden.

Seit 2014 sind Klimaschutzmaßnahmen7 eines der neun spezifischen Ziele, anhand deren die Kommission die Leistung der Gemeinsamen Agrarpolitik bewertet. Die Kommission schätzte, dass sie im Zuge der durchgängigen Berücksichtigung der Klimaschutzbelange im Zeitraum 2014-2020 im Agrarbereich 103,2 Milliarden Euro (45,5 Milliarden für Direktzahlungen und 57,7 Milliarden für Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums) zur Eindämmung des Klimawandels und zur Anpassung an seine Folgen bereitstellen würde (Abbildung 7). Dies entspricht 26 % des GAP-Haushalts und fast 50 % der gesamten EU-Ausgaben für Klimaschutzmaßnahmen8. In den Berichten der Kommission über die Klimaschutzausgaben wird nicht zwischen Anpassung und Eindämmung unterschieden.

Abbildung 7

Wichtigste GAP-Maßnahmen, die nach Angaben der Kommission zum Klimaschutz eingesetzt werden, 2014-2020

Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage der Nachverfolgung der Klimaschutzmaßnahmen durch die Kommission.

Viele Maßnahmen, die die Kommission als Beitrag zum Klimaschutz nachverfolgt, waren in erster Linie auf die biologische Vielfalt, die Wasser- und Luftqualität sowie soziale und wirtschaftliche Bedürfnisse ausgerichtet.

14In seinem Sonderbericht Nr. 31/2016 stellte der Hof fest, dass die Kommission die für Klimaschutzmaßnahmen aufgewendeten GAP-Mittel zu hoch angesetzt hatte und dass 18 % statt der von der Kommission angegebenen 26 % eine vorsichtigere Schätzung wären. Die Differenz ergab sich vor allem aus einer Überschätzung des Einflusses der Cross-Compliance-Regelung auf den Klimaschutz und aus der Tatsache, dass einige der verwendeten Koeffizienten nicht dem Konservativitätsprinzip entsprachen. Die Kommission erkannte an, dass die Klimarelevanz einiger Ausgaben mit der derzeitigen Methodik möglicherweise über- oder unterschätzt wurde, vertrat aber die Auffassung, dass ihr Ansatz für die Verfolgung klimabezogener Ausgaben, mit dem die Höhe solcher Ausgaben im Bereich der Landwirtschaft und der Entwicklung des ländlichen Raums bewertet wird, fundiert ist.

15Das langfristige Ziel der Kommission für die GAP im Zeitraum 2014-2020 bestand in der Senkung der Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft9. Die Kommission hat die zu erreichende Emissionssenkung nicht spezifiziert.

Strategie der Kommission zur Intensivierung der Klimaschutzbemühungen

16Am 1. Juni 2018 legte die Kommission Legislativvorschläge für die GAP im Zeitraum 2021-2027 vor. Sie erklärte, dass zur Verbesserung des Umwelt- und Klimaschutzes „die Latte durch die neue GAP sogar noch höher gelegt“ würde10. Die Kommission schlug ein neues leistungsbasiertes Modell vor, das den Mitgliedstaaten mehr Verantwortung und Rechenschaftspflicht bei der Gestaltung der GAP-Maßnahmen überträgt. Die Mitgliedstaaten sollen diese Maßnahmen in ihren „GAP-Strategieplänen“ erläutern, die von der Kommission genehmigt werden müssen.

17Im Dezember 2019 stellte die Kommission den europäischen Grünen Deal vor, der einen Fahrplan enthält, um Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen. Für den Zeitraum 2021-2027 schlug die Kommission vor, 25 % des EU-Haushalts für Klimaschutzmaßnahmen auszugeben, doch der Rat erhöhte diesen Anteil auf 30 %11. Abbildung 8 zeigt Strategien und Legislativvorschläge, die die Kommission im Jahr 2020 für Maßnahmen zur Verwirklichung der Klimaneutralität bis 2050 vorlegte.

18Im Dezember 2020 übermittelte die Kommission den Mitgliedstaaten Empfehlungen für die Ausarbeitung ihrer geplanten Strategiepläne für die Gemeinsame Agrarpolitik12. Sie empfahl z. B. den Einsatz von Öko-Regelungen zur Wiedervernässung entwässerter Torfflächen sowie zur Förderung von Präzisionslandwirtschaft und bodenschonender Landwirtschaft (ohne oder mit eingeschränktem Pflügen). In seinem Sonderbericht Nr. 18/2019 zu den EU-Treibhausgasemissionen empfahl der Hof der Kommission, sicherzustellen, dass die Strategiepläne für die Landwirtschaft und die Landnutzung zur Erreichung der Reduktionsziele bis 2050 beitragen, und sich zu vergewissern, dass die Mitgliedstaaten geeignete Politiken und Maßnahmen für diese Sektoren entwickeln.

Abbildung 8

Im Jahr 2020 veröffentlichte Strategien, Vorschläge und Vereinbarungen der EU in Bezug auf Klimawandel und Landwirtschaft

Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage von Mitteilungen der Kommission.

Prüfungsumfang und Prüfungsansatz

19Der Hof entschloss sich zur Durchführung dieser Prüfung, weil die Kommission im Zeitraum 2014-2020 fast 26 % des GAP-Haushalts (103 Milliarden Euro) für Klimaschutzmaßnahmen vorgesehen hatte. Darüber hinaus gehörte das Klima zu den wichtigsten Themen der politischen Diskussion über die künftige GAP, und das UN-Ziel für nachhaltige Entwicklung Nr. 13 macht es erforderlich, Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels zu ergreifen. Der Hof geht davon aus, dass seine Ergebnisse im Zusammenhang mit dem Ziel der EU, bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen, hilfreich sein werden.

20Der Hof untersuchte, ob im Zeitraum 2014-2020 im Rahmen der GAP Methoden zur Eindämmung des Klimawandels unterstützt wurden, die das Potenzial hatten, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Darüber hinaus ging er der Frage nach, ob die GAP im Zeitraum 2014-2020 bessere Anreize für die Anwendung wirksamer Methoden zur Eindämmung des Klimawandels bot als im Zeitraum 2007-2013. Der Hof konzentrierte sich bei seiner Arbeit auf die Hauptquellen von Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft: Viehhaltung und Lagerung von Dung, Ausbringung von chemischen Düngemitteln und Dung, landwirtschaftliche Nutzung organischer Böden und Umwandlung von Grünland und Ackerflächen.

21Nicht zum Prüfungsumfang gehörten Projekte zur Eindämmung des Klimawandels, die im Rahmen von Horizont 2020 und LIFE finanziert wurden. Darüber hinaus bezog der Hof auch Kraftstoff- oder Brennstoffemissionen aus der Landwirtschaft nicht in seine Prüfung ein.

22Der Hof erlangte Prüfungsnachweise aus folgenden Quellen:

- Analyse von Daten zu den Treibhausgasemissionen der EU‑27, den Bereichen Viehhaltung, Kulturpflanzen und Einsatz von Düngemitteln, den Programmen zur Entwicklung des ländlichen Raums sowie aus den Berichten der Kommission über Direktzahlungen;

- Befragungen von Vertretern von Landwirten und NRO aus dem Umwelt- und Klimabereich sowie von nationalen Behörden in Irland, Frankreich und Finnland, die auf der Grundlage des Anteils ihrer Emissionen aus der Landwirtschaft, ihrer landwirtschaftlichen Aktivitäten und ihrer Ansätze zur Eindämmung des Klimawandels und zur Kohlenstoffspeicherung ausgewählt wurden;

- Durchsicht wissenschaftlicher Studien zur Bewertung der Wirksamkeit von Eindämmungsmethoden und -technologien;

- Aktenprüfungen der durch die Landwirtschaft verursachten Treibhausgasemissionen der 27 Mitgliedstaaten und der GAP-Maßnahmen, die zu deren Reduktion oder zur Kohlenstoffbindung im Zeitraum 2014-2020 ergriffen wurden;

- Diskussionen mit Experten für Landwirtschaft und Klimawandel, um das beim Hof vorhandene Wissen zu erweitern und seine neuen Erkenntnisse zu besprechen.

Bemerkungen

23Der Hof unterteilte seine Bemerkungen in vier Abschnitte. In den ersten drei Abschnitten wird bewertet, wie sich die GAP im Zeitraum 2014-2020 auf die wichtigsten Quellen von Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft auswirkte: Viehhaltung, Ausbringung von chemischen Düngemitteln und Dung sowie Landnutzung. Der letzte Abschnitt befasst sich mit der Ausgestaltung der GAP im Zeitraum 2014-2020 und ihrem Potenzial zur Reduktion von Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft.

Die GAP hat die Emissionen aus der Viehhaltung nicht reduziert

24Der Hof untersuchte, ob sich die Treibhausgasemissionen aus der Verdauung von Futtermitteln und der Lagerung von Dung im Zeitraum 2014-2020 im Rahmen der GAP insgesamt verringert haben. Er bewertete den Umfang der GAP-Unterstützung für Eindämmungsmethoden, mit denen diese Emissionen wirksam reduziert werden. Außerdem untersuchte er, ob einige GAP-Beihilferegelungen zu einem Anstieg der Treibhausgasemissionen geführt haben.

25Die Treibhausgasemissionen aus der Viehhaltung sind in der EU‑27 zwischen 2010 und 2018 nicht gesunken. Die Verdauung von Futtermitteln ist für 78 % der Emissionen aus der Viehhaltung verantwortlich; die restlichen 22 % entfallen auf die Lagerung von Dung. Emissionen von Rindern und Milchkühen machen 77 % der Emissionen aus der Viehhaltung aus (Abbildung 9).

Abbildung 9

Emissionen aus der Viehhaltung im Jahr 2018

Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage der Treibhausgasinventare der EU‑27.

Die GAP-Maßnahmen beinhalten keine Verringerung des Viehbestands

26Die Emissionen aus der Viehhaltung haben sich in den meisten Mitgliedstaaten nicht verändert. Lediglich in Griechenland, Kroatien und Litauen waren im Zeitraum 2010-2018 erhebliche Emissionsreduktionen zu verzeichnen (Abbildung 10). Diese Reduktionen waren hauptsächlich auf einen starken Rückgang (ca. 30 %) des Milchkuhbestands zurückzuführen und nicht das Ergebnis gezielter GAP-Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels. In diesen drei Ländern spielte die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit die wichtigste Rolle beim Rückgang. In Irland, Ungarn und Polen hingegen sind die Emissionen erheblich gestiegen.

Abbildung 10

Trends bei den Emissionen aus der Viehhaltung im Zeitraum 2010-2018

Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage der Treibhausgasinventare der Mitgliedstaaten.

Eine Verringerung der tierischen Erzeugung würde die Emissionen aus der Verdauung von Futtermitteln und der Lagerung von Dung, aber auch aus der Ausbringung von Düngemitteln für die Futtermittelproduktion senken. Würde die tierische Erzeugung in der EU insgesamt verringert, so hätte dies in der EU auch eine Verringerung der Treibhausgasemissionen zur Folge. Die Nettoauswirkungen würden von Veränderungen im Verzehr tierischer Erzeugnisse abhängen. Im Falle einer dadurch bedingten Zunahme der Einfuhren käme es zu einer Verlagerung von CO2-Emissionen („Carbon Leakage“)13. Die GAP zielt jedoch nicht darauf ab, den Viehbestand zu begrenzen, und bietet auch keine Anreize dazu. Zu den GAP-Marktmaßnahmen gehört die Absatzförderung für tierische Erzeugnisse, deren Verzehr seit 2014 nicht zurückgegangen ist (Abbildung 11).

Abbildung 11

Jährlicher Pro-Kopf-Verzehr tierischer Erzeugnisse in der EU nicht rückläufig

Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage von Daten aus dem Kommissionsbericht über die Perspektiven für die Agrarmärkte der EU im Zeitraum 2020-2030, 2020.

Die oben genannten Trends basieren auf dem Angebot, das den Verbrauchern zur Verfügung steht, und beinhalten daher auch Lebensmittelabfälle. Wie der Hof in seinem Sonderbericht Nr. 34/2016 dargelegt hat, wird Schätzungen zufolge weltweit etwa ein Drittel der für den menschlichen Verzehr erzeugten Lebensmittel verschwendet oder geht verloren. Der Hof kam in seinem Bericht zu dem Schluss, dass die GAP bei der Bekämpfung der Lebensmittelverschwendung eine Rolle spielen muss, und empfahl, dieses Thema bei der Überprüfung der GAP einzubeziehen.

29In der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ kündigte die Kommission an, sie würde das Absatzförderungsprogramm der EU für landwirtschaftliche Erzeugnisse überprüfen, um die Nachhaltigkeit bei Erzeugung und Verzehr zu stärken. Die Kommission veröffentlichte am 22. Dezember 2020 eine Arbeitsunterlage (Staff Working Document14), in der sie die Absatzförderungspolitik bewertete. Sie setzt die Überprüfung dieser Politik fort und beabsichtigt, im Jahr 2022 Änderungen der Rechtsvorschriften vorzuschlagen. In der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ wurde überlegt, wie die EU ihr Absatzförderungsprogramm in Zukunft nutzen könnte, um die nachhaltigsten, CO2-effizientesten Methoden der tierischen Erzeugung zu unterstützen und den Übergang zu einer hauptsächlich pflanzlichen Ernährung zu fördern.

30Bei seiner Durchsicht von Studien ermittelte der Hof keine wirksamen und zugelassenen Methoden, die die Emissionen aus der Viehhaltung aufgrund der Verdauung von Futtermitteln signifikant reduzieren können, ohne die Erzeugung zu verringern (bestimmte Futterzusätze könnten wirksam sein, sind aber nicht zugelassen). Viele Methoden, die die Zucht, die Fütterung, die Gesundheit und das Fruchtbarkeitsmanagement von Tieren betreffen, haben nur ein langsames und geringes Potenzial zur Eindämmung des Klimawandels. Einige dieser Methoden fördern die Ausweitung der Erzeugung und können somit die Nettoemissionen erhöhen (Kasten 1).

Kasten 1

Der Rebound-Effekt und Emissionen aus der Viehhaltung

Innovationen bei den Bewirtschaftungsmethoden und technologische Innovationen können die Treibhausgaseffizienz der landwirtschaftlichen Produktion erhöhen. So haben beispielsweise Fortschritte in der Milchviehzucht dank höherer Milchleistung pro Tier zu geringeren Emissionen pro Liter erzeugter Milch geführt. Solche Effizienzgewinne schlagen sich jedoch nicht direkt in geringeren Gesamtemissionen nieder. Dies liegt daran, dass der technologische Wandel in der Viehhaltung auch zu einer Senkung der Produktionskosten pro Liter Milch geführt hat, was wiederum eine Ausweitung der Produktion zur Folge hat. Dieser sogenannte „Rebound-Effekt“ reduziert die Treibhausgaseinsparungen der Technologie, die ohne Ausweitung der Produktion auftreten würden. Die zusätzlichen Emissionen, die durch die Ausweitung der Produktion verursacht werden, können sogar höher sein als die Einsparungen, die durch die höhere Effizienz erzielt werden, sodass die Innovation zu einem Anstieg der Gesamtemissionen führt15.

Der Hof stellte vier wirksame Verfahren zur Verringerung der Emissionen aus der Lagerung von Dung fest (Ansäuerung und Kühlung von Dung, undurchlässige Abdeckungen von Dunglagern und Erzeugung von Biogas mit Dung als Ausgangsstoff). Mehrere Mitgliedstaaten unterstützten diese Verfahren in einer kleinen Zahl landwirtschaftlicher Betriebe mit Beihilfen im Rahmen der GAP (Tabelle 1).

Tabelle 1

Mitgliedstaaten, die Landwirten im Zeitraum 2014-2019 GAP-Unterstützung für Eindämmungsmethoden zur Verringerung der Emissionen aus der Lagerung von Dung anboten

| Methoden | Mitgliedstaaten | Landwirtschaftliche Betriebe, denen die Unterstützung zugutekam |

| Ansäuerung von Gülle | Dänemark | 29 |

| Italien | 1 | |

| Polen | 2 | |

| Deutschland, Frankreich, Lettland, Litauen | unklare Daten | |

| Kühlung von Dung | Dänemark | 30 |

| Estland | 1 | |

| Polen | 2 | |

| Finnland | 1 | |

| Frankreich, Italien, Österreich | unklare Daten | |

| Undurchlässige Abdeckungen | Belgien | 13 |

| Dänemark | 503 | |

| Deutschland | 829 | |

| Estland | 30 | |

| Spanien | 344 | |

| Italien | 308 | |

| Luxemburg | 0 | |

| Ungarn | 374 | |

| Malta | 16 | |

| Polen | 275 | |

| Slowenien | 45 | |

| Slowakei | 7 | |

| Finnland | 30 | |

| Schweden | 5 | |

| Frankreich, Österreich, Lettland, Litauen, Rumänien | unklare Daten | |

| Erzeugung von Biogas aus Dung | Belgien | 60 |

| Griechenland | 6 | |

| Spanien | 0 | |

| Frankreich | 51 | |

| Kroatien | 0 | |

| Italien | 20 | |

| Ungarn | 129 | |

| Finnland | 22 | |

| Schweden | 20 | |

| Litauen, Polen, Rumänien | unklare Daten |

Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage von Daten der Mitgliedstaaten.

Mehrere GAP-Maßnahmen führen zu einer Aufrechterhaltung oder Erhöhung der Treibhausgasemissionen aus der Viehhaltung

32Im Durchschnitt sind spezialisierte Viehhalter davon abhängig, mindestens 50 %16 ihres Einkommens aus Direktzahlungen zu beziehen. Diese Abhängigkeit ist bei ihnen höher als bei Ackerbaubetrieben.

33Alle Mitgliedstaaten mit Ausnahme Deutschlands stellen einen Teil ihrer Direktzahlungen (zumeist zwischen 7 % und 15 %)17 in Form einer fakultativen gekoppelten Stützung bereit, von der 74 % auf die Stützung der Viehhaltung entfallen (Abbildung 12). Diese fakultative gekoppelte Stützung fördert die Aufrechterhaltung des Viehbestands, da Landwirte im Falle eines Abbaus ihres Viehbestands weniger Geld erhalten würden. Auf EU-Ebene macht die fakultative gekoppelte Stützung 10 % der Direktzahlungen aus (4,2 Milliarden Euro pro Jahr)18.

Abbildung 12

Anteil der einzelnen Bereiche an der fakultativen gekoppelten Stützung

Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage des Kommissionsdokuments Voluntary Coupled Support, 2020, S. 3.

In einer Studie aus dem Jahr 202019 wurde geschätzt, dass die Treibhausgasemissionen der EU aus der Landwirtschaft (ohne Emissionen aus der Landnutzung) um 0,5 % sinken würden, wenn die Mittel für die fakultative gekoppelte Stützung für Rinder, Schafe und Ziegen in Basisprämien für landwirtschaftliche Flächen umgeschichtet würden. Eine Studie aus dem Jahr 201720 kam zu dem Schluss, dass die Emissionen aus der Landwirtschaft ohne Direktzahlungen um 2,5 % niedriger wären. 84 % des Rückgangs wären dabei auf eine Verringerung der Erzeugung von Rindfleisch und Milcherzeugnissen und der damit verbundenen geringeren Verwendung von Düngemitteln auf Weideland zurückzuführen. In einer Studie der Kommission aus dem Jahr 201721 wurde geschätzt, dass die Emissionen aus der Landwirtschaft um 4,2 % sinken würden, wenn die Direktzahlungen eingestellt würden, und um 5,8 %, wenn die Unterstützung im Rahmen der Entwicklung des ländlichen Raums ebenfalls abgeschafft würde. Diese Studie geht davon aus, dass ca. 7 % der landwirtschaftlichen Fläche für landbasierte Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels frei würden, z. B. für Aufforstung. Bei diesen Reduktionen ist der mögliche Verlagerungseffekt (siehe Ziffer 27) nicht berücksichtigt. Dieser liegt nach den Schätzungen in den drei genannten Studien zwischen 48 % und fast 100 % (bei Nichtvorhandensein von Handelsbeschränkungen).

35Eine Studie aus dem Jahr 202022 kam zu dem Schluss, dass die Emissionen in der EU um 21 % sinken würden, wenn etwa die Hälfte der Direktzahlungen an Landwirte als Gegenleistung für die Reduktion von Treibhausgasemissionen gezahlt würde. Zwei Drittel der Reduktion wären auf Veränderungen in der Erzeugung zurückzuführen, wobei die Erzeugung von Rind-, Schaf- und Ziegenfleisch sowie von Futtermitteln am stärksten zurückginge. Ein Drittel der Reduktion würde durch die Anwendung von Methoden zur Eindämmung des Klimawandels erreicht, darunter Technologien im Milchsektor, Biogas im Schweinesektor und die Stilllegung von Torfflächen. Diesen positiven Effekten würde ein Anstieg der Emissionen an anderen Orten um rund 4 % der derzeitigen EU-Agraremissionen gegenüberstehen, was zu einer Nettoreduktion um 17 % führen würde.

36Zusätzliche Emissionen entstehen durch die Abholzung von Wäldern im Zusammenhang mit der Erzeugung von Futtermitteln, insbesondere von Sojabohnen23. Werden Einfuhren berücksichtigt, so steigt der Anteil der Emissionen, der auf die Erzeugung von in der EU verzehrten tierischen Erzeugnissen zurückzuführen ist, weiter an (verglichen mit den Emissionen, die direkt durch die Landwirtschaft in der EU verursacht werden). Unter Einbeziehung der Einfuhren machen tierische Erzeugnisse schätzungsweise 82 % des CO2-Fußabdrucks (Abbildung 13), aber nur 25 % der Kalorien der durchschnittlichen EU-Ernährung aus24.

Abbildung 13

CO2-Fußabdruck von Lebensmitteln in der EU-Ernährung

Quelle: Sandström, V. et al., The role of trade in the greenhouse gas footprints of EU diets, 2018, S. 55 (erstellt mit Daten von V. Sandström).

Die Emissionen aus Düngemitteln und Dung auf Böden nehmen zu

37Der Hof bewertete, ob die Maßnahmen der GAP im Zeitraum 2014-2020 zu einer Reduktion der mit der Ausbringung von chemischen Düngemitteln und Dung verbundenen Treibhausgasemissionen führten.

38Die Ausbringung von chemischen Düngemitteln und Dung ist zusammen mit den Ausscheidungen von Weidetieren für den Großteil der Treibhausgasemissionen aus Nährstoffen in Böden verantwortlich. Zwischen 2010 und 2018 stiegen die Emissionen aus Nährstoffen in Böden um 5 % an. Dieser Anstieg ist in erster Linie auf eine Zunahme des Düngemitteleinsatzes zurückzuführen, während die andere Hauptemissionsquelle, Dung, stabiler geblieben ist (Abbildung 14).

Abbildung 14

Verwendung von chemischen Düngemitteln und Dung

Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage der Treibhausgasinventare der EU‑27.

Zwischen 2010 und 2018 sind die Emissionen aus chemischen Düngemitteln und Dung in acht Mitgliedstaaten angestiegen (Abbildung 15). Der Anstieg (über 30 %) war in Bulgarien, Tschechien, Ungarn, Rumänien und der Slowakei am höchsten. Nur in Griechenland und Zypern gingen die Emissionen deutlich zurück. Diese Trends auf Länderebene sind fast alle auf Veränderungen bei der Verwendung von chemischen Düngemitteln zurückzuführen. Zur Gruppe der Mitgliedstaaten, die keine oder keine signifikante Veränderung aufweisen, gehören die Länder mit den höchsten Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft pro Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche25.

Abbildung 15

Trends bei den Emissionen aus Nährstoffen in Böden im Zeitraum 2010-2018

Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage der Treibhausgasinventare der Mitgliedstaaten.

Ausnahmen von der Nitratrichtlinie machen deren positive Auswirkungen auf die mit der Ausbringung von Dung verbundenen Emissionen teilweise zunichte

40Da die Beihilfen nicht an eine Verringerung der tierischen Erzeugung geknüpft wurden (Ziffern 26-34), hat sich auch die Dungmenge nicht verringert (Abbildung 14). Die gleichbleibende tierische Erzeugung hält auch den Düngemitteleinsatz hoch, da für tierische Erzeugnisse mehr Stickstoff benötigt wird als für pflanzliche Lebensmittel26.

41Im Rahmen der GAP unterliegen die Landwirte der sogenannten Cross-Compliance-Regelung (Ziffer 77). Die Grundanforderung an die Betriebsführung (GAB) 1 „Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen“ deckt die Einhaltung der Nitratrichtlinie27 ab, die für alle Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe gilt, unabhängig davon, ob sie mit GAP-Mitteln unterstützt werden oder nicht. Die Nitratrichtlinie schreibt einen ausgewogenen Einsatz von Düngemitteln vor, legt Grenzwerte für die Menge an ausgebrachtem Dung fest und regelt, in welchen Zeiträumen die Ausbringung verboten ist. Einer im Jahr 2011 im Auftrag der Kommission durchgeführten Studie28 zufolge wären die N2O-Emissionen in der EU im Jahr 2008 ohne die Nitratrichtlinie insgesamt um 6,3 % höher ausgefallen, was vor allem auf die Zunahme der Gesamtstickstoffauswaschung in das Grundwasser und die Oberflächengewässer zurückzuführen gewesen wäre.

42Im Jahr 2020 galt für vier Länder (Belgien, Dänemark, Irland und Niederlande) eine Ausnahmeregelung von der Nitratrichtlinie bezüglich des Grenzwerts für ausgebrachten Dung. Diese vier Länder gehören zu den größten Treibhausgasemittenten pro Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche29. Ausnahmen können an Bedingungen geknüpft sein, um die negativen Auswirkungen des Ausbringens von mehr als der normalerweise erlaubten Menge Dung auf den Boden auszugleichen. In der Studie von 2011 wurde geschätzt, dass Ausnahmen die gasförmigen Stickstoffemissionen um bis zu 5 % erhöhen und die Emissionen von N2O um bis zu 2 %.

43Der Hof analysierte die von den irischen Behörden bereitgestellten Informationen über Ausnahmen im Rahmen der Nitratrichtlinie (Abbildung 16). Seit 2014 haben sich in Irland die Flächen, für die eine Ausnahmeregelung gilt, um 34 % vergrößert, und die Anzahl der Tiere in landwirtschaftlichen Betrieben mit Ausnahmeregelungen stieg um 38 % an. Im selben Zeitraum stiegen die Emissionen aus chemischen Düngemitteln um 20 %, die Emissionen aus auf den Boden ausgebrachtem Dung um 6 % und die indirekten Emissionen durch Auswaschung und Oberflächenabfluss um 12 %.

Abbildung 16

Entwicklung der irischen Flächen, für die eine Ausnahmeregelung von der Nitratrichtlinie gilt, und damit verbundene Anzahl von Tieren

Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage des Berichts Nitrates Derogation Review 2019: report of the Nitrates Expert Group, Juli 2019, S. 12.

Bei seiner Durchsicht von Studien ermittelte der Hof keine wirksamen Methoden zur Reduktion der durch die Ausbringung von Wirtschaftsdünger entstehenden Treibhausgasemissionen, außer der Reduktion der ausgebrachten Menge. Im Rahmen der GAP werden Methoden unterstützt, bei denen Wirtschaftsdünger in Bodennähe oder in den Boden ausgebracht wird (z. B. Schleppschlauch/-schuh). Solche Methoden können wirksam sein, um die Ammoniakemissionen zu reduzieren, sie helfen aber nicht, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, und können diese sogar erhöhen30.

Die GAP hat den Einsatz chemischer Düngemittel nicht reduziert

45Im Rahmen der GAP wird eine Reihe von landwirtschaftlichen Methoden unterstützt, die den Einsatz von Düngemitteln reduzieren sollen. In den folgenden Ziffern befasst sich der Hof mit fünf landwirtschaftlichen Methoden und der damit verbundenen GAP-Unterstützung im Zeitraum 2014-2019 (siehe Tabelle 2 und Ziffern 46-51 für eine Beurteilung der einzelnen Methoden):

- zwei Methoden, die im Rahmen der GAP stark gefördert werden, deren Wirksamkeit zur Eindämmung des Klimawandels jedoch in den vom Hof analysierten Studien für unklar befunden wird (ökologischer/biologischer Landbau und Körnerleguminosen),

- drei Methoden, die der Hof als wirksam für die Eindämmung des Klimawandels eingestuft hat, die aber nur minimale GAP-Unterstützung erhalten haben (Futterleguminosen, variable Stickstoffdüngung und Nitrifikationshemmstoffe).

Tabelle 2

Im Rahmen der GAP werden kaum wirksame Methoden zur Eindämmung des Klimawandels im Zusammenhang mit dem Einsatz chemischer Düngemittel unterstützt

| Methode/Technologie | Auswirkungen der GAP auf die Anwendung | Wirksamkeit im Hinblick auf die Eindämmung des Klimawandels |

| Ökologischer/biologischer Landbau | mäßig | unklar |

| Körnerleguminosen (Ackerland) | mäßig | unklar |

| Futterleguminosen (Grünland) | keine-minimal | wirksam |

| Variable Stickstoffdüngung | keine-minimal | wirksam |

| Nitrifikationshemmstoffe | keine-minimal | wirksam |

Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage von Daten der Mitgliedstaaten für 2019.

Im Rahmen der GAP wurden der ökologische/biologische Landbau und der Anbau von Körnerleguminosen gefördert, aber die Auswirkungen auf den Einsatz von Düngemitteln sind unklar

46Im ökologischen/biologischen Landbau ist der Einsatz von chemischen Düngemitteln nicht erlaubt. Die Umstellung von konventionellem auf ökologischen/biologischen Landbau führt jedoch nicht unbedingt zu einer Verringerung der Treibhausgasemissionen. Es gibt im Wesentlichen zwei Umstellungsszenarien, die beide Zweifel daran aufwerfen, ob die Ausweitung des ökologischen/biologischen Landbaus die Treibhausgasemissionen reduziert hat:

- Stellt ein konventioneller landwirtschaftlicher Betrieb mit geringem Düngemitteleinsatz (z. B. Weidehaltung im Hochland) auf ökologischen/biologischen Landbau um, so sind die Auswirkungen auf die Emissionen gering.

- Stellt ein landwirtschaftlicher Betrieb mit einem höheren Düngemitteleinsatz auf ökologischen/biologischen Landbau um, so werden die Emissionen des Betriebs deutlich reduziert. Geringere Erträge aus der ökologischen/biologischen Landwirtschaft können jedoch andere Betriebe dazu veranlassen, zusätzliche Düngemittel oder Flächen einzusetzen, um mehr zu produzieren – und damit auch mehr Treibhausgase auszustoßen31 (Abbildung 17).

Abbildung 17

Ertragsreduzierende Methoden können Treibhausgasemissionen auf andere Betriebe verlagern

Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage des World Resources Institute, Regenerative Agriculture: Good for Soil Health, but Limited Potential to Mitigate Climate Change.

Die GAP hat durch Beihilfen für die Entwicklung des ländlichen Raums zu einer Ausweitung des ökologischen/biologischen Landbaus von 5,9 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche in der EU im Jahr 2012 auf 8,5 % im Jahr 2019 beigetragen. Der Hof fand jedoch keine zuverlässigen Nachweise für die Auswirkungen dieser Ausweitung auf den Einsatz von Düngemitteln und Dung sowie auf die Treibhausgasemissionen.

48Körnerleguminosen haben einen geringeren Stickstoffdüngerbedarf als andere Kulturen, da sie in der Lage sind, Stickstoff aus der Luft biologisch „zu binden“. Alle Mitgliedstaaten außer Dänemark boten GAP-Beihilfen für Körnerleguminosen an, sei es im Rahmen der Ökologisierung, der fakultativen gekoppelten Stützung oder der Beihilfen für die Entwicklung des ländlichen Raums. Laut Eurostat stieg die Anbaufläche für Körnerleguminosen zwischen 2010 und 2018 von 2,8 % auf 3,8 % der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche der EU. Die Förderung von Körnerleguminosen ist mit ähnlichen Zielkonflikten verbunden wie die Förderung des ökologischen/biologischen Landbaus: Ersetzen Leguminosen Kulturen, die wenig gedüngt werden, werden sie den Düngemitteleinsatz nicht signifikant beeinflussen. Ersetzen sie Kulturen, die mehr Dünger benötigen, besteht das Risiko einer Verlagerung der Emissionen auf andere landwirtschaftliche Betriebe (Abbildung 17). Auf Betriebsebene gibt es keine Daten dazu, wie sich der von der GAP geförderte Anbau von Körnerleguminosen auf den Einsatz von Düngemitteln ausgewirkt hat.

Die GAP bietet wenig Unterstützung für wirksame Methoden zur Eindämmung des Klimawandels

49Futterleguminosen wie Klee und Luzerne können auf Grünland eingesetzt werden und aufgrund ihrer Fähigkeit, Stickstoff aus der Luft zu binden, den Düngemitteleinsatz reduzieren. Im Gegensatz zu Körnerleguminosen binden Futterleguminosen größere Mengen Stickstoff und führen nicht zu einer Verringerung der Grünlanderträge, wodurch die Gefahr einer Verlagerung von Emissionen auf andere Betriebe vermieden wird. Auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten erlangten Informationen schätzt der Hof, dass diese Methode auf höchstens 0,5 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche der EU angewendet wird.

50Die variable Stickstoffdüngung ist eine besondere Art der Präzisionslandwirtschaft, die die Düngemittelausbringung an den Versorgungsbedarf der Pflanzen des jeweiligen Feldes anpasst. Der Gemeinsamen Forschungsstelle zufolge32 kann diese Technologie zu einer Verringerung des Düngemitteleinsatzes um rund 8 % führen, ohne die Erträge zu senken33. Laut Informationen der Mitgliedstaaten haben neun Länder (Belgien, Tschechien, Deutschland, Spanien, Italien, Lettland, Polen, Slowakei und Schweden) im Zeitraum 2015-2019 GAP-Unterstützung für diese Methode genutzt, und zwar in 0,01 % der landwirtschaftlichen Betriebe der EU.

51Nitrifikationshemmstoffe sind Verbindungen, die die Umwandlung von Ammonium in Nitrat verlangsamen, wodurch die N2O-Emissionen reduziert werden. Sie können eine wirksame Eindämmungstechnologie darstellen, bei der die direkten N2O-Emissionen schätzungsweise um etwa 40 % gesenkt werden, ohne dass der Ertrag beeinträchtigt wird. Besonders wirksam sind sie, wenn sie zusammen mit Ureasehemmern eingesetzt werden34. Bei seiner Prüfung stellte der Hof jedoch fest, dass für den Einsatz von Nitrifikationshemmstoffen keine Beihilfen im Rahmen der GAP gezahlt wurden.

Die GAP-Maßnahmen führten insgesamt nicht zu einer Erhöhung der in Böden und Pflanzen gespeicherten Menge an Kohlenstoff

52Der Hof untersuchte, ob die Maßnahmen der GAP im Zeitraum 2014-2020 eine Reduktion der Emissionen aus der Landnutzung oder eine Erhöhung der Kohlenstoffbindung auf Grünland und Ackerflächen förderten. Er bewertete, ob die GAP Methoden unterstützte, die das Potenzial hatten, wesentlich zur Eindämmung des Klimawandels beizutragen, und ob sie deren Anwendung steigerte.

53Seit 2010 sind die Nettoemissionen aus Ackerflächen und Grünland nicht weiter zurückgegangen. In sieben Mitgliedstaaten waren die Emissionen stabil oder schwankten ohne eindeutige Trends, während sie in 12 Ländern anstiegen und in weiteren acht Ländern zurückgingen (Abbildung 18).

Abbildung 18

Trends bei den Emissionen aus der Landnutzung im Zeitraum 2010-2018

Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage der Treibhausgasinventare der Mitgliedstaaten.

Emissionen aus der Landnutzung hängen von der Bodenart ab. Organische Böden sind besonders reich an organischer Substanz und werden nach bestimmten Parametern identifiziert35. Alle anderen Bodenarten gelten als Mineralböden. Abbildung 19 zeigt, dass landwirtschaftlich genutzte organische Böden die Hauptquelle für Emissionen aus der Landnutzung sind. Die Emissionen aus organischen Böden sind recht stabil geblieben und lagen 2018 um 1 % unter dem Niveau von 2010. Der Abbau von Treibhausgasen durch Ackerflächen und Grünland auf Mineralböden ist seit 2010 um mehr als 8 % zurückgegangen.

Abbildung 19

Emissionen und Abbau von Treibhausgasen durch organische Böden und Mineralböden

Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage der Treibhausgasinventare der Mitgliedstaaten.

Fast die Hälfte der Mitgliedstaaten will unberührte Torfflächen schützen

55Torfflächen sind eine Art von Feuchtgebieten mit einer dicken organischen Bodenschicht, die besonders reich an organischer Substanz ist. In der EU‑27 bedecken sie etwa 24 Millionen Hektar36 und speichern etwa 20-25 % des gesamten Kohlenstoffs in den Böden der EU (durchschnittlich 63 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalent)37. Sind sie unberührt, wirken sie als Kohlenstoffsenke. Durch Entwässerung werden sie jedoch zu einer Quelle von Treibhausgasemissionen. In der EU‑27 werden über 4 Millionen Hektar entwässerter organischer Böden, einschließlich Torfflächen, als Ackerflächen oder Grünland bewirtschaftet. Dies entspricht etwa 2 % der gesamten Fläche an Acker- und Grünland in der EU, auf die aber 20 % der landwirtschaftlichen Emissionen der EU‑27 entfallen. Deutschland, Polen und Rumänien sind die größten CO2-Emittenten aus entwässerten organischen Böden in der EU (Abbildung 20).

Abbildung 20

Treibhausgasemissionen aus landwirtschaftlich genutzten organischen Böden

Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage des Greifswald Moor Centrums (aus EU-Inventaren 2017, eingereicht 2019).

Abbildung 21 veranschaulicht weiter, wie viel Kohlenstoff nach Schätzungen jährlich aus organischen Böden verloren geht, d. h. in die Atmosphäre abgegeben wird. Sie zeigt auch, dass Mineralböden jährlich zusätzlichen Kohlenstoff speichern, indem dieser (hauptsächlich durch Grünland) der Atmosphäre entzogen wird. Dieser Eindämmmungseffekt wird jedoch durch die Emissionen aus landwirtschaftlich genutzten organischen Böden mehr als kompensiert. Das Potenzial der Wiederherstellung von Torfflächen wird auch in einer Studie gewürdigt, die zu dem Schluss kam, dass eine Wiedervernässung von nur 3 % der landwirtschaftlichen Flächen in der EU die Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft um bis zu 25 % reduzieren würde38.

Abbildung 21

Obwohl organische Böden im Jahr 2018 2 % der Böden in der EU ausmachten, sind sie für den Großteil der Treibhausgasemissionen aus der Landnutzung verantwortlich

Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage der EU-Inventare des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen 2020.

Die GAP im Zeitraum 2014-2020 enthält keine EU-weite Maßnahme zur Verhinderung der Umwandlung von unberührten Torfflächen in landwirtschaftlich genutzte Flächen. Die Kommission schlug einen Standard für einen guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand (GLÖZ) zum Schutz von Feuchtgebieten und Torfflächen im Rahmen der GAP 2021-2027 vor.

5812 Mitgliedstaaten teilten dem Hof mit, dass sie im Zeitraum 2014-2020 die Erhaltung von Torfmooren im Rahmen der GAP förderten. Die Fläche, für die ein Entwässerungsverbot galt (etwa 600 000 ha) entspricht 2 % der gesamten Torffläche der EU. Sieben dieser Mitgliedstaaten (Estland, Irland, Italien, Litauen, Ungarn, Polen und Slowenien) setzten Mittel zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums ein, um solche Flächen zu schützen. Die übrigen fünf Länder (Belgien, Tschechien, Deutschland, Dänemark und Luxemburg) schützten Torfflächen mithilfe von Cross-Compliance- oder Ökologisierungsanforderungen.

59Sechs Mitgliedstaaten (Belgien, Dänemark, Deutschland, Italien, Ungarn und Schweden) teilten dem Hof mit, dass sie im Zeitraum 2014-2020 Maßnahmen im Rahmen der Entwicklung des ländlichen Raums aktivierten, um die Wiederherstellung entwässerter Torffläche zu unterstützen. In Deutschland nahmen 113 Begünstigte an einem derartigen Programm teil, und die übrigen fünf Mitgliedstaaten unterstützten die Wiederherstellung auf 2 500 Hektar. Der Kommission liegen keine Informationen über die Größe der wiederhergestellten Torfflächen vor.

60Anstatt den vollständigen Schutz und die Erhaltung der Torfflächen zu gewährleisten, ermöglicht es die derzeitige GAP, dass Landwirte, die entwässerte organische Böden landwirtschaftlich nutzen, trotz der damit verbundenen negativen Auswirkungen auf das Klima Direktzahlungen für solche Flächen erhalten. Wenn die Wiederherstellung bedeutet, dass keine landwirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt wird, kommt die Fläche außerdem womöglich nicht für Direktzahlungen infrage. Dies würde eine Wiederherstellung für Landwirte unattraktiv macht.

Die GAP bietet nur eingeschränkten Schutz für den in Grünland gespeicherten Kohlenstoff

61Nach den EU-Treibhausgasinventaren für 2018 hat Grünland auf Mineralböden 35 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent aus der Atmosphäre entfernt. Der größte Teil dieses Beitrags stammt von Flächen, die in den letzten 20 Jahren in Grünland umgewandelt wurden. Darüber hinaus speichert Grünland mehr Kohlenstoff im Boden als Ackerland, weil die Graswurzeln mehr Kohlenstoff aufnehmen und der Boden weniger gestört wird. Wird Grünland in Ackerland umgewandelt, so wird dieser angesammelte Kohlenstoff wieder an die Atmosphäre abgegeben. Ein Teil des angesammelten Kohlenstoffs kann auch freigesetzt werden, wenn Grünland regelmäßig gepflügt wird, um seine Produktivität wiederherzustellen. Durch Verhinderung sowohl der Umwandlung von Grünland in Ackerflächen als auch eines häufigen Umbruchs können daher Treibhausgasemissionen vermieden werden.

62Extensiv beweidetes Grünland kann Kohlenstoff binden. Somit kann die Kohlenstoffbindung auf Weideland die Emissionen des Viehs, das dort sein Futter findet, bis zu einem gewissen Maß eindämmen. Die GAP im Zeitraum 2007-2013 enthielt Maßnahmen zur Erhaltung von Dauergrünland im Rahmen der Cross-Compliance-Vorschriften. Die 2015 eingeführte Ökologisierungsregelung enthielt zwei Anforderungen zum Schutz von Dauergrünland (Abbildung 25) mit dem Hauptziel, den Kohlenstoffbestand zu erhalten39.

63Die erste Anforderung verlangt von den Mitgliedstaaten die Beibehaltung eines Anteils von Dauergrünland an der für Direktzahlungen angemeldeten Gesamtfläche auf der Grundlage eines Referenzzeitraums. In einer Studie aus dem Jahr 2017 wurde darauf hingewiesen, dass die GAP vor 2015 eine größere Fläche an Dauergrünland geschützt hat40. Zusätzlich zeigen die Zahlen der Kommission aus dem Jahr 2019, dass in 21 Ländern und Regionen der Anteil des Dauergrünlands zurückgegangen ist; in zwei Fällen (deutsches Bundesland Sachsen-Anhalt und Estland) überstieg dieser Rückgang die zulässige Spanne von 5 % und die Mitgliedstaaten mussten Korrekturmaßnahmen ergreifen.

64Der Rückgang von Dauergrünlandflächen, hauptsächlich durch die Umwandlung von Dauergrünland in Ackerland, führt zu Treibhausgasemissionen. Wie im Jahr 2020 vom Hof berichtet41, wird das Pflügen und die Neuansaat von Dauergrünland, ein Verfahren, durch das Treibhausgase (sowohl CO2 als auch N2O) freigesetzt werden42, auch in die Praxis umgesetzt (39 % der befragten Landwirte).

65Da die Ökologisierungsanforderung hinsichtlich des Anteils des Dauergrünlands weder die Umwandlung von Dauergrünland in andere Nutzungen noch das Pflügen und die Neuansaat von Dauergrünland verbietet, ist die Wirksamkeit dieser Anforderung zum Schutz des in Grünland gespeicherten Kohlenstoffs deutlich reduziert.

66Die zweite Anforderung führte das Konzept des „umweltsensiblen Dauergrünlands“ ein, um die umweltsensibelsten Gebiete innerhalb der Natura-2000-Gebiete sowohl vor der Umwandlung in andere Nutzungen als auch vor dem Pflügen zu schützen. Die Mitgliedstaaten hatten die Möglichkeit, zusätzliche Flächen außerhalb des Natura-2000-Netzes auszuweisen, zum Beispiel Grünland auf organischen Böden.

67Acht Mitgliedstaaten beschlossen, alle ihre Natura-2000-Gebiete als umweltsensibel auszuweisen, während andere Länder bestimmte Arten von Flächen innerhalb von Natura-2000-Gebieten auswiesen (Abbildung 22). Insgesamt wurden 8,2 Millionen Hektar Dauergrünland als umweltsensibel ausgewiesen43, was 52 % der Natura-2000-Grünlandfläche und 16 % des Dauergrünlands in der EU entspricht. Vier Mitgliedstaaten beschlossen, 291 000 Hektar Dauergrünland außerhalb der Natura-2000-Gebiete zu schützen (dies entspricht zusätzlichen 0,6 % des Dauergrünlands in der EU).

Abbildung 22

Anteil des als umweltsensibel ausgewiesenen Dauergrünlands innerhalb von Natura-2000-Gebieten in der EU

Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage der Europäischen Kommission, Direct payments 2015-2020 Decisions taken by Member States: State of play as from December 2018, 2019.

Die Ökologisierungsanforderung in Bezug auf umweltsensibles Dauergrünland kann den in Grünland gespeicherten Kohlenstoff besser schützen als die Anforderung bezüglich des Dauergrünlandanteils, da bei umweltsensiblem Dauergrünland sowohl die Umwandlung von Grünland in andere Nutzungen als auch das Pflügen verboten ist.

Keine nennenswerte Anwendung wirksamer Eindämmungsmaßnahmen auf Ackerland

69Die Menge an Kohlenstoff, die in Ackerland gespeichert ist und aus diesem freigesetzt oder abgebaut wird, hängt von der Art der Kultur, den Bewirtschaftungsmethoden sowie von Boden- und Klimavariablen ab. So können beispielsweise mehrjährige Gehölze in Obstbaumanlagen, auf Rebflächen und in Agroforstsystemen Kohlenstoff in langlebiger Biomasse speichern.

70In wissenschaftlichen Studien ermittelte der Hof vier wirksame Maßnahmen für Ackerland auf Mineralböden, die zum Abbau von Treibhausgasemissionen beitragen können: Anbau von Zwischenfrüchten/Deckfrüchten, Aufforstung, Agroforstwirtschaft und Umwandlung von Ackerland in Dauergrünland.

71Deckfrüchte/Zwischenfrüchte werden angebaut, um den Zeitraum zu verkürzen, in dem der Boden kahl bleibt, um das Risiko der Bodenerosion zu begrenzen. Eine weitere Auswirkung von Zwischenfrüchten/Deckfrüchten ist eine Erhöhung der Kohlenstoffspeicherung im Boden. Diese Auswirkungen sind größer, wenn die Vegetationsdecke dicht ist, die Wurzeln tief sind und die Pflanzenbiomasse in den Boden eingearbeitet wird. Nach den Daten von Eurostat für die EU‑27 bedeckten solche Kulturen im Jahr 2010 5,3 Millionen Hektar und im Jahr 2016 7,4 Millionen Hektar (7,5 % des Ackerlands der EU). Auch wenn der Anstieg um 39 % auf die GAP 2014-2020 zurückzuführen wäre, würde seine maximale Auswirkung auf die Treibhausgasemissionen einer Reduktion der jährlichen Emissionen aus der Landwirtschaft (einschließlich Ackerflächen und Grünland) um 0,6 % entsprechen.

72Die Fassungen der Cross-Compliance-Vorschriften, die in den Zeiträumen 2007-2013 und 2014-2020 in Kraft waren, enthielten jeweils eine Mindestanforderung an die Bodenbedeckung (GLÖZ 4), die den Anbau von Deckfrüchten auf bodenerosionsgefährdeten Parzellen vorschreibt. Während die allgemeinen Bestimmungen für die Cross-Compliance auf EU-Ebene festgelegt werden, ist es Sache der Mitgliedstaaten, nationale Standards zu definieren. Daher stellten einige Mitgliedstaaten strengere Anforderungen als andere. In Tschechien beispielsweise wurde die Bedingung auf Ackerlandparzellen mit einer durchschnittlichen Neigung von mehr als 4 Grad ausgeweitet, während sie im Zeitraum 2007-2013 auf Flächen mit einer Neigung von mehr als 7 Grad angewendet wurde. Der Kommission liegen keine Daten zur Anwendung von GLÖZ 4 auf EU-Ebene vor, die einen Vergleich der möglichen Auswirkungen dieser Vorschrift vor und nach 2015 ermöglichen würden44.

73Neben GLÖZ 4 konnten die Landwirte Zwischenfrüchte/Deckfrüchte anbauen, um die Anforderung in Bezug auf ökologische Vorrangflächen im Rahmen der Ökologisierung zu erfüllen (Abbildung 25). 20 Mitgliedstaaten haben von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Laut einer Evaluierungsstudie45 aus dem Jahr 2017 waren Zwischenfrüchte die zweithäufigste von Landwirten genutzte Option, um ihre Verpflichtungen hinsichtlich ökologischer Vorrangflächen zu erfüllen; im Jahr 2016 meldeten sie solche Kulturen auf 2,92 Millionen Hektar an. In den meisten Mitgliedstaaten bauten die Landwirte jedoch den Großteil der gemeldeten Zwischenfrüchte bereits vor der Einführung der Ökologisierung an. Dies bedeutet, dass die Ökologisierungsregelung nur geringfügige Auswirkungen auf die Größe der mit Zwischenfrüchten/Deckfrüchten bebauten Flächen und auf die Eindämmung des Klimawandels hatte, was auch durch die Schlussfolgerungen der Evaluierungsstudie bestätigt wurde.

74Die Aufforstung von marginalem Ackerland kann eine wirksame Maßnahme zur Eindämmung des Klimawandels sein, durch die Kohlenstoff im Boden und in den Bäumen gespeichert wird. Agroforstwirtschaft ist weniger wirksam, da die Dichte der Bäume, Sträucher oder Hecken geringer ist, hat aber den Vorteil, dass auf den Flächen weiterhin landwirtschaftliche Produktion stattfinden kann. Beide Eindämmungsmethoden werden herkömmlicherweise mit Mitteln für die Entwicklung des ländlichen Raums unterstützt. Abbildung 23 zeigt, dass ihre Anwendung im Vergleich zu den ursprünglichen Zielen gering war, dass sie im Zeitraum 2014-2020 geringer war als im Zeitraum 2007-2013 und dass folglich auch die geschätzten Gesamtauswirkungen dieser recht wirksamen Klimaschutzmaßnahmen auf die Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft gering sind.

Abbildung 23

Aufforstung und Agroforstwirtschaft in den Zeiträumen 2014-2020 und 2007-2013 (in ha)

Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage von Daten der Kommission aus Evaluation study of the forestry measures under Rural Development 2019 und den jährlichen Durchführungsberichten zu den Programmen zur Entwicklung des ländlichen Raums 2019. Die Werte zu den Auswirkungen der Eindämmungsmaßnahmen sind einer Studie aus dem Jahr 2016 entnommen (Ricardo-AEA study).

Die Mitgliedstaaten unterstützen in der Regel die Umwandlung von Ackerland in Dauergrünland im Rahmen ihrer Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen, die unter die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums fallen. Dem Hof liegen keine Daten dazu vor, welche Fläche im Zeitraum 2007-2013 insgesamt in Dauergrünland umgewandelt wurde. Im Zeitraum 2014-2019 haben 11 Mitgliedstaaten (Belgien, Bulgarien, Tschechien, Deutschland, Estland, Spanien, Italien, Litauen, Luxemburg, Ungarn und Rumänien) solche Methoden unterstützt und bis 2019 eine Ackerfläche von 517 000 ha in Dauergrünland umgewandelt. Der Hof schätzt, dass die Umwandlung von Ackerland in Dauergrünland bis zu 0,8 % der jährlichen Emissionen aus der Landwirtschaft entfernen könnte, bis die Böden einen neuen ausgeglichenen Zustand erreichen, in dem sich die Menge des freigesetzten und des abgebauten Kohlenstoffs die Waage hält (laut Schätzung des Weltklimarats (IPCC) nach etwa 20 Jahren).

Die Änderungen der GAP für 2014-2020 spiegelten die neuen Klimaziele nicht wider

76Der Hof bewertete, ob der GAP-Rahmen für den Zeitraum 2014-2020 darauf ausgelegt war, die Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft zu reduzieren. Er untersuchte, wie die Zielvorgaben für im Rahmen der GAP finanzierte Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels festgelegt wurden und ob die GAP-Regelungen für den Zeitraum 2014-2020 ein signifikant größeres Klimaschutzpotenzial hatten als die Regelungen, die im Zeitraum 2007-2013 galten. Außerdem untersuchte er die Daten, die die Kommission verwendet, um die Auswirkungen von Klimaschutzmaßnahmen zu überwachen, und ging der Frage nach, ob das Verursacherprinzip für Treibhausgasemittenten in der Landwirtschaft gilt.

Wenige neue Anreize zur Reduktion der Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft

77Obwohl der Klimaschutz seit 2014 zu den spezifischen Zielen der GAP gehört, hat die Kommission keine spezifische Zielvorgabe in Bezug auf die Emissionsreduktion festgelegt, die mit den für den Zeitraum 2014-2020 gemeldeten 100 Milliarden Euro für Klimaschutzmaßnahmen erreicht werden sollte. Die Mitgliedstaaten waren nicht verpflichtet, ihre eigenen Zielvorgaben für die Eindämmung des Klimawandels festzulegen, die mit den GAP-Mitteln des Zeitraums 2014-2020 erreicht werden sollten, und haben dies auch nicht getan. Die einzigen Ziele, die die Mitgliedstaaten der Kommission meldeten, bezogen sich auf die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums. Damit gaben sie an, wie viele Mittel sie für Klimaschutzmaßnahmen ausgeben wollten und welche landwirtschaftliche oder forstwirtschaftliche Fläche oder wie viele Tiere mit diesen Ausgaben abgedeckt werden sollten.

78Die Cross-Compliance-Regelung knüpft GAP-Zahlungen an grundlegende Standards in Bezug auf die Erhaltung des guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustands (GLÖZ) der Flächen und bestimmte Verpflichtungen, die sogenannten Grundanforderungen an die Betriebsführung (GAB). Grundanforderungen an die Betriebsführung sind in den EU-Rechtsvorschriften für die Bereiche Umweltschutz, Klimawandel, Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanze sowie Tierschutz festgelegt.

79Die Zahlstellen, die die GAP-Zahlungen in den Mitgliedstaaten verwalten, kontrollieren die Einhaltung der Cross-Compliance-Vorschriften bei mindestens 1 % der Landwirte. Hat ein Landwirt gegen Vorschriften verstoßen, können die Zahlstellen die Beihilfe je nach Umfang, Schwere und Dauer der Verstöße um 1 bis 5 % kürzen. Hiervon ausgenommen sind Verstöße, die als geringfügig eingestuft werden und vom Landwirt abgestellt werden können. Bei Landwirten mit wiederholten Verstößen können die Zahlungen um bis zu 15 % gekürzt werden; im Falle vorsätzlicher Verstöße können auch höhere Beträge abgezogen werden.

80In seinem Sonderbericht Nr. 26/2016 wies der Hof darauf hin, dass bei der Anwendung von Sanktionen für Verstöße gegen die Cross-Compliance-Vorschriften erhebliche Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten bestehen. Aus dem jährlichen Tätigkeitsbericht der Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (GD AGRI) der Europäischen Kommission46 geht hervor, dass 2,5 % aller Landwirte in der EU für das Antragsjahr 2018 kontrolliert wurden und dass bei einem Viertel der kontrollierten Landwirte Beihilfen wegen Verstößen gegen mindestens eine der Cross-Compliance-Vorschriften gekürzt wurden.

81Die Cross-Compliance-Vorschriften, die für den Klimaschutz relevant sind, haben sich zwischen den Zeiträumen 2007-2013 und 2014-2020 nur wenig verändert; daher hat sich ihr Potenzial zur Reduktion der Treibhausgasemissionen im Zeitraum 2014-2020 nicht wesentlich erhöht. Der Kommission liegen keine Daten dazu vor, wie sich die Cross-Compliance-Vorschriften auf die Anwendung der Eindämmungsmethoden durch die Landwirte auswirkten. Ohne diese Daten ist es nicht möglich, die Auswirkungen der Cross-Compliance-Vorschriften auf die Treibhausgasemissionen abzuschätzen47.

82Des Weiteren wies der Hof in seinem Sonderbericht Nr. 04/2020 über die Nutzung neuer Technologien zur Überwachung der Gemeinsamen Agrarpolitik darauf hin, dass Zahlstellen regelmäßig Verstöße gegen die dem Klimaschutz förderlichen Cross-Compliance-Vorschriften feststellen (Abbildung 24). Bei der Prüfung wurde festgestellt, dass Zahlstellen noch nicht damit begonnen hatten, die Sentinel-Daten des Copernicus-Programms zu nutzen. Diese ermöglichen es, alle Landwirte und nicht nur eine Stichprobe durch Monitoring zu kontrollieren, weshalb die Nutzung solcher Daten die Einhaltung dieser Vorschriften durch die Landwirte erhöhen könnte.

Abbildung 24

Anteil der Zahlstellen, die bei drei dem Klimaschutz förderlichen Cross-Compliance-Vorschriften Verstöße feststellten, aufgegliedert nach dem Ausmaß der Verstöße (Durchschnitt für den Zeitraum 2015-2017)

Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage von Statistiken der Kommission über die Ergebnisse der Mitgliedstaaten bei ihren Cross-Compliance-Kontrollen für 2015-2017.

Im Vergleich zum Zeitraum 2007-2013 war die wichtigste Änderung in der Ausgestaltung der Direktzahlungen an Landwirte im Zeitraum 2014-2020 die 2015 eingeführte Ökologisierungsregelung („Greening“) (Abbildung 25). Ihr Ziel bestand darin, die Umweltleistung der GAP durch Unterstützung von dem Klima- und Umweltschutz förderlichen Landbewirtschaftungsmethoden zu verbessern48. Dennoch war das Potenzial der Ökologisierungsregelung, zum Klimaschutz beizutragen, von Anfang an eingeschränkt, da ihre Anforderungen nicht auf die Reduktion der Emissionen aus der Viehhaltung abzielten, die für die Hälfte der Treibhausgasemissionen der EU aus der Landwirtschaft verantwortlich ist.

Abbildung 25

Struktur der Ökologisierung

Quelle: Europäischer Rechnungshof.

Während die Anbaudiversifizierung nur ein begrenztes Klimaschutzpotenzial hat, hätten die Anforderungen in Bezug auf Dauergrünland und ökologische Vorrangflächen durch die Speicherung von Kohlenstoff in Pflanzen und Böden zur Eindämmung des Klimawandels beitragen können49. Eine modellbasierte Studie50 aus dem Jahr 2017 zeigte jedoch, dass diese Komponenten nur wenige Änderungen bei den landwirtschaftlichen Methoden auslösten: Die Anforderungen in Bezug auf Dauergrünland und ökologische Vorrangflächen betrafen 1,5 % bzw. 2,4 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche (siehe auch den Sonderbericht Nr. 21/2017 des Hofes).

85Die Landwirte konnten die Anforderung in Bezug auf ökologische Vorrangflächen mit Methoden oder Elementen erfüllen, die bereits vor der Einführung der Ökologisierung im landwirtschaftlichen Betrieb vorhanden waren. Daher musste nur ein kleiner Teil der Landwirte neue Eindämmungsmethoden einführen, die sie vor 2015 nicht angewendet hatten. Der Hof stellte ferner fest, dass die Wirksamkeit der Anforderung in Bezug auf Grünland zum Schutz des in Grünland gespeicherten Kohlenstoffs begrenzt ist (Ziffern 61-68). Er ist der Ansicht, dass die Ökologisierung in ihrer jetzigen Form nicht wesentlich zur Eindämmung des Klimawandels beitragen wird. Eine im Jahr 2017 für die GD AGRI erstellte Evaluierungsstudie kam zu dem Schluss, dass die verschiedenen Elemente der Ökologisierung entweder ungewisse oder positive, aber nur geringfügige Auswirkungen auf den Klimaschutz haben51.

86Im Zeitraum 2014-2020 zielten 3,2 % der Mittel für die Entwicklung des ländlichen Raums primär auf die Reduktion von Treibhausgasemissionen oder die Förderung der Kohlenstoffbindung ab. Maßnahmen, die primär auf andere Ziele ausgerichtet waren, z. B. Biodiversität, könnten ebenfalls zum Klimaschutz beitragen. Die Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums im Zeitraum 2014-2020 boten jedoch nicht viele neue Klimaschutzmaßnahmen an, die über die im Zeitraum 2007-2013 verfügbaren Maßnahmen hinausgingen, oder ihre Inanspruchnahme war gering (Ziffern 58-59).

87Mit dem gemeinsamen Überwachungs- und Bewertungsrahmen der Kommission werden Daten zum Klimaschutz für jeden Mitgliedstaat erhoben, darunter die Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft, der Anteil der Flächen mit Verträgen, die auf die Eindämmung des Klimawandels abzielen, oder der Anteil des Viehs, bei dem eine Emissionsreduktion angestrebt wird. Der Überwachungsrahmen liefert jedoch keine Informationen über die Art der geförderten Methoden zur Eindämmung des Klimawandels (z. B. Präzisionslandwirtschaft), ihre Anwendung und die geschätzten Auswirkungen auf die Treibhausgasemissionen. Auch die von der Kommission in Auftrag gegebenen Ad-hoc-Evaluierungen wurden durch einen Mangel an zuverlässigen Daten beeinträchtigt und erlaubten keine Bewertung der Auswirkungen der GAP-Maßnahmen auf den Klimawandel52. Nach Ansicht des Hofes werden die vorgeschlagenen Indikatoren für die Zeit nach 2020 die Situation nicht verbessern, wie in der Stellungnahme Nr. 7/201853 zu den Vorschlägen der Kommission für die GAP in der Zeit nach 2020 dargelegt.

88Die jährlichen Durchführungsberichte zur Entwicklung des ländlichen Raums sollten Informationen über die Auswirkungen von Klimaschutzmaßnahmen enthalten, die mit Mitteln für die ländliche Entwicklung finanziert wurden. Die Kommission berichtete, dass 30 der 115 Behörden, von denen die Mittel zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums verwaltet werden, im Jahr 2019 Informationen über den Nettobeitrag der mit diesen Mitteln finanzierten Maßnahmen zu den Treibhausgasemissionen vorlegten54. Die Verwaltungsbehörden verwendeten mehrere unterschiedliche Ansätze, um die Auswirkungen der finanzierten Maßnahmen auf die Treibhausgasemissionen zu berechnen, sodass es nicht möglich ist, die einzelnen Zahlen zu summieren.

Die EU wendet das Verursacherprinzip bei landwirtschaftlichen Emissionen nicht an

89Nach dem Verursacherprinzip55 sollten diejenigen, die Verschmutzungen verursachen, die dadurch entstehenden Kosten tragen. Im Bereich Klima kann das Prinzip durch Verbote oder Begrenzungen von Treibhausgasemissionen oder durch die Bepreisung von CO2-Emissionen (z. B. durch eine CO2-Steuer oder ein Handelssystem mit festen Emissionsobergrenzen) umgesetzt werden. In seinem Sonderbericht Nr. 12/2021 bewertet der Hof, ob dieses Prinzip in verschiedenen Bereichen der Umweltpolitik, einschließlich der Wasserverschmutzung durch die Landwirtschaft, ordnungsgemäß angewendet wird.

90Gemäß EU-Recht gilt das Verursacherprinzip zwar ausdrücklich für die Umweltpolitik der EU, nicht aber für die Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft56. Die Landwirtschaft fällt weder unter das Emissionshandelssystem der EU, noch unterliegt sie einer CO2-Steuer. In der Entscheidung über die Lastenteilung sind keine direkten Grenzwerte für die Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft der EU festgelegt. Die GAP schreibt ebenfalls keine Emissionsgrenzwerte vor.

Schlussfolgerungen und Empfehlungen

91Die Kommission stellte im Zeitraum 2014-2020 GAP-Mittel in Höhe von über 100 Milliarden Euro für die Bekämpfung des Klimawandels bereit. Die Mitgliedstaaten können entscheiden, welche Reduktionen der Treibhausgasemissionen im Agrarsektor erreicht werden sollen. Allerdings haben sich diese Emissionen seit 2010 kaum verändert (Ziffern 01-18). Bei dieser Prüfung untersuchte der Hof, ob im Zeitraum 2014-2020 im Rahmen der GAP Methoden zur Eindämmung des Klimawandels unterstützt wurden, die das Potenzial hatten, die Treibhausgasemissionen aus drei wichtigen Quellen zu reduzieren: Viehhaltung, Ausbringung von chemischen Düngemitteln und Dung sowie Landnutzung (Ackerflächen und Grünland). Darüber hinaus ging er der Frage nach, ob die GAP im Zeitraum 2014-2020 bessere Anreize für die Anwendung wirksamer Methoden zur Eindämmung des Klimawandels bot als im Zeitraum 2007-2013 (Ziffern 19-22).

92Bei den Emissionen aus der Viehhaltung, die für die Hälfte der Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft verantwortlich sind (einschließlich der Emissionen aus der Landnutzung und des Abbaus von Treibhausgasen durch Ackerflächen und Grünland), war zwischen 2010 und 2018 kein Rückgang zu verzeichnen. Diese Emissionen stehen in direktem Zusammenhang mit der Größe des Viehbestands, und zwei Drittel stammen von Rindern. Es gibt keine eindeutig wirksamen Maßnahmen zur Reduktion der Emissionen aus der Verdauung von Futtermitteln. Der Hof ermittelte vier potenziell wirksame Eindämmungsmaßnahmen im Bereich der Emissionen aus dem Wirtschaftsdüngermanagement, aber die GAP bietet kaum Anreize für ihre Anwendung. Die GAP zielt nicht darauf ab, den Viehbestand zu begrenzen, und bietet auch keine Anreize dazu. Zu den GAP-Marktmaßnahmen gehört die Absatzförderung für tierische Erzeugnisse, deren Verzehr seit 2014 nicht zurückgegangen ist. Dies trägt dazu bei, die Treibhausgasemissionen aufrechtzuerhalten, anstatt sie zu reduzieren (Ziffern 24-36).

93Die Treibhausgasemissionen aus der Verwendung von chemischen Düngemitteln und Dung, die in der EU ein Drittel der Emissionen aus der Landwirtschaft ausmachen, sind zwischen 2010 und 2018 gestiegen. Die GAP hat eine Ausweitung des ökologischen/biologischen Landbaus und des Anbaus von Körnerleguminosen unterstützt, aber die Auswirkungen solcher Methoden auf die Treibhausgasemissionen sind nicht klar. Im Rahmen der GAP wurde nur wenig oder gar keine Unterstützung für wirksame Klimaschutzmethoden wie den Einsatz von Nitrifikationshemmstoffen oder die variable Stickstoffdüngung bereitgestellt (Ziffern 37-51).

Empfehlung 1 – Maßnahmen ergreifen, damit die Emissionen aus der Landwirtschaft durch die GAP reduziert werdenDie Kommission sollte

- die Mitgliedstaaten auffordern, einen Zielwert für die Reduktion der Treibhausgasemissionen aus ihrem Agrarsektor festzulegen;

- die GAP-Strategiepläne der Mitgliedstaaten bewerten, um das Risiko einzuschränken, dass GAP-Regelungen die Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft erhöhen oder aufrechterhalten;

- sicherstellen, dass die GAP wirksame Anreize zur Reduktion der Treibhausgasemissionen aus der Viehhaltung und aus Düngemitteln bietet, die zur Erreichung der Klimaziele der EU beitragen.

Zeitrahmen: Dezember 2023

94Entwässerte organische Böden, die landwirtschaftlich genutzt werden, machen weniger als 2 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche der EU aus, sind aber für 20 % der Emissionen aus der Landwirtschaft der EU‑27 verantwortlich. Landwirtschaftlich genutzte entwässerte organische Böden kommen für Direktzahlungen infrage, während wiederhergestellte Torfflächen/Feuchtgebiete nicht immer förderfähig sind. Einige Mitgliedstaaten unterstützten zwar die Wiederherstellung von entwässerten Torfflächen, aber die Inanspruchnahme war zu gering, um einen Einfluss auf die Emissionen aus organischen Böden zu haben, die seit 2010 stabil geblieben sind. Im Rahmen der GAP des Zeitraums 2014-2020 wurde die Unterstützung für Maßnahmen zur Kohlenstoffbindung wie Aufforstung und die Umwandlung von Ackerland in Grünland im Vergleich zum Zeitraum 2007-2013 nicht erhöht. Zwar haben sich die mit Zwischenfrüchten/Deckfrüchten bebauten Flächen zwischen 2010 und 2016 vergrößert, doch sind die geschätzten Auswirkungen für den Klimaschutz gering (Ziffern 52-75).

Empfehlung 2 – Schritte einleiten, um die Emissionen aus der landwirtschaftlichen Nutzung entwässerter organischer Böden zu reduzierenDie Kommission sollte

- ein Monitoringsystem einführen, damit besser bewertet werden kann, welche Auswirkungen auf Torfflächen und Feuchtgebiete sich durch die GAP in der Zeit nach 2020 ergeben;

- Anreize für die Wiedervernässung/Wiederherstellung von entwässerten organischen Böden schaffen, beispielsweise durch Direktzahlungen, Konditionalität, Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums oder andere Ansätze für eine klimaeffiziente Landwirtschaft („Carbon Farming“).

Zeitrahmen: September 2024

95Die Kommission berichtete, dass 26 % der GAP-Mittel dem Klimaschutz zugutekämen, legte aber kein konkretes Eindämmungsziel für diese Mittel fest. Das Monitoringsystem der Kommission liefert keine Daten, die es ermöglichen würden, angemessen zu überwachen, wie sich die im Rahmen der GAP bereitgestellten Klimaschutzmittel auf die Treibhausgasemissionen auswirken. Während die Ökologisierungsregelung die Umwelt- und Klimaauswirkungen der Direktzahlungen verbessern sollte, waren die Nutzeffekte für das Klima gering. Da sich weder die Cross-Compliance-Vorschriften noch die Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums im Vergleich zum Zeitraum 2007-2013 wesentlich verändert haben, wurden die Landwirte auch nicht dazu ermutigt, neue wirksame Methoden zur Eindämmung des Klimawandels anzuwenden. Im EU-Recht wird das Verursacherprinzip nicht auf Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft angewendet (Ziffern 76-90).

Empfehlung 3 – Regelmäßige Berichterstattung über den Beitrag der GAP zur Eindämmung des KlimawandelsIm Einklang mit den ehrgeizigeren Klimazielen der EU bis 2030 sollte die Kommission

- Monitoringindikatoren festlegen, die eine jährliche Bewertung der Auswirkungen der im Zeitraum 2021-2027 im Rahmen der GAP finanzierten Klimaschutzmaßnahmen auf die Nettotreibhausgasemissionen ermöglichen, und regelmäßig darüber Bericht erstatten;

- das Potenzial einer Anwendung des Verursacherprinzips auf Emissionen aus landwirtschaftlichen Aktivitäten bewerten und Landwirte für den langfristigen Abbau von Kohlenstoff belohnen.

Zeitrahmen: Dezember 2023

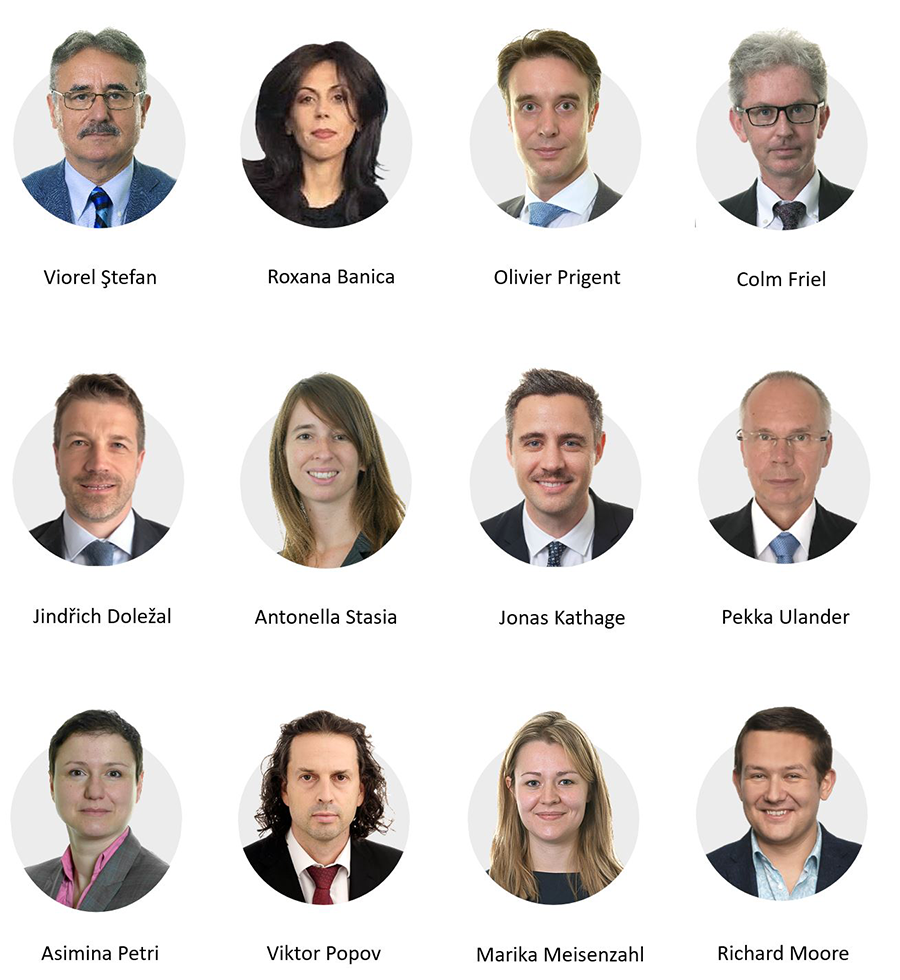

Dieser Bericht wurde von Kammer I unter Vorsitz von Herrn Samo Jereb, Mitglied des Rechnungshofs, am 7. Juni 2021 in Luxemburg angenommen.

Für den Rechnungshof

Klaus-Heiner Lehne

Präsident

Akronyme und Abkürzungen

CH4: Methan

CO2: Kohlendioxid

EHS: Emissionshandelssystem

EUA: Europäische Umweltagentur

GAB: Grundanforderung an die Betriebsführung

GAP: Gemeinsame Agrarpolitik

GD AGRI: Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung der Europäischen Kommission

GLÖZ: guter landwirtschaftlicher und ökologischer Zustand