Infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici: vi sono più stazioni di ricarica, ma la loro diffusione non uniforme rende complicato viaggiare nell’UE

Contenuto della relazioneL’obiettivo dell’audit della Corte era determinare l’efficacia del sostegno fornito dalla Commissione alla realizzazione di infrastrutture accessibili al pubblico per la ricarica di veicoli elettrici in tutta l’UE.

La Corte ha riscontrato che, nonostante alcuni successi, quali la promozione di uno standard comune UE per i connettori e il migliorato accesso a diverse reti di ricarica, permangono ostacoli agli spostamenti con veicoli elettrici nell’UE. La disponibilità di stazioni di ricarica varia da paese a paese, i sistemi di pagamento non presentano requisiti minimi armonizzati e le informazioni per gli utilizzatori sono inadeguate. In assenza di un’analisi generale dei deficit infrastrutturali, la Commissione non è stata in grado di garantire che i fondi UE vadano là dove sono maggiormente necessari. L’UE è tuttora molto lontana dal valore-obiettivo stabilito nel Green Deal di un milione di punti di ricarica entro il 2025 e non dispone di una tabella di marcia strategica generale per la mobilità elettrica.

La Corte ha rivolto una serie di raccomandazioni alla Commissione europea per aiutarla a migliorare la realizzazione di infrastrutture di ricarica accessibili al pubblico in tutta l’UE.

Relazione speciale della Corte dei conti europea presentata in virtù dell’articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, del TFUE.

Sintesi

ICon il Green Deal europeo annunciato nel dicembre 2019, l’UE mira adesso a ridurre, entro il 2050, le proprie emissioni di gas a effetto serra generate dai trasporti del 90 % rispetto al 1990, nell’ambito di più ingenti sforzi profusi per divenire un’economia climaticamente neutra. Una parte essenziale della riduzione delle emissioni generate dal trasporto su strada consiste nel passare gradualmente a modi di alimentazione alternativi, a minore intensità di carbonio. Tra questi, il più comune è l’energia elettrica, specie per i veicoli adibiti al trasporto di passeggeri.

IILa realizzazione di un’infrastruttura di ricarica che vada di pari passo con il passaggio, da parte degli utenti, ai veicoli elettrici costituisce uno dei fattori cruciali che consentiranno, entro il 2050, una transizione verso modi di alimentazione alternativi e verso una flotta di veicoli prevalentemente a zero emissioni. L’obiettivo ultimo della politica è rendere la ricarica di un veicolo elettrico facile quanto rifornire il serbatoio di un veicolo convenzionale, in modo che i veicoli elettrici possano viaggiare senza difficoltà in tutta l’UE. A tal fine, l’UE si trova di fronte al seguente duplice problema: da un lato, il numero di utenti che passeranno ai veicoli elettrici sarà limitato fino a quando non sarà disponibile una infrastruttura di ricarica; dall’altro, gli investimenti in infrastrutture necessitano di maggiori certezze circa la diffusione dei veicoli elettrici.

IIIIl ruolo della Commissione consiste nell’indirizzare la politica complessiva dell’UE in materia di combustibili alternativi. Le infrastrutture per i combustibili alternativi costituiscono una sfida transnazionale, ma i singoli Stati membri non dispongono degli strumenti necessari a conseguire un coordinamento paneuropeo; da ciò deriva il valore aggiunto dell’intervento dell’UE in questo campo. La Commissione può adottare standard comuni per assicurare l’interoperabilità, coordinare e sostenere la realizzazione, negli Stati membri, delle infrastrutture per la ricarica elettrica, nonché monitorare i progressi compiuti. Tramite il meccanismo per collegare l’Europa, inoltre, essa fornisce sostegno finanziario per dette infrastrutture.

IVLa presente relazione contribuirà al prossimo riesame di atti normativi dell’UE fondamentali in materia e al lavoro di pianificazione ed attuazione del periodo di programmazione 2021‑2027. Aiuterà la Commissione a sostenere più efficacemente la diffusione di infrastrutture di ricarica accessibili al pubblico in tutta l’UE, specie nel contesto degli obiettivi del Green Deal e della notevole crescita attesa della mobilità elettrica (l’utilizzo di veicoli elettrici) nei prossimi anni.

VL’obiettivo dell’audit della Corte era determinare l’efficacia del sostegno fornito dalla Commissione nel corso del periodo 2014‑2020 alla realizzazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici accessibili al pubblico in tutta l’UE. La Corte ha esaminato le modalità con cui la Commissione adotta standard e coordina e sostiene la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica negli Stati membri, nonché come la Commissione gestisce i finanziamenti dell’MCE per dette infrastrutture.

VIGli auditor della Corte hanno ottenuto informazioni da numerose fonti, tra cui la Commissione, le autorità nazionali, i beneficiari dei finanziamenti dell’UE e altri portatori d’interesse. Per acquisire esperienza di prima mano come utenti delle infrastrutture di ricarica, gli auditor della Corte hanno utilizzato un veicolo elettrico per visitare e testare una serie di stazioni di ricarica cofinanziate dall’UE.

VIILa Corte ha riscontrato che la Commissione è riuscita a promuovere un connettore standard comune a livello UE per la ricarica dei veicoli elettrici e che gli utenti stanno gradualmente avendo un acceso più armonizzato alle varie reti di ricarica. Tuttavia, permangono ostacoli ai viaggi nell’UE con veicoli elettrici. Sebbene la rete di ricarica si stia espandendo in tutta l’UE, la diffusione non è omogenea, in quanto non vi è alcun requisito minimo chiaro e coerente in materia di infrastrutture che consenta la mobilità elettrica in tutta l’UE. L’UE è tuttora molto lontana dall’ambizioso valore-obiettivo stabilito nel Green Deal di un milione di punti di ricarica entro il 2025 e non dispone di una tabella di marcia strategica generale per la mobilità elettrica. Viaggiare nell’UE è ulteriormente complicato dalla mancanza di requisiti minimi per i sistemi di pagamento armonizzati e di adeguate informazioni agli utenti sulla disponibilità in tempo reale delle stazioni di ricarica e sulle tariffe da queste applicate.

VIIIIl sostegno finanziario dell’UE erogato tramite il meccanismo per collegare l’Europa è stato largamente utilizzato per promuovere la realizzazione di stazioni di ricarica interoperabili in tutta l’UE. Tuttavia, poiché manca un’analisi generale dei deficit infrastrutturali, la Commissione non è stata in grado di garantire che i fondi UE vadano là dove sono maggiormente necessari. Per di più, la Commissione non ha subordinato il finanziamento delle stazioni di ricarica al soddisfacimento di condizioni quali un periodo minimo di funzionamento o garanzie circa la parità di accesso per tutti gli utenti dei veicoli elettrici. Ognuno dei progetti esaminati dagli auditor della Corte aveva registrato ritardi nell’attuazione e alcuni progetti avevano prodotto realizzazioni solo parziali. Infine, la Corte ha osservato che i tassi di utilizzo attuali delle stazioni cofinanziate sono generalmente bassi, il che accresce i rischi per la sostenibilità associati a detti investimenti.

IXSulla base di queste conclusioni, la Corte raccomanda alla Commissione di:

- proporre requisiti minimi per le infrastrutture di ricarica elettrica lungo la rete TEN-T;

- preparare una tabella di marcia strategica e integrata dell’UE in materia di mobilità elettrica;

- effettuare analisi delle carenze infrastrutturali e dei deficit di finanziamento;

- utilizzare l’analisi delle carenze infrastrutturali e dei deficit di finanziamento e criteri chiari per migliorare la selezione dei progetti;

- includere nelle convenzioni di sovvenzione disposizioni che garantiscano un accesso sostenibile ed equo alle infrastrutture cofinanziate.

Introduzione

L’energia elettrica è il principale modo di alimentazione alternativo per il trasporto su strada

01Con il Green Deal europeo1 annunciato nel dicembre 2019, l’UE mira adesso a ridurre, entro il 2050, le proprie emissioni di gas a effetto serra generate dai trasporti del 90 % rispetto al 1990, nell’ambito di più ingenti sforzi profusi per divenire un’economia climaticamente neutra. I trasporti generano circa un quarto di tutte le emissioni di gas a effetto serra nell’UE, prevalentemente (72 %) tramite il trasporto su strada2.

02Una parte essenziale della riduzione delle emissioni generate dal trasporto su strada consiste nel passare gradualmente a modi di alimentazione alternativi, a minore intensità di carbonio, quali quelli ad energia elettrica, a idrogeno, a biocarburanti o a biogas. Invece, il trasporto su strada continua ad essere quasi interamente dipendente dai combustibili fossili: circa il 95 % di tutti i veicoli stradali utilizzano ancora carburanti convenzionali3. Oltre ai più alti costi di acquisto dei veicoli, ciò che ostacola lo sviluppo di mercato dei combustibili alternativi è la mancanza di stazioni di ricarica e di rifornimento.

03L’UE mantiene la neutralità tecnologica, nel senso che non favorisce nessuno dei combustibili alternativi, ma ritiene che debbano esservi specifiche tecniche comuni nonché disponibilità (ossia infrastrutture) in tutta l’UE per tutti i combustibili. In pratica, tuttavia, tra i modi di alimentazione alternativi, quello ad energia elettrica è il più diffuso per il trasporto su strada, specie per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri.

04Secondo l’Associazione dei costruttori europei di automobili, l’89,4 % di tutti i veicoli nuovi immatricolati nell’UE nel 2019 era alimentato a benzina o a diesel, mentre i veicoli elettrici ibridi rappresentavano il 6 %, quelli elettrici ricaricabili il 3 % e tutti gli altri ad alimentazione alternativa non elettrica (ad esempio, a gas o a idrogeno) solo l’1,6 %. Nel 2020, in un contesto di generale calo delle immatricolazioni dei veicoli passeggeri nuovi dovuto alla pandemia di COVID-19, il segmento dei veicoli a ricarica elettrica (veicoli elettrici a batteria o ibridi ricaricabili) ha visto crescere considerevolmente la propria quota di mercato. I veicoli elettrici hanno costituito il 10,5 % delle nuove immatricolazioni nel 2020. In altre parole, un’autovettura ogni dieci vendute nell’UE nel 2020 era ricaricabile elettricamente4. I produttori di autovetture prevedono che la produzione di veicoli elettrici in Europa aumenterà di sei volte tra il 2019 e il 2025, raggiungendo più di 4 milioni di autovetture e furgoni all’anno, ossia più di un quinto dei volumi di produzione di autovetture nell’UE5.

05Il Green Deal fa riferimento ad una previsione di 13 milioni di veicoli a basse e a zero emissioni sulle strade europee entro il 2025. Nella Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente del 20206, la Commissione ha fissato un target intermedio di “almeno 30 milioni di veicoli a emissioni zero” entro il 2030 e una flotta di veicoli prevalentemente a emissioni zero entro il 2050, un aumento significativo rispetto ai circa 2 milioni di veicoli elettrici attualmente immatricolati nell’UE. Inoltre, un numero crescente di Stati membri (tra i quali Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia e Svezia) hanno annunciato che pianificano di vietare la vendita di automobili alimentate a combustibili fossili a partire dal 2030. Fuori dall’UE, in Norvegia, il principale mercato di mobilità elettrica del mondo, i veicoli elettrici costituiscono il 15 % di tutte le autovetture7 (l’allegato I mette a confronto questo dato con la percentuale di veicoli elettrici nell’UE e nel Regno Unito). La Norvegia ha fissato il valore-obiettivo più ambizioso di tutti: già a partire dal 2025, tutte le nuove autovetture e i nuovi veicoli commerciali leggeri venduti dovranno essere a zero emissioni.

06Secondo la strategia UE per una mobilità a basse emissioni del 2016, l’obiettivo ultimo della politica è rendere la ricarica di un veicolo elettrico facile quanto rifornire il serbatoio di un veicolo convenzionale, in modo che i veicoli elettrici possano viaggiare senza ostacoli in tutta l’UE. A differenza dei veicoli convenzionali, i veicoli elettrici vengono per lo più ricaricati a casa o sul luogo di lavoro; sono dunque necessari punti di ricarica8 accessibili al pubblico per servire gli automobilisti che non hanno accesso a punti di ricarica privati e quelli che viaggiano su distanze più lunghe. Inoltre, una recente analisi ha mostrato che la ricarica probabilmente si sposterà verso luoghi accessibili al pubblico, e lontano da casa (dove veniva ricaricato il 75 % dei veicoli nel 2020), in quanto i veicoli elettrici iniziano ad essere acquistati da più persone che non hanno accesso alla ricarica domestica9.

07Poiché l’autonomia dei veicoli elettrici è ancora generalmente inferiore (circa 380 km, come media di 10 autovetture elettriche attualmente sul mercato) a quella dei veicoli convenzionali, i veicoli elettrici devono essere ricaricati più frequentemente. I tempi di ricarica dipendono dalla capacità della batteria dei veicoli e da quella del punto di ricarica (cfr. tabella 1). I dispositivi di ricarica “lenti” e “normali” sono più adatti per i cicli di ricarica a casa o in ufficio, mentre quelli “veloci” e “ultra-veloci” sono più adatti per le autostrade e le principali arterie stradali. La limitata autonomia e la preoccupazione in merito alla disponibilità di stazioni di ricarica lungo il proprio itinerario può portare gli utilizzatori di veicoli elettrici a sviluppare “ansie concernenti l’autonomia e le code”: la paura che il proprio veicolo non abbia sufficiente autonomia per raggiungere la destinazione desiderata e che ricaricarlo possa richiedere lunghe attese se una stazione di ricarica è già occupata.

Tabella 1

Quali tecnologie di ricarica sono disponibili?

| Velocità e tipologia del dispositivo di ricarica | Potenza nominale | Tempo approssimativo di ricarica* |

| Lento (monofase a corrente alternata) | 3 -7 kW | dalle 7 alle 16 ore |

| Normale (trifase a corrente alternata) | 11 -22 kW | dalle 2 alle 4 ore |

| Veloce (a corrente continua) | 50 -100 kW | dai 30 ai 40 minuti |

| Ultra-veloce (a corrente continua) | > 100 kW | meno di 20 minuti |

* Dipende anche dalla capacità della batteria e da altre variabili.

Fonte: Transport and Environment, Recharge EU: How many charge points will Europe and its Member States need in the 2020s, gennaio 2020.

La risposta dell’UE al dilemma del tipo “Meglio l’uovo o la gallina?”

08Spetta a ciascuno Stato membro predisporre ed attuare la propria politica nazionale in materia di combustibili alternativi, nell’ambito del quadro definito nella normativa dell’UE. Detta politica potrebbe prevedere misure quali sgravi fiscali o sussidi per l’acquisto di veicoli elettrici e per la costruzione di infrastrutture di ricarica.

09Spetta invece alla Commissione indirizzare la politica complessiva dell’UE in materia di combustibili alternativi. La Commissione ha inoltre il compito di redigere e negoziare proposte legislative. Il Green Deal è l’ultimo di una serie di documenti strategici dell’UE sullo sviluppo di infrastrutture per combustibili alternativi (cfr. figura 1). Le infrastrutture per i combustibili alternativi costituiscono una sfida transnazionale, ma i singoli Stati membri non dispongono degli strumenti necessari per un coordinamento paneuropeo; da ciò deriva il valore aggiunto dell’intervento dell’UE in questo campo. La Commissione può adottare standard comuni per assicurare l’interoperabilità, coordinare e sostenere la realizzazione, negli Stati membri, delle infrastrutture per la ricarica elettrica, nonché monitorare i progressi compiuti.

Figura 1

Documenti strategici dell’UE sulle infrastrutture per i combustibili alternativi

Fonte: Corte dei conti europea.

La direttiva del 2014 sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi (direttiva AFID)10 costituisce uno strumento d’indirizzo essenziale nell’ambito della strategia complessiva dell’UE volta a sviluppare un’infrastruttura di ricarica elettrica accessibile al pubblico. L’UE mira a ovviare ad un fallimento del mercato meglio descritto come dilemma del tipo “Meglio l’uovo o la gallina?”: da un lato, il numero di utenti che passerà ai veicoli elettrici sarà limitato fino a quando non sarà disponibile una infrastruttura di ricarica; dall’altro, gli investimenti in infrastrutture necessitano di maggiori certezze circa la diffusione dei veicoli elettrici. La creazione di un’infrastruttura di ricarica che vada di pari passo con le tendenze del passaggio, da parte degli utenti, ai veicoli elettrici costituisce uno dei fattori essenziali del passaggio a modi di alimentazione alternativi.

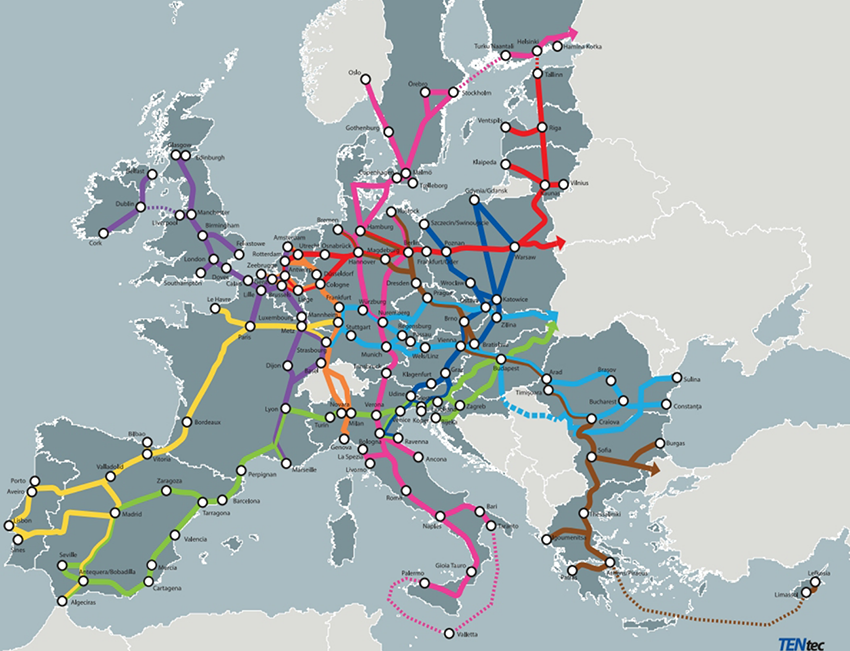

11L’articolo 39, paragrafo 2, lettera c), del regolamento del 2013 sulla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)11, uno strumento fondamentale della politica UE di sviluppo infrastrutturale, include la “disponibilità di combustibili puliti alternativi” tra i requisiti infrastrutturali del trasporto stradale, in particolare nella rete “centrale”, che deve essere completata entro il 2030. La “rete globale”, da completarsi entro il 2050, mira a garantire accessibilità e connettività a tutte le regioni dell’UE. La “rete centrale” consiste di quelle parti della rete globale che rivestono la più alta importanza strategica ai fini del conseguimento degli obiettivi della TEN-T. Tra i quasi 50 000 km di strade della rete centrale, vi sono nove corridoi multimodali che includono le maggiori arterie dell’UE (cfr. figura 1). Per facilitare l’attuazione coordinata dei corridoi, la Commissione ha nominato nove coordinatori europei dei corridoi della rete centrale (ciascuno dei quali segue l’attuazione di un corridoio).

Figura 1

Corridoi della rete centrale TEN-T

Atlantico, Baltico-Adriatico, Mediterraneo, Mare del Nord-Baltico, Mare del Nord-Mediterraneo, Oriente-Mediterraneo orientale, Reno-Alpi, Reno-Danubio, Scandinavia-Mediterraneo.

Fonte: Commissione europea.

Nel piano di azione sulle infrastrutture per i combustibili alternativi del 2017, la Commissione ha stimato che sarebbero necessari fino a 3,9 miliardi di euro per le infrastrutture di ricarica elettrica fino al 2020, e possibilmente ulteriori 2,7-3,8 miliardi di euro all’anno a partire dal 2021, a seconda della percentuale di infrastrutture di ricarica veloce. Il meccanismo per collegare l’Europa (MCE), gestito direttamente dalla Commissione, fornisce sostegno finanziario alle infrastrutture per i combustibili alternativi12. Tra il 2014 e il dicembre 2020, sono state concesse sovvenzioni MCE per circa 698 milioni di euro per combustibili alternativi per il trasporto su strada (cfr. tabella 2). Di questo importo, circa 343 milioni di euro sono andati a progetti di infrastrutture di ricarica elettrica o a progetti che combinavano l’energia elettrica con altri modi di alimentazione alternativi (gas naturale compresso, gas naturale liquefatto o idrogeno). Dopo il 2020, come parte del Green Deal, sono previsti ulteriori inviti dell’MCE per sostenere la diffusione di infrastrutture di ricarica accessibili al pubblico. Inoltre, nell’ambito della pianificazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza per il quadro finanziario pluriennale 2021‑2027, uno degli elementi in evidenza è il sostegno dell’UE alla costruzione di 1 milione di punti di ricarica accessibili al pubblico entro il 202513.

Tabella 2

Sovvenzioni dell’MCE assegnate alle infrastrutture per combustibili alternativi per il trasporto su strada, 2014‑2020 (milioni di euro)

| Tipo di alimentazione | Progetti | Costo stimato | Contributo UE | Percentuale del contributo totale dell’UE |

| Energia elettrica | 38 | 1 215 | 280 | 40 % |

| Gas naturale compresso/liquefatto | 32 | 606 | 235 | 34 % |

| Idrogeno | 11 | 416 | 120 | 17 % |

| Energia elettrica combinata con altri modi di alimentazione alternativi | 6 | 307 | 63 | 9 % |

| Gas di petrolio liquefatto | 2 | 3 | 1 | 0 % |

| Totale | 89 | 2 547 | 6981 | 100 % |

1 Il totale include circa 38 milioni di euro per quattro progetti che, sebbene già selezionati dalla Commissione, erano ancora nella fase di preparazione della sovvenzione al dicembre 2020.

Fonte: analisi della Corte dei conti europea sulla base dei dati forniti dall’INEA, dicembre 2020.

Dal lato dei veicoli, la normativa UE sui livelli di prestazione di autovetture e furgoni nuovi per quanto riguarda le emissioni di CO2 ha favorito il mercato della mobilità elettrica. Il valore-obiettivo del 2015 di 139 g di CO2/km è stato gradualmente ridotto a 95 g CO2/km a partire dal 2020, e ulteriori riduzioni sono previste nel 2025 e nel 203014. Assieme ad un sistema di incentivi e penali per i produttori automobilistici, si prevede che detta normativa sarà un importante catalizzatore dell’aumento del numero di veicoli elettrici, e quest’ultimo è il motore primo della necessità di infrastrutture di ricarica aggiuntive. La Commissione ha annunciato che nel primo semestre del 2021 proporrà una revisione delle norme in materia di emissione di CO2 per le automobili15.

Estensione e approccio dell’audit

14L’obiettivo dell’audit della Corte era determinare l’efficacia del sostegno fornito dalla Commissione alla realizzazione in tutta l’UE di infrastrutture accessibili al pubblico per la ricarica di veicoli elettrici (a batteria e ibridi ricaricabili). Sono stati esaminati due aspetti principali del sostegno fornito dalla Commissione:

- le modalità con cui la Commissione adotta standard e coordina e sostiene la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica negli Stati membri;

- le modalità cui la Commissione gestisce i finanziamenti dell’MCE per dette infrastrutture.

L’audit è stato incentrato sull’azione dell’UE, nel periodo 2014‑2020, in un’area di grande importanza pubblica e istituzionale. La relazione della Corte fornisce un contributo al prossimo riesame di atti normativi fondamentali dell’UE in materia (la direttiva AFID e il regolamento TEN-T) e al lavoro di pianificazione ed attuazione del quadro finanziario pluriennale 2021‑2027. Aiuterà la Commissione a sostenere più efficacemente la diffusione di infrastrutture di ricarica accessibili al pubblico in tutta l’UE, specie nel contesto degli obiettivi del Green Deal e della notevole crescita della mobilità elettrica attesa per i prossimi anni.

16La principale entità controllata è stata la direzione generale della Mobilità e dei trasporti (DG MOVE) della Commissione europea, responsabile della politica dell’UE in materia di infrastrutture per i combustibili alternativi, nonché dell’assegnazione dei fondi dell’MCE in quell’area, con il supporto dell’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA). Ai fini dell’audit, sono state ottenute informazioni da numerose fonti: la Commissione, le autorità nazionali, i beneficiari del finanziamento dell’MCE e altri portatori d’interesse. Gli auditor della Corte hanno analizzato le procedure utilizzate dalla Commissione per valutare i bisogni infrastrutturali e indirizzare i finanziamenti ai progetti di infrastrutture di ricarica, verificando il funzionamento di dette procedure e l’attuazione di un campione di 11 progetti del valore approssimativo di 130 milioni di euro, ossia il 46 % di tutte le sovvenzioni dell’MCE destinate alle infrastrutture di ricarica. Per selezionare progetti coordinati da sei beneficiari in Germania, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia e Spagna, sono stati utilizzati criteri di rilevanza, pertinenza, stato di attuazione e distribuzione geografica. In aggiunta a detti beneficiari dei progetti, gli auditor della Corte hanno tenuto colloqui con personale delle autorità nazionali di sei Stati membri che, pur non rientrando tra le entità controllate, hanno fornito informazioni pertinenti ai fini della valutazione delle attività della Commissione.

17Inoltre, per testare direttamente le infrastrutture di ricarica cofinanziate dall’UE, gli auditor della Corte hanno guidato un veicolo elettrico utilizzando stazioni di ricarica in Germania, Francia e Italia (cfr. riquadro 2). Le restrizioni agli spostamenti introdotti a causa della pandemia di COVID-19 hanno impedito di effettuare analoghi test in loco nei Paesi Bassi, in Spagna, Portogallo e Slovacchia.

18L’audit della Corte non ha riguardato i valori-obiettivo relativi alle emissioni e alle energie rinnovabili, lo sviluppo di batterie e la ricerca, e nemmeno la generazione e distribuzione dell’energia elettrica necessaria per le stazioni di ricarica.

Osservazioni

Nonostante vi siano più stazioni di ricarica e connettori armonizzati, la diffusione non uniforme delle infrastrutture di ricarica rende difficile viaggiare nell’UE con veicoli elettrici

19La Corte ha valutato l’efficacia dell’azione della Commissione volta a stabilire norme comuni, coordinare e sostenere la creazione, da parte degli Stati membri, di infrastrutture di ricarica elettrica e monitorarne lo stato di avanzamento.

Non vi è alcun valore-obiettivo chiaro e coerente a livello UE per le infrastrutture di ricarica

20La proposta iniziale16 della Commissione per la direttiva AFID prevedeva un numero minimo di punti di ricarica in ciascuno Stato membro ed un totale di 800 000 punti di ricarica nell’UE entro il 2020. Inoltre, nella valutazione d’impatto17 a corredo della proposta si osservava che la mancata definizione di valori-obiettivo vincolanti per tali infrastrutture avrebbe ostacolato l’efficacia dell’intervento e che lasciare un ampio margine di discrezionalità agli Stati membri avrebbe potuto impedire la soddisfacente realizzazione degli obiettivi specifici e di quelli generali.

21La proposta iniziale della Commissione non è stata però approvata dai colegislatori: la direttiva AFID, così come adottata nel 2014, non specifica un numero minimo di punti di ricarica. Ci si attendeva invece che gli Stati membri installassero un numero “adeguato” di punti di ricarica (cfr. riquadro 1). Nel preambolo della direttiva si fa riferimento unicamente ad una percentuale raccomandata indicativa di almeno un punto di ricarica accessibile al pubblico ogni 10 veicoli elettrici, senza tener conto della distribuzione geografica, della densità di popolazione o della copertura della rete. La direttiva raccomandava invece la distanza media tra punti di rifornimento di gas naturale compresso e di gas naturale liquefatto lungo la rete centrale della TEN-T (rispettivamente 150 e 400 km).

Riquadro 1

Obiettivi della direttiva AFID per l’energia elettrica (articolo 4, paragrafi 1 e 2)

- “Attraverso i rispettivi quadri strategici nazionali, gli Stati membri garantiscono la creazione, entro il 31 dicembre 2020, di un numero adeguato di punti di ricarica accessibili al pubblico in modo da garantire che i veicoli elettrici circolino almeno negli agglomerati urbani/suburbani e in altre zone densamente popolate e, se del caso, nelle reti stabilite dagli Stati membri. Il numero di tali punti di ricarica è stabilito tenendo conto, fra l’altro, del numero stimato di veicoli elettrici che saranno immatricolati entro la fine del 2020, indicato nei rispettivi quadri strategici nazionali, nonché delle migliori prassi e raccomandazioni formulate dalla Commissione. Se del caso, si tiene conto delle esigenze particolari connesse all’installazione di punti di ricarica accessibili al pubblico nelle stazioni di trasporto pubblico.

- La Commissione valuta l’applicazione delle prescrizioni di cui al paragrafo 1 e, se del caso, presenta una proposta volta a modificare la presente direttiva, tenendo conto dello sviluppo del mercato dei veicoli elettrici, per garantire che un ulteriore numero di posti di ricarica accessibili al pubblico sia realizzato in ciascuno Stato membro entro il 31 dicembre 2025, almeno sulla rete centrale della TEN-T, negli agglomerati urbani/suburbani e in altre zone densamente popolate”.

La direttiva lascia agli Stati membri il compito di definire criteri per l’accessibilità al pubblico e per la potenza nominale dei punti di ricarica e non fa distinzione tra i diversi tipi di veicoli elettrici. Ciò rende difficile stimare in modo preciso i bisogni infrastrutturali, valutare l’esattezza delle cifre dichiarate e comparare i paesi.

- Ai sensi della direttiva, un “punto di ricarica […] accessibile al pubblico” garantisce, a livello di Unione, un accesso non discriminatorio a tutti gli utenti, con possibili differenze quanto all’autenticazione, alle condizioni di utilizzo e al pagamento. Come conseguenza della natura generica di questa definizione, alcuni Stati membri definiscono “accessibili al pubblico” i punti di ricarica situati in spazi pubblici ed accessibili 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana, mentre “parzialmente accessibili al pubblico” quelli accessibili solo in alcuni orari e soggetti a restrizioni d’uso (come l’obbligo di utilizzare un parcheggio per autovetture, un albergo o un centro commerciale ad essi associato). Altri Stati membri non operano questa distinzione e considerano “accessibili al pubblico” tutti quei punti di ricarica che non sono privati.

- La direttiva distingue solo tra punti di ricarica “di potenza standard” (< 22 kW) e “di potenza elevata” (> 22 kW), sebbene vengano utilizzate molte altre classi di potenza. In effetti, ai sensi della direttiva, i punti di ricarica di potenza superiore ai 22 kW vengono ritenuti equivalenti a quelli di potenza pari a 350 kW, nonostante una notevole differenza nei tempi di ricarica.

- La direttiva non distingue tra veicoli elettrici a batteria e veicoli elettrici ibridi ricaricabili, che hanno modalità di ricarica molto diverse. Secondo uno studio recente18, in una settimana normale i veicoli elettrici a batteria vengono ricaricati consumando energia in quantità quattro volte superiore a quella necessaria per i veicoli ibridi ricaricabili.

Il regolamento TEN-T non prevede alcuna disposizione specifica per l’infrastruttura per i combustibili alternativi. Il regolamento fa riferimento ad una generica “disponibilità di combustibili puliti alternativi” lungo la rete centrale e specifica che le infrastrutture stradali possono comprendere “attrezzature per […] il rifornimento o la ricarica di veicoli a propulsione alternativa” lungo la rete globale. Non fa distinzione tra tipi diversi di combustibili alternativi né definisce cosa si intenda per “disponibilità”. In un recente audit sulla rete stradale dell’UE19, la Corte ha concluso che il regolamento TEN-T non stabilisce requisiti precisi per le infrastrutture per l’utilizzo di combustibili alternativi.

24Nel piano d’azione del 2017 sulle infrastrutture per i combustibili alternativi20, la Commissione ha riconosciuto che “[o]ccorre sfruttare efficacemente l’approccio alla TEN-T per costruire al più tardi entro il 2025 la spina dorsale dell’infrastruttura di ricarica […] a livello UE” e che “[i]l concetto di corridoio permette di individuare eventuali carenze in termini di mobilità transfrontaliera a lunga distanza e di coinvolgere tutte le parti interessate […]”. Tuttavia, né la direttiva AFID né il regolamento TEN-T assegnano ai coordinatori europei del corridoio della rete centrale alcun ruolo specifico nella pianificazione e creazione di infrastrutture per i combustibili alternativi lungo i corridoi di rispettiva competenza. Gli auditor della Corte hanno analizzato i piani di lavoro del 2020 relativi ai corridoi predisposti dai coordinatori, rilevando che detti piani non includono informazioni, dati o valutazioni comparabili in merito alla disponibilità di infrastrutture per combustibili alternativi.

La Commissione non è riuscita a far sì che i piani nazionali siano uniformi e coerenti da una prospettiva UE

25La direttiva AFID disponeva che gli Stati membri elaborassero quadri strategici nazionali (QSN) per lo sviluppo del mercato dei combustibili alternativi. I QSN, da trasmettere alla Commissione entro il 18 novembre 2016, dovevano includere la pianificazione per la creazione delle infrastrutture. La Commissione è responsabile della valutazione della coerenza tra i vari QSN a livello UE, ma la direttiva non le assegna né un mandato specifico né chiari poteri esecutivi al riguardo, limitandosi a disporre che la Commissione deve assistere gli Stati membri nella comunicazione dei QSN e nelle aree in cui essi devono cooperare. La Commissione si confronta con gli Stati membri tramite il comitato per i combustibili alternativi e il forum per i trasporti sostenibili (un gruppo di esperti formato da rappresentanti della Commissione e degli Stati membri e da 32 associazioni di esperti).

26La Commissione ha fornito agli Stati membri estesi orientamenti per l’elaborazione dei rispettivi QSN. Ha completato nel novembre 2017 la valutazione della maggior parte dei QSN, con un follow-up nel febbraio 201921. Nel complesso, la Commissione ha concluso che la completezza, coerenza e ambizione dei QSN variava fortemente e che ciò poteva condurre ad una frammentazione del mercato nell’UE. La Commissione ha constatato quanto segue:

- due Stati membri (Spagna e Svezia) non avevano fissato un valore-obiettivo per i punti di ricarica e fornivano unicamente stime nelle rispettive relazioni di attuazione dei QSN del 2019 successivamente redatte;

- solo 11 QSN includevano valori-obiettivo e stime per il 2025 e il 2030, nonostante gli orientamenti della Commissione avessero suggerito di individuare il fabbisogno in termini di infrastrutture e veicoli per il 2020, il 2025 e il 2030;

- i livelli di ambizione dei QSN variavano fortemente: le quote totali di mercato stimate per i veicoli elettrici (sul totale dei veicoli) per il 2020 andavano dallo 0,02 % al 9,22 %;

- solo 10 QSN avevano fissato valori-obiettivo che avrebbero assicurato almeno un punto di ricarica accessibile al pubblico ogni 10 veicoli elettrici entro il 2020.

Sebbene, negli orientamenti, la Commissione avesse chiesto agli Stati membri di riferire sulla distribuzione geografica dei rispettivi punti di ricarica, indicando in che misura coprissero la rete centrale e la rete globale della TEN-T, solo sette Stati membri avevano fornito informazioni sufficienti e complete. Nonostante le poche informazioni in proposito, la Commissione ha concluso che, applicando il criterio di 60 km (secondo il Centro comune di ricerca, la distanza massima tra punti di ricarica) la copertura della rete centrale della TEN-T entro il 2025 risultava progredire. Tuttavia, senza un intervento aggiuntivo, alcune parti della rete centrale potrebbero rimanere prive di un’infrastruttura minima di ricarica. La Commissione ha rilevato notevoli differenze tra paesi vicini per quel che riguarda la densità dei punti di ricarica e ha individuato problematiche di continuità transfrontaliera tra 14 coppie di Stati membri.

28La direttiva AFID impone alla Commissione di pubblicare e aggiornare periodicamente le informazioni sugli obiettivi e i valori-obiettivo nazionali presentate da ciascuno Stato membro nei rispettivi QSN. Gli Stati membri dovevano riferire entro novembre 2019 in merito ai progressi compiuti nel raggiungimento dei rispettivi valori-obiettivo e la Commissione doveva valutare dette relazioni entro novembre 2020. Una delle finalità di tale valutazione era fornire un contributo per il riesame della direttiva AFID, da effettuare entro la fine del 2020. Tuttavia, al momento dell’audit della Corte, la valutazione della Commissione era ancora in corso, dato che numerosi Stati membri avevano presentato le loro relazioni con notevole ritardo. Secondo la Commissione, il riesame della direttiva AFID (valutazione e valutazione d’impatto) è ancora in corso ed una proposta di modifica della direttiva potrebbe essere adottata entro giugno 2021.

La rete di ricarica si espande, ma vi sono notevoli differenze di diffusione nell’UE

29Nel piano d’azione del 2017 sulle infrastrutture per i combustibili alternativi, la Commissione ha stimato che il numero di punti di ricarica accessibili al pubblico sarebbe dovuto aumentare, passando dai 118 00 disponibili all’epoca a 400 000 nel 2020 e a circa 2 milioni nel 2025. Il Green Deal del 2019 ha aggiornato le stime per il 2025 a 1 milione di punti di ricarica accessibili al pubblico. Nella Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente del 2020 è stato individuato un fabbisogno di 3 milioni di punti di ricarica accessibili al pubblico entro il 2030.

30Tuttavia, permane una notevole incertezza circa queste stime e quanto sia necessario fare per raggiungere i valori-obiettivo fissati. L’UE non dispone di una tabella di marcia strategica complessiva per l’elettro-mobilità, né di una politica integrata in materia di veicoli, infrastrutture, reti, batterie, incentivi economici, materie prime e servizi digitali. A giudizio della Corte, tale documento dovrebbe includere stime del numero, del tipo e della densità di punti di ricarica accessibili al pubblico necessari, nonché dei costi complessivi. Dette stime dovrebbero tener conto di fattori quali la percentuale stimata di veicoli elettrici a batteria e veicoli elettrici ibridi ricaricabili (in quanto queste due categorie hanno esigenze di ricarica diverse), la capacità della rete e gli sviluppi tecnologici concernenti la capacità delle batterie che incidono sull’autonomia di marcia.

31Come si vede dalla figura 2, il numero di punti di ricarica accessibili al pubblico nell’UE‑27 e nel Regno Unito è aumentato, passando a circa 34 000 nel 2014 a 250 000 al settembre 2020 (14 % dei quali erano “di potenza elevata”, secondo la definizione della direttiva AFID, ossia superiore ai 22 kW). Si tratta di un numero significativamente inferiore ai 440 000 punti di ricarica indicati dal piano d’azione del 2017. Se la diffusione delle infrastrutture continuerà a seguire la tendenza del 2014‑2020, vi sarà un rischio significativo di non raggiungere il valore-obiettivo di 1 milione di punti di ricarica accessibili al pubblico entro il 2025. Per colmare questo deficit, sarebbero necessari 150 000 nuovi punti di ricarica ogni anno, all’incirca 3 000 a settimana.

Figura 2

Punti di ricarica (UE‑27 e Regno Unito) e valore-obiettivo del Green Deal

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati dell’Osservatorio europeo per i carburanti alternativi al settembre 2020 (escludendo circa 4 100 dispositivi di ricarica della Tesla).

Secondo le rispettive relazioni di attuazione del 2019 sui QSN presentate alla Commissione, entro il 2018 cinque Stati membri avevano già raggiunto i valori-obiettivo inizialmente stabiliti nel proprio QSN per il 2020. Di contro, 12 Stati membri avevano raggiunto solo meno del 50 % di detto valore-obiettivo. Per disporre di più elementi e ottenere una visione il più aggiornata possibile della diffusione dei punti di ricarica, gli auditor della Corte hanno analizzato i dati dell’Osservatorio europeo per i carburanti alternativi (EAFO) del settembre 2020 (cfr. figura 3). Dai dati emergono notevoli differenze tra gli Stati membri per quel concerne la diffusione delle infrastrutture di ricarica: alcuni Stati avevano largamente oltrepassato i valori-obiettivo inizialmente fissati nel QSN, mentre altri erano rimasti considerevolmente indietro. I tassi di completamento per i singoli Stati membri al settembre 2020 variavano dal 7 % (Bulgaria) e 12 % (Polonia) a oltre il 200 % (Lituania, Lettonia e Paesi Bassi). Nel complesso, tre mesi prima del termine ultimo del dicembre 2020, 12 Stati membri avevano raggiunto i rispettivi valori-obiettivo e otto Stati membri li avevano raggiunti in misura inferiore al 75 %. Tredici Stati membri non avevano raggiunto la percentuale indicativa disposta dalla direttiva AFID di almeno un punto di ricarica accessibile al pubblico per ogni 10 veicoli elettrici.

Figura 3

Punti di ricarica e valori-obiettivo dei QSN per il 2020 (per l’UE‑27 e il Regno Unito)

Fonte: EAFO per i punti di ricarica del 2014; relazioni di attuazione dei QSN per i punti di ricarica del 2018 (nessun dato per Cechia, Estonia, Finlandia, Italia e Lituania); EAFO per i punti di ricarica al settembre 2020 (dati per i Paesi Bassi forniti dalla Netherlands Enterprise Agency).

La Corte ha rilevato alcune discrepanze tra i dati presentati nelle relazioni di attuazione dei QSN e quelli dell’EAFO, principalmente perché la definizione e il conteggio di punti di ricarica accessibili al pubblico non sono chiari (cfr. paragrafo 22). Ad esempio, i dati dell’EAFO includono sia i punti di ricarica accessibili che quelli parzialmente accessibili al pubblico, ma ciò non avviene sempre nel caso delle relazioni degli Stati membri. Per i Paesi Bassi, l’EAFO riferisce di 61 534 punti di ricarica, ma solo 36 187 di questi erano del tutto accessibili al pubblico, mentre il resto era parzialmente accessibile al pubblico. La Corte ha inoltre osservato incoerenze per Danimarca, Lussemburgo e Polonia le cui relazioni di attuazione del QSN, con riferimento alla quota del 2018, indicano più punti di ricarica di quelli riportati dall’EAFO nel settembre 2020.

34La diffusione non uniforme delle infrastrutture di ricarica è illustrata anche nella figura 4, che mostra il numero totale di punti di ricarica e i dati circa la loro densità in ciascuno Stato membro. Vi sono sostanziali differenze tra Stati membri: la densità più elevata viene registrata nei paesi dell’Europa occidentale, mentre quella più bassa nei paesi dell’Europa centrale ed orientale. Nell’UE‑27, la Germania, la Francia e i Paesi Bassi rappresentano insieme la grande maggioranza (69 %) di tutti i punti di ricarica. Tale diffusione non uniforme delle infrastrutture di ricarica non facilita gli spostamenti con veicoli elettrici nell’UE.

Figura 4

Numero di punti di ricarica accessibili al pubblico e numero di punti di ricarica ogni 100 km2 (UE‑27 e Regno Unito)

Fonte: Corte dei conti europea sulla base di dati dell’EAFO (numero di punti di ricarica al settembre 2020) e di Eurostat (superficie).

Vengono sempre più adottati standard comuni UE per i connettori

35Nel mondo esistono standard/connettori di ricarica differenti (cfr. allegato II per ulteriori dettagli). Al fine di definire standard comuni UE per i connettori, la direttiva AFID ha disposto che, per assicurare l’interoperabilità, i punti di ricarica nell’UE debbano essere dotati almeno dello standard Type 2 (a corrente alternata) e dello standard del sistema di ricarica combinato (Combined Charging System, CCS, a corrente continua).

36Dall’adozione della direttiva AFID nel 2014, la maggior parte delle stazioni di ricarica nell’UE ha adottato lo standard Type 2 per la ricarica a corrente alternata e lo standard CCS sta divenendo sempre più comune per la ricarica a corrente continua. Gradualmente, quindi, gli utilizzatori dei veicoli elettrici hanno un accesso più armonizzato alle differenti reti di ricarica (cfr. anche riquadro 2 per l’esperienza di ricarica degli stessi auditor della Corte). Stando ai dati dell’EAFO, la percentuale di punti di ricarica a corrente continua che utilizzano lo standard CCS è raddoppiata dall’adozione della direttiva AFID, passando dal 26 % del 2014 al 51 % del 2020. Per raggiungere più clienti, molti operatori dei punti di ricarica stanno investendo in dispositivi di ricarica multi-standard dotati di connettori CCS, CHAdeMO e Type 2; detti investimenti possono essere finanziati dall’MCE (cfr. figura 2). L’MCE non sostiene finanziariamente le stazioni della Tesla, parte di una rete di ricarica proprietaria esclusiva che, attualmente, solo chi guida una Tesla può utilizzare.

37Dal lato dei veicoli, tutti i produttori di veicoli elettrici hanno adottato lo standard Type 2 per la ricarica a corrente alternata nel mercato europeo. Per la ricarica a corrente continua, la maggior parte dei produttori è già passata o sta passando allo standard CCS, ma alcuni modelli utilizzano ancora altri standard.

Figura 2

Dispositivo di ricarica con connettore multistandard (CHAdeMO, CCS, Type 2) finanziato dall’MCE

Fonte: Corte dei conti europea.

Viaggiare nell’UE è però tuttora complicato dall’assenza di requisiti minimi per sistemi di pagamento armonizzati e di informazioni per gli utenti

38Il sistema di ricarica a servizio della mobilità elettrica coinvolge molteplici attori che devono comunicare l’uno con l’altro. Oltre agli operatori dei punti di ricarica (responsabili dell’installazione e della manutenzione di questi ultimi) e ai fornitori di servizi di mobilità (i quali forniscono ai consumatori una gamma di prodotti o servizi di mobilità) vi sono anche gli utilizzatori dei veicoli elettrici, i produttori dei veicoli e i gestori della rete elettrica. La direttiva AFID dispone che gli operatori dei punti di ricarica debbano essere “autorizzati a fornire ai clienti servizi di ricarica per veicoli elettrici su base contrattuale, anche a nome e per conto di altri fornitori di servizi”. Ciò necessita di una tecnologia di interconnessione tra operatori dei punti di ricarica e fornitori dei servizi di mobilità che consenta ai conducenti di ricaricare il proprio veicolo utilizzando un unico metodo di identificazione o di pagamento e che permetta alle stazioni di “comunicare” allo stesso modo con tutti i veicoli elettrici. Ciò presuppone come minimo che vi sia un accordo contrattuale tra tutte le entità interessate, sia esso diretto (bilaterale) o indiretto (tramite un hub di interconnessione), che i punti di ricarica siano dotati di una connessione Internet, di un lettore di carte o di una funzione di attivazione da remoto, nonché di protocolli di comunicazione interoperabili.

39Tuttavia, al momento i collegamenti fisici e lo scambio di informazioni tra questi attori passano attraverso una molteplicità di protocolli di comunicazione. Non esistono sistemi armonizzati di interconnessione con requisiti minimi che permettano agli utilizzatori di veicoli elettrici di servirsi di tutte le diverse reti di ricarica dell’UE nell’ambito di un unico accordo contrattuale. Di conseguenza, a seconda degli operatori dei punti di ricarica e dei fornitori di servizi di mobilità che utilizzano, i conducenti di veicoli elettrici potrebbero necessitare di più di un abbonamento e dover utilizzare differenti metodi di pagamento. Questa problematica è stata evidenziata in una recente relazione del Forum per i trasporti sostenibili22, nella quale si osservava che in alcuni casi gli utilizzatori di veicoli elettrici potrebbero aver bisogno di molteplici contratti per le loro esigenze di ricarica. In detta relazione si constatava inoltre che l’obbligo previsto dalla direttiva AFID per cui tutti i punti di ricarica accessibili al pubblico devono offrire la possibilità di effettuare una ricarica “ad hoc” (senza un contratto) è stato attuato in modi molto diversi nell’UE.

40Per di più, l’utilizzo di protocolli di comunicazione differenti ostacola anche la raccolta e lo scambio di informazioni a livello UE sulla disponibilità in tempo reale, sui dati di ricarica e sui dettagli di fatturazione tra le diverse reti. Il Forum per i trasporti sostenibili ha altresì constatato che l’ubicazione geografica delle stazioni di ricarica è in genere disponibile, mentre informazioni in tempo reale su, ad esempio, dispositivi di ricarica guasti o su code non lo sono. Infine, potrebbe essere difficoltoso ottenere informazioni complete sul costo di una sessione di ricarica e non vi è alcuno standard per l’indicazione dei prezzi presso i punti di ricarica (cfr. riquadro 2).

41Per migliorare la situazione, la Commissione sta attualmente preparando una richiesta da trasmettere alle organizzazioni europee di normazione, affinché queste ultime sviluppino nuovi standard e completino quelli esistenti, per favorire una comunicazione completamente interoperabile (compresa l’interconnessione) nel campo della ricarica dei veicoli elettrici. Si spera che la maggior parte degli standard venga ultimata entro il 2023 e successivamente adottata nel quadro della direttiva AFID modificata. La Commissione ha inoltre sostenuto23 un gruppo di 15 Stati membri nel processo generale di raccolta ed analisi dei dati, in modo che possano essere disponibili dati specifici sull’ubicazione dei punti di ricarica, in linea con la normativa dell’UE sui trasporti intelligenti24.

I finanziamenti dell’MCE promuovono la diffusione delle infrastrutture di ricarica, ma la Commissione non è riuscita a far sì che i fondi UE vadano là dove sono maggiormente necessari

42Gli auditor della Corte hanno esaminato le procedure con le quali la Commissione valuta il fabbisogno di infrastrutture di ricarica e fornisce sostegno tramite l’MCE nei casi in cui può apportare valore aggiunto e ovviare ai fallimenti del mercato. Hanno verificato le modalità con le quali dette procedure sono applicate ed analizzato l’attuazione di un campione di 11 progetti infrastrutturali.

La definizione delle priorità dell’MCE e la selezione dei progetti non è stata basata su un’analisi completa dei deficit infrastrutturali

43La DG MOVE prepara i programmi di lavoro annuale e pluriennale dell’MCE Trasporti. Stabilisce le priorità dei programmi tenendo conto della strategia e dell’equilibrio geografico e modale della TEN-T, dopo aver consultato gli altri servizi della Commissione coinvolti e gli Stati membri.

44La maggior parte dei finanziamenti dell’MCE viene erogata sotto forma di sovvenzioni dopo inviti a presentare proposte su base concorrenziale. Detto processo è gestito dall’INEA, la quale tiene conto delle priorità, delle condizioni di finanziamento e della dotazione finanziaria indicativa stabilite nei programmi di lavoro pluriennali. Al dicembre 2020, erano stati banditi otto inviti dell’MCE a sostegno delle infrastrutture di ricarica elettrica, nell’ambito della priorità di finanziamento “Innovazione e nuove tecnologie”.

45Le priorità strategiche, nonché la forma ed entità indicativa del sostegno dell’MCE, si sono evolute nel tempo come riflesso degli sviluppi tecnologici e di mercato (cfr. figura 5). Dal 2014 al 2016, quasi l’85 % del sostegno è andato a studi con progetti-pilota di creazione di infrastrutture, con tassi di cofinanziamento del 50 % nella dotazione generale e fino all’85 % nelle regioni della Coesione. Dal 2017, con i mercati che diventavano più maturi, l’attenzione si è rivolta ai progetti di lavori e a un meccanismo di finanziamento misto con sovvenzioni dell’MCE e prestiti. Per gli inviti a finanziamento misto più recenti, i tassi di cofinanziamento sono più bassi (non superiori al 20 % nel 2017 e al 15 % nel 2019), senza una dotazione finanziaria per la Coesione e senza possibilità di finanziare studi.

Figura 5

Evoluzione del contributo dell’MCE all’elettrificazione dei trasporti su strada, 2014‑2019 (milioni di euro)

Fonte: INEA, dicembre 2020. Nell’invito del 2018, non erano previsti fondi assegnati alle infrastrutture per i combustibili alternativi.

Il sostegno dell’MCE alle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici è stato concentrato sulla rete centrale della TEN-T. Nei primi anni del programma MCE (2014‑2016) gli inviti hanno dato priorità alla rete centrale e l’invito del 2017 lo indicava come criterio di ammissibilità. L’invito del 2019, che prevedeva un meccanismo di finanziamento misto, permette a titolo eccezionale di destinare a opere situate lungo la rete globale fino al 20 % della dotazione finanziaria assegnata alle infrastrutture per una data azione.

Non esiste un’analisi completa del deficit infrastrutturale

47In tutto il periodo 2014‑2019, la definizione delle priorità di finanziamento e la selezione dei progetti da finanziare non è stata basata su un’analisi completa del deficit infrastrutturale, che stabilisse quante stazioni di ricarica fossero necessarie, dove avrebbero dovuto essere situate e quale potenza avrebbero dovuto erogare. Il singolo più importante criterio di ammissibilità era l’ubicazione lungo la rete centrale della TEN-T, che comprende quasi 50 000 km di strade in tutti gli Stati membri, oltre agli agglomerati urbani situati lungo detta rete.

48Concentrare i finanziamenti dell’MCE sulla rete centrale è in linea con l’obbligo disposto nella direttiva AFID di creare infrastrutture di ricarica almeno sulla rete centrale della TEN-T entro il 2025. Tuttavia, in assenza di altri criteri, questa ampia formulazione non riesce ad impedire sovrapposizioni tra stazioni di ricarica in concorrenza, né a garantire la mobilità elettrica in tutta l’UE (specie la copertura delle aree meno popolate con bassi tassi di utilizzo di veicoli elettrici).

49L’assenza di un’analisi completa del deficit infrastrutturale indebolisce inoltre le procedure di selezione dei progetti seguita dall’INEA, poiché quest’ultima non è in grado di valutare il fabbisogno infrastrutturale proposto dai richiedenti in termini di numero, tipo e ubicazione delle stazioni.

50Senza un’analisi completa del deficit infrastrutturale, è difficile disporre di una visione del fabbisogno a livello UE. I beneficiari hanno la propria strategia di diffusione, che naturalmente tende a dar priorità ad aree in cui la domanda è più alta e l’opportunità economica è maggiore, ossia aree in cui il rischio di fallimento del mercato è minore. Basandosi sul campione di 11 progetti esaminato dagli auditor della Corte, i finanziamenti dell’MCE, come può osservarsi nella figura 6, erano concentrati in un numero di mercati dell’elettro-mobilità relativamente piccolo, quali Germania, Italia, Francia e Austria (cfr. inoltre le osservazioni sulla frammentazione esposte al paragrafo 34). Ciò potrebbe accrescere il rischio di finanziare stazioni di ricarica che si sovrappongono, trascurando al contempo sezioni maggiormente carenti della rete.

Figura 6

Distribuzione geografica dei finanziamenti dell’MCE per Stato membro, misurata per stazioni di ricarica già create dai progetti inclusi nel campione

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del numero e dell’ubicazione delle stazioni create nell’ambito degli 11 progetti campionati al luglio 2020, insieme ai finanziamenti dell’MCE assegnati all’azione.

Solo dopo aver analizzato i QSN degli Stati membri nel 2017 e nel 2019 la Commissione è stata in grado di farsi un’idea iniziale delle regioni comparativamente più carenti di infrastrutture di ricarica (cfr. anche paragrafo 27). Tuttavia, detta analisi iniziale non è stata finora utilizzata per ridirigere i finanziamenti dell’UE verso tali regioni. In particolare, la Corte ha constatato che la valutazione delle domande di finanziamento effettuata dalla Commissione non include una verifica dell’allineamento tra l’infrastruttura proposta e il corrispondente quadro strategico nazionale, o tra questa e i programmi di lavoro dei coordinatori del corridoio della rete centrale della TEN-T.

Selezione dei progetti

52Otto degli 11 progetti inclusi nel campione della Corte (per un valore di 47 milioni di euro di fondi MCE) sono stati presentati dai richiedenti come studi, ed accettati come tali dalla Commissione, nonostante la singola più grande componente (tra il 34 % e il 72 %) delle spese progettuali totali riguardasse l’effettiva realizzazione di infrastrutture. In alcuni casi, gli studi comprendevano la creazione di più di 200 punti di ricarica. Essendo classificati come studi, questi progetti hanno potuto beneficiare di un tasso di cofinanziamento più alto (50 %) e sono stati esentati dall’obbligo di presentare un’analisi costi-benefici (il normale requisito per infrastrutture commerciali, generatrici di reddito).

53La Corte ha rilevato che, sia nel testo degli inviti che nella procedura di valutazione seguita dall’INEA, i criteri per stabilire se le attività costituissero uno studio o opere non erano chiari. Ad esempio, gli auditor della Corte hanno osservato che l’INEA non ha posto limiti al numero di stazioni ammissibili che potevano essere incluse in uno studio, né ha ottenuto adeguate giustificazioni per il numero proposto dai richiedenti. In assenza di tali criteri, la Commissione non è in grado di impedire che detti progetti vadano oltre la definizione di “studi” di cui all’articolo 2, punto 6), del regolamento MCE25.

54Il quadro giuridico applicabile agli investimenti cofinanziati dall’MCE dispone che questi ultimi siano corredati di una analisi costi-benefici (ACB) che funga da base per la dimostrazione della loro “sostenibilità economica” e per la modulazione dell’assistenza finanziaria dell’UE26. Tali obblighi si riflettono negli inviti a presentare proposte dell’MCE.

55Secondo gli orientamenti forniti dalla Commissione27, le analisi costi-benefici per gli investimenti cofinanziati nel settore dell’innovazione dovrebbero includere proiezioni dei flussi di cassa attesi nell’arco di un periodo di riferimento compreso tra 15 e 25 anni, scontati ad un tasso del 4 %. Sebbene gli orientamenti non siano vincolanti, eventuali scostamenti dovrebbero essere sempre debitamente giustificati e argomentati. Nelle domande più frequenti allegate all’invito del 2017 a finanziamento misto nel settore dei trasporti, sono stati inclusi orientamenti aggiuntivi che raccomandavano un periodo di riferimento di 15 anni per le stazioni di ricarica. Dal 2016, l’INEA ha ordinato ad esperti indipendenti di valutare le analisi costi-benefici.

56In due dei tre progetti inclusi nel campione della Corte che erano classificati come “lavori”, sono stati osservati scostamenti dagli orientamenti non adeguatamente giustificati. In entrambi i casi, le proiezioni riguardavano un periodo più breve di quello raccomandato (10 anni invece di 15) e applicavano tassi di sconto più alti (10 %-12 % invece del 4 %). Entrambe le pratiche tendono a sottostimare i flussi di cassa negli anni più in là dei progetti, quando ci si può attendere che le entrate siano massime in un mercato dei veicoli elettrici in crescita. Pertanto, la stima del deficit di finanziamento viene gonfiata. Senza adeguate giustificazioni per detti scostamenti dagli orientamenti, la necessità di finanziamenti UE per coprire detto deficit non è stata pienamente dimostrata.

L’MCE promuove la creazione di infrastrutture di ricarica, ma i progetti controllati dalla Corte non stanno conseguendo appieno gli obiettivi

57L’MCE cofinanzia la creazione di infrastrutture di ricarica dal 2014. In totale, le convenzioni di sovvenzione firmate dall’INEA tra il 2015 e il 202028 prevedono la creazione di quasi 19 000 punti di ricarica nell’UE e nel Regno Unito. Le convenzioni di sovvenzione prevedono anche requisiti qualitativi essenziali: i beneficiari devono installare i connettori standard prescritti dalla direttiva AFID, assicurare un libero accesso 24 ore al giorno e concedere la possibilità di effettuare ricariche ad hoc senza abbonamento. In tal modo, i finanziamenti dell’UE promuovono efficacemente l’interoperabilità e il rispetto dei requisiti stabiliti dalla direttiva.

58Per testare direttamente le infrastrutture di ricarica cofinanziate dall’UE, gli auditor della Corte hanno compiuto due viaggi, utilizzando un veicolo elettrico, verso stazioni di ricarica situate in Germania, Italia e Francia (cfr. riquadro 2).

Riquadro 2

Gli auditor testano l’elettro-mobilità su strada

Gli auditor della Corte hanno guidato veicoli elettrici per circa 2 500 km, nel corso di due tragitti, per visitare e sottoporre a test 10 stazioni di ricarica cofinanziate gestite da tre beneficiari di fondi MCE in Germania, Francia e Italia. Hanno potuto ricaricare i veicoli utilizzando la carta del fornitore di servizi di mobilità lussemburghese, verificando così che l’interoperabilità funziona oltrefrontiera, con stazioni accessibili a utenti di fornitori di servizi di mobilità terzi. Tutte le stazioni visitate erano dotate di un sistema di pagamento ad hoc (senza abbonamento), che poteva essere utilizzato (per tutte le stazioni) tramite una app o un sito Internet e (per parecchie stazioni) tramite un terminale per carte di credito/debito contactless. In un caso, gli auditor non sono riusciti a ricaricare il proprio veicolo, a causa di un problema di comunicazione tra l’autovettura e la stazione di ricarica, nonostante entrambe utilizzassero lo standard CCS.

Fonte: Corte dei conti europea.

Nel corso di questi spostamenti, gli auditor della Corte hanno avuto accesso in tempo reale alle informazioni sull’ubicazione e sulla disponibilità delle stazioni tramite siti Internet e app (ad esempio, Google Maps, operatori dei punti di ricarica, fornitori di servizi di mobilità). Il prezzo per la ricarica ad hoc era chiaramente indicato presso i terminali della stazione o nelle app. Tuttavia, gli auditor hanno notato che i prezzi venivano indicati in modi diversi (euro/kWh, euro/minuto o euro/ricarica), il che non facilità la comparabilità, obbligatoria ai sensi della direttiva AFID.

Assicurarsi i siti dove collocare le stazioni di ricarica

59Le domande di finanziamento e le convenzioni di sovvenzione dell’MCE non specificano esattamente dove debba essere situata la futura infrastruttura. I beneficiari normalmente assumono soltanto un impegno generale riferito a un dato numero di stazioni di ricarica in specifici Stati membri.

60Tuttavia, nel corso dell’effettiva attuazione del progetto, può non essere facile per i beneficiari assicurarsi siti ammissibili. Oltre a dover rispettare il requisito cruciale di ammissibilità (stazioni situate lungo la rete centrale della TEN-T), i beneficiari potrebbero trovarsi di fronte a varie e lunghe procedure di autorizzazione, ad un numero limitato di concessioni disponibili lungo le autostrade e ad una crescente concorrenza con altri operatori di punti di ricarica. In alcuni casi, la situazione è aggravata da condizioni sfavorevoli offerte dai proprietari dei terreni e dai gestori della rete elettrica, e ciò costringe i beneficiari a cercare siti alternativi.

61Soprattutto a causa di dette difficoltà, tutti gli 11 progetti controllati dalla Corte avevano subito o stavano subendo ritardi di esecuzione che variavano dai 5 ai 24 mesi rispetto ai piani iniziali. Al momento dell’audit, quattro progetti erano stati completati, ma con ritardi compresi tra 5 e 12 mesi. Due di questi progetti sono stati chiusi senza aver pienamente prodotto le realizzazioni inizialmente concordate: sono entrate in funzione solo 243 delle 803 stazioni oggetto di contratto (l’80 %). Ancora una volta, l’insuccesso è largamente spiegato da difficoltà nell’assicurarsi idonei luoghi ammissibili.

62Nel caso degli studi cofinanziati, detti ritardi e altre difficoltà hanno avuto un duplice effetto: non solo le relative infrastrutture non sono state create nei tempi previsti, ma per di più non tutti i dati necessari per decidere con cognizione di causa su future creazioni di infrastrutture (che era l’obiettivo ultimo degli studi) sono stati raccolti e analizzati come pianificato. Due dei sei beneficiari inclusi nel campione della Corte svolgevano studi sull’installazione di infrastrutture-pilota in risposta a inviti del periodo 2014‑2016, ma, prima che concludessero detti studi e riferissero in merito, si sono visti concedere sostegno finanziario dell’MCE per un’installazione su più ampia scala nel quadro dell’invito del 2017.

63La Commissione non consolida né valuta le realizzazioni degli studi in modo sistematico per poterle poi utilizzare per futuri progetti e future iniziative strategiche. Inoltre, nel corso dell’audit gli auditor della Corte non hanno ricevuto alcuna indicazione circa le modalità con cui i portatori d’interesse, in particolare decisori politici nazionali e altri entranti sul mercato, hanno fatto uso dei piani di installazione prodotti dagli studi cofinanziati.

Accesso equo e sostenibilità dei progetti cofinanziati

64Diversamente dalle disposizioni comuni applicabili ai fondi strutturali e di investimento europei29, le norme applicabili all’MCE non impongono ai beneficiari di mantenere le infrastrutture in esercizio per un periodo minimo. Le convenzioni di sovvenzione non fanno riferimento al lasso di tempo nel quale l’infrastruttura finanziata dovrebbe continuare a funzionare (la sua durabilità) e questo aspetto non è monitorato dalla Commissione. In una precedente relazione di audit30, la Corte aveva evidenziato i rischi relativi alla durabilità delle infrastrutture finanziate dell’UE, tra cui i problemi riguardanti il mantenimento delle realizzazioni e dei risultati del progetti. Una durabilità insufficiente o una scarsa attenzione a tale aspetto da parte dei responsabili dei progetti può ridurre l’efficacia degli interventi pubblici (cfr. riquadro 3).

Riquadro 3

Infrastrutture cofinanziate non più utilizzate

Il progetto CORRI-DOOR31 (varato prima dell’MCE e al di fuori del campione controllato) è stato cofinanziato al 50 %, per un importo di 4,3 milioni di euro, a valere sul programma annuale della TEN-T tra l’aprile 2014 e il dicembre 2015. L’obiettivo generale del progetto era promuovere la diffusione dei veicoli elettrici in Francia lungo i principali assi della TEN-T, tra le altre cose creando, testando, gestendo e monitorando 200 stazioni-pilota di ricarica veloci (50 kW) interoperabili e multistandard. Come comunicato al pubblico, a seguito di difficoltà tecniche e di due incidenti che sono stati ritenuti un rischio per la sicurezza degli utenti, nel 2020, come misura preventiva, 189 stazioni (sulle 217 totali del progetto) sono state chiuse32.

Inoltre, le convenzioni di sovvenzione non indicano in modo sufficiente come vada attuato un altro requisito obbligatorio stabilito dalla direttiva AFID, quello dell’accesso non discriminatorio a tutti gli utenti. L’articolo 2, punto 7), della direttiva AFID definisce “punto di ricarica […] accessibile al pubblico” un punto di ricarica che garantisce, a livello di UE, un “accesso non discriminatorio a tutti gli utenti”. L’accesso non discriminatorio può comprendere condizioni diverse di autenticazione, uso e pagamento. La Commissione non valuta le domande di finanziamento sulla base di come esattamente il beneficiario assicurerebbe un accesso non discriminatorio per quanto concerne aspetti di prezzo, e l’INEA non verifica se detto requisito sia rispettato nella pratica una volta che la stazione di ricarica cofinanziata inizi ad operare.

66Particolarmente preoccupanti sono le condizioni commerciali applicate dai beneficiari ai diversi fornitori di servizi di mobilità che desiderano rendere disponibili le infrastrutture cofinanziate all’insieme dei loro clienti che guidano veicoli elettrici. La Corte ha constatato che, oltre a condizioni comuni generali offerte attraverso piattaforme di interconnessione, alcuni operatori di punti di ricarica concludono anche contratti bilaterali diretti con alcuni fornitori di servizi di mobilità a condizioni favorevoli. Ciò compromette la parità tra i fornitori di servizi di mobilità ed in ultima analisi porta ad un trattamento disuguale degli utilizzatori finali delle stazioni di ricarica cofinanziate.

Utilizzo delle stazioni di ricarica

67Le convenzioni di sovvenzione non fissano alcun obiettivo specifico di performance per le infrastrutture cofinanziate e l’INEA non richiede, raccoglie ed analizza sistematicamente i dati sulla performance una volta che una stazione di ricarica diviene operativa.

68La Corte ha chiesto ai beneficiari dei progetti campionati dati sull’utilizzo delle stazioni installate fino a giugno 2020. Il numero e la durata medi mensili delle sessioni di ricarica sono indicati di seguito.

Tabella 3

Utilizzo mensile medio

| Tipo | Numero di sessioni | Durata per sessione (minuti) |

| Stazioni con ricarica ultra-veloce | 77 | 28 |

| Stazioni con ricarica veloce | 31 | 70 |

| Stazioni con ricarica standard | 5 | 123 |

Fonte: dati trasmessi dai beneficiari

Queste statistiche sono in linea con la valutazione generale operata dai beneficiari contattati dalla Corte: i tassi di utilizzo attuali sono inferiori alle aspettative. La Corte è consapevole del fatto che il mercato dei veicoli elettrici è ancora in una fase iniziale e che crescerà in modo rilevante nei prossimi anni, ma desidera osservare che gli attuali bassi livelli di utilizzo fanno aumentare i rischi per la sostenibilità associati a questi investimenti e alla dotazione finanziaria dell’UE ad essi assegnata.

Conclusioni e raccomandazioni

70La Corte conclude che, nonostante alcuni successi, quali la promozione di uno standard comune UE per i connettori di ricarica dei veicoli elettrici, e il migliorato accesso alle reti di ricarica, permangono ostacoli agli spostamenti con veicoli elettrici nell’UE. La disponibilità di stazioni di ricarica varia da paese a paese, i sistemi di pagamento non sono armonizzati e non vi sono abbastanza informazioni in tempo reale per gli utilizzatori.

71Non vi è alcun requisito infrastrutturale minimo chiaro e coerente che assicuri la mobilità elettrica in tutta l’UE. Di conseguenza, la copertura delle reti è disomogenea e presenta una serie di incongruenze. La Commissione è incaricata di assistere gli Stati membri e di assicurare la coerenza e la continuità a livello UE tra i vari quadri strategici nazionali, ma dispone soltanto di un mandato e di poteri di esecuzione limitati. La stessa Commissione ha concluso che i quadri strategici nazionali variano ampiamente quanto alla loro completezza, ambizione e coerenza (cfr. paragrafi 20-28).

72La Commissione è riuscita a promuovere standard minimi comuni a livello di UE (Type 2 e CCS/Combo 2) per i connettori di ricarica dei veicoli elettrici. Detti standard vengono largamente adottati in tutta l’UE, conferendo gradualmente agli utilizzatori di veicoli elettrici un accesso maggiormente armonizzato alle diverse reti di ricarica. Viaggiare nell’UE è però tuttora complicato dall’assenza di sistemi di pagamento armonizzati e di sufficienti informazioni per gli utenti (cfr. paragrafi 35-41).

Raccomandazione 1 – Requisiti minimi per le infrastrutture di ricarica elettrica lungo la rete TEN-TPer raggiungere l’obiettivo della mobilità elettrica in tutta l’UE, la Commissione, all’atto del riesame e della modifica dell’attuale normativa, dovrebbe proporre requisiti minimi per le infrastrutture di ricarica elettrica applicabili alla rete TEN-T. Detti requisiti dovrebbero includere una dimensione geografica (ad esempio, distanza media tra punti di ricarica) ed una migliore definizione dell’accessibilità al pubblico, dei tipi di stazione di ricarica, dei metodi di pagamento e della fornitura di informazioni adeguate agli utenti.

Termine ultimo: entro fine 2021 (all’atto del riesame della direttiva AFID e del regolamento TEN-T)

73Nonostante il costante aumento dei punti di ricarica tra il 2014 e il 2020, sarà difficile raggiungere il valore-obiettivo, fissato nel Green Deal, di 1 milione di punti di ricarica entro il 2025. Stante l’assenza di una tabella di marcia strategica integrata per la mobilità elettrica nell’UE, vi è ancora notevole incertezza circa le esatte necessità infrastrutturali, e ciò pone un rischio per la diffusione riuscita e tempestiva delle infrastrutture di ricarica.

74Vi sono notevoli differenze tra Stati membri per quanto attiene alla realizzazione di infrastrutture di ricarica. Alcuni Stati membri hanno oltrepassato i valori-obiettivo fissati, mentre altri sono significativamente in ritardo. Al settembre 2020, otto Stati membri erano ancora al di sotto del 75 % dei rispettivi valori-obiettivo per la fine di quell’anno. Permane una frammentazione della mobilità elettrica nell’UE, con notevoli differenze per quanto riguarda la densità delle infrastrutture di ricarica e i tassi di possesso di veicoli elettrici negli Stati membri (cfr. paragrafi 29-34 e allegato I).

Raccomandazione 2 – Preparare una tabella di marcia strategica UE per l’elettro-mobilitàLa Commissione dovrebbe preparare una tabella di marcia strategica UE per l’elettro-mobilità per guidare i portatori d’interesse e i decisori politici verso il raggiungimento degli obiettivi del Green Deal e dei valori-obiettivo per le infrastrutture di ricarica.

Termine ultimo: entro fine 2021.

75Sebbene le priorità di finanziamento, le dotazioni finanziarie e i tassi di finanziamento dell’MCE siano mutati nel corso del tempo (2014‑2019), non sono stati basati su un’analisi completa del deficit infrastrutturale che consentisse di stabilire quante stazioni di ricarica fossero necessarie, dove dovessero essere situate e quale potenza dovessero erogare. In assenza di tale analisi, la Commissione non è stata in grado di concentrare i finanziamenti dell’MCE sulle aree con i livelli più bassi di infrastrutture di ricarica.

76Concentrare i finanziamenti dell’MCE sulla rete centrale è in linea con l’obbligo disposto nella direttiva AFID di creare infrastrutture di ricarica almeno sulla rete centrale della TEN-T entro il 2025. Tuttavia, in assenza di altri criteri, tale ampia formulazione non ha impedito la concentrazione dei fondi dell’MCE in un numero limitato di Stati membri e non assicura la mobilità elettrica nell’UE né, in particolare, la copertura di aree in cui l’utilizzo dei veicoli elettrici è basso.

77Gli studi cofinanziati nel corso del 2014‑2016 avrebbero potuto sostenere la valutazione del fabbisogno di infrastrutture di ricarica. Tuttavia, la Commissione non consolida né valuta le realizzazioni degli studi in modo sistematico per poterle poi utilizzare per futuri progetti e future iniziative strategiche (cfr. paragrafo 63). Per quanto riguarda le analisi costi-benefici a corredo delle domande di finanziamento per lavori, alcune delle ipotesi utilizzate dai beneficiari non erano giustificate a sufficienza (cfr. paragrafi 43-56).

Raccomandazione 3 – Analisi delle carenze infrastrutturali e analisi del deficit di finanziamentoCon l’assistenza dei coordinatori dei corridoi della rete centrale della TEN-T, la Commissione dovrebbe effettuare un’analisi delle carenze infrastrutturali per individuare, in riferimento ai requisiti obbligatori modificati disposti dalla direttiva AFID e dal regolamento TEN-T, in quali tratti della rete TEN-T mancano punti di ricarica, quanti punti di ricarica sono necessari e di che tipo. La Commissione dovrebbe effettuare in parallelo un’analisi del deficit di finanziamento, per individuare le tratte della rete TEN-T nelle quali non ci si può attendere che le sole forze di mercato realizzino le infrastrutture necessarie. La Commissione dovrebbe basare su queste due analisi le proprie proposte per le dotazioni finanziarie e le priorità dell’MCE.

Termine ultimo: entro fine 2021.

Raccomandazione 4 – Selezione dei progettiNel valutare e selezionare le domande da ammettere al finanziamento dell’MCE, la Commissione dovrebbe:

- paragonare l’infrastruttura proposta dal richiedente alle analisi complessive delle carenze infrastrutturali e del deficit di finanziamento (cfr. raccomandazione 3);

- accertarsi della necessità del finanziamento sulla base di una analisi costi-benefici per il progetto ed ottenere adeguate giustificazioni per qualunque scostamento dagli orientamenti formulati dalla Commissione sulla base di tali analisi;

- nel caso in cui valuti domande di finanziamento concernenti studi che prevedono la realizzazione di infrastrutture-pilota, fissare criteri oggettivi per il numero, il tipo e l’ubicazione delle stazioni di ricarica accettabili ai fini di detti studi.

Termine ultimo: entro fine 2021.

78L’MCE sostiene la creazione di stazioni di ricarica elettrica interoperabili nell’UE dal 2014. Tuttavia, tutti gli 11 progetti inclusi nel campione di audit della Corte hanno subito ritardi di attuazione compresi tra i 5 e i 24 mesi. Due dei quattro progetti completati hanno prodotto solo realizzazioni parziali. Il principale fattore che ha contribuito sia ai ritardi che alle realizzazioni parziali è stata la difficoltà di assicurarsi siti idonei.

79Le convenzioni di sovvenzione dell’MCE non prescrivono un periodo minimo di funzionamento dopo la creazione e la chiusura del progetto e la Commissione non monitora l’uso e la performance delle infrastrutture sostenute finanziariamente. Le convenzioni di sovvenzione non definiscono nemmeno a sufficienza il requisito obbligatorio dell’accesso non discriminatorio. In assenza di norme che disciplinino il rapporto tra operatori dei punti di ricarica e fornitori di servizi di mobilità, non vi è certezza che le stazioni di ricarica cofinanziate offriranno un accesso non discriminatorio a tutti gli utenti.

80L’INEA non raccoglie dati in modo sistematico sull’utilizzo delle stazioni cofinanziate. Dalle statistiche emerge che gli attuali tassi di utilizzo di dette stazioni sono in genere bassi (cfr. paragrafi 57-69).

Raccomandazione 5 – Accesso sostenibile ed equo alle infrastrutture cofinanziateLa Commissione dovrebbe:

- assicurarsi che le convenzioni di sovvenzione per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica includano una clausola di sostenibilità che imponga che l’infrastruttura cofinanziata rimanga in esercizio e a disposizione degli utenti per un periodo minimo dopo esser stata realizzata;

- assicurarsi che tali convenzioni comprendano l’obbligo per gli operatori dei punti di ricarica di garantire un effettivo accesso non discriminatorio a tutti gli utilizzatori. Ciò potrebbe essere realizzato, ad esempio, imponendo agli operatori dei punti di ricarica di offrire condizioni commerciali eque a tutti i fornitori di servizi di mobilità, sulla base di criteri chiari, oggettivi e trasparenti e per un periodo minimo di tempo.

- effettuare, dopo la realizzazione, analisi ex post a campione o sulla base del rischio sull’utilizzo e la performance delle infrastrutture sostenute.

Termine: entro la fine del 2021 per i punti a) e b); dopo la realizzazione per il punto c).

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione II, presieduta da Iliana Ivanova, Membro della Corte dei conti europea, a Lussemburgo il 3 marzo 2021.

Per la Corte dei conti

Klaus-Heiner Lehne

Presidente

Allegati

Allegato I – Percentuale di veicoli elettrici sulla flotta totale di veicoli passeggeri, UE‑27 e Regno Unito

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati dell’EAFO (settembre 2020) per i veicoli elettrici a batteria e ibridi ricaricabili.

Allegato II – Standard di ricarica dei veicoli elettrici

| Standard di ricarica | Note |

| Corrente alternata (CA) | |

| Type 1 | SAE J1772, usato principalmente in Nord America e Asia. |

| Type 2 (standard UE) | Come disposto dall’allegato II della direttiva AFID, “[i] punti di ricarica […] a corrente alternata (AC) per veicoli elettrici sono muniti, a fini di interoperabilità, almeno di prese fisse o connettori per veicoli del tipo 2, quali descritti nella norma EN62196-2”. |

| Type 3 | Osservato in Italia e Francia, non più installato dal 2012. |

| Corrente continua (CC) | |

| Type 4 (CHAdeMO) |