Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge: mehr Ladestationen, aber deren ungleichmäßige Verteilung macht das Fahren innerhalb der EU schwierig

Über den Bericht:Ziel der Prüfung des Hofes war es, die Wirksamkeit der Unterstützung der Kommission für den Aufbau einer EU-weiten, öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge zu ermitteln.

Der Hof stellte fest, dass trotz Erfolgen wie der Förderung eines gemeinsamen EU-Standards für Ladestecker und der Verbesserung des Zugangs zu verschiedenen Ladenetzen weiterhin Hindernisse für das Fahren mit Elektrofahrzeugen innerhalb der EU bestehen. Die Verfügbarkeit von Ladestationen ist von Land zu Land unterschiedlich, die Zahlungssysteme sind nicht harmonisiert und müssen keinen Mindestanforderungen entsprechen, und die Informationen für die Nutzer sind unzulänglich. In Ermangelung einer umfassenden Analyse der Infrastrukturlücke konnte die Kommission nicht sicherstellen, dass EU-Mittel dorthin fließen, wo sie am dringendsten benötigt werden. Die EU ist von dem Ziel, das sie sich im Grünen Deal gesetzt hat, – 1 Million Ladepunkte bis 2025 – noch weit entfernt, und es fehlt an einem strategischen Gesamtfahrplan für Elektromobilität.

Der Hof unterbreitete der Europäischen Kommission eine Reihe von Empfehlungen, die dazu beitragen sollen, den Aufbau der öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur in der gesamten EU zu verbessern.

Sonderbericht des Hofes gemäß Artikel 287 Absatz 4 Unterabsatz 2 AEUV.

Zusammenfassung

IMit dem im Dezember 2019 verkündeten europäischen Grünen Deal hat sich die EU – als Bestandteil umfassenderer Bemühungen für eine klimaneutrale Wirtschaft – das Ziel gesetzt, die verkehrsbedingten Treibhausgasemissionen bis 2050 gegenüber 1990 um 90 % zu senken. Entscheidenden Anteil an der Verringerung der Emissionen aus dem Straßenverkehr hat die Umstellung auf alternative, kohlenstoffärmere Kraftstoffe. Die am weitesten verbreitete neue Energiequelle, insbesondere für Personenkraftwagen, ist Strom.

IIWesentlich für die Umstellung auf alternative Kraftstoffe und auf eine weitgehend emissionsfreie Fahrzeugflotte bis 2050 ist der Aufbau von Ladeinfrastruktur, der mit der Verbreitung von Elektrofahrzeugen Schritt hält. Das politische Ziel besteht letztendlich darin, eine Autoreise mit dem Elektrofahrzeug quer durch Europa unternehmen zu können, bei der das Aufladen des Elektrofahrzeugs ebenso problemlos vonstattengeht wie ein konventioneller Tankvorgang. Auf dem Weg zur Erreichung dieses Ziels sieht sich die EU mit folgenden einander bedingenden Problemen konfrontiert: Einerseits wird die Verbreitung von Elektrofahrzeugen durch die fehlende Ladeinfrastruktur eingeschränkt, während andererseits Investitionen in die Ladeinfrastruktur nur dann getätigt werden, wenn mehr Sicherheit hinsichtlich der Verbreitung von Elektrofahrzeugen besteht.

IIIDie Kommission hat die Aufgabe, die allgemeine EU-Strategie für alternative Kraftstoffe zu lenken. Der Mehrwert von EU-Maßnahmen in diesem Bereich ergibt sich dadurch, dass die Infrastruktur für alternative Kraftstoffe eine länderübergreifende Herausforderung darstellt, die einzelnen Mitgliedstaaten jedoch nicht über die erforderlichen Instrumente für deren europaweite Koordinierung verfügen. Die Kommission kann gemeinsame Standards zur Gewährleistung der Interoperabilität erlassen, den Aufbau der elektrischen Ladeinfrastruktur durch die Mitgliedstaaten koordinieren und unterstützen und die Fortschritte nachverfolgen. Im Rahmen der Fazilität „Connecting Europe“ (CEF) stellt sie darüber hinaus finanzielle Unterstützung für die elektrische Ladeinfrastruktur bereit.

IVMit diesem Bericht leistet der Hof einen Beitrag zu den anstehenden Überarbeitungen wichtiger EU-Rechtsvorschriften in diesem Bereich sowie zur Planung und Umsetzung des Programmplanungszeitraums 2021-2027. Der Bericht gibt der Kommission Anhaltspunkte für eine wirksamere Unterstützung des Aufbaus der öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur in der gesamten EU, und zwar insbesondere im Zusammenhang mit den Zielen des Grünen Deals und dem für die kommenden Jahre erwarteten erheblichen Anstieg der Elektromobilität – d. h. der Nutzung von Elektrofahrzeugen.

VZiel der Prüfung des Hofes war es, die Wirksamkeit der Unterstützung der Kommission für den Aufbau einer EU-weiten öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge im Zeitraum 2014-2020 zu ermitteln. Der Hof prüfte, wie die Kommission Standards erlässt, wie sie den Aufbau der elektrischen Ladeinfrastruktur in den Mitgliedstaaten koordiniert und unterstützt und wie sie die CEF-Mittel für die elektrische Ladeinfrastruktur verwaltet.

VIDer Hof erlangte Informationen aus verschiedenen Quellen, darunter die Kommission, nationale Behörden, Empfänger von EU-Mitteln und andere Interessenträger. Um als Nutzer von Ladeinfrastruktur Erfahrungen aus erster Hand zu gewinnen, fuhren die Prüfer des Hofes in einem Elektrofahrzeug mehrere von der EU kofinanzierte Ladestationen an und testeten diese.

VIIDer Hof stellte fest, dass es der Kommission gelungen ist, einen gemeinsamen EU-Standard für Stecker zum Aufladen von Elektrofahrzeugen zu fördern, und dass Nutzer schrittweise einen einheitlicheren Zugang zu verschiedenen Ladenetzen erhalten. Es bestehen jedoch nach wie vor Hindernisse für das Fahren mit Elektrofahrzeugen innerhalb der EU. Obwohl das Ladenetz in der gesamten EU wächst, ist der Aufbau lückenhaft, da es keine klaren und einheitlichen Mindestanforderungen an die Infrastruktur gibt, die die EU-weite Elektromobilität gewährleisten. Die EU ist von dem ehrgeizigen Ziel, das sie sich im Grünen Deal gesetzt hat, – 1 Million Ladepunkte bis 2025 – noch weit entfernt, und es fehlt an einem strategischen Gesamtfahrplan für Elektromobilität. Das Fahren innerhalb der EU wird durch das Fehlen harmonisierter Zahlungssysteme, für die Mindestanforderungen gelten, sowie durch das Fehlen angemessener Nutzerinformationen über die Echtzeit-Verfügbarkeit und die Abrechnung an den Ladestationen noch weiter erschwert.

VIIIDie von der EU im Rahmen der Fazilität „Connecting Europe“ bereitgestellte finanzielle Unterstützung wurde vielfach genutzt, um die Errichtung interoperabler Ladestationen in der gesamten EU zu fördern. In Ermangelung einer umfassenden Analyse der Infrastrukturlücke konnte die Kommission jedoch nicht sicherstellen, dass EU-Mittel dorthin fließen, wo sie am dringendsten benötigt werden. Darüber hinaus wurden die Fördermittel für Ladestationen weder von einer Mindestbetriebsdauer noch von der Gewährleistung eines gleichberechtigten Zugangs für alle Nutzer von Elektrofahrzeugen abhängig gemacht. Bei allen vom Hof geprüften Projekten verzögerte sich die Durchführung und einige Projekte erbrachten nur anteilige Outputs. Schließlich stellte der Hof fest, dass die derzeitige Auslastung kofinanzierter Ladestationen allgemein niedrig ist, was die mit diesen Investitionen verbundenen Nachhaltigkeitsrisiken erhöht.

IXAuf der Grundlage dieser Schlussfolgerungen empfiehlt der Hof der Kommission,

- Mindestanforderungen an die elektrische Ladeinfrastruktur im gesamten TEN-V-Netz vorzuschlagen;

- einen strategischen und integrierten EU-Fahrplan für Elektromobilität auszuarbeiten;

- Analysen der Infrastruktur- und der Finanzierungslücke durchzuführen;

- die Analysen der Infrastruktur- und der Finanzierungslücke sowie klarere Kriterien heranzuziehen, um die Projektauswahl zu verbessern;

- Klauseln für die Gewährleistung des nachhaltigen und gleichberechtigten Zugangs zu kofinanzierter Infrastruktur in die Finanzhilfevereinbarungen der Projekte aufzunehmen.

Einleitung

Strom an der Spitze der alternativen Kraftstoffe im Straßenverkehr

01Mit dem im Dezember 2019 verkündeten europäischen Grünen Deal1 hat sich die EU – als Bestandteil umfassenderer Bemühungen für eine klimaneutrale Wirtschaft – das Ziel gesetzt, die verkehrsbedingten Treibhausgasemissionen bis 2050 im Vergleich zu 1990 um 90 % zu senken. Etwa ein Viertel aller Treibhausgasemissionen in der EU entfällt auf den Verkehr, insbesondere auf den Straßenverkehr (72 %)2.

02Entscheidenden Anteil an der Verringerung der Treibhausgasemissionen aus dem Straßenverkehr hat die Umstellung auf alternative, kohlenstoffärmere Kraftstoffe wie Strom, Wasserstoff, Biokraftstoffe oder Biogas. Nach wie vor ist der Straßenverkehr jedoch fast vollständig von fossilen Energieträgern abhängig – etwa 95 % aller Straßenfahrzeuge werden noch mit konventionellem Kraftstoff betrieben3. Neben den höheren Anschaffungskosten der Fahrzeuge bremst der Mangel an Ladestationen und Tankstellen die Entwicklung des Marktes für alternative Kraftstoffe.

03Die EU bewahrt Technologieneutralität, indem sie keinen bestimmten alternativen Kraftstoff bevorzugt, ist jedoch der Ansicht, dass alle Kraftstoffe gemeinsamen technischen Spezifikationen unterliegen und (durch entsprechende Infrastruktur) EU-weit verfügbar sein sollten. In der Praxis nimmt Strom jedoch beim Ausbau der alternativen Kraftstoffe im Straßenverkehr, insbesondere bei Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen, die Spitzenposition ein.

04Nach Angaben der Vereinigung europäischer Automobilhersteller wurden 89,4 % aller 2019 in der EU zugelassenen Neufahrzeuge mit Benzin oder Diesel betrieben, während 6 % auf Hybridelektrofahrzeuge entfielen, 3 % auf elektrisch aufladbare Fahrzeuge und nur 1,6 % auf alle mit anderen alternativen Kraftstoffen betriebenen Fahrzeuge (z. B. Gas oder Wasserstoff). Im Jahr 2020 hat das elektrisch aufladbare Segment (Batterie- und Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeuge) seinen Marktanteil vor dem Hintergrund eines allgemeinen Rückgangs der Neuzulassungen von Personenkraftwagen infolge des COVID-19-Ausbruchs erheblich erhöht. Im Jahr 2020 entfielen 10,5 % der Neuzulassungen auf Elektrofahrzeuge. Mit anderen Worten: Jeder zehnte Personenkraftwagen, der 2020 in der EU verkauft wurde, war elektrisch aufladbar4. Autohersteller gehen davon aus, dass sich die Produktion von Elektrofahrzeugen in Europa zwischen 2019 und 2025 versechsfachen wird – auf jährlich mehr als 4 Millionen Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge bzw. mehr als ein Fünftel der in der EU produzierten Fahrzeuge5.

05Im Grünen Deal ist von geschätzten 13 Millionen emissionsfreien und emissionsarmen Fahrzeugen auf europäischen Straßen bis 2025 die Rede. In ihrer im Jahr 2020 veröffentlichten Strategie für nachhaltige und intelligente Mobilität6 setzte die Kommission das Etappenziel von mindestens 30 Millionen emissionsfreien Fahrzeugen bis 2030 und das Ziel einer weitgehend emissionsfreien Fahrzeugflotte bis 2050, was angesichts der derzeit rund 2 Millionen in der EU zugelassenen Elektrofahrzeuge eine deutliche Steigerung bedeutet. Darüber hinaus hat eine wachsende Zahl von Mitgliedstaaten (darunter Dänemark, Irland, die Niederlande, Slowenien und Schweden) angekündigt, dass der Verkauf von Fahrzeugen, die mit fossilen Kraftstoffen betrieben werden, ab 2030 verboten werden soll. Außerhalb der EU machen Elektrofahrzeuge in Norwegen, dem weltweit führenden Elektromobilitätsmarkt, 15 % aller Personenkraftwagen aus7 (Anhang I zeigt im Vergleich dazu die Anteile von Elektrofahrzeugen in der EU und dem Vereinigten Königreich). Norwegen ist das Land mit dem ehrgeizigsten Ziel: Bereits ab 2025 müssen alle verkauften neuen Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeuge emissionsfrei sein.

06Gemäß der 2016 veröffentlichten EU-Strategie für emissionsarme Mobilität besteht das politische Ziel letztendlich darin, eine Autoreise mit dem Elektrofahrzeug quer durch Europa unternehmen zu können, bei der das Aufladen des Elektrofahrzeugs ebenso problemlos vonstattengeht wie ein konventioneller Tankvorgang. Anders als bei konventionellen Fahrzeugen werden die meisten Elektrofahrzeuge zu Hause oder am Arbeitsplatz geladen. Öffentliche Ladepunkte8 werden daher für jene Fahrer benötigt, die nicht über private Lademöglichkeiten verfügen oder längere Strecken zurücklegen. In einer unlängst veröffentlichten Analyse wurde zudem gezeigt, dass sich der Ladevorgang mit einer steigenden Zahl von Elektrofahrzeugkäufern, die keinen Zugang zu Heimladestationen haben, wahrscheinlich vom privaten (etwa 75 % im Jahr 2020) in den öffentlichen Raum verlagern wird9.

07Elektrofahrzeuge müssen häufiger geladen werden als konventionelle Fahrzeuge, da ihre Reichweite im Allgemeinen immer noch geringer ist – etwa 380 km, der Mittelwert für 10 derzeit auf dem Markt befindliche Elektrofahrzeuge. Die Ladezeit ist abhängig von der Kapazität der Fahrzeugbatterie und des Ladepunkts (siehe Tabelle 1). „Langsame“ und „normale“ Ladeoptionen eignen sich besser für Wohn- und Büroladezyklen, „schnelle“ und „ultraschnelle“ Ladeoptionen hingegen eher für Autobahnen und Hauptstraßennetze. Elektrofahrzeugnutzer können aufgrund der beschränkten Reichweite und der Sorge über die Verfügbarkeit von Ladestationen entlang der Route unter „Reichweiten- und Ladeangst“ leiden. Dabei handelt es sich um die Angst, dass die Reichweite des Fahrzeugs nicht ausreicht, um ans Ziel zu kommen, und dass das Aufladen womöglich mit langem Anstehen an der Ladestation verbunden ist, wenn diese bereits besetzt ist.

Tabelle 1

Welche Ladetechnologie ist verfügbar?

| Ladegeschwindigkeit und -art | Ladeleistung | Ungefähre Ladezeit* |

| Langsam (Wechselstrom 1‑phasig) | 3-7 kW | 7-16 Stunden |

| Normal (Wechselstrom 3‑phasig) | 11-22 kW | 2-4 Stunden |

| Schnell (Gleichstrom) | 50-100 kW | 30-40 Minuten |

| Ultraschnell (Gleichstrom) | > 100 kW | < 20 Minuten |

* Auch von der Batteriekapazität und anderen Variablen abhängig.

Quelle: „Recharge EU: How many charge points will Europe and its Member States need in the 2020s“, T&E, Januar 2020.

Reaktion der EU auf einen Teufelskreis

08Jeder Mitgliedstaat ist dafür zuständig, innerhalb des von den EU-Rechtsvorschriften vorgegebenen Rahmens seine eigene nationale Politik für alternative Kraftstoffe auszuarbeiten und umzusetzen. Dies kann Maßnahmen wie Steuervergünstigungen oder Zuschüsse für den Kauf von Elektrofahrzeugen und den Bau von Ladeinfrastruktur umfassen.

09Die Lenkung der allgemeinen EU-Strategie für alternative Kraftstoffe ist jedoch Aufgabe der Kommission, die auch dafür zuständig ist, Legislativvorschläge auszuarbeiten und darüber zu verhandeln. Der Grüne Deal ist das neueste in einer Reihe von EU-Strategiepapieren über den Ausbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe (siehe Abbildung 1). Der Mehrwert von EU-Maßnahmen in diesem Bereich ergibt sich dadurch, dass die Infrastruktur für alternative Kraftstoffe eine länderübergreifende Herausforderung darstellt, die einzelnen Mitgliedstaaten jedoch nicht über die erforderlichen Instrumente für deren europaweite Koordinierung verfügen. Die Kommission kann gemeinsame Standards zur Gewährleistung der Interoperabilität erlassen, den Aufbau der elektrischen Ladeinfrastruktur durch die Mitgliedstaaten koordinieren und unterstützen und die Fortschritte nachverfolgen.

Abbildung 1

EU-Strategiepapiere zur Infrastruktur für alternative Kraftstoffe

Quelle: Europäischer Rechnungshof.

Die Richtlinie zur Infrastruktur für alternative Kraftstoffe (AFID)10 aus dem Jahr 2014 ist ein wesentliches politisches Instrument innerhalb der Gesamtstrategie der EU für die Entwicklung der öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Sie hat zum Ziel, ein Marktversagen auszugleichen, das am besten als „Teufelskreis“ beschrieben werden kann: Einerseits wird die Verbreitung von Elektrofahrzeugen durch die fehlende Ladeinfrastruktur eingeschränkt, während andererseits Investitionen in die Ladeinfrastruktur nur dann getätigt werden, wenn mehr Sicherheit hinsichtlich der Verbreitung von Elektrofahrzeugen besteht. Ein mit der Verbreitung von Elektrofahrzeugen Schritt haltender Aufbau von Ladeinfrastruktur ist ein essentieller Teil der Umstellung auf alternative Kraftstoffe.

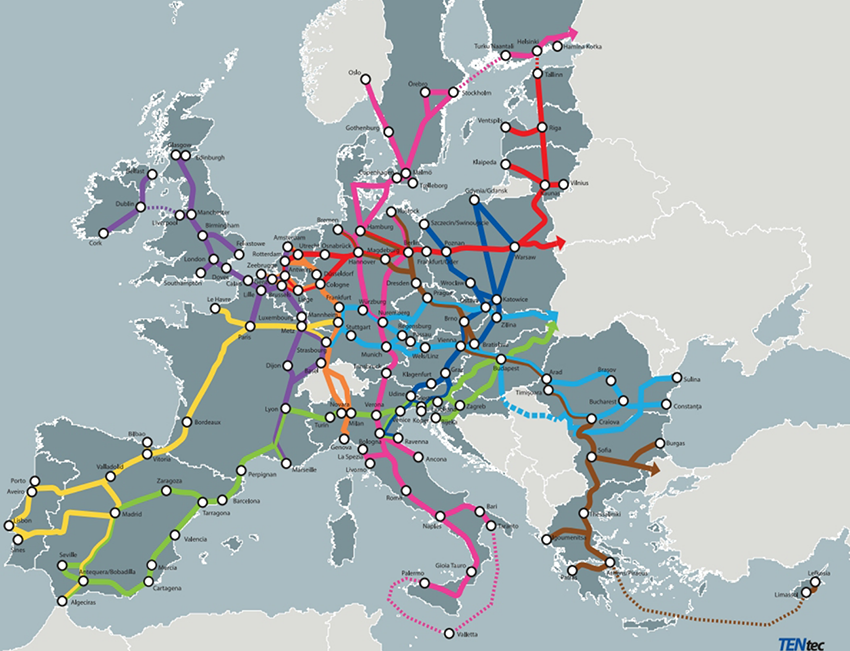

11In Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung über das transeuropäische Verkehrsnetz (TEN-V)11 aus dem Jahr 2013, einem zentralen Instrument der EU-Politik für den Infrastrukturausbau, ist die „Verfügbarkeit von alternativen umweltfreundlichen Kraftstoffen“ als Infrastrukturanforderung für den Straßenverkehr, insbesondere im „Kernnetz“, das bis 2030 fertiggestellt sein soll, vorgesehen. Das „Gesamtnetz“, dessen Fertigstellung bis 2050 vorgesehen ist, soll die Erreichbarkeit und Anbindung aller Regionen der EU gewährleisten. Das Kernnetz besteht aus jenen Teilen des Gesamtnetzes, die für die Erreichung der TEN-V-Ziele von größter strategischer Bedeutung sind. Innerhalb der fast 50 000 km des Kernstraßennetzes gibt es neun multimodale Korridore, die die wichtigsten die EU durchquerenden Verkehrswege abdecken (siehe Bild 1). Um den koordinierten Aufbau der Korridore zu erleichtern, benannte die Kommission neun Europäische Koordinatoren für die Kernnetzkorridore (die jeweils die Umsetzung eines Korridors überwachen).

Bild 1

Kernnetzkorridore des TEN-V

Atlantik, Ostsee-Adria, Mittelmeer, Nord-Ostsee, Nordsee-Mittelmeer, Orient-östliches Mittelmeer, Rhein-Alpen, Rhein-Donau, Skandinavien-Mittelmeer.

Quelle: Europäische Kommission.

In ihrem Aktionsplan zur Infrastruktur für alternative Kraftstoffe aus dem Jahr 2017 schätzte die Kommission, dass bis 2020 bis zu 3,9 Milliarden Euro für elektrische Ladeinfrastruktur und möglicherweise ab 2021 zusätzlich – je nach Anteil der Schnellladestationen – jährlich 2,7 bis 3,8 Milliarden Euro benötigt würden. Aus der direkt von der Kommission verwalteten Fazilität „Connecting Europe“(CEF) wird finanzielle Unterstützung für die Infrastruktur für alternative Kraftstoffe bereitgestellt12. Zwischen 2014 und Dezember 2020 wurden CEF-Finanzhilfen in Höhe von rund 698 Millionen Euro für alternative Kraftstoffe im Straßenverkehr gewährt (siehe Tabelle 2). Davon flossen rund 343 Millionen Euro in Ladeinfrastrukturprojekte oder Projekte, die Strom mit anderen alternativen Kraftstoffen (komprimiertes Erdgas, Flüssigerdgas oder Wasserstoff) kombinieren. Als Teil des Grünen Deals werden nach 2020 weitere CEF-Aufforderungen zur Unterstützung des Aufbaus öffentlicher Ladeinfrastruktur erwartet. Außerdem gehört es zu den Planungsschwerpunkten im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität für den Mehrjährigen Finanzrahmen 2021-2027, EU-Unterstützung für die Errichtung von 1 Million öffentlicher Ladepunkte bis 2025 bereitzustellen13.

Tabelle 2

CEF-Finanzhilfen für Infrastruktur für alternative Kraftstoffe im Straßenverkehr, 2014-2020 (in Millionen Euro)

| Art des Kraftstoffs | Projekte | Geschätzte Kosten | EU-Beitrag | Anteil am gesamten EU-Beitrag |

| Strom | 38 | 1 215 | 280 | 40 % |

| Komprimiertes Erdgas / Flüssigerdgas | 32 | 606 | 235 | 34 % |

| Wasserstoff | 11 | 416 | 120 | 17 % |

| Kombination Strom / andere alternative Kraftstoffe | 6 | 307 | 63 | 9 % |

| Flüssiggas (LPG) | 2 | 3 | 1 | 0 % |

| Insgesamt | 89 | 2 547 | 6981 | 100 % |

1 Der Gesamtbetrag umfasst rund 38 Millionen Euro für vier Projekte, die zwar bereits von der Kommission ausgewählt wurden, sich aber im Dezember 2020 noch in der Vorbereitungsphase für die Finanzhilfe befanden.

Quelle: Analyse des Europäischen Rechnungshofs auf der Grundlage von Daten der INEA, Dezember 2020.

Was die Fahrzeuge betrifft, haben EU-Rechtsvorschriften über CO2-Emissionsnormen für neue Personenkraftwagen und für neue leichte Nutzfahrzeuge die Entwicklung auf dem Elektromobilitätsmarkt beschleunigt. Das Ziel des Jahres 2015, 130 g CO2/km, wurde schrittweise auf 95 g CO2/km ab 2020 abgesenkt und weitere Verschärfungen sind für 2025 und 2030 vorgesehen14. Zusammen mit einem System von Anreizen und Sanktionen für Automobilhersteller sollen diese Rechtsvorschriften ein wichtiger Katalysator für einen Anstieg der Elektrofahrzeugzahlen sein, der seinerseits die Haupttriebfeder für den Bedarf an zusätzlicher Ladeinfrastruktur darstellt. Die Kommission hat eine Überarbeitung der CO2-Emissionsnormen für Personenkraftwagen für Mitte 2021 angekündigt15.

Prüfungsumfang und Prüfungsansatz

14Ziel der Prüfung des Hofes war es, die Wirksamkeit der Unterstützung der Kommission für den EU-weiten Aufbau einer öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (Batterie- und Plug-in-Hybridfahrzeuge) zu ermitteln. Der Hof untersuchte zwei Hauptaspekte der Unterstützung durch die Kommission:

- die Art und Weise, wie sie Standards erlässt und den Aufbau der elektrischen Ladeinfrastruktur der Mitgliedstaaten koordiniert und unterstützt;

- die Verwaltung der CEF-Mittel für die elektrische Ladeinfrastruktur.

Im Mittelpunkt der Prüfung standen EU-Maßnahmen im Zeitraum 2014-2020 in einem Bereich von großer öffentlicher und institutioneller Relevanz. Mit dem vorliegenden Bericht liefert der Hof einen Beitrag zu den anstehenden Überarbeitungen wichtiger Rechtsvorschriften in diesem Bereich (AFID und TEN-V-Verordnung) sowie zur Planung und Umsetzung des Mehrjährigen Finanzrahmens 2021-2027. Der Bericht gibt der Kommission Anhaltspunkte für eine wirksamere Unterstützung des Aufbaus der öffentlichen Ladeinfrastruktur in der gesamten EU, und zwar insbesondere im Zusammenhang mit den Zielen des Grünen Deals und dem für die kommenden Jahre erwarteten erheblichen Anstieg der Elektromobilität.

16Die wichtigste geprüfte Stelle war die Generaldirektion Mobilität und Verkehr (GD MOVE) der Kommission, die für die EU-Politik zum Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe zuständig ist, einschließlich der Zuweisung von CEF-Mitteln in diesem Bereich mit Unterstützung der Exekutivagentur für Innovation und Netze (INEA). Der Hof erlangte für diese Prüfung Informationen aus verschiedenen Quellen – von der Kommission, den nationalen Behörden, Empfängern von CEF-Mitteln und anderen einschlägigen Interessenträgern. Er analysierte die Verfahren der Kommission zur Bewertung des Infrastrukturbedarfs und zur Zuweisung von Mitteln an Ladeinfrastrukturprojekte. Außerdem prüfte er das Funktionieren dieser Verfahren sowie die Durchführung einer Stichprobe von 11 Projekten im Wert von rund 130 Millionen Euro bzw. 46 % aller CEF-Finanzhilfen für Ladeinfrastruktur. Bei der Auswahl der Projekte, die von sechs Empfängern in Deutschland, Italien, den Niederlanden, Portugal, der Slowakei und Spanien koordiniert wurden, verwendete der Hof die Kriterien Wesentlichkeit, Relevanz, Durchführungsstand und geografische Verteilung. Zusätzlich zu diesen Projektbegünstigten befragte der Hof nationale Behörden in den sechs Mitgliedstaaten, die zwar selbst nicht der Prüfung unterlagen, aber relevante Informationen für die Bewertung der Arbeit der Kommission lieferten.

17Außerdem fuhren die Prüfer des Hofes mit einem Elektrofahrzeug zu Ladestationen in Deutschland, Frankreich und Italien, um die von der EU kofinanzierte Ladeinfrastruktur unmittelbar zu testen (siehe Kasten 2). Aufgrund der COVID-19-bedingten Reisebeschränkungen konnten ähnliche Tests von Ladestationen in den Niederlanden, Spanien, Portugal und der Slowakei nicht durchgeführt werden.

18Der Hof befasste sich bei seiner Prüfung nicht mit Emissionszielen und Zielen im Bereich erneuerbare Energien, der Batterieentwicklung und -forschung sowie der Erzeugung und Verteilung des für Ladestationen benötigten Stroms.

Bemerkungen

Größere Zahl von Ladestationen und Harmonisierung der Stecker, doch ungleichmäßige Verteilung der Ladeinfrastruktur macht das Fahren mit Elektrofahrzeugen innerhalb der EU schwierig

19In diesem Abschnitt untersuchte der Hof die Wirksamkeit der Maßnahmen der Kommission zur Festlegung gemeinsamer Standards, zur Koordinierung und Unterstützung des Aufbaus der Ladeinfrastruktur durch die Mitgliedstaaten und zur Überwachung der Fortschritte.

Es gibt keine klaren und kohärenten Ladeinfrastruktur-Ziele für die gesamte EU

20Der ursprüngliche Vorschlag der Kommission für die AFID16 sah eine Mindestanzahl von Ladepunkten in jedem Mitgliedstaat und EU-weit insgesamt 800 000 Ladepunkte bis 2020 vor. Darüber hinaus wurde in der Folgenabschätzung17 zum Vorschlag festgestellt, dass das Fehlen verbindlicher Infrastrukturziele die Wirksamkeit der politischen Maßnahmen beeinträchtigen würde und dass die zufriedenstellende Verwirklichung der spezifischen und übergeordneten Ziele durch einen großen Ermessensspielraum der Mitgliedstaaten verhindert werden könnte.

21Der ursprüngliche Vorschlag der Kommission wurde jedoch von den gesetzgebenden Organen nicht beibehalten: In der 2014 erlassenen Fassung der AFID ist keine Mindestanzahl von Ladepunkten festgelegt. Stattdessen wurden die Mitgliedstaaten aufgefordert, eine „angemessene“ Anzahl von Ladepunkten bereitzustellen (siehe Kasten 1). In der Präambel wird nur ein empfohlener Richtwert – ein öffentlich zugänglicher Ladepunkt für je 10 Elektrofahrzeuge – genannt, ohne dass die geografische Verteilung, die Bevölkerungsdichte oder die Netzabdeckung berücksichtigt werden müssen. Dies steht im Gegensatz zu dem in der Richtlinie empfohlenen Durchschnittsabstand zwischen Tankstellen für komprimiertes Erdgas und Flüssigerdgas im TEN-V-Kernnetz (150 km bzw. 400 km).

Kasten 1

AFID-Ziele im Bereich Elektrizität (Artikel 4 Absätze 1 und 2)

- Die Mitgliedstaaten stellen anhand ihrer nationalen Strategierahmen sicher, dass bis spätestens 31. Dezember 2020 eine angemessene Anzahl von öffentlich zugänglichen Ladepunkten errichtet wird, damit Elektrofahrzeuge zumindest in städtischen bzw. vorstädtischen Ballungsräumen und anderen dicht besiedelten Gebieten sowie gegebenenfalls in Netzen, die von den Mitgliedstaaten bestimmt werden, verkehren können. Die Anzahl dieser Ladepunkte wird unter Berücksichtigung – unter anderem – der in ihrem jeweiligen nationalen Strategierahmen angegebenen geschätzten Zahl der bis Ende 2020 zugelassenen Elektrofahrzeuge sowie der von der Kommission veröffentlichten bewährten Verfahren und Empfehlungen festgelegt. Gegebenenfalls sind spezielle Erfordernisse hinsichtlich der Einrichtung der an Haltestationen öffentlicher Verkehrsmittel öffentlich zugänglichen Ladepunkte zu berücksichtigen.

- Die Kommission bewertet die Anwendung der Vorgaben des Absatzes 1 und legt gegebenenfalls einen Vorschlag zur Änderung dieser Richtlinie vor, wobei sie die Entwicklung auf dem Markt für Elektrofahrzeuge berücksichtigt, um sicherzustellen, dass bis 31. Dezember 2025 in jedem Mitgliedstaat zumindest im TEN-V-Kernnetz in städtischen bzw. vorstädtischen Ballungsräumen und anderen dicht besiedelten Gebieten eine angemessene Anzahl von öffentlich zugänglichen Ladepunkten eingerichtet wird.

Die AFID überlässt es den Mitgliedstaaten, Kriterien für die öffentliche Zugänglichkeit und die Ladeleistung von Ladepunkten festzulegen, und unterscheidet nicht zwischen verschiedenen Arten von Elektrofahrzeugen. Dies macht es schwierig, den genauen Infrastrukturbedarf zu schätzen, die Genauigkeit der gemeldeten Zahlen zu bewerten und Länder zu vergleichen:

- In der AFID wird ein „öffentlich zugänglicher Ladepunkt“ definiert als Ladepunkt, zu dem alle Nutzer aus der Union nichtdiskriminierend Zugang haben mit möglichen Unterschieden in Bezug auf Authentifizierung, Nutzungsbedingungen und Bezahlung. Aufgrund des allgemeinen Charakters dieser Definition verstehen einige Mitgliedstaaten öffentliche Ladepunkte als Ladepunkte, die sich an öffentlichen Orten befinden und 24 Stunden täglich an sieben Tagen in der Woche zugänglich sind, sowie „halböffentliche“ Ladepunkte als Ladepunkte, die nur zu bestimmten Zeiten zugänglich sind und Nutzungsbeschränkungen unterliegen (z. B. der Verpflichtung, einen zugehörigen Parkplatz, ein Hotel oder ein Einkaufszentrum zu nutzen). Andere Mitgliedstaaten treffen keine solche Unterscheidung und definieren öffentliche Ladepunkte als all jene Ladepunkte, die nicht privat sind.

- In der AFID wird lediglich zwischen normalen Ladepunkten (< 22 kW) und Schnellladepunkten (> 22 kW) unterschieden, obwohl auch viele andere Leistungskategorien genutzt werden. Faktisch werden Ladepunkte, die über weniger als 22 kW Ladeleistung verfügen, trotz einer signifikant unterschiedlichen Ladegeschwindigkeit mit Ladepunkten mit 350 kW Ladeleistung gleichgesetzt.

- In der AFID wird nicht zwischen batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeugen unterschieden, deren Lademuster sich jedoch stark unterscheiden. Einer aktuellen Studie zufolge laden batteriebetriebene Elektrofahrzeuge in einer typischen Woche fast viermal mehr Energie auf als Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge18.

Die TEN-V-Verordnung beinhaltet keine spezifischen Bestimmungen für die Infrastruktur für alternative Kraftstoffe. In der Verordnung wird die allgemeine „Verfügbarkeit von alternativen umweltfreundlichen Kraftstoffen“ im Kernnetz erwähnt und darauf hingewiesen, dass die Straßeninfrastruktur Ausrüstungen für das Betanken oder Aufladen von Fahrzeugen mit alternativem Antrieb im Gesamtnetz umfassen kann. Es wird weder zwischen verschiedenen Arten alternativer Kraftstoffe unterschieden noch definiert, was „Verfügbarkeit“ bedeutet. In einer kürzlich durchgeführten Prüfung zu den Straßen in der EU19 kam der Hof zu dem Schluss, dass in der TEN-V-Verordnung keine klaren Anforderungen an die Infrastruktur für alternative Kraftstoffe festgelegt sind.

24Im Aktionsplan der Kommission für alternative Kraftstoffe20 aus dem Jahr 2017 wurde Folgendes anerkannt: „Der TEN-V-Ansatz sollte wirksam genutzt werden, um bis spätestens 2025 die Basis einer EU-weiten Lade- […]infrastruktur zu errichten. Mit dem Korridorkonzept können Lücken in der grenzüberschreitenden Langstreckenmobilität ermittelt und alle einschlägigen Akteure […] einbezogen werden“. Weder in der AFID noch in der TEN-V-Verordnung wird den Europäischen Koordinatoren für die Kernnetzkorridore jedoch eine spezifische Rolle bei der Planung und dem Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe entlang ihrer Korridore zugewiesen. Die vom Hof vorgenommene Analyse der Korridor-Arbeitspläne der Koordinatoren für das Jahr 2020 ergab, dass sie keine vergleichbaren Informationen, Daten und Bewertungen zur Verfügbarkeit der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe enthalten.

Die Kommission konnte nicht sicherstellen, dass die nationalen Pläne aus EU-Sicht einheitlich und kohärent sind

25Gemäß der AFID waren die Mitgliedstaaten verpflichtet, nationale Strategierahmen (NPF) für die Entwicklung des Marktes für alternative Kraftstoffe zu schaffen. Die NPF waren der Kommission bis zum 18. November 2016 zu übermitteln und mussten einen Plan für den Aufbau der Infrastruktur umfassen. Die Kommission ist für die Bewertung der Kohärenz zwischen den verschiedenen NPF auf Unionsebene zuständig. Die Richtlinie erteilt ihr diesbezüglich jedoch kein spezifisches Mandat oder klare Durchsetzungsbefugnisse, sondern enthält lediglich die Feststellung, dass die Kommission die Mitgliedstaaten im Rahmen der Berichterstattung über die NPF und in Bereichen, in denen sie zusammenarbeiten müssen, unterstützen sollte. Die Kommission tauscht sich über den Ausschuss für alternative Kraftstoffe und das Forum für nachhaltigen Verkehr (eine Expertengruppe aus Vertretern der Kommission und der Mitgliedstaaten sowie 32 Fachverbänden) mit den Mitgliedstaaten aus.

26Die Kommission gab den Mitgliedstaaten für die Erstellung ihrer NPF detaillierte Leitlinien an die Hand. Sie schloss ihre Bewertung der meisten NPF im November 2017 ab und nahm im Februar 2019 ein Follow-up vor21. Insgesamt kam die Kommission zu dem Schluss, dass sich die NPF in Bezug auf Vollständigkeit, Kohärenz und Ambitionen sehr stark unterschieden, was zu einer Marktfragmentierung in der EU führen könnte. Die Feststellungen der Kommission lauten wie folgt:

- Zwei Mitgliedstaaten (Spanien und Schweden) hatten keine Zielvorgabe für Ladepunkte für 2020 festgelegt und legten erst in ihren Berichten über die Umsetzung ihrer nationalen Strategierahmen von 2019, die anschließend erstellt wurden, Schätzungen vor.

- Obwohl in den Leitlinien der Kommission empfohlen wurde, den Infrastruktur- und Fahrzeugbedarf für 2020, 2025 und 2030 zu ermitteln, enthielten nur 11 NPF Zielvorgaben und Schätzungen für 2025 und 2030.

- Die Zielambitionen der NPF variierten stark – mit geschätzten Gesamtmarktanteilen von Elektrofahrzeugen am Fahrzeugbestand bis 2020 zwischen 0,02 % und 9,22 %.

- In nur 10 NPF wurden Ziele festgelegt, die mindestens einen öffentlich zugänglichen Ladepunkt pro 10 Elektrofahrzeuge bis 2020 gewährleisten würden.

Obwohl die Kommission die Mitgliedstaaten in ihren Leitlinien aufforderte, über die geografische Verteilung ihrer Ladepunkte Bericht zu erstatten und anzugeben, inwieweit sie das TEN-V-Kernnetz und das TEN-V-Gesamtnetz abdeckten, hatten nur sieben Mitgliedstaaten ausreichende und vollständige Informationen vorgelegt. Die Kommission kam trotz der diesbezüglich begrenzten Informationen zu dem Schluss, dass unter Anwendung des 60-km-Richtwerts, der von der Gemeinsamen Forschungsstelle als maximal zulässiger Abstand zwischen den Ladepunkten veranschlagt wurde, die Abdeckung des TEN-V-Kernnetzes bis 2025 offenbar voranschritt. Allerdings könnten Teile des Kernnetzes weiterhin nicht über ein Mindestmaß an Ladeinfrastruktur verfügen, falls keine zusätzlichen Maßnahmen getroffen würden. Die Kommission wies auf erhebliche Unterschiede bei der Dichte der Ladepunkte zwischen Nachbarländern hin und stellte Probleme der grenzüberschreitenden Kontinuität zwischen 14 Paaren von Mitgliedstaaten fest.

28Gemäß der AFID ist die Kommission verpflichtet, Informationen zu den nationalen Einzel- und Gesamtzielen, die von den Mitgliedstaaten in ihren jeweiligen NPF übermittelt wurden, zu veröffentlichen und regelmäßig zu aktualisieren. Die Mitgliedstaaten sollten bis November 2019 über die Fortschritte bei der Verwirklichung ihrer Ziele berichten, und die Kommission sollte diese Berichte dann bis November 2020 bewerten – u. a. mit dem Ziel, einen Beitrag zur Überprüfung der AFID zu leisten, die bis Ende 2020 erfolgen sollte. Zum Zeitpunkt der Prüfung des Hofes war die Bewertung der Kommission jedoch noch nicht abgeschlossen, da mehrere Mitgliedstaaten ihre Berichte mit erheblichen Verzögerungen übermittelt hatten. Nach Angaben der Kommission ist die Überprüfung der AFID (Bewertung und Folgenabschätzung) noch im Gange, und ein Vorschlag für eine Überarbeitung der Richtlinie könnte bis Juni 2021 angenommen werden.

Das Ladenetz wächst, aber es gibt erhebliche Unterschiede beim EU-weiten Aufbau

29In ihrem Aktionsplan zur Infrastruktur für alternative Kraftstoffe aus dem Jahr 2017 schätzte die Kommission, dass die Zahl der öffentlich zugänglichen Ladepunkte von den damals verfügbaren 118 000 auf 440 000 im Jahr 2020 und rund 2 Millionen im Jahr 2025 steigen müsste. Im Grünen Deal von 2019 wurde die Schätzung für 2025 auf 1 Million öffentliche Ladepunkte aktualisiert. In der Strategie für nachhaltige und intelligente Mobilität aus dem Jahr 2020 wurde ein Bedarf an 3 Millionen öffentlichen Ladepunkten bis 2030 ermittelt.

30Allerdings besteht nach wie vor ein erhebliches Maß an Unsicherheit in Bezug auf diese Schätzungen und die Frage, was getan werden muss, um die gesetzten Ziele zu erreichen. Die EU verfügt weder über einen strategischen Gesamtfahrplan für Elektromobilität noch über eine politische Gesamtstrategie für die Bereiche Fahrzeuge, Infrastruktur, Netze, Batterien, wirtschaftliche Anreize, Rohstoffe und digitale Dienste. Der Hof würde erwarten, dass ein solches Dokument Schätzungen der erforderlichen Anzahl, Art und Dichte der öffentlichen Ladepunkte sowie der Gesamtkosten enthält. Bei diesen Schätzungen müssten u. a. folgende Faktoren berücksichtigt werden: der geschätzte Anteil von batteriebetriebenen und Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeugen, die einen unterschiedlichen Ladebedarf haben, die Netzkapazität und die Entwicklungen im Bereich der Batteriekapazitäten, die sich auf die Reichweite der Fahrzeuge auswirken.

31Abbildung 2 lässt erkennen, dass die Zahl der öffentlich zugänglichen Ladepunkte in der EU‑27 und im Vereinigten Königreich von etwa 34 000 im Jahr 2014 auf 250 000 im September 2020 angestiegen ist (14 % davon sind „Schnellladepunkte“ im Sinne der AFID, d. h. mit einer Ladeleistung von mehr als 22 kW). Dieser Wert liegt deutlich unter den im Aktionsplan aus dem Jahr 2017 geschätzten 440 000 Ladepunkten. Wenn der Aufbau der Infrastruktur weiterhin der Trendlinie des Zeitraums 2014-2020 folgt, besteht ein signifikantes Risiko, dass das Ziel von 1 Million öffentlicher Ladepunkte bis 2025 verfehlt wird. Um die Diskrepanz auszugleichen, werden jährlich in etwa 150 000 neue Ladepunkte benötigt, d. h. rund 3 000 Ladepunkte pro Woche.

Abbildung 2

Ladepunkte (EU‑27 und Vereinigtes Königreich) und Zielwert des Grünen Deals

Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage von EAFO-Daten mit Stand September 2020 (unter Ausklammerung von rund 4 100 Tesla-Ladestationen).

Gemäß den Angaben, die sie der Kommission in ihren Berichten über die Umsetzung der nationalen Strategierahmen von 2019 übermittelten, hatten fünf Mitgliedstaaten ihre ursprünglichen NPF-Ziele für Ladepunkte für 2020 bereits 2018 erreicht. Dies steht im Gegensatz zur Situation in den 12 Mitgliedstaaten, die erst weniger als 50 % des Zielwerts erreicht hatten. Zur Erweiterung dieser Daten und um einen möglichst aktuellen Überblick über den Aufbau von Ladepunkten zu erhalten, analysierte der Hof die Daten der Europäischen Beobachtungsstelle für alternative Kraftstoffe (EAFO) von September 2020 (siehe Abbildung 3). Die Daten zeigen erhebliche Unterschiede beim Aufbau der Ladeinfrastruktur durch die Mitgliedstaaten, wobei einige Mitgliedstaaten die ursprünglich festgelegten NPF-Ziele mit großer Marge übertroffen haben und andere weit im Rückstand sind. Die Fertigstellungsquoten der einzelnen Mitgliedstaaten mit Stand September 2020 liegen zwischen 7 % (Bulgarien) und 12 % (Polen) und über 200 % (Litauen, Lettland und Niederlande). Drei Monate vor Ablauf der Frist im Dezember 2020 hatten 12 Mitgliedstaaten ihre Ziele erreicht und acht Mitgliedstaaten weniger als 75 % erreicht. 13 Mitgliedstaaten hatten den in der AFID genannten Richtwert von mindestens einem öffentlich zugänglichen Ladepunkt für je 10 Elektrofahrzeuge nicht erreicht.

Abbildung 3

Ladepunkte und NPF-Ziele für 2020 (EU‑27 und Vereinigtes Königreich)

Quelle: Daten der EAFO zu Ladepunkten im Jahr 2014, Berichte über die Umsetzung der nationalen Strategierahmen zu Ladepunkten im Jahr 2018 (keine Daten für Tschechien, Estland, Finnland, Italien, Litauen); Daten der EAFO zu Ladepunkten im September 2020 (Daten für die Niederlande von der Niederländischen Agentur für Unternehmensförderung).

Der Hof stellte einige Diskrepanzen zwischen den Daten in den Berichten über die Umsetzung der nationalen Strategierahmen und den Daten der EAFO fest, was hauptsächlich durch die unklare Definition und Zählweise öffentlich zugänglicher Ladepunkte bedingt ist (siehe Ziffer 22). Beispielsweise beinhalten die Daten der EAFO sowohl öffentliche als auch halböffentliche Ladepunkte, was jedoch in den Berichten der Mitgliedstaaten nicht durchgängig der Fall ist. In den Niederlanden vermeldete die EAFO 61 534 Ladepunkte, von denen jedoch nur 36 187 vollständig öffentlich und die übrigen halböffentlich waren. Darüber hinaus stellte der Hof Unstimmigkeiten in Dänemark, Luxemburg und Polen fest, deren Berichte über die Umsetzung der nationalen Strategierahmen für 2018 mehr Ladepunkte ausweisen, als im September 2020 von der EAFO verzeichnet.

34Die ungleichmäßige Verteilung der Ladeinfrastruktur wird auch in Abbildung 4 deutlich, in der die Gesamtzahl der Ladepunkte und ihre Dichte in den einzelnen Mitgliedstaaten dargestellt sind. Zwischen den Mitgliedstaaten bestehen erhebliche Unterschiede: Die höchste Dichte findet sich in den westlichen Ländern, während die Länder Mittel- und Osteuropas die niedrigste Dichte aufweisen. In der EU‑27 entfällt die große Mehrheit (69 %) aller Ladepunkte auf Deutschland, Frankreich und die Niederlande. Fahrten mit dem Elektrofahrzeug innerhalb der EU werden durch diese ungleichmäßige Verteilung der Ladeinfrastruktur nicht begünstigt.

Abbildung 4

Öffentliche Ladepunkte in absoluten Zahlen und im Verhältnis zu 100 km2 Landfläche (EU‑27 und Vereinigtes Königreich)

Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage von Daten der EAFO (Anzahl der Ladepunkte mit Stand September 2020) und von Eurostat (Landfläche).

Gemeinsame EU-Standards für Ladestecker werden weithin übernommen

35Weltweit gibt es unterschiedliche Ladestandards/Stecker (siehe Anhang II für weitere Details). Im Sinne der Schaffung gemeinsamer EU-Standards für Stecker wird in der AFID vorgeschrieben, dass Ladepunkte in der EU zur Gewährleistung der Interoperabilität mindestens nach dem Standard Typ 2 (Wechselstrom) und dem Standard „Combined Charging System“ (CCS) (Gleichstrom) ausgerüstet sein sollten.

36Seit dem Erlass der AFID im Jahr 2014 haben die meisten Ladestationen in der EU den Standard Typ 2 für das Laden mit Wechselstrom angenommen. Für das Laden mit Gleichstrom kommt der Standard CCS immer mehr zum Einsatz. Die Nutzer von Elektrofahrzeugen bekommen somit schrittweise einen einheitlicheren Zugang zu verschiedenen Ladenetzen (siehe auch Kasten 2 zu den Erfahrungen der Prüfer des Hofes mit dem Laden eines Elektrofahrzeugs). Laut Daten der EAFO hat sich der Anteil der Gleichstromladepunkte, die den Standard CCS verwenden, seit dem Erlass der AFID verdoppelt und stieg von 26 % im Jahr 2014 auf 51 % im Jahr 2020. Um mehr Kunden zu erreichen, investieren viele Betreiber von Ladepunkten in Multistandardlader mit CCS-, CHAdeMO- und Typ 2-Steckern, und diese Investitionen kommen für eine CEF-Finanzierung infrage (siehe Bild 2). Tesla-Stationen, die Teil eines proprietären Ladenetzes sind, das derzeit nur Tesla-Fahrer nutzen können, sind nicht im Rahmen der CEF förderfähig.

37Fahrzeugseitig haben alle Elektrofahrzeughersteller den Standard Typ 2 für das Laden mit Wechselstrom auf dem europäischen Markt übernommen. Für das Laden mit Gleichstrom haben die meisten bereits eine Umstellung auf den Standard CCS vorgenommen oder sind im Begriff dies zu tun, aber einige Modelle verwenden noch andere Standards.

Bild 2

Im Rahmen der CEF finanzierter Multistandardlader (CHAdeMO, CCS, Typ 2)

Quelle: Europäischer Rechnungshof.

Durch das Fehlen von Mindestanforderungen an harmonisierte Zahlungssysteme und von Nutzerinformationen bleibt das Fahren innerhalb der EU jedoch noch schwierig

38Am System rund um das Laden von Elektrofahrzeugen sind verschiedene Akteure beteiligt, die miteinander kommunizieren müssen. Neben den Betreibern von Ladepunkten (die für die Installation und Wartung von Ladepunkten zuständig sind) und Mobilitätsdienstleistern (die Verbrauchern eine Reihe von Mobilitätsprodukten oder -dienstleistungen anbieten) befinden sich darunter auch Elektrofahrzeugnutzer, Fahrzeughersteller und Netzbetreiber. In der AFID ist festgelegt, dass es Betreibern von Ladepunkten erlaubt sein muss, Kunden Leistungen zum Aufladen von Elektrofahrzeugen auf der Grundlage eines Vertrags zu erbringen, und zwar auch im Namen anderer Dienstleister. Voraussetzung dafür ist eine „Roaming“-Technologie zwischen den Betreibern von Ladepunkten und Mobilitätsdienstleistern, damit Fahrer ihr Fahrzeug mit einer einzigen Identifizierungs- oder Zahlungsmethode aufladen und Stationen in gleicher Weise mit allen Elektrofahrzeugen kommunizieren können. Dies erfordert zumindest Folgendes: eine vertragliche Vereinbarung zwischen allen betroffenen Stellen, sei es direkt (bilateral) oder indirekt (über einen Roaming‑Hub), Ladepunkte, die mit einer Internetverbindung, einem Kartenlesegerät oder einer Fernaktivierungsfunktion ausgestattet sind, sowie interoperable Kommunikationsprotokolle.

39Die physischen Verbindungen und der Informationsaustausch zwischen diesen Akteuren laufen derzeit jedoch über eine Vielzahl von Kommunikationsprotokollen. Es gibt keine harmonisierten Roaming-Systeme, die Mindestanforderungen entsprechen und es den Nutzern von Elektrofahrzeugen ermöglichen würden, alle verschiedenen Ladenetze der EU auf der Grundlage einer einzigen vertraglichen Vereinbarung zu nutzen. Infolgedessen müssen Elektrofahrzeugfahrer in Abhängigkeit davon, wer der Betreiber des Ladepunkts ist und welchen Mobilitätsdienstleister sie nutzen, womöglich mehrere Abonnements abschließen und verschiedene Zahlungsarten verwenden. Dieses Problem wurde in einem kürzlich veröffentlichten Bericht des Forums für nachhaltigen Verkehr22 hervorgehoben, in dem festgehalten wurde, dass Nutzer von Elektrofahrzeugen in gewissen Fällen mehrere Verträge für ihren Ladebedarf brauchen. In dem Bericht wurde ferner festgestellt, dass die Anforderung der AFID, wonach alle öffentlichen Ladepunkte die Möglichkeit des punktuellen Aufladens (ohne Vertrag) bieten müssen, EU-weit auf sehr unterschiedliche Weise umgesetzt wurde.

40Die Verwendung verschiedener Kommunikationsprotokolle behindert darüber hinaus auch die EU-weite Erhebung und den Austausch von Informationen über Echtzeitverfügbarkeit, Ladedaten und Abrechnungsdetails zwischen den verschiedenen Netzen. Ferner stellte das Forum für nachhaltigen Verkehr fest, dass zwar die geografische Lage der Ladestationen im Allgemeinen abrufbar ist, jedoch keine Echtzeitinformationen über beispielsweise fehlerhafte Ladegeräte oder Warteschlangen verfügbar sind. Schließlich kann es schwierig sein, vollständige Informationen über die Kosten einer Ladesession zu erhalten, und es gibt keine Norm für die Preisangabe an Ladepunkten (siehe Kasten 2).

41Um die Situation zu verbessern, bereitet die Kommission derzeit einen Auftrag an die europäischen Normungsorganisationen vor, neue Normen zu erstellen und bereits bestehende Normen zu ergänzen, mit denen die vollständige interoperable Kommunikation (einschließlich Roaming) im Bereich des Ladens von Elektrofahrzeugen unterstützt wird. Die meisten Normen sollen bis 2023 fertiggestellt und danach im Rahmen der überarbeiteten AFID angenommen werden. Außerdem hat die Kommission eine Gruppe von 15 Mitgliedstaaten allgemein bei der Erhebung und Analyse von Daten unterstützt23, damit spezifische Daten über den Standort und die Verfügbarkeit von Ladepunkten im Einklang mit den EU-Rechtsvorschriften für intelligenten Verkehr24 zur Verfügung gestellt werden können.

Mittel der Fazilität „Connecting Europe“ fördern den Aufbau der Infrastruktur, jedoch konnte die Kommission nicht sicherstellen, dass sie dorthin fließen, wo sie am dringendsten benötigt werden

42In diesem Abschnitt untersuchte der Hof die Verfahren der Kommission zur Bewertung des Ladeinfrastrukturbedarfs und zur Bereitstellung von CEF-Projektunterstützung mit Blick darauf, dass dadurch ein Mehrwert erzielt und Marktversagen behoben werden kann. Der Hof prüfte die Anwendung dieser Verfahren und bewertete die Durchführung einer Stichprobe von 11 Infrastrukturprojekten.

Es wurde keine umfassende Analyse der Infrastrukturlücke durchgeführt, um die Festlegung der CEF-Prioritäten und die Projektauswahl zu unterstützen

43Die Jahres- und Mehrjahresarbeitsprogramme der CEF im Verkehrsbereich werden von der GD MOVE erstellt. Die Generaldirektion setzt die Programmschwerpunkte unter Berücksichtigung der TEN-V-Politik und des geografischen und modalen Gleichgewichts nach Konsultation anderer beteiligter Kommissionsdienststellen und der Mitgliedstaaten.

44Die meisten CEF-Mittel werden in Form von Finanzhilfen im Anschluss an wettbewerbsorientierte Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen bereitgestellt. Dieser Prozess wird unter Berücksichtigung der in den mehrjährigen Arbeitsprogrammen dargelegten Prioritäten, Finanzierungsbedingungen und veranschlagten Haushaltsmittel von der INEA verwaltet. Bis Dezember 2020 gab es acht CEF-Aufforderungen zur Unterstützung der elektrischen Ladeinfrastruktur im Rahmen des Finanzierungsschwerpunkts „Innovation und neue Technologien“.

45Die politischen Prioritäten sowie die Art und die veranschlagten Haushaltsmittel der CEF-Unterstützung haben sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt, um die technologischen Entwicklungen und die Marktentwicklungen widerzuspiegeln (siehe Abbildung 5). Von 2014 bis 2016 entfielen fast 85 % der Unterstützung auf Studien zur Ersteinführung von Infrastruktur – zu Kofinanzierungssätzen von 50 % aus der allgemeinen Finanzausstattung und bis zu 85 % in Kohäsionsregionen. Mit dem Reifen der Märkte hat sich der Fokus seit dem Jahr 2017 auf Bauprojekte und auf die Kombination von CEF-Finanzhilfen mit Darlehen („Mischfinanzierung“) verlagert. Die jüngsten Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen für Mischfinanzierungen weisen niedrigere Kofinanzierungssätze auf (höchstens 20 % im Jahr 2017 und 15 % im Jahr 2019), wobei keine gesonderte Mittelausstattung für Kohäsionsländer und keine Finanzierung von Studien vorgesehen war.

Abbildung 5

Entwicklung des CEF-Beitrags zur Elektrifizierung des Straßenverkehrs im Zeitraum 2014-2019 (in Millionen Euro)

Quelle: INEA, Dezember 2020. In der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen 2018 wurden keine Mittel für die Infrastruktur für alternative Kraftstoffe zugewiesen.

Der Schwerpunkt der CEF-Unterstützung für die elektrische Ladeinfrastruktur lag auf dem TEN-V-Kernnetz. Bei den Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen in den ersten Jahren des CEF-Programms (2014-2016) wurde dem Kernnetz Priorität eingeräumt, und die Aufforderung von 2017 machte dies zu einem Förderfähigkeitskriterium. Abweichend davon erlaubt die Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen im Rahmen der „Mischfinanzierungsfazilität“ aus dem Jahr 2019 eine Verwendung von bis zu 20 % der für die Infrastruktur für eine bestimmte Maßnahme vorgesehenen Mittel für Bauleistungen im Gesamtnetz.

Keine umfassende Analyse der Infrastrukturlücke

47Während des gesamten Zeitraums 2014-2019 konnte bei der Festlegung von Finanzierungsprioritäten und der Auswahl der Projekte für eine Finanzierung nicht auf eine umfassende Analyse der Infrastrukturlücke zurückgegriffen werden, um zu ermitteln, wie viele Ladestationen benötigt wurden, wo sie angesiedelt sein sollten und welche Ladeleistung sie bieten sollten. Das wichtigste einzelne Förderfähigkeitskriterium war der Standort im TEN-V-Kernnetz, das fast 50 000 km Straßen in allen Mitgliedstaaten umfasst, sowie die städtischen Ballungsräume, die sich in diesem Netz befinden.

48Die Ausrichtung der CEF-Mittel auf das Kernnetz steht im Einklang mit der AFID-Anforderung, bis 2025 zumindest im TEN-V-Kernnetz Ladeinfrastruktur aufzubauen. In Ermangelung anderer Kriterien kann dieser breite Anwendungsbereich jedoch weder Überschneidungen zwischen konkurrierenden Ladestationen verhindern noch eine EU-weite Elektromobilität sicherstellen (insbesondere die Abdeckung dünner besiedelter Gebiete mit geringem Anteil an Elektrofahrzeugen).

49Das Fehlen einer umfassenden Lückenanalyse schwächt auch das Projektauswahlverfahren der INEA, da die Agentur dadurch nicht in der Lage ist, den von den Antragstellern vorgeschlagenen Infrastrukturbedarf in Bezug auf Anzahl, Art und Standort der Stationen zu bewerten.

50In Ermangelung einer umfassenden Lückenanalyse ist es schwierig, den Bedarf auf EU-Ebene zu betrachten. Die Empfänger haben eigene Aufbaustrategien, die naturgemäß Bereiche priorisieren, in denen die Nachfrage höher ist und es wirtschaftlich am günstigsten ist, d. h. Bereiche, in denen das Risiko eines Marktversagens geringer ist. Abbildung 6 zeigt auf der Grundlage der Stichprobe von 11 Projekten des Hofes, dass sich die CEF-Mittel auf eine relativ kleine Zahl von Elektromobilitätsmärkten wie Deutschland, Italien, Frankreich und Österreich konzentrierten (siehe auch die Bemerkungen zur Fragmentierung in Ziffer 34). Dies könnte das Risiko erhöhen, dass sich überschneidende Ladestationen finanziert werden, während Abschnitte des Netzes mit geringerer Nachfrage vernachlässigt werden.

Abbildung 6

Geografische Verteilung der CEF-Mittel nach Mitgliedstaaten, gemessen an Ladestationen, die im Rahmen der Stichproben-Projekte bereits eingerichtet wurden

Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage der Anzahl und Standorte der im Rahmen der 11 in der Stichprobe erfassten Projekte aufgebauten Stationen (Stand Juli 2020) zusammen mit den für die Maßnahme bereitgestellten CEF-Mitteln.

Die Kommission konnte sich erst nach der Analyse der nationalen Strategierahmen der Mitgliedstaaten in den Jahren 2017 und 2019 ein Bild von den Regionen mit vergleichsweise geringer Ladeinfrastruktur machen (siehe auch Ziffer 27). Diese ersten Analysen wurden jedoch bislang nicht dazu genutzt, EU-Mittel zugunsten dieser Regionen umzuschichten. Der Hof stellte insbesondere fest, dass die Bewertung der Förderanträge durch die Kommission keine Prüfung der Übereinstimmung der vorgeschlagenen Infrastruktur mit dem entsprechenden nationalen Strategierahmen oder mit den Arbeitsplänen der Koordinatoren für die TEN-V-Kernnetzkorridore beinhaltet.

Projektauswahl

52Acht der 11 Projekte in der Stichprobe des Hofes (auf die 47 Millionen Euro an CEF-Mitteln entfielen) wurden von den Antragstellern als Studien eingereicht und von der Kommission als solche akzeptiert, obwohl der tatsächliche Infrastrukturaufbau als die größte Einzelkomponente der gesamten Projektkosten (zwischen 34 % und 72 %) einbezogen war. In einigen Fällen umfassten die Studien den Aufbau von mehr als 200 Ladepunkten. Durch die Einstufung als Studien kamen diese Projekte für einen höheren Kofinanzierungssatz (50 %) infrage und waren von der Verpflichtung zur Vorlage einer Kosten-Nutzen-Analyse befreit (der üblichen Anforderung bei kommerzieller, einnahmenschaffender Infrastruktur).

53Der Hof stellte fest, dass die Kriterien für die Feststellung, ob es sich bei den Tätigkeiten um eine Studie oder um Bauleistungen handelte, im Wortlaut der Aufforderungen und im Bewertungsverfahren der INEA unklar waren. So hatte die INEA beispielsweise die Zahl der förderfähigen Stationen, die in eine Studie aufgenommen werden konnten, nicht begrenzt und auch keine angemessene Begründung für die von den Antragstellern vorgeschlagene Zahl eingeholt. In Ermangelung solcher Kriterien ist die Kommission nicht in der Lage zu verhindern, dass solche Projekte über die Definition von Studien gemäß Artikel 2 Nummer 6 der CEF-Verordnung25 hinausgehen.

54Der für die von der CEF kofinanzierten Investitionen geltende Rechtsrahmen sieht vor, dass diese Investitionen mit einer Kosten-Nutzen-Analyse (KNA) einhergehen müssen, die als Grundlage für den Nachweis ihrer wirtschaftlichen Tragfähigkeit und für die Anpassung der finanziellen Unterstützung durch die EU dient26. Diese Anforderungen spiegeln sich in den Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen für die Fazilität „Connecting Europe“ wider.

55Nach den Leitlinien der Kommission27 sollten in den KNA für kofinanzierte Investitionen im Innovationssektor die erwarteten Zahlungsströme über einen Bezugszeitraum von 15 bis 25 Jahren hochgerechnet und mit einem Satz von 4 % abgezinst werden. Obwohl die Leitlinien nicht verbindlich sind, sollten Abweichungen hinreichend begründet und untermauert werden. Zusätzliche Leitlinien, in denen ein Bezugszeitraum von 15 Jahren für Ladestationen empfohlen wird, wurden in die häufig gestellten Fragen zur Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen aus dem Jahr 2017 für CEF-Mischfinanzierungsprojekte im Bereich Verkehr aufgenommen. Seit 2016 gibt die INEA unabhängige Gutachten zu Kosten-Nutzen-Analysen in Auftrag.

56Bei zwei der drei Projekte der Stichprobe des Hofes, die als Bauprojekte eingestuft wurden, stellte der Hof Abweichungen von den Leitlinien ohne angemessene Begründung fest. In beiden Fällen deckten die Hochrechnungen einen kürzeren Zeitraum ab als empfohlen (10 statt 15 Jahre), und es wurden höhere Abzinsungssätze angewandt (10 % bis 12 % statt 4 %). Bei beiden Vorgehensweisen werden die Zahlungsströme in den späteren Jahren der Projektlaufzeit, in denen davon ausgegangen werden kann, dass die Einnahmen in einem wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge am höchsten sein werden, tendenziell unterschätzt. Die geschätzte Finanzierungslücke wird dadurch zu hoch angesetzt. Ohne angemessene Begründungen für diese Abweichungen von den Leitlinien wurde die Notwendigkeit von EU-Mitteln zur Deckung dieser Lücke nicht vollständig nachgewiesen.

Die Fazilität „Connecting Europe“ fördert den Aufbau der Infrastruktur, doch die vom Hof geprüften Projekte erreichen ihre Ziele nicht in vollem Umfang

57Die Fazilität „Connecting Europe“ kofinanziert den Aufbau von Ladeinfrastruktur seit 2014. Insgesamt sehen die von der INEA zwischen 2015 und 2020 unterzeichneten Finanzhilfevereinbarungen28 fast 19 000 Ladepunkte vor, die in der EU und im Vereinigten Königreich eingerichtet werden sollen. Die Finanzhilfevereinbarungen beinhalten außerdem wichtige qualitative Anforderungen: Die Empfänger müssen die in der AFID vorgeschriebenen Standard-Kupplungen installieren, den freien Zugang 24 Stunden täglich gewährleisten und die Möglichkeit des punktuellen Aufladens ohne Registrierung ermöglichen. Auf diese Weise haben die EU-Mittel die Interoperabilität und die Umsetzung der Anforderungen der Richtlinie wirksam gefördert.

58Um die von der EU finanzierte Ladeinfrastruktur unmittelbar zu testen, unternahmen Prüfer des Hofes zwei Fahrten mit Elektrofahrzeugen zu Ladestationen in Deutschland, Frankreich und Italien (siehe Kasten 2).

Kasten 2

Prüfer testen Elektromobilität vor Ort

Die Prüfer des Hofes legten bei zwei Fahrten mit einem Elektrofahrzeug von Luxemburg aus rund 2 500 km zurück, um 10 kofinanzierte Ladestationen, die von drei Empfängern von CEF-Mitteln in Deutschland, Frankreich und Italien betrieben werden, zu besichtigen und zu testen. Dabei fanden sie bestätigt, dass die Interoperabilität über die Grenzen hinweg gegeben war und die Stationen für Drittmobilitätsdienstleister zugänglich waren, da sie mit der Karte des Mobilitätsdienstleisters aus Luxemburg bezahlen konnten. Alle von den Prüfern besichtigten Stationen boten eine Ad-hoc-Zahlungsoption an. Diese konnte (an allen Stationen) über eine App oder Website und (an mehreren Stationen) über einen kontaktlosen Kredit-/Debitkartenterminal aufgerufen werden. In einem Fall konnte das Fahrzeug aufgrund eines Kommunikationsproblems zwischen dem Fahrzeug und der Ladestation nicht geladen werden, obwohl beide über den CCS-Standard verfügten.

Quelle: Europäischer Rechnungshof.

Während der Fahrten hatten die Prüfer über Websites und Apps (z. B. Google Maps, Betreiber von Ladepunkten, Mobilitätsdienstleister) Zugriff auf Echtzeit-Informationen über den Standort und die Verfügbarkeit von Stationen. Der Preis für das punktuelle Laden war entweder an den Stationen oder in den Apps eindeutig angegeben. Die Prüfer stellten jedoch fest, dass die Preise auf unterschiedliche Weise ausgewiesen wurden (Euro/kWh, Euro/Minuten oder Euro/Ladung), was der Vergleichbarkeit gemäß den Anforderungen der AFID nicht förderlich ist.

Erlangung von Standorten

59In den CEF-Förderanträgen und ‑Finanzhilfevereinbarungen ist nicht genau angegeben, wo sich die geplante Infrastruktur befinden soll. Die Empfänger gehen in der Regel nur eine allgemeine Verpflichtung ein, die sich auf eine bestimmte Anzahl von Ladestationen in bestimmten Mitgliedstaaten bezieht.

60In der Durchführungsphase des Projekts kann es für die Empfänger jedoch eine große Herausforderung darstellen, sich förderfähige Standorte zu sichern. Zusätzlich zur Erfüllung der wesentlichen Förderfähigkeitsvoraussetzung, dass die Stationen im TEN-V-Kernnetz liegen müssen, können die Empfänger mit langwierigen und vielgestaltigen Genehmigungsverfahren, einer begrenzten Zahl verfügbarer Konzessionen an Autobahnen und einem zunehmenden Wettbewerb mit anderen Betreibern von Ladepunkten konfrontiert sein. In einigen Fällen wird diese Situation dadurch verschärft, dass Grundbesitzer und Stromnetzbetreiber ungünstige Bedingungen anbieten und die Empfänger daher gezwungen sind, nach alternativen Standorten zu suchen.

61Hauptsächlich infolge dieser Herausforderungen traten bei allen 11 vom Hof geprüften Projekten vor oder während der Prüfung Durchführungsverzögerungen auf, die sich auf fünf bis 24 Monate im Vergleich zur ursprünglichen Planung beliefen. Zum Zeitpunkt der Prüfung waren vier Projekte abgeschlossen, allerdings mit Verzögerungen von fünf bis 12 Monaten. Zwei dieser Projekte wurden abgeschlossen, ohne die ursprünglich vereinbarten Outputs vollständig erbracht zu haben – nur 243 von 303 (80 %) vertraglich vereinbarten Stationen wurden in Betrieb genommen. Auch hier ist die Untererfüllung weitgehend auf Schwierigkeiten bei der Erlangung geeigneter förderfähiger Standorte zurückzuführen.

62Bei kofinanzierten Studien hatten solche Verzögerungen und andere Schwierigkeiten nicht nur zur Folge, dass die entsprechende Infrastruktur nicht planmäßig aufgebaut wurde, sondern auch, dass das übergeordnete Ziel der Studien – die Erhebung und Analyse sämtlicher Daten, die für den künftigen Aufbau benötigt werden – nicht wie geplant umgesetzt werden konnte. Zwei der sechs Empfänger in der Stichprobe des Hofes führten Studien durch, die den Pilotaufbau von Infrastruktur infolge von Aufforderungen im Zeitraum 2014-2016 betrafen. Bevor sie diese Studien abgeschlossen und darüber Bericht erstattet hatten, erhielten sie jedoch auch eine Unterstützung der CEF im Rahmen der Aufforderung von 2017 für einen Ausbau in größerem Maßstab.

63Die Kommission führt keine systematische Konsolidierung oder Bewertung der Studienergebnisse durch, um sie als Input für zukünftige Projekte und politische Initiativen heranzuziehen. Darüber hinaus wurden dem Hof während der Prüfung keine Anhaltspunkte gegeben, wie die Interessenträger, insbesondere nationale politische Entscheidungsträger und andere Marktteilnehmer, von den durch kofinanzierte Studien erstellten Ausbauplänen Gebrauch gemacht haben.

Gleichberechtigter Zugang zu kofinanzierten Projekten und Nachhaltigkeit dieser Projekte

64Im Gegensatz zu den gemeinsamen Bestimmungen für die Europäischen Struktur- und Investitionsfonds29 verpflichten die CEF-Vorschriften die Empfänger von CEF-Mitteln nicht dazu, die Infrastruktur für einen Mindestzeitraum in Betrieb zu halten. In den Finanzhilfevereinbarungen wird nicht festgelegt, wie lange die finanzierte Infrastruktur in Betrieb bleiben sollte (ihre Dauerhaftigkeit), und dieser Aspekt wird nicht von der Kommission überwacht. Der Hof hat in einem früheren Prüfungsbericht30 auf Risiken im Zusammenhang mit der Dauerhaftigkeit von EU-finanzierten Infrastrukturen hingewiesen, einschließlich Problemen bei der Erhaltung der Projektoutputs und ‑ergebnisse. Eine mangelnde Dauerhaftigkeit sowie eine mangelnde Berücksichtigung dieses Aspekts des Projektmanagements können die Wirksamkeit öffentlicher Interventionen verringern (siehe Kasten 3).

Kasten 3

Stillgelegte kofinanzierte Infrastruktur

Das CORRI-DOOR-Projekt31 (das vor der Fazilität „Connecting Europe“ eingeleitet wurde und nicht zur geprüften Stichprobe des Hofes gehörte) erhielt im Rahmen des TEN-V-Jahresprogramms zwischen April 2014 und Dezember 2015 eine 50 %ige Kofinanzierung in Höhe von 4,3 Millionen Euro. Das übergeordnete Ziel des Projekts bestand darin, die Einführung von Elektrofahrzeugen in Frankreich entlang der wichtigsten TEN-V-Achsen zu fördern, und zwar unter anderem durch den Aufbau, die Erprobung, den Betrieb und die Überwachung von ursprünglich 200 interoperablen 50-kW-Schnellladestationen mit mehreren Standards im Rahmen einer Pilotmaßnahme. Es wurde öffentlich berichtet, dass nach technischen Schwierigkeiten und zwei Vorfällen, die als Sicherheitsrisiken für die Nutzer angesehen wurden, 189 Stationen (von insgesamt 217) im Jahr 2020 als vorbeugende Maßnahme außer Betrieb genommen wurden32.

In den Finanzhilfevereinbarungen ist darüber hinaus nicht hinreichend geregelt, wie der nichtdiskriminierende Zugang für alle Nutzer – eine weitere Anforderung der AFID – umzusetzen ist. In Artikel 2 Nummer 7 der AFID wird ein öffentlich zugänglicher Ladepunkt definiert als Ladepunkt, zu dem alle Nutzer aus der EU nichtdiskriminierend Zugang haben. Beim nichtdiskriminierenden Zugang können verschiedene Arten der Authentifizierung, Nutzung und Bezahlung zum Tragen kommen. Die Kommission bewertet die Anträge nicht danach, wie der Empfänger den nichtdiskriminierenden Zugang hinsichtlich der Preisgestaltung gewährleisten würde, und die INEA überwacht nicht, ob die Anforderung in der Praxis eingehalten wird, wenn eine kofinanzierte Station in Betrieb geht.

66Besonders bedenklich sind die kommerziellen Bedingungen, die von den Empfängern gegenüber den verschiedenen Mobilitätsdienstleistern, die die kofinanzierte Infrastruktur ihrem Kundenstamm von Elektrofahrzeugfahrern zur Verfügung stellen möchten, angewandt werden. Der Hof stellte fest, dass einige Betreiber von Ladepunkten neben den über Roaming-Plattformen angebotenen geläufigen „Offer-to-all“-Konditionen auch direkte bilaterale Verträge zu begünstigten Konditionen mit ausgewählten Mobilitätsdienstleistern abschlossen. Dies führt zu ungleichen Wettbewerbsbedingungen unter Mobilitätsdienstleistern und letztlich zu einer Ungleichbehandlung der Endnutzer kofinanzierter Ladestationen.

Nutzung von Ladestationen

67Die Finanzhilfevereinbarungen enthalten keine spezifischen Leistungsziele für die kofinanzierte Infrastruktur, und Leistungsdaten werden von der INEA nach Inbetriebnahme von Ladestationen nicht systematisch eingeholt, erhoben oder analysiert.

68Der Hof bat die Empfänger von Projektmitteln in seiner Stichprobe um Daten zur Nutzung der bis Juni 2020 aufgebauten Stationen. Er ermittelte die folgende durchschnittliche monatliche Anzahl und Dauer der Ladesessions:

Tabelle 3

Durchschnittliche monatliche Nutzung

| Art | Anzahl der Ladesessions | Dauer pro Ladesession (Minuten) |

| Ultra-Schnellladestationen | 77 | 28 |

| Schnellladestationen | 31 | 70 |

| Normale Ladestationen | 5 | 123 |

Quelle: Angaben der Empfänger.

Diese Statistiken stehen im Einklang mit der Gesamtbewertung der vom Hof kontaktierten Empfänger – die derzeitige Auslastung bleibt hinter den Erwartungen zurück. Zwar räumt der Hof ein, dass sich der Markt für Elektrofahrzeuge noch in einem frühen Stadium befindet und in den nächsten Jahren ein erhebliches Wachstum zu erwarten ist, er weist aber darauf hin, dass die derzeitige geringe Nutzung die Nachhaltigkeitsrisiken bei diesen Investitionen und den ihnen zugewiesenen EU-Mitteln erhöht.

Schlussfolgerungen und Empfehlungen

70Der Hof gelangte zu dem Schluss, dass trotz Erfolgen wie der Förderung eines gemeinsamen EU-Standards für Stecker zum Aufladen von Elektrofahrzeugen und der Verbesserung des Zugangs zu verschiedenen Ladenetzen weiterhin Hindernisse für das Fahren mit Elektrofahrzeugen innerhalb der EU bestehen. Die Verfügbarkeit von Ladestationen ist von Land zu Land unterschiedlich, die Zahlungssysteme sind nicht harmonisiert und den Nutzern werden nicht genügend Echtzeitinformationen bereitgestellt.

71Es gibt keine klaren und einheitlichen Mindestanforderungen an die Infrastruktur, die die EU-weite Elektromobilität gewährleisten. Infolgedessen ist die Netzabdeckung lückenhaft und weist eine Reihe von Unstimmigkeiten auf. Die Kommission hat die Aufgabe, die Mitgliedstaaten zu unterstützen und auf EU-Ebene für die Kohärenz und Einheitlichkeit der verschiedenen nationalen Strategierahmen zu sorgen, verfügt jedoch nur über ein begrenztes Mandat und eingeschränkte Durchsetzungsbefugnisse. Die Kommission ist selbst zu dem Schluss gelangt, dass sich die nationalen Strategierahmen in Bezug auf Vollständigkeit, Ambitionen und Kohärenz sehr stark unterscheiden (siehe Ziffern 20-28).

72Es ist der Kommission gelungen, gemeinsame EU-Mindeststandards für Stecker (Typ 2 und CCS/Combo 2) zum Aufladen von Elektrofahrzeugen zu fördern. Diese werden in der gesamten EU weitgehend angenommen, wodurch die Nutzer von Elektrofahrzeugen schrittweise einen einheitlicheren Zugang zu verschiedenen Ladenetzen erhalten. Durch das Fehlen harmonisierter Zahlungssysteme und angemessener Nutzerinformationen bleibt das Fahren innerhalb der EU jedoch noch schwierig (siehe Ziffern 35-41).

Empfehlung 1 – Mindestanforderungen an die Ladeinfrastruktur im gesamten TEN-V-NetzUm das Ziel der EU-weiten Elektromobilität zu erreichen, sollte die Kommission bei der Überprüfung und Überarbeitung der geltenden Rechtsvorschriften Mindestanforderungen an die Ladeinfrastruktur für das TEN-V-Netz vorschlagen. Diese Anforderungen sollten eine geografische Dimension (z. B. Durchschnittsabstand zwischen Ladepunkten) und eine bessere Definition der öffentlichen Zugänglichkeit, der Arten von Ladestationen, der Zahlungsmethoden und der Bereitstellung angemessener Nutzerinformationen umfassen.

Zeitrahmen: bis Ende 2021 (bei der Überarbeitung der AFID und der TEN-V-Verordnung).

73Das Erreichen des im Grünen Deal verankerten Ziels von 1 Million Ladepunkten bis 2025 wird – trotz eines stetigen Anstiegs zwischen 2014 und 2020 – eine Herausforderung sein. Da ein integrierter strategischer Fahrplan für Elektromobilität in der EU fehlt, besteht nach wie vor erhebliche Unsicherheit hinsichtlich des genauen Infrastrukturbedarfs, was ein Risiko für den erfolgreichen und rechtzeitigen Aufbau der Ladeinfrastruktur darstellt.

74Beim Aufbau der Ladeinfrastruktur bestehen signifikante Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten. Einige haben ihre Ziele bereits übertroffen, während andere sich deutlich im Rückstand befinden. Im September 2020 hatten acht Mitgliedstaaten erst weniger als 75 % ihrer Ziele für Ende 2020 erreicht. Die Elektromobilität ist in der EU nach wie vor fragmentiert: Es gibt erhebliche Unterschiede bei der Dichte der Ladeinfrastruktur und dem Anteil von Elektrofahrzeugen am Fahrzeugbestand der Mitgliedstaaten (siehe Ziffern 29-34 und Anhang 1).

Empfehlung 2 – Ausarbeitung eines strategischen EU-Fahrplans für ElektromobilitätDie Kommission sollte einen umfassenden und integrierten strategischen EU-Fahrplan für Elektromobilität ausarbeiten, um Interessenträger und politische Entscheidungsträger bei der Verwirklichung der Ziele des Grünen Deals und der Ziele für die Ladeinfrastruktur zu unterstützen.

Zeitrahmen: bis Ende 2021.

75Obwohl sich die CEF-Finanzierungsprioritäten, ‑mittel und ‑sätze im Laufe der Zeit (2014-2019) weiterentwickelt haben, wurden sie nicht auf der Grundlage einer umfassenden Bewertung der Infrastrukturlücke erstellt, um zu ermitteln, wie viele Ladestationen benötigt wurden, wo sie angesiedelt werden sollten und welche Ladeleistung sie bieten sollten. In Ermangelung einer solchen Analyse war es der Kommission nicht möglich, den Schwerpunkt der CEF-Finanzierung auf jene Gebiete zu legen, die die geringste Ladeinfrastruktur aufweisen.

76Die Ausrichtung der CEF-Mittel auf das Kernnetz steht im Einklang mit der AFID-Anforderung, bis 2025 zumindest im TEN-V-Kernnetz Ladeinfrastruktur aufzubauen. In Ermangelung anderer Kriterien konnte ein derart breiter Anwendungsbereich die Konzentration der CEF-Mittel auf eine begrenzte Anzahl von Mitgliedstaaten nicht verhindern und keine EU-weite Elektromobilität sicherstellen, insbesondere die Abdeckung von Gebieten, in denen Elektrofahrzeuge nur wenig genutzt werden.

77Die im Zeitraum 2014-2016 kofinanzierten Studien hätten die Bewertung des Bedarfs an Ladeinfrastruktur unterstützen können. Die Kommission führt jedoch keine systematische Konsolidierung oder Bewertung der Studienergebnisse durch, um sie als Input für zukünftige Projekte und politische Initiativen heranzuziehen (siehe Ziffer 63). In den KNA, die den Anträgen für Bauprojekte beigefügt waren, wurden einige der von den Empfängern zugrunde gelegten Annahmen nicht ausreichend begründet (siehe Ziffern 43-56).

Empfehlung 3 – Analysen der Infrastruktur- und der FinanzierungslückeDie Kommission sollte mit Unterstützung der Koordinatoren für die TEN-V-Kernnetzkorridore eine Analyse der Infrastrukturlücke durchführen, um unter Bezugnahme auf die überarbeiteten Anforderungen der AFID und der TEN-V-Verordnung zu ermitteln, wo im TEN-V-Netz Ladepunkte fehlen, wie viele benötigt werden und welcher Art sie sein sollten. Die Kommission sollte dies durch eine Analyse der Finanzierungslücke ergänzen, um Abschnitte des TEN-V-Netzes zu ermitteln, in denen die Marktkräfte alleine nicht ausreichen, um die erforderliche Infrastruktur zu schaffen. Die Kommission sollte ihre Vorschläge für die CEF-Mittelausstattungen und ‑Prioritäten auf diese beiden Analysen stützen.

Zeitrahmen: bis Ende 2021.

Empfehlung 4 – ProjektauswahlBei der Bewertung und Auswahl von Anträgen auf CEF-Finanzierung sollte die Kommission

- die vom Antragsteller vorgeschlagene Infrastruktur mit den allgemeinen Analysen der Infrastruktur‑ und der Finanzierungslücke vergleichen (siehe Empfehlung 3);

- den Finanzierungsbedarf auf der Grundlage einer projektbezogenen KNA bestätigen und eine angemessene Begründung für etwaige Abweichungen von den KNA-Leitlinien der Kommission einholen;

- bei der Bewertung von Anträgen für Studien im Zusammenhang mit dem Pilotaufbau von Infrastruktur objektive Kriterien für Anzahl, Art und Standort der Ladestationen festlegen, die für solche Studien infrage kommen.

Zeitrahmen: bis Ende 2021.

78Seit 2014 unterstützt die CEF den Aufbau interoperabler elektrischer Ladestationen in der gesamten EU. Allerdings waren alle 11 Projekte der Stichprobe des Hofes von Verzögerungen bei der Durchführung betroffen, die zwischen fünf und 24 Monaten lagen. Zwei von vier abgeschlossenen Projekten erbrachten nur anteilige Outputs. Der Hauptfaktor, der sowohl zu Verzögerungen als auch zu Teiloutputs beitrug, war die Schwierigkeit, geeignete Standorte zu erlangen.

79Die CEF-Finanzhilfevereinbarungen schreiben keine Mindestbetriebsdauer nach dem Aufbau und dem Projektabschluss vor, und die Nutzung und Leistung der geförderten Infrastruktur wird von der Kommission nicht überwacht. Außerdem wird das Erfordernis eines nichtdiskriminierenden Zugangs in den Finanzhilfevereinbarungen nicht ausreichend definiert. In Ermangelung von Vorschriften, mit denen das Verhältnis zwischen den Betreibern von Ladepunkten und den Mobilitätsdienstleistern geregelt wird, besteht keine Gewähr dafür, dass kofinanzierte Ladestationen allen Nutzern nichtdiskriminierenden Zugang bieten.

80Die INEA erhebt nicht systematisch Daten über die Nutzung kofinanzierter Stationen. Die Statistiken zeigen, dass die derzeitige Auslastung dieser Stationen im Allgemeinen niedrig ist (siehe Ziffern 57-69).

Empfehlung 5 – Nachhaltiger und gleichberechtigter Zugang zu kofinanzierter InfrastrukturDie Kommission sollte

- sicherstellen, dass die Finanzhilfevereinbarungen für den Aufbau von Ladeinfrastruktur eine Nachhaltigkeitsklausel enthalten, wonach die kofinanzierte Infrastruktur nach ihrem Aufbau für einen Mindestzeitraum in Betrieb bleiben und den Nutzern zur Verfügung stehen muss;

- sicherstellen, dass die Finanzhilfevereinbarungen für den Aufbau von Ladeinfrastruktur eine Anforderung an Betreiber von Ladepunkten enthalten, wonach sie einen effektiven nichtdiskriminierenden Zugang für alle Nutzer sicherstellen müssen. Dies könnte beispielsweise dadurch erreicht werden, dass die Betreiber von Ladepunkten verpflichtet werden, allen Mobilitätsdienstleistern gerechte kommerzielle Bedingungen auf der Grundlage klarer, objektiver und transparenter Kriterien anzubieten, die für einen Mindestzeitraum gelten;

- nach dem Aufbau auf Stichproben-/Risikobasis eine Ex-post-Analyse zur Nutzung und Leistung unterstützter Infrastrukturprojekte durchführen.

Zeitrahmen: für a) und b): bis Ende 2021; für c): nach dem Aufbau.

Dieser Bericht wurde von Kammer II unter Vorsitz von Frau Iliana Ivanova, Mitglied des Rechnungshofs, am 3. März 2021 in Luxemburg angenommen.

Für den Rechnungshof

Klaus-Heiner Lehne

Präsident

Anhänge

Anhang I – Anteil der Elektrofahrzeuge an der gesamten Pkw-Flotte, EU‑27 und Vereinigtes Königreich

Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage von EAFO-Daten mit Stand September 2020 für Batterie- und Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeuge.

Anhang II – Ladestandards für Elektrofahrzeuge

| Ladestandard | Anmerkungen |

| Wechselstrom (AC) | |

| Typ 1 | SAE J1772, wird hauptsächlich in Nordamerika und Asien verwendet. |

| Typ 2 (EU-Standard) | Nach Anhang II der AFID müssen Wechselstrom-Ladepunkte für Elektrofahrzeuge aus Gründen der Interoperabilität mindestens mit Steckdosen oder Fahrzeugkupplungen des Typs 2 nach der Norm EN62196-2 ausgerüstet sein. |

| Typ 3 | In Italien und Frankreich vorzufinden, seit 2012 nicht mehr installiert. |

| Gleichstrom (DC) | |

| Typ 4 (CHAdeMO) |

Wird in Japan und Europa verwendet. Frankreich hat beispielsweise vorgeschrieben, dass alle öffentlich zugänglichen Schnellladepunkte bis zum 31. Dezember 2024 eine CHAdeMO-Kupplung aufweisen müssen. Dies ist die Standardvorrichtung bei Elektrofahrzeugmodellen wie Citroën Berlingo Electric und C-Zero, Kia Soul, Mitsubishi Outlander PHEV und iMiEV, Nissan eNV-200 und Leaf sowie Peugeot iOn. |

| CCS (EU-Standard) |

Nach Anhang II der AFID müssen Gleichstrom-Schnellladepunkte für Elektrofahrzeuge aus Gründen der Interoperabilität mindestens mit Kupplungen des „combined charging system Combo 2“ nach der Norm EN62196-3 ausgerüstet sein. Dies ist die Standardvorrichtung bei Elektrofahrzeugmodellen wie BMW i3 und iX3, Fiat 500e, Mercedes EQC, Jaguar I-Pace, Audi E-Tron, Volkswagen e-Golf und ID.3, Tesla Model 3 und Porsche Taycan. |

Quelle: Europäischer Rechnungshof.

Akronyme und Abkürzungen

AFID: Alternative Fuels Infrastructure Directive (Richtlinie über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe)

CCS: Combined Charging System (kombiniertes Ladesystem)

CEF: Fazilität „Connecting Europe“

EAFO: European Alternative Fuels Observatory (Europäische Beobachtungsstelle für alternative Kraftstoffe)

GD MOVE: Generaldirektion Mobilität und Verkehr

INEA: Innovation and Networks Executive Agency (Exekutivagentur für Innovation und Netze)

KNA: Kosten-Nutzen-Analyse

NPF: National Policy Framework (nationaler Strategierahmen)

TEN-V: Transeuropäisches Verkehrsnetz

Glossar

Aufbau- und Resilienzfazilität: Finanzhilfemechanismus der EU zur Abfederung der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sowie zur Ankurbelung des Aufschwungs bei gleichzeitiger Förderung des ökologischen und digitalen Wandels.

Betreiber von Ladepunkten: Unternehmen, das für die Installation und Wartung von Ladepunkten für Elektrofahrzeuge zuständig ist.

Biogas: natürlich vorkommendes Gas, das durch Abbau organischer Stoffe durch anaerobe Bakterien entsteht und als Biokraftstoff verwendet wird.