Infrastructures de recharge pour véhicules électriques: des bornes de recharge plus nombreuses mais inégalement réparties dans l'UE, ce qui complique les déplacements

À propos du rapportNotre audit avait pour objectif de juger de l'efficacité du soutien apporté par la Commission au déploiement d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques ouvertes au public à l'échelle de l'UE.

Nous avons constaté que, malgré plusieurs réussites comme l'émergence d'une prise standard commune au niveau de l'UE et l'amélioration des conditions d'accès aux différents réseaux de recharge, parcourir l'UE au volant d'un véhicule électrique reste compliqué. La disponibilité des bornes de recharge varie d'un pays à l'autre, les systèmes de paiement ne sont pas harmonisés sur la base d'un minimum d'exigences communes, et les informations accessibles aux utilisateurs ne sont pas suffisantes. Faute d'analyse approfondie du déficit d'infrastructures, la Commission n'a pas su veiller à ce que les fonds de l'UE soient affectés là où le besoin en est le plus impérieux. L'UE est encore loin de l'objectif qu'elle s'est fixé dans le cadre du pacte vert, à savoir atteindre le million de bornes de recharge en 2025, et elle ne s'est pas dotée d'une feuille de route stratégique globale pour l'électromobilité.

Nous avons adressé à la Commission européenne plusieurs recommandations destinées à contribuer à améliorer le déploiement d'infrastructures de recharge ouvertes au public dans toute l'UE.

Rapport spécial de la Cour des comptes européenne présenté en vertu de l'article 287, paragraphe 4, deuxième alinéa, du TFUE.

Synthèse

IAvec le pacte vert pour l'Europe annoncé en décembre 2019, l'UE entend désormais réduire, d'ici à 2050, les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports de 90 % par rapport à 1990, dans le cadre d'un effort plus vaste de transition vers une économie neutre pour le climat. La transition vers des carburants alternatifs à plus faible teneur en carbone constitue un levier essentiel pour réduire les émissions dues au transport routier. Parmi ceux-ci, l'électricité est la nouvelle source d'énergie la plus fréquemment choisie, notamment pour les voitures particulières.

IILe déploiement d'infrastructures de recharge au rythme de l'essor des véhicules électriques constitue un vecteur essentiel de la transition vers les carburants de substitution et vers un parc automobile principalement constitué de véhicules à zéro émission à l'horizon 2050. L'objectif premier est de faire en sorte qu'il soit tout aussi facile de recharger un véhicule électrique que de faire le plein de carburant d'un véhicule conventionnel, afin que les véhicules électriques puissent circuler sans difficulté dans toute l'UE. Pour atteindre cet objectif, l'UE est confrontée à deux problèmes inextricablement liés: d'un côté, l'essor des véhicules électriques restera bridé tant que les infrastructures de recharge ne seront pas disponibles, et de l'autre, les investissements dans les infrastructures nécessitent une plus forte certitude quant à l'engouement pour ce type de véhicules.

IIILa Commission a pour rôle de piloter la politique globale de l'UE en matière de carburants alternatifs. La valeur ajoutée de l'action de l'UE dans ce domaine réside dans le fait que l'infrastructure pour carburants alternatifs constitue un enjeu transnational; or, isolément, les États membres ne disposent pas des instruments nécessaires pour mettre en place une coordination paneuropéenne. La Commission peut adopter des normes communes pour garantir l'interopérabilité, coordonner et soutenir le déploiement, par les États membres, des infrastructures de recharge électrique, et suivre les progrès accomplis. En outre, par l'intermédiaire du mécanisme pour l'interconnexion en Europe, elle apporte un soutien financier au développement de ces infrastructures.

IVLe présent rapport alimentera les prochaines révisions des principaux actes législatifs de l'UE dans ce domaine ainsi que les travaux de planification et de mise en œuvre du cadre financier pluriannuel 2021‑2027. Il aidera la Commission à soutenir plus efficacement le déploiement d'infrastructures de recharge ouvertes au public dans l'ensemble de l'UE, en particulier dans le contexte des objectifs du pacte vert et des prévisions de croissance importante de l'électromobilité (l'utilisation de véhicules électriques) pour les années à venir.

VNotre audit avait pour objectif de juger de l'efficacité du soutien apporté par la Commission au déploiement d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques ouvertes au public à l'échelle de l'UE au cours de la période 2014‑2020. Nous avons examiné la manière dont la Commission adopte des normes, coordonne et soutient le déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques par les États membres, ainsi que sa gestion des financements alloués à ces dernières au titre du MIE.

VINos informations proviennent de plusieurs sources, dont la Commission, les autorités nationales, les bénéficiaires de financements de l'UE et d'autres parties prenantes. Pour nous mettre dans la peau des usagers des infrastructures de recharge, nous avons utilisé un véhicule électrique pour rejoindre et tester un certain nombre de bornes de recharge cofinancées par l'UE.

VIINous avons constaté que la Commission était parvenue à encourager l'émergence d'une prise standard commune au niveau de l'UE pour la recharge des véhicules électriques et que les usagers bénéficiaient progressivement d'un accès plus harmonisé aux différents réseaux de recharge. Toutefois, des obstacles à la circulation des véhicules électriques à travers l'UE persistent. Bien que le réseau de recharge se développe dans l'ensemble de l'UE, le déploiement n'est pas uniforme, car il n'existe pas d'exigences minimales claires et cohérentes en matière d'infrastructures qui permettent de garantir l'électromobilité dans l'ensemble de l'UE. L'UE est encore loin de l'objectif ambitieux qu'elle s'est fixé dans le cadre du pacte vert, à savoir atteindre le million de bornes de recharge en 2025, et elle ne s'est pas dotée d'une feuille de route stratégique globale pour l'électromobilité. Les déplacements dans l'UE sont encore compliqués par l'absence de systèmes de paiement harmonisés sur la base d'un minimum d'exigences communes et par le manque d'informations adéquates permettant à l'usager de connaître la disponibilité en temps réel des bornes de recharge et leurs modalités de paiement.

VIIILe soutien financier qu'octroie l'UE au travers du mécanisme pour l'interconnexion en Europe a été largement utilisé pour promouvoir le déploiement de bornes de recharge interopérables dans toute l'UE. Toutefois, faute d'analyse approfondie du déficit d'infrastructures, la Commission n'a pas su veiller à ce que les fonds de l'UE soient affectés là où le besoin en est le plus impérieux. En outre, elle n'a pas conditionné le financement des bornes de recharge à une période minimale d'exploitation ou à des garanties concernant l'accès équitable pour tous les utilisateurs de véhicules électriques. Tous les projets que nous avons examinés ont connu des retards de mise en œuvre, et certains n'ont produit que des réalisations partielles. Enfin, nous avons constaté que les taux actuels d'utilisation des bornes cofinancées sont généralement faibles, ce qui fait peser des risques accrus sur la durabilité de ces investissements.

IXSur la base de ces conclusions, nous recommandons à la Commission:

- de proposer des exigences minimales en matière d'infrastructures de recharge électrique sur l'ensemble du réseau du RTE-T;

- d'élaborer une feuille de route stratégique et intégrée sur l'électromobilité dans l'UE;

- de réaliser des analyses des déficits d'infrastructures et de financement;

- d'utiliser les analyses des déficits d'infrastructure et de financement ainsi que des critères plus clairs pour étayer sa sélection des projets;

- d'inclure, dans les conventions de subvention des projets, des clauses de nature à garantir un accès durable et équitable aux infrastructures cofinancées.

Introduction

L'électricité en tête des carburants alternatifs dans le transport routier

01Avec le pacte vert pour l'Europe1 annoncé en décembre 2019, l'UE entend désormais réduire, d'ici à 2050, les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports de 90 % par rapport à 1990, dans le cadre d'un effort plus vaste de transition vers une économie neutre pour le climat. Les transports représentent environ un quart du total des émissions de gaz à effet de serre dans l'UE, le principal contributeur étant le transport routier (72 %)2.

02La transition vers des carburants alternatifs à plus faible teneur en carbone, comme l'électricité, l'hydrogène, les biocarburants ou le biogaz, constitue un levier essentiel pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dues au transport routier. Pourtant, le transport routier reste presque intégralement dépendant des combustibles fossiles, environ 95 % du parc de véhicules routiers fonctionnant encore aux carburants traditionnels3. Outre le prix plus élevé des véhicules à l'achat, le manque de bornes de recharge et de stations de ravitaillement freine le développement du marché des carburants de substitution.

03L'UE préserve la neutralité technologique en ceci qu'elle ne favorise aucun type de carburant alternatif particulier, mais considère qu'il devrait exister des spécifications techniques communes et que la disponibilité à l'échelle de l'UE devrait être assurée (en d'autres termes, que des infrastructures devraient exister) pour tous les carburants. Dans la pratique, toutefois, l'électricité est en tête dans la course au déploiement des carburants alternatifs dans le transport routier, notamment pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers.

04Selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles, sur l'ensemble des véhicules neufs immatriculés dans l'UE en 2019, 89,4 % roulaient à l'essence ou au diesel, 6 % étaient des véhicules électriques hybrides, 3 % étaient des véhicules électriques rechargeables, tandis que les autres véhicules non électriques à carburant alternatif (gaz ou hydrogène, par exemple) fermaient la marche avec seulement 1,6 %. En 2020, le segment des véhicules électriques rechargeables (véhicules électriques à batterie et véhicules hybrides rechargeables) a considérablement augmenté sa part de marché dans un contexte de déclin global des nouvelles immatriculations de voitures particulières dû à la pandémie de COVID-19. Les véhicules électriques ont représenté 10,5 % des nouvelles immatriculations en 2020. En d'autres termes, une voiture particulière sur dix vendue dans l'UE en 2020 était un véhicule électrique rechargeable4. Les constructeurs automobiles prévoient que la production de véhicules électriques en Europe sera multipliée par six entre 2019 et 2025, avec plus de 4 millions de voitures et camionnettes par an, soit plus d'un cinquième des volumes de production automobile de l'UE5.

05Le pacte vert mentionne le chiffre de 13 millions de véhicules à émission nulle et à faibles émissions attendus sur les routes européennes d'ici à 2025. Dans sa stratégie de mobilité durable et intelligente de 20206, la Commission a fixé un objectif intermédiaire d'au moins 30 millions de véhicules à zéro émission à l'horizon 2030, ce qui représente une hausse importante par rapport aux quelque 2 millions de véhicules électriques actuellement immatriculés dans l'UE. Elle y affiche également l'objectif d'un parc automobile principalement constitué de véhicules à zéro émission à l'horizon 2050. En outre, un nombre croissant d'États membres (dont le Danemark, l'Irlande, les Pays-Bas, la Slovénie et la Suède) ont annoncé leur intention d'interdire la vente de véhicules à carburants fossiles à partir de 2030. En dehors de l'UE, en Norvège, premier marché mondial de l'électromobilité, les véhicules électriques représentent 15 % de l'ensemble des voitures particulières7 (l'annexe I établit une comparaison avec la part des véhicules électriques dans l'UE et au Royaume-Uni). La Norvège a fixé l'objectif le plus ambitieux de tous, en exigeant que la totalité des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers neufs vendus soient à émissions nulles dès 2025.

06Selon la stratégie européenne de 2016 pour une mobilité à faible taux d'émissions, l'objectif premier est de faire en sorte qu'il soit tout aussi facile de recharger un véhicule électrique que de faire le plein de carburant d'un véhicule conventionnel, afin que les véhicules électriques puissent circuler sans difficulté dans toute l'UE. À la différence des véhicules conventionnels, les véhicules électriques sont principalement ravitaillés au domicile ou sur le lieu de travail; des points de recharge ouverts au public8 sont donc nécessaires pour desservir les conducteurs qui n'ont pas accès à un point de recharge privé et ceux qui parcourent de longues distances. Par ailleurs, une analyse récente a montré que l'offre publique de recharge prendra sans doute l'ascendant sur la recharge à domicile (qui représentait environ 75 % en 2020), à mesure qu'un plus grand nombre de personnes n'ayant pas accès à la recharge à domicile commenceront à acheter des véhicules électriques9.

07Étant donné que l'autonomie des véhicules électriques – environ 380 km, moyenne calculée sur dix modèles de voitures particulières électriques actuellement sur le marché – reste généralement inférieure à celle des véhicules conventionnels, les voitures électriques doivent être rechargées plus fréquemment. Le temps de charge dépend de la batterie du véhicule et de la puissance délivrée par le point de recharge (voir tableau 1). Alors que la recharge «lente» ou «normale» convient mieux aux cycles de recharge au domicile et au bureau, la recharge «rapide» ou «ultrarapide» est plus adaptée aux autoroutes et aux grands réseaux routiers. Les contraintes liées à l'autonomie et l'incertitude quant à la disponibilité des bornes de recharge le long de leur itinéraire peuvent faire naître chez les utilisateurs de véhicules électriques une «angoisse de la panne et de la file d'attente», en d'autres termes la crainte que leur véhicule ne dispose pas d'une autonomie suffisante pour rallier leur destination et que la recharge soit synonyme de longues files d'attente si une borne est déjà occupée.

Tableau 1

Quelles sont les technologies de recharge disponibles?

| Vitesse et type de recharge | Puissance | Temps de charge approximatif* |

| Lente (CA monophasé) | 3-7 kW | 7-16 heures |

| Normale (CA triphasé) | 11-22 kW | 2-4 heures |

| Rapide (CC) | 50-100 kW | 30-40 minutes |

| Ultrarapide (CC) | > 100 kW | < 20 minutes |

* Dépend également de la capacité de la batterie et d'autres variables.

Source: Recharge EU: How many charge points will Europe and its Member States need in the 2020s, T&E, janvier 2020.

La réponse de l'UE au paradoxe de l'œuf et de la poule

08En application du cadre législatif de l'UE, chaque État membre est responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre de sa propre politique nationale en matière de carburants alternatifs. Cette dernière peut comporter des mesures telles que des réductions d'impôt ou des subventions pour l'achat de véhicules électriques, ainsi que la construction d'infrastructures de recharge.

09Toutefois, la Commission a pour rôle de piloter la politique globale de l'UE en la matière. Elle est notamment responsable de la rédaction et de la négociation des propositions législatives. Le pacte vert est le dernier en date d'une série de documents stratégiques de l'UE consacrés au déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs (voir figure 1). La valeur ajoutée de l'action de l'UE dans ce domaine réside dans le fait que l'infrastructure pour carburants alternatifs constitue un enjeu transnational; or, isolément, les États membres ne disposent pas des instruments nécessaires à une coordination paneuropéenne. La Commission peut adopter des normes communes pour garantir l'interopérabilité, coordonner et soutenir le déploiement, par les États membres, des infrastructures de recharge électrique, et suivre les progrès accomplis.

Figure 1

Documents stratégiques de l'UE consacrés à l'infrastructure pour carburants alternatifs

Source: Cour des comptes européenne.

La directive de 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs10 constitue un moyen d'action essentiel dans la stratégie globale européenne de développement d'une infrastructure de recharge électrique ouverte au public. Elle a pour objectif de pallier une défaillance du marché qui n'est pas sans rappeler le paradoxe de l'œuf et de la poule: d'un côté, l'essor des véhicules électriques restera bridé tant que les infrastructures de recharge ne seront pas disponibles, et de l'autre, les investissements dans les infrastructures nécessitent une plus forte certitude quant à l'engouement pour les véhicules électriques. Un déploiement de l'infrastructure de recharge en phase avec l'essor des véhicules électriques constitue un levier indispensable à la transition vers des carburants alternatifs.

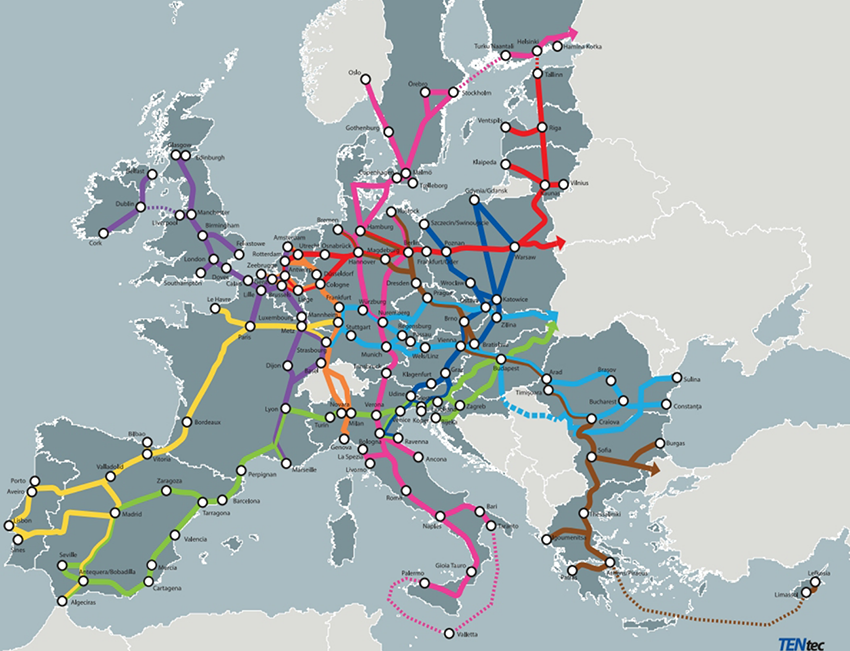

11L'article 39, paragraphe 2, point c), du règlement de 2013 sur le réseau transeuropéen de transport (RTE-T)11, un instrument essentiel de la politique de l'UE en matière de développement des infrastructures, élève la «disponibilité de carburants propres alternatifs» au rang d'exigence en matière d'infrastructures pour le transport routier, en particulier sur l'ensemble du réseau «central», qui doit être achevé au plus tard en 2030. Le réseau «global», qui doit être achevé d'ici à 2050, vise à assurer l'accessibilité et la connectivité de toutes les régions de l'UE. Le réseau central regroupe les parties du réseau global qui sont stratégiquement les plus importantes pour la réalisation des objectifs du RTE-T. Sur les près de 50 000 km de routes du réseau central, neuf corridors multimodaux couvrent les axes de circulation les plus importants de l'UE (voir illustration 1). Afin que la réalisation des corridors soit mieux coordonnée, la Commission a nommé neufs coordonnateurs européens (un par corridor du réseau central).

Illustration 1

Les corridors du réseau central du RTE-T

Atlantique, Baltique‐Adriatique, Méditerranée, Mer du Nord-Baltique, Mer du Nord-Méditerranée, Orient-Méditerranée orientale, Rhin-Alpes, Rhin-Danube, et Scandinavie-Méditerranée.

Source: Commission européenne.

Dans son plan d'action de 2017 sur l'infrastructure pour carburants alternatifs, la Commission a estimé que jusqu'à 3,9 milliards d'euros seraient nécessaires pour l'infrastructure de recharge électrique à l'horizon 2020, auxquels pourraient s'ajouter 2,7 à 3,8 milliards d'euros chaque année, à partir de 2021, en fonction de la part des infrastructures de recharge rapide. Le mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE), géré directement par la Commission, soutient financièrement le déploiement de l'infrastructure pour carburants alternatifs12. Entre 2014 et décembre 2020, quelque 698 millions d'euros de subventions ont été accordés au titre du MIE pour les carburants alternatifs dans le transport routier (voir tableau 2). Sur ce montant, environ 343 millions d'euros ont été alloués à des projets d'infrastructure de recharge électrique ou à des projets combinant l'électricité et d'autres carburants alternatifs (gaz naturel comprimé, gaz naturel liquéfié ou hydrogène). D'autres appels à propositions relevant du MIE et visant à soutenir le déploiement d'infrastructures de recharge ouvertes au public sont attendus après 2020, dans le cadre du pacte vert. En outre, l'une des initiatives phares prévues dans le cadre de la facilité pour la reprise et la résilience dans le contexte du cadre financier pluriannuel 2021‑2027 prévoit le soutien de l'UE à la construction d'un million de points de recharge ouverts au public d'ici à 202513.

Tableau 2

Subventions du MIE allouées de 2014 à 2020 aux infrastructures pour carburants alternatifs pour le transport routier (en millions d'euros)

| Type de carburant | Nombre de projets | Coût estimé | Contribution de l'UE | Part de la contribution totale de l'UE |

| Électricité | 38 | 1 215 | 280 | 40 % |

| Gaz naturel comprimé / Gaz naturel liquéfié | 32 | 606 | 235 | 34 % |

| Hydrogène | 11 | 416 | 120 | 17 % |

| Électricité combinée à d'autres carburants alternatifs | 6 | 307 | 63 | 9 % |

| Gaz de pétrole liquéfié | 2 | 3 | 1 | 0 % |

| Total | 89 | 2 547 | 6981 | 100 % |

1 Le total comprend 38 millions d'euros environ destinés à quatre projets qui, bien que déjà sélectionnés par la Commission, se trouvaient encore en phase d'élaboration de la subvention en décembre 2020.

Source: Analyse de la Cour des comptes européenne, sur la base de données fournies par l'INEA, décembre 2020.

En ce qui concerne les véhicules, la législation de l'UE établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers neufs a donné un coup d'accélérateur au développement du marché de l'électromobilité. L'objectif de 130 g de CO2/km pour 2015 a été progressivement ramené à 95 g CO2/km à partir de 2020, de nouvelles baisses étant prévues en 2025 et en 203014. Conjuguée à un système d'incitations et de sanctions pour les constructeurs automobiles, cette législation devrait jouer un rôle essentiel de catalyseur pour l'essor des véhicules électriques, l'augmentation de leur nombre étant le principal facteur déterminant le besoin en infrastructures de recharge supplémentaires. La Commission a annoncé une révision des normes d'émission de CO2 pour les voitures d'ici la mi-202115.

Étendue et approche de l'audit

14Notre audit avait pour objectif de juger de l'efficacité du soutien apporté par la Commission au déploiement d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques (véhicules à batterie et hybrides rechargeables) ouvertes au public à l'échelle de l'UE. Nous avons examiné deux grands aspects du soutien de la Commission:

- la manière dont elle adopte des normes, coordonne et soutient le déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques par les États membres;

- sa gestion des financements alloués à ces infrastructures au titre du MIE.

Lors de notre audit, nous avons porté une attention particulière à l'action menée par l'UE, pendant la période 2014‑2020, dans un domaine d'une grande importance tant aux yeux du grand public que des institutions. Notre rapport alimentera les prochaines révisions des principaux actes législatifs dans ce domaine (la directive sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et le règlement RTE-T) ainsi que les travaux de planification et de mise en œuvre du cadre financier pluriannuel 2021‑2027. Il aidera la Commission à soutenir plus efficacement le déploiement d'infrastructures de recharge ouvertes au public dans l'ensemble de l'UE, en particulier dans le contexte des objectifs du pacte vert et des prévisions de croissance importante de l'électromobilité pour les années à venir.

16La principale entité auditée a été la direction générale de la mobilité et des transports (DG MOVE) de la Commission, qui est responsable de la politique de l'UE en matière d'infrastructures pour carburants alternatifs, y compris de l'octroi de financements du MIE dans ce domaine avec le soutien de l'Agence exécutive pour l'innovation et les réseaux (INEA). Les informations obtenues lors de notre audit proviennent de plusieurs sources: la Commission, les autorités des États membres, les bénéficiaires de financements du MIE et d'autres parties prenantes intéressées. Nous avons analysé les procédures en vigueur à la Commission pour évaluer les besoins en infrastructures et orienter les financements vers les projets d'infrastructures de recharge. Nous avons testé le fonctionnement de ces procédures et examiné la mise en œuvre d'un échantillon de 11 projets représentant une enveloppe d'environ 130 millions d'euros de financement, soit 46 % de l'ensemble des subventions allouées au titre du MIE à des infrastructures de recharge. Nous avons utilisé des critères fondés sur l'importance relative, la pertinence, l'état d'avancement et la répartition géographique pour sélectionner des projets coordonnés par six bénéficiaires en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, au Portugal, en Slovaquie et en Espagne. Outre ces bénéficiaires, nous nous sommes entretenus avec les autorités nationales des six États membres considérés, qui ne faisaient certes pas partie des entités auditées dans le cadre de cet audit, mais nous ont fourni des informations utiles à notre évaluation des travaux de la Commission.

17En outre, afin d'essayer par nous-mêmes des infrastructures de recharge cofinancées par l'UE, nous avons utilisé un véhicule électrique pour nous déplacer jusqu'à des bornes de recharge en Allemagne, en France et en Italie (voir encadré 2). Les restrictions en matière de déplacements liées à la COVID-19 nous ont empêché d'essayer selon les mêmes modalités des bornes aux Pays-Bas, en Espagne, au Portugal et en Slovaquie.

18Notre audit n'a pas porté sur les objectifs en matière d'émissions et d'énergies renouvelables ni sur la recherche et le développement dans le secteur des batteries, pas plus que sur la production et la distribution de l'électricité nécessaire pour alimenter les bornes de recharge.

Observations

Malgré la multiplication des bornes et l'harmonisation des prises, le déploiement inégal des infrastructures de recharge complique les déplacements dans l'ensemble de l'UE au volant de véhicules électriques

19Pour cette section de notre rapport, nous avons évalué avec quelle efficacité la Commission a établi des normes communes, coordonné et soutenu le déploiement, par les États membres, des infrastructures de recharge électrique, et suivi les progrès accomplis.

Il n'existe pas d'objectifs chiffrés clairs et cohérents à l'échelle de l'UE en matière d'infrastructures de recharge

20La proposition initiale de la Commission concernant la directive sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs16 prévoyait un nombre minimal de points de recharge dans chaque État membre, pour un total de 800 000 points dans l'ensemble de l'UE à l'horizon 2020. En outre, l'analyse d'impact17 accompagnant la proposition précisait que l'absence d'objectifs chiffrés contraignants en matière d'infrastructures nuirait à l'efficacité de l'intervention et qu'une grande latitude laissée aux États membres pourrait empêcher d'atteindre les objectifs spécifiques et généraux dans des conditions satisfaisantes.

21Pourtant, la proposition initiale de la Commission n'a pas été retenue par les colégislateurs: la version de la directive sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs adoptée en 2014 ne fixe pas de nombre minimal de points de recharge. Au lieu de cela, les États membres ont été invités à installer un nombre «approprié» de points de recharge (voir encadré 1). Dans l'un de ses considérants, la directive préconise, à titre indicatif, un ratio d'un point de recharge ouvert au public pour dix véhicules électriques, mais rien n'exige de tenir compte de la répartition géographique, de la densité de population ou de la couverture du réseau. En cela, ce considérant se démarque d'un autre dans la même directive, qui précise la distance moyenne recommandée entre les points de ravitaillement en gaz naturel comprimé et en gaz naturel liquéfié sur le réseau central du RTE-T (respectivement 150 km et 400 km).

Encadré 1

Objectifs concernant l'électricité fixés dans la directive sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs (article 4, paragraphes 1 et 2)

- Les États membres veillent, au moyen de leurs cadres d'action nationaux, à ce qu'un nombre approprié de points de recharge ouverts au public soient mis en place au plus tard le 31 décembre 2020, afin que les véhicules électriques puissent circuler au moins dans les agglomérations urbaines/suburbaines et d'autres zones densément peuplées et, le cas échéant, au sein de réseaux déterminés par les États membres. Le nombre de ces points de recharge est fixé compte tenu, entre autres, du nombre de véhicules électriques – indiqué dans leurs cadres d'action nationaux – qui, selon les estimations, seront immatriculés avant la fin 2020, ainsi que des meilleures pratiques et des recommandations formulées par la Commission. Les besoins particuliers liés à l'installation des points de recharge ouverts au public dans les stations de transport public sont pris en compte, le cas échéant.

- La Commission évalue l'application des exigences du paragraphe 1 et, s'il y a lieu, soumet une proposition visant à modifier la présente directive, en tenant compte du développement du marché des véhicules électriques, afin qu'un nombre supplémentaire de points de recharge ouverts au public soient mis en place dans chaque État membre au plus tard le 31 décembre 2025, au moins sur le réseau central du RTE-T, dans les agglomérations urbaines/suburbaines et d'autres zones densément peuplées.

La directive sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs laisse aux États membres le soin de définir des critères en ce qui concerne l'accessibilité au public et la puissance des points de recharge, et n'établit aucune distinction entre les différents types de véhicules électriques. Il est donc difficile d'estimer précisément les besoins en infrastructures, d'évaluer l'exactitude des chiffres communiqués et de faire des comparaisons entre pays:

- la directive sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs définit un «point de recharge ouvert au public» comme un point auquel les utilisateurs ont accès de façon non discriminatoire dans toute l'Union, sans pour autant exclure certaines différences en matière d'authentification, d'utilisation et de paiement. Le caractère général de cette définition a conduit certains États membres à définir un point de recharge ouvert au public comme un point situé dans un espace public et accessible 24 heures sur 24, sept jours sur sept, et un point de recharge «partiellement» ouvert au public comme un point accessible uniquement à certains horaires et soumis à des restrictions d'utilisation (comme l'obligation d'être client d'un parking, d'un hôtel ou d'un centre commercial associé). D'autres États n'établissent pas cette distinction et considèrent les points de recharge ouverts au public comme tous ceux qui ne sont pas privés;

- la directive sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs fait uniquement la distinction entre les points de recharge normaux (< 22 kW) et les points de recharge rapides (> 22 kW), alors que de nombreuses autres classes de puissance sont utilisées. Dans les faits, elle considère comme équivalents les points de recharge dont la puissance nominale est inférieure à 22 kW et ceux d'une puissance de 350 kW, malgré le fossé qui les sépare sur le plan de la vitesse de charge;

- la directive sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs n'établit pas de distinction entre les véhicules électriques à batterie et les véhicules hybrides rechargeables, qui ont des modes de charge très différents. Selon une étude récente, les véhicules électriques à batterie sont rechargés près de quatre fois plus que les hybrides rechargeables au cours d'une semaine normale18.

Le règlement RTE-T ne contient aucune disposition spécifique concernant les infrastructures pour carburants alternatifs. Le règlement mentionne, d'une manière générale, la «disponibilité de carburants propres alternatifs» sur le réseau central et indique que les infrastructures routières peuvent comprendre des équipements de ravitaillement ou de recharge des véhicules à propulsion de substitution sur le réseau global. Il ne fait pas de distinction entre les différents types de carburants alternatifs et ne définit pas la disponibilité. Lors d'un récent audit du réseau routier de l'UE19, nous avions conclu que le règlement RTE-T ne posait pas d'exigences précises concernant les infrastructures pour carburants alternatifs.

24Dans son plan d'action de 2017 relatif à l'infrastructure pour carburants alternatifs20, la Commission dressait le constat suivant: «Il convient d'utiliser de manière efficace l'approche du RTE-T pour créer une infrastructure de base de recharge et de ravitaillement dans l'ensemble de l'UE d'ici à 2025 au plus tard. Le concept de corridors permet d'identifier les lacunes en termes de mobilité transfrontalière sur de longues distances et d'impliquer toutes les parties prenantes […].» Toutefois, ni la directive sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ni le règlement RTE-T ne confèrent un rôle spécifique aux coordonnateurs européens des corridors du réseau central dans la planification et le déploiement d'infrastructures pour carburants alternatifs le long de leurs corridors. Notre analyse des plans de travail 2020 relatifs aux corridors présentés par les coordonnateurs a montré qu'ils ne contenaient pas d'évaluations, de données et d'informations comparables concernant la disponibilité des infrastructures pour carburants alternatifs.

La Commission n'a pas su veiller à ce que les plans nationaux soient homogènes et cohérents du point de vue de l'UE

25En application de la directive sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs, les États membres sont tenus d'établir des cadres d'action nationaux pour le développement du marché de ces carburants. Les cadres d'action nationaux devaient être notifiés à la Commission avant le 18 novembre 2016 et inclure la planification du déploiement des infrastructures. Si la Commission est chargée d'évaluer la cohérence des différents cadres d'action nationaux au niveau de l'Union, la directive ne lui confère pas de mandat spécifique ni de pouvoirs clairs pour veiller au respect des obligations à cet égard. Elle se limite à établir qu'elle doit assister les États membres lors de l'établissement des rapports sur les cadres d'action nationaux et dans les domaines où une coopération s'impose. La Commission échange avec les États membres par l'intermédiaire du comité sur l'infrastructure pour carburants alternatifs et du forum sur les transports durables (un groupe d'experts composé de représentants de la Commission et des États membres et de 32 associations spécialisées).

26Elle a fourni aux États membres des orientations détaillées pour l'établissement de leurs cadres d'action nationaux. Elle a achevé son évaluation de la plupart des cadres d'action nationaux en novembre 2017 et a réalisé un suivi en février 201921. Dans l'ensemble, la Commission a conclu que l'exhaustivité, la cohérence et l'ambition des cadres d'action nationaux étaient très variables d'un pays à l'autre, avec le risque d'entraîner une fragmentation du marché dans l'UE. La Commission a constaté que:

- deux États membres (l'Espagne et la Suède) n'avaient pas fixé d'objectif en nombre de points de recharge pour 2020 et n'avaient fourni des estimations que dans leurs rapports de 2019 sur la mise en œuvre des cadres d'action nationaux, qui ont été élaborés ultérieurement;

- bien que la Commission ait suggéré, dans ses orientations, de déterminer les besoins en infrastructures et en véhicules pour 2020, 2025 et 2030, seuls 11 cadres d'action nationaux ont présenté des objectifs chiffrés et des estimations pour 2025 et 2030;

- l'ambition portée par les cadres d'action nationaux était très variable d'un pays à l'autre, les estimations des parts de marché totales des véhicules électriques sur l'ensemble du parc à l'horizon 2020 s'échelonnant de 0,02 % à 9,22 %;

- seuls dix cadres d'action nationaux avaient fixé des objectifs chiffrés de nature à garantir au moins un point de recharge accessible au public pour 10 véhicules électriques à l'horizon 2020.

Dans ses orientations, la Commission demandait aux États membres de rendre compte de la répartition géographique de leurs points de recharge et d'indiquer dans quelle mesure ils couvraient les réseaux central et global du RTE-T; cependant, seuls sept États membres avaient fourni des informations suffisantes et complètes. Malgré le peu d'informations dont elle disposait à cet égard, la Commission est arrivée, en appliquant le critère des 60 km estimé par le Centre commun de recherche comme étant la distance maximale entre deux points de recharge, à la conclusion que la couverture du réseau central du RTE-T à l'horizon 2025 semblait progresser. Elle a toutefois relevé que certaines parties du réseau central pourraient rester sans infrastructure de recharge minimale si aucune mesure supplémentaire n'était prise. La Commission a attiré l'attention sur les disparités importantes concernant la densité des points de recharge entre pays voisins et a mis en évidence des problèmes de continuité transfrontalière entre 14 paires d'États membres.

28En vertu de la directive sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs, la Commission est tenue de publier et mettre à jour régulièrement les informations relatives aux objectifs chiffrés nationaux et aux objectifs que soumet chaque État membre dans son cadre d'action national. Les États membres devaient rendre compte des progrès accomplis dans la réalisation de leurs objectifs en novembre 2019 au plus tard, et la Commission devait évaluer ces rapports pour novembre 2020. L'un des objectifs de cette évaluation était d'obtenir des informations utiles en vue de la révision de la directive sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs, requise pour la fin 2020. Toutefois, l'évaluation était toujours en cours au moment de notre audit, plusieurs États membres ayant remis leurs rapports avec beaucoup de retard. Selon la Commission, la révision de la directive (évaluation et analyse d'impact) est toujours en cours, et une proposition de directive révisée pourrait être adoptée d'ici juin 2021.

Le réseau de recharge se développe, mais son déploiement est très inégal au sein de l'UE

29Dans son plan d'action de 2017 relatif à l'infrastructure pour carburants alternatifs, la Commission a estimé que le nombre de points de recharge ouverts au public devrait passer des 118 000 points de recharge disponibles à l'époque à 440 000 en 2020 et à quelque 2 millions en 2025. Le pacte vert de 2019 a mis à jour l'estimation pour 2025 et l'a établie à 1 million de points de recharge ouverts au public. La stratégie de mobilité durable et intelligente de 2020 prévoit que 3 millions de points de recharge ouverts au public seront nécessaires en 2030.

30Toutefois, une grande incertitude persiste quant à ces estimations et aux mesures à prendre pour atteindre les objectifs fixés. L'UE ne dispose pas d'une feuille de route stratégique globale pour l'électromobilité ni d'une politique intégrée concernant les véhicules, les infrastructures, les réseaux, les batteries, les incitations économiques, les matières premières et les services numériques. On s'attendrait à ce qu'un tel document contienne des estimations du nombre, du type et de la densité nécessaires des points de recharge ouverts au public, ainsi que du coût global. Ces estimations tiendraient compte de facteurs tels que la part estimée des véhicules à batterie et des hybrides rechargeables, ces véhicules ayant des besoins différents en matière de recharge, la capacité du réseau et l'évolution des capacités des batteries, qui ont une incidence sur l'autonomie.

31La figure 2 montre que le nombre de points de recharge ouverts au public dans l'EU‑27 et au Royaume-Uni est passé d'environ 34 000 en 2014 à 250 000 en septembre 2020 (dont 14 % de points de recharge «rapides» au sens de la directive sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs, c'est-à-dire d'une puissance supérieure à 22 kW). Ce chiffre est nettement inférieur à l'estimation de 440 000 points de recharge figurant dans le plan d'action de 2017. Si le déploiement des infrastructures continue au rythme de la période 2014‑2020, il y a fort à parier que l'objectif du million de points de recharge ouverts au public à l'horizon 2025 ne sera pas atteint. Pour combler l'écart, environ 150 000 nouveaux points seront nécessaires chaque année, soit approximativement 3 000 par semaine.

Figure 2

Points de recharge (EU‑27 et Royaume-Uni) et objectif du pacte vert

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des données de l'EAFO en septembre 2020 (hors quelque 4 100 chargeurs Tesla).

Selon les rapports de 2019 sur la mise en œuvre de leurs cadres d'action nationaux présentés à la Commission, cinq États membres avaient déjà atteint, en 2018, les objectifs en matière de points de recharge qui leur avaient initialement été fixés pour 2020. Cette situation contraste avec celle des 12 États membres qui ne se trouvaient pas encore à mi-chemin de l'objectif. Pour étoffer ces données et obtenir un instantané aussi récent que possible du déploiement des points de recharge, nous avons analysé les données de septembre 2020 de l'EAFO (voir figure 3). Ces dernières révèlent des écarts importants dans le déploiement des infrastructures de recharge par les États membres, certains dépassant largement les objectifs fixés initialement dans leur cadre d'action national et d'autres accusant un retard considérable. Les taux d'achèvement pour les différents États membres en septembre 2020 varient de 7 % (Bulgarie) et 12 % (Pologne) à plus de 200 % (Lituanie, Lettonie et Pays-Bas). Au total, trois mois avant l'échéance de décembre 2020, 12 États membres avaient atteint leurs objectifs et huit n'avaient pas atteint 75 % des leurs. Treize États membres n'étaient pas parvenus au ratio indicatif figurant dans la directive sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs, qui est d'au moins un point de recharge ouvert au public pour 10 véhicules électriques.

Figure 3

Points de recharge et objectifs 2020 des cadres d'action nationaux (EU‑27 et Royaume-Uni)

Source: EAFO pour les points de recharge en 2014; rapports sur la mise en œuvre des cadres d'action nationaux pour les points de recharge en 2018 (aucune donnée pour la Tchéquie, l'Estonie, la Finlande, l'Italie et la Lituanie); EAFO pour les points de recharge en 2020 (pour les Pays-Bas, données fournies par la Netherlands Enterprise Agency).

Nous avons constaté certaines divergences entre les données présentées dans les rapports de mise en œuvre des cadres d'action nationaux et celles de l'EAFO, principalement dues au manque de clarté entourant la définition et le comptage des points de recharge ouverts au public (voir point 22). Par exemple, les données de l'EAFO englobent tous les points de recharge ouverts au public, qu'ils le soient entièrement ou partiellement, mais ce n'est pas toujours le cas dans les rapports des États membres. Aux Pays-Bas, l'EAFO fait état de 61 534 points de recharge, mais seuls 36 187 d'entre eux étaient entièrement ouverts au public, les autres ne l'étant que partiellement. Nous avons également relevé des incohérences pour le Danemark, le Luxembourg et la Pologne, dont les rapports sur la mise en œuvre des cadres d'action nationaux relatifs à 2018 font état d'un nombre de points de recharge supérieur à celui recensé par l'EAFO en septembre 2020.

34Le déploiement inégal des infrastructures de recharge est également illustré à la figure 4, qui montre le nombre total de points de recharge et leur densité dans chaque État membre. Il existe des écarts importants entre les États membres, la densité étant la plus élevée en Europe occidentale et la plus faible dans les pays d'Europe centrale et orientale. Dans l'EU‑27, l'Allemagne, la France et les Pays-Bas concentrent à eux trois la grande majorité (69 %) des points de recharge. De telles disparités dans le déploiement des infrastructures de recharge ne facilitent pas les déplacements en véhicule électrique à travers l'UE.

Figure 4

Nombre de points de recharge ouverts au public, en chiffres absolus et ramené aux 100 km2 (EU‑27 et Royaume-Uni)

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des données de l'EAFO (nombre de points de recharge en septembre 2020) et d'Eurostat (superficie).

Des normes européennes communes pour les prises en cours de généralisation

35Il existe dans le monde différentes normes et prises pour la recharge de véhicules électriques (voir annexe II pour plus de détails). Afin d'établir des normes communes pour l'UE en matière de prises, la directive sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs préconisait, dans un souci d'interopérabilité, d'équiper les points de recharge dans l'UE au minimum des normes type 2 pour le courant alternatif (CA) et CCS (Combined Charging System) pour le courant continu (CC).

36Depuis 2014 et l'adoption de la directive, la plupart des bornes de recharge déployées dans l'UE ont adopté le type 2 pour la recharge en courant alternatif, et le CCS est de plus en plus répandu pour la recharge en courant continu. Les utilisateurs de véhicules électriques obtiennent donc progressivement un accès plus harmonisé aux différents réseaux de recharge (voir également l'encadré 2, qui relate notre propre expérience de la recharge d'un véhicule électrique). Selon les données de l'EAFO, la part représentée par les points de recharge en courant continu équipés de la norme CCS a doublé depuis l'adoption de la directive sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs, passant de 26 % en 2014 à 51 % en 2020. Pour toucher davantage de clients, de nombreux exploitants de points de recharge investissent dans des chargeurs multinormes équipés de prises CCS, CHAdeMO et type 2, des investissements qui remplissent les conditions requises pour bénéficier d'un financement au titre du MIE (voir illustration 2). Le MIE ne finance pas les bornes Tesla, qui font partie d'un réseau de recharge propriétaire exclusif que seuls les conducteurs de Tesla peuvent actuellement utiliser.

37Côté véhicules, tous les constructeurs de véhicules électriques ont adopté la norme type 2 pour la recharge en courant alternatif sur le marché européen. Pour la recharge en courant continu, la plupart sont déjà passés au CCS, ou sont en train de le faire, mais certains modèles utilisent encore d'autres normes.

Illustration 2

Chargeur multinorme (CHAdeMO, CCS et type 2) financé par le MIE

Source: Cour des comptes européenne.

Voyager dans l'UE reste toutefois compliqué, faute d'information des utilisateurs et de systèmes de paiement harmonisés sur la base d'un minimum d'exigences communes

38Le système de recharge utilisé dans le cadre de l'électromobilité fait intervenir de nombreux acteurs qui doivent communiquer entre eux. Outre les exploitants de points de recharge (responsables de leur installation et de leur entretien) et les prestataires de services de mobilité (fournissant aux consommateurs une gamme de produits ou de services de mobilité), il s'agit des utilisateurs de véhicules électriques, des constructeurs automobiles et des gestionnaires de réseau. La directive sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs prévoit que les exploitants de points de recharge doivent être autorisés à fournir aux clients des services de recharge de véhicules électriques sur une base contractuelle, y compris pour le compte d'autres fournisseurs de services. Cela implique l'utilisation d'une technologie reposant sur l'«itinérance» par les exploitants de points de recharge et les fournisseurs de services de mobilité, afin de permettre aux conducteurs de recharger leur véhicule en utilisant une méthode d'identification ou de paiement unique, et aux bornes de communiquer indifféremment avec tous les véhicules électriques. Un tel système suppose de réunir au moins les éléments suivants: un accord contractuel entre toutes les entités concernées, direct (bilatéral) ou indirect (par l'intermédiaire d'une plateforme d'itinérance), l'équipement des points de recharge avec une connexion internet, un lecteur de carte ou une fonction d'activation à distance, et des protocoles de communication interopérables.

39Toutefois, à ce jour, les connexions physiques et les échanges d'informations entre ces acteurs passent par divers protocoles de communication. Les systèmes d'itinérance ne sont pas harmonisés sur la base d'un minimum d'exigences communes, ce qui aurait permis aux utilisateurs de véhicules électriques d'utiliser l'ensemble des réseaux de recharge existants dans l'UE sur la base d'un accord contractuel unique. Par conséquent, selon les exploitants de points de recharge et les prestataires de services de mobilité auxquels ils font appel, les conducteurs de véhicules électriques peuvent devoir souscrire plusieurs abonnements et utiliser différentes méthodes de paiement. Ce problème a été mis en évidence dans un récent rapport du forum sur les transports durables22, qui a relevé que les utilisateurs de véhicules électriques étaient parfois contraints de conclure plusieurs contrats pour répondre à leurs besoins en matière de recharge. Les auteurs du rapport ont également constaté qu'au sein de l'UE, des réponses très différentes ont été apportées à l'obligation fixée par la directive sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs selon laquelle tous les points de recharge ouverts au public doivent prévoir la possibilité d'une recharge ad hoc (sans souscription d'un contrat).

40Par ailleurs, l'utilisation de différents protocoles de communication entrave également la collecte et l'échange, à l'échelle de l'UE et entre les différents réseaux, d'informations en temps réel sur la disponibilité, la recharge et la facturation. Le forum sur les transports durables a également observé que, si la localisation géographique des bornes de recharge est généralement disponible, ce n'est pas le cas des informations en temps réel, par exemple sur les chargeurs défectueux ou les files d'attente. Enfin, il peut être difficile d'obtenir des informations complètes sur le coût d'une recharge, et l'affichage des prix aux points de recharge n'est pas normalisé (voir encadré 2).

41Afin d'améliorer la situation, la Commission élabore actuellement une demande qu'elle adressera aux organisations européennes de normalisation en vue de créer de nouvelles normes et de retravailler celles existantes pour favoriser la mise en place d'une communication totalement interopérable (y compris l'itinérance) dans le domaine de la recharge des véhicules électriques. La plupart des normes devraient être finalisées en 2023, pour une adoption dans le cadre de la révision de la directive sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs. La Commission a également soutenu23 un groupe de 15 États membres dans le processus global de collecte et d'analyse des données afin que des données spécifiques sur la localisation et la disponibilité des points de recharge puissent être rendues disponibles conformément à la législation de l'UE relative aux systèmes de transport intelligents24.

Les fonds du MIE favorisent le déploiement, mais la Commission n'a pas su veiller à ce qu'ils soient affectés là où le besoin en est le plus impérieux

42Dans cette section, nous examinons les procédures utilisées par la Commission pour évaluer les besoins en infrastructures de recharge et soutenir les projets au titre du MIE lorsque ce dernier peut apporter une valeur ajoutée et remédier aux défaillances du marché. Nous avons vérifié l'application de ces procédures et évalué la mise en œuvre d'un échantillon de 11 projets d'infrastructures.

Il n'y a pas eu d'analyse approfondie du déficit d'infrastructures pour étayer la définition des priorités du MIE et la sélection des projets

43La DG MOVE élabore les programmes de travail annuels et pluriannuels du MIE dans le domaine des transports. Pour fixer les priorités des programmes, elle tient compte de la politique du RTE-T ainsi que de l'équilibre géographique et entre les différents modes de transport, après consultation des autres services de la Commission concernés et des États membres.

44La plupart des financements au titre du MIE prennent la forme de subventions octroyées à la suite d'appels à propositions concurrentiels. Ce processus est géré par l'INEA, qui prend en considération les priorités, les conditions de financement et le budget indicatif définis dans les programmes de travail pluriannuels. En décembre 2020, huit appels avaient été lancés au titre du MIE pour financer des infrastructures de recharge électrique, dans le cadre de la priorité de financement «Innovation et nouvelles technologies».

45Les priorités stratégiques, ainsi que la forme et le budget indicatif du soutien apporté par le MIE, ont évolué au fil du temps pour refléter les évolutions du marché et des technologies (voir figure 5). De 2014 à 2016, près de 85 % des aides ont été consacrées à des études doublées du déploiement d'infrastructures en phase pilote, à des taux de cofinancement de 50 % pour l'enveloppe générale, et jusqu'à 85 % dans les régions relevant de la politique de cohésion. Depuis 2017, à mesure que les marchés ont gagné en maturité, l'accent a été mis de plus en plus sur les projets de travaux et sur les financements mixtes, mêlant subventions du MIE et prêts. Les derniers appels à propositions pour des financements mixtes présentent des taux de cofinancement inférieurs (pas plus de 20 % en 2017 et 15 % en 2019), et il n'existe ni enveloppe spécifique pour les pays relevant de la politique de cohésion ni possibilité de financer des études.

Figure 5

Évolution de la contribution du MIE à l'électrification du transport routier de 2014 à 2019 (en millions d'euros)

Source: INEA, décembre 2020. Pas d'enveloppe consacrée aux infrastructures pour carburants alternatifs dans l'appel à propositions de 2018.

Le soutien du MIE en faveur des infrastructures de recharge électrique a été axé sur le réseau central du RTE-T. Les appels lancés au cours des premières années du MIE (2014‑2016) ont donné la priorité au réseau central, et l'appel de 2017 en a fait un critère d'éligibilité. L'appel de 2019 concernant le mécanisme de mixage permet, par dérogation, d'utiliser jusqu'à 20 % du budget alloué aux infrastructures en vue d'une action donnée pour des travaux situés sur le réseau global.

Aucune analyse approfondie du déficit d'infrastructures

47Tout au long de la période 2014‑2019, les priorités de financement ont été fixées et les projets à financer ont été sélectionnés sans qu'aucune analyse approfondie du déficit d'infrastructures ne soit réalisée afin de déterminer le nombre de bornes de recharge nécessaires, l'endroit où elles devraient être installées et la puissance qu'elles devraient délivrer. Le critère d'éligibilité le plus important était la localisation sur le réseau central du RTE-T, qui englobe près de 50 000 km de routes dans tous les États membres, auxquelles s'ajoutent les agglomérations urbaines situées sur ce réseau.

48Le fait d'axer les financements du MIE sur le réseau central est cohérent avec l'exigence de la directive sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs selon laquelle l'infrastructure de recharge devrait avoir été déployée au moins sur le réseau central du RTE-T à l'horizon 2025. Toutefois, faute d'autres critères, un champ d'application aussi vaste ne permet pas d'éviter les doublons entre bornes de recharge concurrentes et ne garantit pas non plus l'électromobilité dans l'ensemble de l'UE (en particulier le maillage des zones moins densément peuplées où les taux d'utilisation des véhicules électriques sont faibles).

49L'absence d'analyse approfondie du déficit fragilise également la procédure de sélection des projets par l'INEA, car l'agence n'est pas en mesure d'évaluer les besoins auxquels répondraient les infrastructures proposées par les demandeurs en ce qui concerne le nombre, le type et la localisation des bornes de recharge.

50Faute d'analyse approfondie du déficit, il est difficile de visualiser les besoins à l'échelle de l'UE. Les bénéficiaires ont leurs propres stratégies de déploiement, qui tendent naturellement à donner la priorité aux secteurs où la demande est plus forte et où l'analyse de rentabilité est la plus favorable, c'est-à-dire les secteurs où le risque de défaillance du marché est plus faible. La figure 6 montre, sur la base de notre échantillon de 11 projets, que le financement au titre du MIE a été concentré sur un nombre relativement restreint de marchés de l'électromobilité tels que l'Allemagne, l'Italie, la France et l'Autriche (voir également nos observations sur la fragmentation au point 34). Cette situation pourrait accroître le risque de financer des bornes de recharge qui font double emploi et de négliger du même coup des tronçons du réseau moins bien pourvus.

Figure 6

Répartition du financement au titre du MIE par État membre, déterminée en fonction du nombre de bornes de recharge déjà déployées par les projets de notre échantillon

Source: Cour des comptes européenne, sur la base du nombre et de la localisation des bornes déployées en juillet 2020 dans le cadre des 11 projets retenus dans l'échantillon, ainsi que du financement alloué par le MIE à l'intervention.

Ce n'est qu'après avoir analysé les cadres d'action nationaux des États membres en 2017 et 2019 que la Commission a pu brosser un premier tableau des régions où le maillage est le moins dense (voir également point 27). Néanmoins, cette première analyse n'a pas encore été utilisée pour réorienter les financements de l'UE vers ces régions. Nous avons constaté en particulier que l'évaluation des demandes de financement par la Commission ne comportait pas de vérification de la cohérence de l'infrastructure proposée avec le cadre d'action national correspondant, ni avec les plans de travail des coordonnateurs des corridors du réseau central du RTE-T.

Sélection des projets

52Huit des 11 projets de notre échantillon (bénéficiaires de 47 millions d'euros de financement au titre du MIE) ont été présentés par les demandeurs comme des études et acceptés comme tels par la Commission, alors même que le déploiement concret de l'infrastructure y apparaissait comme la composante unique la plus importante du coût total du projet (entre 34 % et 72 %). Dans certains cas, les études prévoyaient le déploiement de plus de 200 points de recharge. Qualifiés d'études, ces projets pouvaient bénéficier d'un taux de cofinancement plus élevé (50 %) et étaient dispensés de l'obligation de soumettre une analyse coûts-avantages (exigée habituellement pour les infrastructures commerciales génératrices de recettes).

53Nous avons constaté que les critères permettant de déterminer si les activités correspondaient à une étude ou à des travaux et figurant dans le texte des appels à propositions et dans la procédure d'évaluation de l'INEA, n'étaient pas clairs. Par exemple, nous avons observé que l'INEA n'avait pas plafonné le nombre de bornes éligibles qu'une étude pouvait inclure, ni obtenu de justification adéquate du nombre proposé par les demandeurs. Faute d'avoir établi de tels critères, la Commission n'est pas en mesure d'empêcher que ce type de projets s'affranchissent de la définition des études figurant à l'article 2, paragraphe 6, du règlement MIE25.

54Le cadre juridique applicable aux investissements cofinancés par le MIE exige qu'ils soient accompagnés d'une analyse coûts-avantages (ACA), qui sert de base à la démonstration de leur viabilité économique et à la modulation du concours financier de l'UE26. Ces exigences sont reprises dans les appels à propositions du MIE.

55Selon les orientations fournies par la Commission27, les ACA pour les investissements cofinancés dans le secteur de l'innovation devraient présenter des projections des flux de trésorerie attendus, actualisés à un taux de 4 %, sur une période de référence comprise entre 15 et 25 ans. Même si ces orientations ne sont pas contraignantes, toute liberté prise par rapport à ces dernières doit être dûment justifiée et étayée. Des orientations supplémentaires recommandant une période de référence de 15 ans pour les bornes de recharge figurent dans la liste des questions fréquemment posées accompagnant l'appel à propositions de 2017 en vue de financements mixtes dans le cadre du volet «Transports» du MIE. Depuis 2016, l'INEA commande des évaluations des ACA par des experts indépendants.

56Dans deux des trois projets de notre échantillon classés dans la catégorie des travaux, nous avons constaté que les bénéficiaires avaient pris des libertés par rapport aux orientations, sans fournir de justification adéquate. Dans les deux cas, les projections couvraient une période plus courte que celle recommandée (10 ans au lieu de 15) et appliquaient des taux d'actualisation plus élevés (10 % à 12 % au lieu de 4 %). Ces deux pratiques tendent à sous-estimer les flux de trésorerie au cours des dernières années des projets, à un moment où il est légitime de s'attendre à ce que les recettes soient les plus importantes sur un marché des véhicules électriques en expansion. Elles gonflent donc l'estimation du déficit de financement. Faute de justification satisfaisante de ces divergences par rapport aux orientations, ces projets ne démontraient pas pleinement qu'un financement de l'UE était nécessaire pour combler ce déficit.

Le MIE favorise le déploiement, mais les projets que nous avons contrôlés ne réalisent pas pleinement leurs objectifs

57Le MIE cofinance le déploiement des infrastructures de recharge depuis 2014. Au total, les conventions de subvention signées par l'INEA entre 2015 et 202028 prévoient le déploiement de près de 19 000 points de recharge dans l'UE et au Royaume-Uni. Les conventions de subvention comportent également des exigences de qualité essentielles: les bénéficiaires doivent installer les connecteurs standard préconisés par la directive sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs, garantir un accès libre 24 heures sur 24 et permettre une recharge ad hoc sans abonnement. De cette manière, le financement de l'UE a favorisé efficacement l'interopérabilité et la mise en œuvre des exigences de la directive.

58Pour tester par nous-mêmes les infrastructures de recharge financées par l'UE, nous avons effectué deux trajets à bord d'un véhicule électrique vers des bornes situées en Allemagne, en Italie et en France (voir encadré 2).

Encadré 2

En route! Nos auditeurs testent l'électromobilité

Nous avons parcouru près de 2 500 km depuis le Luxembourg au cours de deux trajets en véhicule électrique, afin de tester 10 bornes de recharge cofinancées par l'UE et exploitées par trois bénéficiaires du MIE en Allemagne, en France et en Italie. Nous avons été en mesure de confirmer que l'interopérabilité fonctionnait par-delà les frontières, avec des bornes accessibles aux prestataires de services de mobilité tiers, puisque nous avons pu recharger notre véhicule à l'aide de la carte de notre prestataire du Luxembourg. Toutes les bornes où nous nous sommes arrêtés proposaient une option de paiement ad hoc. Il était possible de choisir cette option (sur toutes les bornes) par l'intermédiaire d'une application ou d'un site internet et (sur plusieurs bornes) au moyen d'un terminal de paiement par carte de crédit/débit sans contact. À une occasion, nous n'avons pas pu recharger notre véhicule en raison d'un problème de communication entre la voiture et la borne de recharge, alors qu'ils utilisaient pourtant tous les deux la norme CCS.

Source: Cour des comptes européenne.

Au cours de nos déplacements, nous avons eu accès en temps réel à des informations sur la localisation et la disponibilité des bornes par l'intermédiaire de sites internet et d'applications (par exemple Google Maps ou ceux et celles des opérateurs de points de recharge et des prestataires de services de mobilité). Le tarif de la recharge ad hoc était clairement indiqué, soit sur les terminaux des bornes, soit dans les applications. Nous avons toutefois constaté qu'il était présenté de différentes manières selon la borne (EUR/kWh, EUR/minute ou EUR/recharge), ce qui ne facilite pas la comparabilité, contrairement aux exigences de la directive sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.

Obtention d'emplacements

59Les demandes de financement au titre du MIE et les conventions de subvention ne précisent pas la localisation exacte de l'infrastructure envisagée. Les bénéficiaires ne prennent d'ordinaire qu'un engagement général portant sur un nombre donné de bornes de recharge dans des États membres déterminés.

60Néanmoins, lors de la mise en œuvre du projet, l'obtention d'emplacements éligibles peut tourner au parcours du combattant pour les bénéficiaires. Non seulement ils sont tenus de remplir la principale condition d'éligibilité selon laquelle les bornes doivent être situées sur le réseau central du RTE-T, mais ils peuvent aussi être confrontés à des procédures d'autorisation longues et variées, au problème du nombre limité de concessions disponibles le long des autoroutes et à la concurrence croissante d'autres exploitants de points de recharge. Dans certains cas, les conditions défavorables proposées par les propriétaires fonciers et les gestionnaires de réseaux électriques aggravent la situation, obligeant les bénéficiaires à chercher d'autres emplacements.

61Les 11 projets que nous avons audités ont tous connu, principalement en raison des difficultés citées, des retards de mise en œuvre avant ou pendant notre audit, allant de 5 à 24 mois par rapport à leurs prévisions initiales. Quatre projets étaient achevés au moment de l'audit, mais avec un retard compris entre 5 et 12 mois. Deux de ces projets ont été clôturés sans avoir fourni la totalité des réalisations convenues initialement – seules 243 des 303 bornes prévues au contrat (soit 80 %) ont été mises en service. Là encore, les difficultés rencontrées pour trouver des emplacements éligibles appropriés expliquent en grande partie la défaillance.

62Dans le cas des études cofinancées, ces retards et autres difficultés ont eu pour conséquence non seulement que les infrastructures correspondantes n'ont pas été déployées dans les délais prévus, mais aussi que la collecte et l'analyse de toutes les données nécessaires pour guider le déploiement futur – l'objectif premier des études – n'ont pas pu s'effectuer comme prévu. Deux des six bénéficiaires de notre échantillon étaient engagés dans des études doublées du déploiement d'infrastructures en phase pilote en réponse aux appels lancés au cours de la période 2014‑2016. Toutefois, avant même qu'ils ne soient parvenus à leur conclusion et n'aient rendu compte des résultats de ces études, ils ont également bénéficié du concours du MIE pour un déploiement à plus grande échelle dans le cadre de l'appel de 2017.

63La Commission ne consolide ni n'évalue systématiquement les résultats des études en vue d'en tirer les informations utiles à de futurs projets et autres initiatives stratégiques. En outre, au cours de l'audit, nous n'avons reçu aucune indication quant à la manière dont les parties prenantes, en particulier les décideurs politiques nationaux et les autres nouveaux acteurs du marché, ont utilisé les plans de déploiement élaborés dans le cadre des études cofinancées.

Accès équitable et durabilité des projets cofinancés

64Contrairement aux dispositions communes relatives aux Fonds structurels et d'investissement européens29, les règles du MIE n'imposent pas aux bénéficiaires de maintenir l'infrastructure en service pendant une période minimale. Les conventions de subvention ne mentionnent pas la durée pendant laquelle l'infrastructure financée devra continuer à fonctionner (sa durabilité) et cet aspect ne fait pas l'objet d'un suivi de la Commission. Dans un précédent rapport d'audit30, nous avions mis en évidence les risques en ce qui concerne la durabilité des infrastructures financées par l'UE, y compris les problèmes liés au maintien des réalisations et résultats des projets. Le manque de durabilité et le manque d'attention portée à cet aspect de la gestion des projets peuvent réduire l'efficacité des interventions publiques (voir encadré 3).

Encadré 3

Abandon d'une infrastructure cofinancée

Le projet Corri-Door31 (lancé avant le MIE et non représenté dans l'échantillon retenu pour notre audit) a été cofinancé à hauteur de 50 %, pour un montant de 4,3 millions d'euros au titre du programme annuel du RTE-T entre avril 2014 et décembre 2015. L'objectif général du projet était d'encourager l'essor des véhicules électriques en France le long des principaux axes du RTE-T, notamment en déployant, en testant et en exploitant un projet pilote qui prévoyait initialement 200 bornes de recharge rapide interopérables et multinormes délivrant une puissance de 50 kW, puis en suivant son évolution. Il a été fait état publiquement qu'à la suite de difficultés techniques et de deux incidents considérés comme représentant un risque pour la sécurité des utilisateurs, 189 bornes (sur les 217 que comptait au total le projet) ont été mises hors service en 2020 par mesure de précaution32.

En outre, les conventions de subvention n'encadrent pas suffisamment la manière dont une autre exigence de la directive sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs, à savoir l'accès non discriminatoire à tous les utilisateurs, doit être appliquée. En son article 2, paragraphe 7, la directive définit un «point de recharge ouvert au public» comme un point auquel les utilisateurs ont accès de façon non discriminatoire dans toute l'Union. L'accès non discriminatoire n'empêche pas d'imposer certaines conditions en matière d'authentification, d'utilisation et de paiement. Lors de son évaluation des demandes, la Commission ne cherche pas à savoir exactement comment le bénéficiaire entend garantir un accès non discriminatoire à l'infrastructure sur le plan tarifaire, pas plus que l'INEA ne vérifie par la suite si l'exigence est respectée dans la pratique une fois que la borne cofinancée commence à être exploitée.

66Les conditions commerciales proposées par les bénéficiaires aux différents prestataires de services de mobilité désireux de mettre l'infrastructure cofinancée à la disposition de leur clientèle de conducteurs de véhicules électriques sont particulièrement préoccupantes. Nous avons constaté qu'outre les conditions communes appliquées à tout un chacun par l'intermédiaire de plateformes d'itinérance, certains opérateurs de points de recharge concluent aussi directement des contrats bilatéraux avec certains fournisseurs de services de mobilité à des conditions plus favorables. Cela remet en cause l'équité des conditions de concurrence entre les prestataires de services de mobilité et aboutit, en définitive, à une inégalité de traitement entre les utilisateurs finals des bornes de recharge cofinancées.

Utilisation des bornes de recharge

67Les conventions de subvention ne fixent pas d'objectifs de performance spécifiques pour l'infrastructure cofinancée, et l'INEA ne demande, ne collecte et n'analyse pas systématiquement les données relatives à la performance une fois qu'une borne de recharge est mise en service.

68Nous avons demandé aux bénéficiaires à l'origine des projets retenus dans notre échantillon de nous fournir des données sur l'utilisation des bornes déployées jusqu'en juin 2020. Le nombre moyen de recharges et leur durée sur un mois étaient les suivants:

Tableau 3

Utilisation moyenne sur un mois

| Type | Nombre de recharges | Durée de la recharge (en minutes) |

| Bornes ultrarapides | 77 | 28 |

| Bornes rapides | 31 | 70 |

| Bornes normales | 5 | 123 |

Source: Données communiquées par les bénéficiaires.

Ces statistiques concordent avec le constat global dressé par les bénéficiaires que nous avons contactés – les taux d'utilisation actuels sont inférieurs aux attentes. Bien que nous ayons conscience que le marché des véhicules électriques en est encore à ses débuts et qu'il devrait connaître une croissance forte au cours des prochaines années, nous constatons que les faibles niveaux d'utilisation actuels augmentent les risques pour la durabilité de ces investissements et pour la part du budget de l'UE qui leur est allouée.

Conclusion et recommandations

70Nous concluons de notre audit que, malgré plusieurs réussites comme l'émergence d'une prise standard commune au niveau de l'UE pour la recharge des véhicules électriques et l'amélioration des conditions d'accès aux différents réseaux de recharge, parcourir l'UE au volant d'un véhicule électrique reste compliqué. La disponibilité des bornes de recharge varie d'un pays à l'autre, les systèmes de paiement ne sont pas harmonisés et les utilisateurs n'ont pas accès à suffisamment d'informations en temps réel.

71Il n'existe pas d'exigences minimales claires et cohérentes en matière d'infrastructures qui permettent de garantir l'électromobilité dans l'ensemble de l'UE. En conséquence, le maillage est inégal et présente un certain nombre d'incohérences. La Commission est chargée d'assister les États membres et de garantir l'homogénéité et la cohérence des différents cadres d'action nationaux au niveau de l'UE, mais elle ne dispose que d'un mandat et de pouvoirs limités pour veiller au respect des obligations. La Commission a elle-même conclu que l'exhaustivité, l'ambition et la cohérence des cadres d'action nationaux variaient considérablement (voir points 20 à 28).

72Elle est parvenue à encourager l'émergence de normes minimales communes au niveau de l'UE en ce qui concerne les prises (type 2 et CCS/Combo 2) pour la recharge de véhicules électriques. Leur généralisation est en cours dans l'ensemble de l'Union, ce qui permet aux utilisateurs de véhicules électriques d'accéder de la même manière aux différents réseaux de recharge. Parcourir l'UE reste toutefois compliqué, faute de systèmes harmonisés de paiement et d'information adéquate des utilisateurs (voir points 35 à 41).

Recommandation n° 1 – Instaurer des exigences minimales en matière d'infrastructures de recharge sur l'ensemble du réseau RTE-TPour atteindre l'objectif d'électromobilité dans toute l'UE, la Commission devrait proposer des exigences minimales en matière d'infrastructures de recharge électrique applicables au réseau RTE-T lors du réexamen et de la révision de la législation actuelle. Ces exigences devraient comporter une dimension géographique (distance moyenne entre les points de recharge, par exemple) et mieux définir l'ouverture au public, les types de bornes de recharge, les méthodes de paiement et la fourniture d'informations adéquates aux utilisateurs.

Quand? D'ici fin 2021 (lors de la révision de la directive sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et du règlement RTE-T)

73Malgré la croissance constante observée entre 2014 et 2020, il sera difficile d'atteindre l'objectif du pacte vert fixé à un million de points de recharge d'ici à 2025. Faute de feuille de route stratégique intégrée pour l'électromobilité dans l'UE, une immense incertitude subsiste quant aux besoins précis en matière d'infrastructures, ce qui met en péril la réussite du déploiement des infrastructures de recharge dans les délais.

74Il existe des écarts importants entre les États membres en ce qui concerne le déploiement des infrastructures de recharge. Certains ont déjà dépassé leurs objectifs, tandis que d'autres accusent un retard considérable. En septembre 2020, huit États membres n'avaient toujours pas atteint 75 % des objectifs fixés pour la fin de l'année. La fragmentation de l'électromobilité persiste partout dans l'UE et se traduit par des écarts importants dans la densité du maillage en infrastructures de recharge et dans les taux de propriétaires de véhicules électriques dans les États membres (voir points 29 à 34 et annexe I).

Recommandation n° 2 – Élaborer une feuille de route stratégique sur l'électromobilité dans l'UELa Commission devrait élaborer une feuille de route stratégique globale et intégrée sur l'électromobilité dans l'UE afin de guider les parties prenantes et les décideurs politiques vers la réalisation des objectifs du pacte vert et celle des objectifs chiffrés concernant les infrastructures de recharge.

Quand? D'ici fin 2021.

75Les priorités, les enveloppes et les taux de financement du MIE ont évolué au fil du temps, de 2014 à 2019; cependant, ils n'ont pas été fondés sur une analyse approfondie du déficit d'infrastructures, qui aurait permis de déterminer le nombre de bornes de recharge nécessaires, l'endroit où elles devraient être installées et la puissance qu'elles devraient délivrer. Faute d'une telle analyse, la Commission n'a pas été en mesure d'axer les financements du MIE sur les zones où les niveaux d'équipement en infrastructures de recharge sont les plus bas.

76Le fait d'axer les financements du MIE sur le réseau central est cohérent avec l'exigence de la directive sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs selon laquelle l'infrastructure de recharge devrait avoir été déployée au moins sur le réseau central du RTE-T à l'horizon 2025. Toutefois, faute d'autres critères, un champ d'application aussi vaste ne permet pas d'empêcher la concentration des financements au titre du MIE dans un nombre limité d'États membres et ne garantit pas l'électromobilité dans toute l'UE, en particulier la couverture des zones où l'utilisation de véhicules électriques est peu répandue.

77Les études cofinancées au cours de la période 2014‑2016 auraient pu étayer l'évaluation des besoins en infrastructures de recharge. Cependant, la Commission ne consolide ni n'évalue systématiquement les résultats des études en vue d'en tirer les informations utiles à de futurs projets et initiatives stratégiques (voir point 63). En ce qui concerne les ACA accompagnant les demandes de financement de travaux, certaines des hypothèses posées par les bénéficiaires n'étaient pas dûment justifiées (voir points 43 à 56).