Länderbericht

1. Schlüsselindikatoren

Abbildung 1: Überblick über die Schlüsselindikatoren

| Ӧsterreich | EU | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2011 | 2021 | 2011 | 2021 | ||||||

| EU-Zielvorgaben | Ziel für 2030 | ||||||||

| Teilnahme an frühkindlicher Bildung und Erziehung (im Alter zwischen 3 Jahren und dem gesetzlichen Einschulungsalter) | ≥ 96% | 86.5%13 | 89.7%20 | 91.8%13 | 93.0%20 | ||||

| Geringe Computer- und Informationskompetenzen in der 8. Schulstufe | < 15% | : | : | : | : | ||||

| Anteil der 15-Jährigen mit schlechten Leistungen in den Bereichen | Lesen | < 15% | 19.5%12 | 23.6%18 | 19.7%09 | 22.5%18 | |||

| Mathematik | < 15% | 18.7%12 | 21.1%18 | 22.7%09 | 22.9%18 | ||||

| Naturwissenschaften | < 15% | 15.8%12 | 21.9%18 | 18.2%09 | 22.3%18 | ||||

| Frühe Schul- und Ausbildungsabgänger (18-24 Jahre) | < 9% | 8.5% | 8.0%b | 13.2% | 9.7%b | ||||

| Lernen am Arbeitsplatz in der beruflichen Aus- und Weiterbildung | ≥ 60% (2025) | : | 91.8% | : | 60.7% | ||||

| Erwerb von tertiären Bildungsabschlüssen (25-34 Jahre) | ≥ 45% | 20.9% | 42.4%b | 33.0% | 41.2% | ||||

| Teilnahme von Erwachsenen an Bildungsangeboten (25-64 Jahre) | ≥ 47% (2025) | : | : | : | : | ||||

| Andere Kontextindikatoren | |||||||||

| Chancengleichheitsindikator (Prozentpunkte) | : | 19.218 | : | 19.30%18 | |||||

| Frühe Schul- und Ausbildungsabgänger (18-24 Jahre) | Im Inland geboren | 6.4% b | 5.6%b | 11.9% | 8.5%b | ||||

| In der EU geboren | :u | 21.0%b | 25.3% | 21.4%b | |||||

| Außerhalb der EU geboren | 26.0% | 19.1%b | 31.4% | 21.6%b | |||||

| Abschluss der Sekundarstufe II (20-24 Jahre, ISCED 3-8) | 85.2% | 86.2%b | 79.6% | 84.6%b | |||||

| Erwerb von tertiären Bildungsabschlüssen (25-34 Jahre) | Im Inland geboren | 21.2% | 43.0%b | 34.3% | 42.1%b | ||||

| In der EU geboren | 27.6% | 48.6%b | 28.8% | 40.7%b | |||||

| Außerhalb der EU geboren | 14.8% | 34.5%b | 23.4% | 34.7%b | |||||

| Investitionen in Bildung | Öffentliche Ausgaben für Bildung als Prozentsatz des BIP | 5.0% | 5.1%20 | 4.9% | 5.0%20 | ||||

| Öffentliche Ausgaben für Bildung als Anteil der gesamten Staatsausgaben | 9.8% | 8.9%20 | 10.0% | 9.4%20 | |||||

Quellen: Eurostat (UOE, AKE, COFOG); OECD (PISA). Weitere Informationen sind Anhang I und der Monitor Toolbox zu entnehmen. Anmerkungen: Im EU-Durchschnitt 2018 für PISA-Leseleistungen ist ES nicht enthalten; der verwendete Indikator (ECE) bezieht sich auf frühkindliche Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsprogramme, die nach der Internationalen Standardklassifikation für das Bildungswesen (ISCED) als „bildungsfördernd“ gelten und daher die erste Bildungsstufe in den Systemen der allgemeinen und beruflichen Bildung darstellen – ISCED-Stufe 0; der Indikator „Chancengleichheit“ zeigt den Unterschied zwischen dem Anteil der 15-Jährigen mit schlechten Leistungen in den Bereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften (kombiniert) zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Viertel des sozioökonomischen Status; b = Bruch in der Zeitreihe, u = geringe Zuverlässigkeit, : = nicht verfügbar, 09 = 2009, 13 = 2013, 18 = 2018, 20 = 2020.

Abbildung 2: Position im Vergleich zur stärksten und schwächsten Leistung

2. Schwerpunkt auf Chancengleichheit in der Bildung

Herausforderungen im Zusammenhang mit der Chancengleichheit stellen sich bereits in jungen Jahren. Die Teilnahme an frühkindlicher Betreuung, Bildung und Erziehung liegt für Kinder unter und über drei Jahren unter dem EU-Durchschnitt (Abschnitt 3); die Teilnahme benachteiligter Kinder ist sogar noch geringer.

Bei Kindern, die älter als drei Jahre sind, lag die Kluft zwischen Kindern, die von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind, und ihren privilegierteren Gleichaltrigen im Jahr 2020 bei 19 Prozentpunkten, womit Österreich zu den fünf Mitgliedstaaten zählt, die vor großen Herausforderungen stehen.1

Die Gewährleistung des Zugangs zu hoch-wertiger frühkindlicher Betreuung, Bildung und Erziehung (FBBE), einschließlich angemessener sprachlicher Förderung, ist besonders wichtig für Kinder aus benachteiligten Verhältnissen und mit Migrationshintergrund. Ein entscheidendes Element für bessere Qualität ist die frühzeitige sprachliche Förderung von Kindern, die zu Hause nicht Deutsch sprechen oder in der Sprachentwicklung zurückgeblieben sind. Insofern kann sie auch 16 % der Kinder mit Deutsch als erster Sprache etwas bringen.2 Eine frühzeitige Prüfung der Sprachkenntnisse erleichtert die anschließende Förderung bei der Verbesserung der Sprachkompetenz im Deutschen. 2021 überprüfte der Rechnungshof Österreich die Sprachförderung im Bereich der FBBE, die in Österreich kontinuierlich zugenommen hat. Zu den Finanzierungsvereinbarungen zwischen Bund und Bundesländern stellte er fest, dass die Umsetzungsverfahren über die Verwendung eines standardisierten Sprachtests auf Bundesebene hinaus in den verschiedenen Bundesländern nicht harmonisiert sind, und merkte an, dass die Verwendung von Bundeszuschüssen zur Qualitätsverbesserung suboptimal ist.

2018 führte Österreich gesonderte Sprachklassen an Schulen für Schülerinnen und Schüler ein, die beim Schuleintritt nicht über ausreichende Kompetenzen in der deutschen Sprache verfügen. Diese Schülerinnen und Schüler können ihre Deutschkenntnisse in getrenntem Sprachunterricht verbessern. Dieser Unterricht kann bis zu zwei Jahre dauern, und die Kinder werden als Schüler erfasst, die außerhalb des Lehrplans unterrichtet werden. Die Erfahrung zeigt, dass nach drei Semestern nur etwa die Hälfte der Kinder in reguläre Klassen wechseln kann; 37 % benötigen für diesen Schritt mindestens vier Jahre. Die Wirksamkeit der Maßnahme wird vom österreichischen Parlament und von mehreren Sachverständigen und Interessenträgern, ein-schließlich der österreichischen Arbeiterkammer, teilweise infrage gestellt. Ein zentrales Argument ist, dass die Segregation der Schülerinnen und Schüler ihr Lernen sowohl beim Spracherwerb als auch in bestimmten Fächern verzögern kann, sie isoliert und möglicherweise erhebliche negative Auswirkungen auf ihre künftige Bildungslaufbahn, ihre soziale Entwicklung und ihre Bildungs-ergebnisse haben kann.

Der österreichische Bildungsbericht bestätigt, dass Verbindungen zwischen sozio-ökonomischem Hintergrund, zu Hause gesprochener Sprache, Schulwahl und frühen Schulabgängen bestehen. Die Bildungs-ergebnisse von Kindern werden durch das Bildungsniveau ihrer Eltern beeinflusst. Österreich bietet Schülerinnen und Schülern im Alter von 10 Jahren zwei verschiedene Bildungswege an: 1) nicht-akademische Pflichtsekundarschulen (Mittel-schule) und 2) akademische Schulen, die auf die Hochschulbildung vorbereiten (Gymnasium).

Abbildung 3: Lücke bei der Teilnahme von Kindern an formaler Kinderbetreuung oder Bildung zwischen 3 Jahren und dem gesetzlichen Mindestschulalter nach AROPE, 2020

Aus dem Bildungsbericht 2021 geht hervor, dass die Wahl nach wie vor stark vom sozioökonomischen und Bildungshintergrund der Familie beeinflusst wird. Dies wird auch durch internationale Forschungsarbeiten zu den Auswirkungen des frühzeitigen Aufspürens von Ungleichheiten im Bildungswesen bestätigt (Europäische Kommission/EACEA/Eurydice, 2020). Die OECD stellt erhebliche Leistungsunterschiede zwischen 15-Jährigen, die eine nicht-akademische Schule der Sekundarstufe II besuchen, und jenen in einer akademischen Schule fest. Diese Unterschiede vergrößern die Kluft zwischen Personen mit hohem oder niedrigem sozioökonomischem Status. Auch bei der sozialen Mobilität liegt Österreich zurück (OECD 2020a). Der sozioökonomische Hintergrund und der Bildungshintergrund unterscheiden sich besonders bei Eltern mit Migrationshintergrund, bei denen er insgesamt schlechter ist als bei österreichischen Eltern. So haben in der Volksschule 43 % der Schülerinnen und Schüler mit türkischem Migrationshintergrund Eltern, die lediglich einen Pflichtschulabschluss haben, verglichen mit nur 3 % der in Österreich geborenen Schülerinnen und Schüler. Im Gegensatz dazu verfügt die Hälfte der Eltern von Schülerinnen und Schülern mit deutschem Migrationshintergrund über einen tertiären Bildungsabschluss, was sogar noch höher ist als bei österreichischen Schülern (43 %). Im österreichischen Bildungsbericht 2021 wird ein erhöhtes Risiko von Bildungsnachteilen bei den meisten Untergruppen von Migranten festgestellt. Diejenigen, die zu Hause nicht Deutsch sprechen, besuchen in größerem Umfang Schulen, die nicht zu einem akademischen Abschluss der Sekundarstufe II führen.3 Insbesondere in Metropolregionen sind Schulen in der Regel nach der ersten Sprache und dem sozialen Hintergrund der Familien ihrer Schüler getrennt (Bildungs-bericht 2021, OECD PISA 2018 – Volume II). Im Ausland geborene 18- bis 24-Jährige verlassen die Schule mehr als dreimal häufiger vorzeitig als in Österreich Geborene (20 % gegenüber 5,6 %).4

Schulen berichten von einem Mangel an zusätzlichen Ressourcen, die erforderlich sind, um die Herausforderung der zunehmenden Vielfalt angemessen zu bewältigen. Der Grundsatzerlass des Bundes „Reflexive Geschlechterpädagogik und Gleich-stellung“ aus dem Jahr 2018 bietet wichtige Orientierungshilfen zur Vielfalt.5 Im Rahmen des Pilotprojekts „100 Schulen und 1000 Chancen“ wird ermittelt, welche zusätzlichen Ressourcen 100 besonders geforderte Schulen benötigen (Europäische Kommission 2021). Auch wenn diese Testphase bereits einen bestimmten Teil (der bedürftigsten Schulen) abdeckt (Radinger et al. 2018), ist doch zur Bewältigung des Problems noch eine breiter angelegte Initiative erforderlich. Im EU-Vergleich erhalten Schulen in Österreich weniger administrative und technische Unterstützung. Die Regierung hat kürzlich eine allgemeine Aufstockung des nicht pädagogischen Personals an Schulen angekündigt6, die es Lehrkräften und Schulleitern ermöglichen könnte, sich stärker auf den Unterricht zu konzentrieren.

Mehr junge Menschen aus sozioökonomisch benachteiligten Verhältnissen entscheiden sich für berufsbildende mittlere Schulen der Sekundarstufe II. Junge Menschen im Alter von 10 Jahren aus schwächeren sozioökonomischen Verhältnissen wählen häufiger den nicht-akademischen Zweig in der Pflichtschule und an Schulen der Sekundarstufe II, die keinen Zugang zur Hochschulbildung gewähren. Gering qualifizierte junge Menschen ohne Abschluss der Sekundarstufe I beginnen und beenden die duale Ausbildung nur mit Schwierigkeiten (Steiner, 2015). Dies gilt umso mehr für Menschen mit Migrationshintergrund; darüber hinaus treten sie nach ihrem Abschluss mit noch größeren Schwierigkeiten in den Arbeitsmarkt ein (OECD 2021).

Die Kompetenzen der Lehrkräfte unterscheiden sich zwischen begünstigten und benachteiligten Schulen. Es gibt Anzeichen dafür, dass die am besten qualifizierten Lehrkräfte nicht in den schwierigsten Lernumgebungen tätig sind, sondern dass diese Aufgabe eher jungen und weniger erfahrenen Lehrkräften überlassen wird (Weber, 2019). Die OECD beobachtet in sozioökonomisch begünstigten Schulen eine bessere Förderung als in benachteiligten Schulen. Erfahrene Lehrkräfte sind in ländlichen Schulen und in städtischen Schulen mit geringerer sozioökonomischer Komplexität überrepräsentiert (OECD 2022). Schülerinnen und Schüler, die mehr Aufmerksamkeit und stärkere Förderung benötigen, laufen daher Gefahr, diese nicht zu erhalten.

Der Zugang zur Hochschulbildung wird nach wie vor stark vom sozioökonomischen Status der Eltern beeinflusst; sozialpolitische Maßnahmen haben bisher kaum Wirkung gezeigt. 2019/2020 war die Wahrscheinlichkeit, dass junge Menschen mit Eltern mit einem Abschluss der Sekundarstufe II eine tertiäre Bildungseinrichtung besuchen, 2,47-mal höher als bei Jugendlichen ohne Eltern mit einem solchen Bildungsabschluss. Diese Einschreibungsquote hat sich in den letzten fünf Jahren kaum verbessert und liegt weit unter dem nationalen Zielwert für 2025.7 Junge Menschen mit Migrationshintergrund nehmen nur halb so oft wie in Österreich geborene Menschen an tertiärer Bildung teil. Etwa ein Fünftel aller Studierenden erhält ein Stipendium (Studienbeihilfe).8 2017 führte Österreich eine Nationale Strategie zur sozialen Dimension in der Hochschulbildung und zur Förderung von Studierenden ein, um die Beteiligung benach-teiligter junger Menschen an der Hochschulbildung und ihre Unterstützung zu verbessern; bislang wurden allerdings nur begrenzte Fortschritte erzielt.9 Der Anteil von Studierenden mit nicht traditionellem Zugang zur Hochschulbildung ist kaum gestiegen.

3. Frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung

Die Teilnahme an frühkindlicher Betreuung, Bildung und Erziehung liegt in Österreich unter dem EU-Durchschnitt und den EU-Zielen. Zwischen dem Alter von drei Jahren und dem Einschulungsalter liegt die Teilnahme knapp unter 90 % und ist seit 2017 mehr oder weniger unverändert.10 Dieser Wert liegt 3 Prozentpunkte unter dem EU-Durchschnitt und 6 Prozentpunkte unter dem EU-Ziel für 2030. Bei den unter 3-Jährigen liegt die Beteiligung mit 21,1 % im Jahr 2020 weit unter dem Barcelona-Ziel von 33 %, und ihr Anteil ist seit 2018 kaum gestiegen.11 Etwa zwei Drittel der unter 3-Jährigen besuchen eine entsprechende Einrichtung weniger als 29 Stunden.12 Dies entspricht dem EU-Durchschnitt. Die Öffnungszeiten in Österreich stellen eine Herausforderung dar, wenn beide Elternteile erwerbstätig sind oder sogar Vollzeit arbeiten. Österreich bemüht sich nun um eine deutliche Optimierung seines FBBE-Systems (Europäische Kommission 2020).

Die Bundesebene stockt die Förderung der frühkindlichen Betreuung, Bildung und Erziehung auf, für die in Österreich die Bundesländer zuständig sind, um Kapazitäten und Qualität zu verbessern. Der bundesländerübergreifende BildungsRahmenPlan 200913 legt grundlegende Anforderungen fest, lässt jedoch Unterschiede bei der Umsetzung zu (Breit, 2018). Darüber hinaus gibt es unterschiedliche Regelungen in den Bundesländern für die externe und interne Evaluierung (Europäische Kommission 2019). Im Mai 2022 schloss die Bundesregierung eine Vereinbarung mit den Bundesländern für den Zeitraum 2022/2023 bis 2026/2027. Der jährliche Beitrag aus dem Bundeshaushalt erhöhte sich um 40 % auf 200 Mio. EUR und wird jährlich um 63 Mio. EUR von den Bundesländern ergänzt. Hauptziele sind die weitere obligatorische Teilnahme von 5-Jährigen, die Ausweitung des Angebots an Schulplätzen und die frühzeitige Sprachförderung (30 % der Mittel statt 10 %). Der Anteil der Plätze für Kinder unter drei Jahren soll um 3 Prozentpunkte erhöht werden, um potenziell das Barcelona-Ziel von 33 % zu erreichen. Gleichzeitig zielt die Vereinbarung darauf ab, den Anteil der Plätze, die mit einer Vollzeit-beschäftigung von Eltern vereinbar sind, von 64 % auf 70 % für Kinder unter drei Jahren und von 51,8 % auf 57,8 % für 3- bis 6-Jährige zu erhöhen. Die Vereinbarung bietet zwar Möglichkeiten für Qualitätsverbesserungen, wie eine – wenn auch befristete – Verbesserung des Betreuungsschlüssels, legt jedoch keine verbindlichen Qualitätsstandards fest, was auf den Widerstand der Bundesländer zurückzuführen ist. Es wurden nur Standards für das Personal vereinbart, das mit Sprachförderung befasst ist. Um jedoch in Österreich zu einem hochwertigen FBBE-System zu gelangen, müssen dessen Qualität und Reichweite verbessert werden, z. B. durch 1) einen formellen und obligatorischen FBBE-Qualitätsrahmen und 2) die Verbesserung der Kompetenzen und Arbeitsbedingungen des Personals.

Es wird immer schwieriger, genügend Personal für die frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung zu finden. Österreich ist nach wie vor eines von nur sechs EU-Ländern, die Erzieherinnen und Erzieher für die FBBE unterhalb des Bachelor-Niveaus ausbilden (Europäische Kommission 2019). Infolgedessen verfügen nur sehr wenige Erzieherinnen und Erzieher über einen Bachelor-Abschluss. Die Regierung unterstützt das Ziel, dass Erzieherinnen und Erzieher, die FBBE-Gruppen leiten, zunehmend mithilfe eines gezielten Hochschulprogramms mit 60 Punkten im Rahmen des Europäischen Systems zur Übertragung und Akkumulierung von Studien-leistungen einen Bachelor-Abschluss erwerben.14 Die Anfangsgehälter von FBBE-Personal liegen knapp über dem OECD-Durchschnitt und steigen im Laufe des Berufslebens kaum. Sie liegen unter denen vergleichbarer Länder wie Niederlande, Schweden oder Dänemark (OECD 2019c). Um mehr junge Menschen für den Beruf zu gewinnen, muss sowohl in bessere Arbeitsbedingungen investiert als auch das Image des Berufs verbessert werden. Einer aktuellen Studie zufolge würde das Land bis 2025 insgesamt 860 Führungskräfte, 2450 qualifizierte Mitarbeitende und 2000 weniger qualifizierte Mitarbeitende benötigen, um die Quantität und Qualität des Angebots zu erhöhen (Neuwirth 2021). Die Kommission unterstützt das derzeit laufende österreichische Projekt Verbesserung der Arbeitsbedingungen für das Personal zur Verbesserung der Qualität der frühkindlichen Betreuung, Bildung und Erziehung in Österreich, das zu einer landesweiten Strategie und Kampagne zur Schärfung des Profils des Berufs beiträgt, um den Fachkräftemangel zu verringern.

4. Schulbildung

Der demografische Wandel spiegelt sich in der Zusammensetzung der österreichischen Schülerschaft wider. In Österreich insgesamt beträgt der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund 25 %, in Wien hingegen 48 %. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler im österreichischen Pflichtschulsystem wird in der Altersgruppe der 6- bis 9-Jährigen bis 2030 voraussichtlich um 5 % und in der Altersgruppe von 10 bis 14 Jahren um 7 % steigen. Dies ist weitgehend auf Migration zurückzuführen. Im Zeitraum 2020/2021 nutzten 30,9 % der Schüler in der Primarstufe nicht Deutsch als Umgangssprache. Im Zeitraum 2019/2020 waren die höchsten Anteile von Schülern mit Migrationshintergrund mit insgesamt 32,3 % in Wien in nichtakademischen Pflichtschulen (46,7 %, Berufsschule I) und die niedrigsten in akademischen Sekundarschulen (23 %, Gymnasium) zu finden. Schüler, die außerhalb des Lehrplans unterrichtet werden, sind Schüler im schulpflichtigen Alter, die bislang nicht vollständig in die Schule integriert werden können, beispielsweise aufgrund mangelnder Sprach- oder Lernkompetenz. Während ihr Anteil an der Gesamtheit der Schulen in Österreich 3 % beträgt, ist er mit 7,6 % am höchsten in den Primarschulen und in Wien mit 14,1 % doppelt so hoch.

Die Quote der frühen Abgänge von der allgemeinen und beruflichen Bildung liegt nach wie vor unter dem EU-Durchschnitt, hat sich allerdings in letzter Zeit nicht verbessert, und junge Menschen mit Migrationshintergrund sind deutlich stärker betroffen. Der Anteil der 18- bis 24-Jährigen in Österreich, die frühzeitig von der allgemeinen und beruflichen Bildung abgehen, liegt 1,7 Prozentpunkte unter dem EU-Durchschnitt, steigt aber seit 2016 wieder langsam an. Während er in Städten sowohl 2020 als auch 2021 um etwa einen Prozentpunkt zurückging, blieb er in ländlichen Gebieten stabiler.15 Im Ausland geborene 18- bis 24-Jährige verlassen das Bildungssystem nach wie vor mehr als dreimal häufiger frühzeitig als in Österreich geborene (20 % gegenüber 5,6 %).16 Während in Österreich ein höherer Anteil früher Abgänger eine Beschäftigung hat (4,2 % gegenüber 3,8 % arbeitslosen), ist das Verhältnis in der EU mit 4,1 % Beschäftigten und 5,6 % Menschen ohne Beschäftigung umgekehrt. Dies könnte auf einen stärkeren Pull-Faktor für den Arbeitsmarkt in Österreich hindeuten.

Bei einer alternden Lehrerschaft kann es zu einem Mangel an Lehrkräften kommen. Rund ein Drittel aller Lehrkräfte in Österreich ist 55 Jahre alt oder älter; das entspricht in etwa dem EU-Durchschnitt von 31,7 %.17 In den nächsten zehn Jahren wird mit einer Pensionierungswelle gerechnet. Im Verlauf der COVID-19-Pandemie erhielten Lehrkräfte mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit, da sie stärker unter Stress litten; einige beschlossen sogar, aus dem Beruf auszusteigen. Vorübergehende Krankschreibungen aufgrund der Pandemie führten dazu, dass kranke Lehrkräfte unverzüglich ersetzt werden mussten. Gleichzeitig wurde die Dauer der Lehrkräfte-Erstausbildung im Zuge der letzten Reform verlängert. Daher haben das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung und mehrere Bundesländer einen realen Lehrkräftemangel festgestellt. Die Regierung ergreift Maßnahmen, um die Attraktivität des Lehrberufs zu erhöhen und die Ausbildung und Integration von Seiteneinsteigern in den Bildungssektor zu erleichtern. Während sich die finanziellen Bedingungen für letztere verbessert haben, kommen reguläre Lehrkräfte nicht in den Genuss einer ähnlichen Initiative. Das hohe Durchschnitts-alter der Lehrkräfte könnte sich auch nachteilig auf die Verbesserung ihrer digitalen Kompetenzen auswirken. Ältere Lehrkräfte haben möglicher-weise mehr Probleme mit IKT, und generell waren österreichische Lehrer vor der Pandemie besonders unsicher bezüglich des Einsatzes von IKT im Unterricht (OECD 2020a und Europäische Kommission 2021). Bessere Kompetenzen seitens der Lehrkräfte sind wichtig, um die digitalen Kompetenzen der Schüler weiter zu verbessern und Österreich in die Lage zu versetzen, zu den leistungsstärksten Ländern aufzuholen. Derzeit verfügen 75 % der 16- bis 19-Jährigen über grundlegende oder über den grundlegenden digitalen Grundkompetenzen liegende digitale Kompetenzen, was 6 Prozentpunkte über dem EU-Durchschnitt liegt; es besteht also noch Luft nach oben. Mit der Initiative „Digitale Schule“ (8-Punkte-Plan) werden die Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen Kompetenzen von Lehrkräften gestärkt.

Abbildung 4: Frühe Abgänger von der allgemeinen und beruflichen Bildung in Österreich nach Geburtsland, 2011–2021 (%)

Österreich hat nach der COVID-19-Pandemie ein groß angelegtes Kompensations-programm aufgelegt, das zu verstärktem Fernunterricht geführt hat. Die österreichische Regierung hat in den Jahren 2020 und 2021 ein solches Programm konzipiert, das auch speziell auf die schwächsten Schülerinnen und Schüler abzielt. Hierfür wurden 200 Mio. EUR mit Unterstützung von REACT-EU und aus der Aufbau- und Resilienzfazilität bereitgestellt. Die mobilisierten Fördermittel entsprechen 4500 zusätzlichen Lehrkräften im Sommersemester 2021. Bis Februar 2022 wurden dadurch 3 Mio. zusätzliche (einmalige) Förderstunden erbracht, wobei 10 % für außerordentliche Schülerinnen und Schüler vorgesehen waren (Bildungsbericht 2021).

Benachteiligte Schülerinnen und Schüler erhalten oft eine digitale Bildung von geringerer Qualität. In OECD (2022), „Mending the Education Divide“, wurde eine klare digitale Bildungskluft in Österreich vor der Pandemie festgestellt. Lehrkräfte in Schulen mit bis zu 10 % junger Menschen aus benachteiligten Ver-hältnissen erhalten tendenziell eine vergleichs-weise stärkere Unterstützung für ihre Arbeit und sind zuversichtlicher. Daher haben Schülerinnen und Schüler aus benachteiligten Verhältnissen, die tendenziell weniger Zugang zu digitalem Lernen zu Hause hatten, wahrscheinlich auch weniger Umgang mit Lehrkräften mit hoher IKT-Kompetenz im Unterricht in der Schule (OECD 2022). Die Bereitstellung digitaler Endgeräte für alle Schülerinnen und Schüler der fünften Schulstufe in Kombination mit einem neuen Pflichtfach „Digitale Grundbildung“ in der 5. bis 8. Schulstufe könnte dazu beitragen, Benach-teiligungen abzubauen.

5. Berufliche Aus- und Weiterbildung und Erwachsenenbildung

Österreich verfügt weiterhin über ein vergleichsweise attraktives und erfolg-reiches Berufsbildungssystem. Rund 75 % aller Schülerinnen und Schüler (nach der Pflichtschule) entscheiden sich für einen Berufsausbildungs-gang.18. Trotz des unausgewogenen sozio-ökonomischen Hintergrunds der Lernenden erleichtert dieser Ansatz ihren Eintritt in den Arbeitsmarkt und trägt daher dazu bei, die Jugendarbeitslosenquote relativ niedrig zu halten. Die große Mehrheit (91,8 %) der Absolventen der beruflichen Bildung hatte während ihrer Ausbildung praktisches Arbeiten in einem Betrieb gelernt.19 Lernende in der beruflichen Bildung in Österreich haben gute Arbeitsmarktaussichten; 2021 waren 86 % der jungen Absolventen eines Berufsbildungsgangs in Beschäftigung.20 Darüber hinaus gewinnt die Hochschulbildung an Bedeutung. Durch die Einrichtung eines berufsbildenden Bachelor- bzw. Master-Studien-gangs wird die Mobilität zwischen beruflicher Sekundarbildung und Hochschulbildung verbessert.

Mit dem österreichischen nationalen Umsetzungsprogramm 2022 für die berufliche Bildung wird die Ausbildung modernisiert. Es enthält als Reaktion auf die Empfehlung des Rates zur beruflichen Aus- und Weiterbildung und die Erklärung von Osnabrück von 2020 rund 30 Maßnahmen in den Bereichen Wandel der Kompetenzen, ökologischer Wandel, Digitalisierung, soziale Dimension, Inter-nationalisierung und institutioneller Wandel. Zu den Maßnahmen gehören beispielsweise eine Untersuchung der gesamten Lehrlings-ausbildungslandschaft mit Blick auf aktuelle Megatrends wie Klimawandel oder Digitalisierung. Nachhaltigkeit wird zu einem Querschnittsthema in allen Ausbildungsordnungen für das duale System, mit neuen Lehrlingsausbildungsgängen im Bereich der grünen Kompetenzen und der Einrichtung von Kompetenzzentren in der beruflichen Bildung für grüne Kompetenzen. Es wird ein inklusives Zertifizierungssystem für digitale Kompetenzen eingerichtet, und gleichzeitig werden digitale Lernpfade für Auszubildende geschaffen. Beratung zur beruflichen Orientierung, auch zu geschlechtsspezifischen Fragen, zielt darauf ab, die Attraktivität der beruflichen Bildung zu erhöhen. Die Mobilität von Auszubildenden wird gefördert und gleichzeitig die Internationalisierung der Berufsschulen gestärkt, einschließlich der Förderung der Teilnahme an internationalen Kompetenzwettbewerben.

Der Anteil der österreichischen Erwachsenen (25–64 Jahre), die in den letzten vier Wochen am Lernen teilgenommen haben, liegt über dem EU-Durchschnitt (14,6 % gegenüber 10,8 % im Jahr 2021). Nach einem starken Rückgang im Jahr 2020 erholten sich diese Zahlen in Österreich und erreichten wieder das Niveau vor der Pandemie. Mit 63 % liegt der Anteil der österreichischen Bevölkerung mit mindestens grundlegenden digitalen Kompetenzen ebenfalls deutlich über dem EU-Durchschnitt von 54 %.21

Insgesamt verfügt Österreich über ein sehr gutes Erwachsenenbildungssystem mit einem ehrgeizigen nationalen Ziel für 2030, aber es gibt Kompetenzdefizite und Ungleichheiten. Eine Erholung auf dem Arbeitsmarkt führt zu Kompetenzdefiziten, die wiederum dazu führen, dass acht von zehn österreichischen Unternehmen aufgrund des Mangels an qualifiziertem Personal nicht investieren. Das Arbeitsmarktpotenzial von Frauen, Geringqualifizierten, älteren Arbeit-nehmern und Menschen mit Migrations-hintergrund wird nach wie vor unzureichend genutzt, was auf die Notwendigkeit verstärkter Weiterbildung und Umschulung hindeutet. Österreich hat sich für 2030 das nationale Ziel gesetzt, dass alljährlich 62 % der Erwachsenen eine Fortbildung absolvieren (ein weiterer Anstieg gegenüber dem bereits hohen Niveau von 55,3 % im Jahr 2016). Da die am wenigsten qualifizierten Erwachsenen jedoch etwa dreimal weniger von Weiterbildung profitieren22 als Erwachsene mit höherem Bildungsniveau, dürfte die Qualifikationslücke fortbestehen. Es besteht also Spielraum für eine weitere Verbesserung des Niveaus der Grundkompetenzen benachteiligter Gruppen, insbesondere von Menschen mit Migrationshintergrund.

Österreich bietet weiterhin ein breites Spektrum von Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik an, die insbesondere an Menschen mit Migrationshintergrund gerichtet sind. Neben der Beschäftigungs-förderung konzentrieren sich diese Maßnahmen vor allem auf Qualifikationen, u. a. auf Arbeitsgrundlagen, Bildungs- und Ausbildungsbeihilfen, intensive Ausbildung von Fachkräften, Qualifizierungs-zuschüsse, Stipendien für Fachkräfte und Beratungsdienste. Die Initiative Erwachsenen-bildung zielt darauf ab, den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern, und wendet sich insbesondere an Menschen mit Migrations-hintergrund. Die beiden Programmteile – Basis-bildung und Pflichtschulabschluss – werden durch andere Projekte ergänzt, wie z. B. „Neue Denkansätze für die Basisbildung“ zur Unterstützung der Menschen in ländlichen Gebieten.

Mit der im Aufbau- und Resilienzplan vorgesehenen „Finanzierung von Umschulungs- und Weiterbildungsmaß-nahmen“ wird ebenfalls auf diese Herausforderungen eingegangen, und zwar mit der Förderung von Schulungen für Geringqualifizierte und Langzeitarbeitslose für zukunftsträchtige Berufe. Das Programm ESF+ wird ergänzende Maßnahmen bereithalten. Darüber hinaus bieten die „Berufsreifeprüfung“ und die Maßnahme „Lehre + Matura“, bei der es sich um eine Kombination von Lehrlings-qualifizierung und Berufsreifeprüfung handelt, ein Sprungbrett für höhere Qualifikationen.

Kasten 1: Auf dem Weg zu einer beruflichen Zukunft (Oktober 2016 bis Dezember 2018)

Im Rahmen dieses Projekts konnten benachteiligte und ausgegrenzte Frauen im Alter zwischen 18 und 25 Jahren kontinuierlich unterstützt, beraten und in ihren Kompetenzen gefördert werden. Während der gesamten Projektlaufzeit erhielten die jungen Frauen fortlaufende Unterstützung durch einen Berater. Darüber hinaus wurden kostenlose Psychotherapiesitzungen angeboten, um noch mehr Unterstützung zu leisten. Eintägige Kurse mit dem Schwerpunkt Kreativität und Handwerk boten den jungen Frauen die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zu testen und ein Taschengeld zu verdienen. Zum Angebot gehörten Deutschkurse auf den Niveaus A2 und B1, das Aufholen fehlender Kenntnisse aufgrund der Nichterfüllung der Schulpflicht und die Unterstützung beim Erwerb wichtiger Berufsqualifikationen. Darüber hinaus boten Unternehmen im Rahmen ihrer Aktivitäten im Bereich der sozialen Verantwortung Praktika für Frauen im Alter von 18 bis 25 Jahren an. Ein Berater unterstützte die jungen Frauen während der gesamten Projektlaufzeit.

6. Hochschulbildung

Österreich steigert kontinuierlich die Zahl der tertiären Bildungsabschlüsse bei 24- bis 35-Jährigen. 2021 erreichte die Quote 42,4 %, was einem Anstieg um 1 Prozentpunkt gegenüber dem Vorjahr und einem beruhigenden Fortschritt in Richtung auf das EU-Ziel von 45 % entspricht. Dem EU-Trend folgend machen mehr Frauen (46,8 %) einen Abschluss als Männer (38,2 %), doch ist das Geschlechtergefälle etwas geringer (8,6 Prozentpunkte gegenüber 11,1 Prozent-punkten in der EU).23

Die Zahl der tertiären Bildungsabschlüsse hat in Österreich zugenommen, vor allem in Städten. Die Kluft zwischen ländlichen Gebieten und Städten24 ist mit 18,4 Prozentpunkten kleiner (-3,4 Prozentpunkte) als auf EU-Ebene. Interessant ist ein Blick auf die Dynamik im Zeitverlauf. Zwischen 2012 und 2021 nahm die Differenz zwischen den Bundesländern mit dem niedrigsten und dem höchsten Bildungsniveau um 2,2 Prozentpunkte zu, während die durchschnittliche Quote um 19,6 Prozentpunkte auf 42,4 % stieg. Dem schwächsten Bundesland – Burgenland (15,5 %) – gelang es, die Zahl der Abschlüsse um beeindruckende 29,1 Prozentpunkte zu steigern und damit 2021 mit 44,6 % das zweitstärkste Bundesland hinter Wien mit 51,6 % zu werden.25 Das Burgenland ist eine Region in der Nähe von Wien, die am meisten von den EU-Strukturfonds profitiert hat. Die Tatsache, dass alle sieben anderen Bundesländer außer Wien und Salzburg ihre relative Position geändert haben, untermauert die Dynamik in der Hochschulbildung.

Österreich schneidet in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) gut ab, insbesondere auf Promotionsebene, nicht jedoch bei der Erhöhung des Anteils von Frauen mit Abschluss in MINT-Studiengängen. 2020 verzeichnete Österreich mit 30,6 % einen der höchsten Anteile an MINT-Absolventen unter allen Absolventen in der EU.26 Dieser Wert liegt 5,7 Prozentpunkte über dem EU-Durchschnitt und weist einen positiven Trend auf (+1,3 Prozentpunkte seit 2015). Ein deutlich höherer Anteil der österreichischen MINT-Absolventen entscheidet sich für Ingenieurwesen, verarbeitendes Gewerbe oder Baugewerbe27, während der österreichische Anteil bei den Informations- und Kommunikationstechnologien stärker dem EU-Durchschnitt entspricht28. Die Teilnehmerzahl an MINT-Studiengängen in Österreich variiert je nach ISCED-Stufe und liegt nur bei ISCED 7 mehr oder weniger im EU-Durchschnitt; auf allen anderen Stufen ist sie höher.29 Damit liegt Österreich bei den MINT-Promotionen sogar noch vor Deutschland. Trotz aller Bemühungen konnte Österreich die Beteiligung von Frauen in den MINT-Fächern noch nicht wesentlich erhöhen. 2020 lag der Anteil der weiblichen MINT-Absolventen30 in etwa bei dem EU-Wert im Vergleich zu allen Absolventen (8,1 %, -0,1 Prozentpunkte). Verglichen mit allen MINT-Absolventen (26,3 %) fiel der Frauenanteil in Österreich nach wie vor deutlich geringer aus (-6,2 Prozentpunkte).

Fernunterricht hatte während der Pandemie keine größeren negativen Auswirkungen auf die Lernergebnisse. Drei Viertel der Hochschul-studierenden hatten weder Probleme mit Online-Prüfungen, noch fehlte es ihnen beim Lernen zu Hause an Informationen. Nur 5 % berichteten über negative Erfahrungen.31 Etwa ein Viertel der während des zweiten Lockdowns befragten Studierenden gab an, dass sich ihr Wohlbefinden verschlechtert habe; in der Regel hielten die Studierenden für sie wichtige Kontakte aufrecht (Europäische Kommission 2021). Darüber hinaus verbesserte der Fernunterricht ihre Fähigkeit zu selbstständigem Kommunizieren, Lernen und Zeitmanagement und ihre Selbstorganisation. Um Hochschulen digital fitter zu machen, arbeiten das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung und die Hochschulen gemeinsam an einer Strategie für die digitale Zukunft der Universitäten 203032, die noch 2022 veröffentlicht werden soll.

Anhang I: Quellen von Schlüsselindikatoren

| Indikator | Quelle |

|---|---|

| Teilnahme an frühkindlicher Betreuung, Bildung und Erziehung | Eurostat (UOE), , educ_uoe_enra21 |

| Geringe Computer- und Informationskompetenzen in der 8. Schulstufe | IEA, ICILS |

| 15-Jährige mit schlechten Leistungen in den Bereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften | OECD (PISA) |

| Frühe Abgänger von der allgemeinen und beruflichen Bildung | Hauptdaten: Eurostat (AKE), edat_lfse_14 Daten nach Geburtsland: Eurostat (AKE), edat_lfse_02 |

| Lernen am Arbeitsplatz in der beruflichen Aus- und Weiterbildung | Eurostat (LFS), edat_lfs_9919 |

| Tertiäre Bildungsabschlüsse | Hauptdaten: Eurostat (AKE) edat_lfse_03 Daten nach Geburtsland: Eurostat (AKE), edat_lfse_9912 |

| Teilnahme von Erwachsenen an Bildungsangeboten | Für dieses Ziel auf EU-Ebene liegen keine Daten vor. Die Datenerhebung beginnt 2022. Quelle: EU-AKE. |

| Indikator für Chancengleichheit | Berechnungen der Europäischen Kommission (Gemeinsame Forschungsstelle) auf der Grundlage der PISA-Daten der OECD für 2018. |

| Abschluss der Sekundarstufe II | Eurostat (LFS), edat_lfse_03 |

| Staatliche Ausgaben für Bildung in Prozent des BIP. | Eurostat (COFOG), gov_10a_exp |

| Anteil der öffentlichen Bildungsausgaben an den Gesamtausgaben des Staates | Eurostat (COFOG), gov_10a_exp |

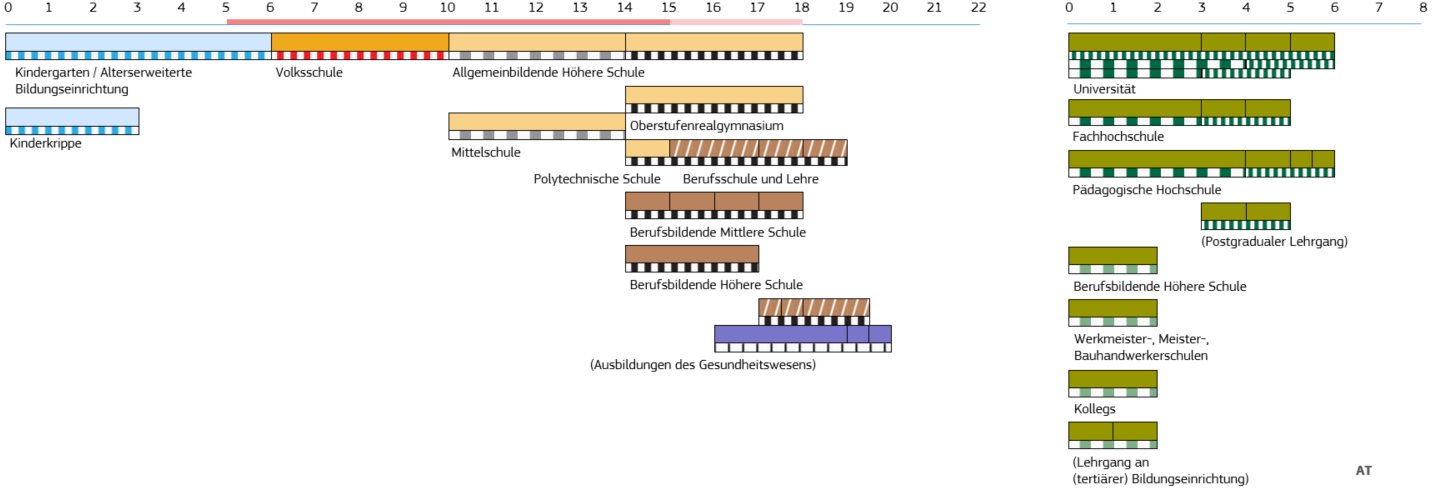

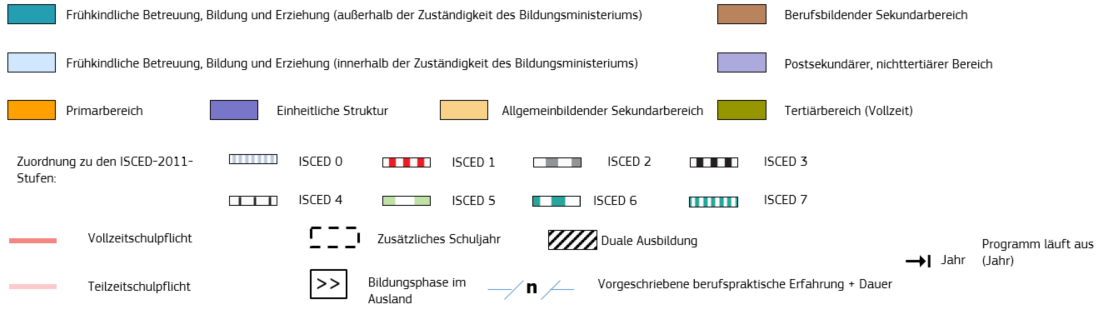

Anhang II: Struktur des Bildungssystems

Quelle: Europäische Kommission/EACEA/Eurydice, 2022. Die Struktur der europäischen Bildungssysteme 2022/2023: Schematische Diagramme. Eurydice Fakten und Zahlen. Luxemburg: Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union. Anmerkungen: Berufsbildende Höhere Schulen bieten Bildungsprogramme mit einer Laufzeit von fünf Jahren an: Die ersten drei Jahre werden der ISCED-Stufe 3 zugeordnet, während die beiden letzten Jahre zur ISCED-Stufe 5 gehören.

Kommentare oder Fragen sind per E-Mail an folgende Adresse zu richten:

Angaben zur Veröffentlichung

- KatalognummerNC-AN-22-002-DE-Q

- ISBN978-92-76-55873-6

- ISSN2466-9997

- DOI10.2766/242624