Länderbericht

1. Schlüsselindikatoren

Abbildung 1: Überblick über die Schlüsselindikatoren

| Deutschland | EU | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2011 | 2021 | 2011 | 2021 | ||||||

| EU-Zielvorgaben | Ziel für 2030 | ||||||||

| Teilnahme an frühkindlicher Bildung und Erziehung (im Alter zwischen 3 Jahren und dem gesetzlichen Einschulungsalter) | ≥ 96% | 95.8%13,d | 93.7%20 | 9.8%13 | 93.0%20 | ||||

| Geringe Computer- und Informationskompetenzen in der 8. Schulstufe | < 15% | 29.213, †* | 33.218 | : | : | ||||

| Anteil der 15-Jährigen mit schlechten Leistungen in den Bereichen | Lesen | < 15% | 18.5%09 | 20.7%18 | 19.7%09 | 22.5%18 | |||

| Mathematik | < 15% | 18.6%09 | 21.1%18 | 22.7%09 | 22.9%18 | ||||

| Naturwissenschaften | < 15% | 14.8%09 | 19.6%18 | 18.2%09 | 22.3%18 | ||||

| Frühe Schul- und Ausbildungsabgänger (18-24 Jahre) | < 9% | 11.6% | 11.8%b | 13.2% | 9.7%b | ||||

| Lernen am Arbeitsplatz in der beruflichen Aus- und Weiterbildung | ≥ 60% (2025) | : | 96.2%u | : | 60.7% | ||||

| Erwerb von tertiären Bildungsabschlüssen (25-34 Jahre) | ≥ 45% | 27.6% | 35.7%b | 33.0% | 41.2% | ||||

| Teilnahme von Erwachsenen an Bildungsangeboten (25-64 Jahre) | ≥ 47% (2025) | : | : | : | : | ||||

| Andere Kontextindikatoren | |||||||||

| Chancengleichheitsindikator (Prozentpunkte) | : | 20.118 | : | 19.30%18 | |||||

| Frühe Schul- und Ausbildungsabgänger (18-24 Jahre) | Im Inland geboren | 10.3% | 9.2%b | 11.9% | 8.5%b | ||||

| In der EU geboren | : | 31.6%b | 25.3% | 21.4%b | |||||

| Außerhalb der EU geboren | : | 27.6%b | 31.4% | 21.6%b | |||||

| Abschluss der Sekundarstufe II (20-24 Jahre, ISCED 3-8) | 75.5% | 77.1%b | 79.6% | 84.6%b | |||||

| Erwerb von tertiären Bildungsabschlüssen (25-34 Jahre) | Im Inland geboren | 28.6% | 36.2b | 34.3% | 42.1%b | ||||

| In der EU geboren | : | 36.5%b | 28.8% | 40.7%b | |||||

| Außerhalb der EU geboren | : | 33.5%b | 23.4% | 34.7%b | |||||

| Investitionen in Bildung | Öffentliche Ausgaben für Bildung als Prozentsatz des BIP | 4.3% | 4.7%20, p | 4.9% | 5.0%20 | ||||

| Öffentliche Ausgaben für Bildung als Anteil der gesamten Staatsausgaben | 9.5% | 9.220, p | 10.0% | 9.4%20 | |||||

Quellen: Eurostat (UOE, AKE, COFOG); OECD (PISA). Weitere Informationen sind Anhang I und der Monitor Toolbox zu entnehmen. Anmerkungen: Im EU-Durchschnitt 2018 für PISA-Leseleistungen ist ES nicht enthalten; der verwendete Indikator (ECE) bezieht sich auf frühkindliche Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsprogramme, die nach der Internationalen Standardklassifikation für das Bildungswesen (ISCED) als „bildungsfördernd“ gelten und daher die erste Bildungsstufe in den Systemen der allgemeinen und beruflichen Bildung darstellen – ISCED-Stufe 0; der Indikator „Chancengleichheit“ zeigt den Unterschied zwischen dem Anteil der 15-Jährigen mit schlechten Leistungen in den Bereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften (kombiniert) zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Viertel des sozioökonomischen Status; b = Bruch in der Zeitreihe, p = vorläufig, u = geringe Zuverlässigkeit, : = nicht verfügbar, 09 = 2009, 13 = 2013, 18 = 2018, 20 = 2020.

Abbildung 2: Position im Vergleich zur stärksten und schwächsten Leistung

2. Schwerpunkt auf Chancengleichheit in der Bildung

Bildungsergebnisse und -entscheidungen werden nach wie vor stark vom sozioökonomischen Hintergrund und dem Migrationshintergrund beeinflusst. An dieser Feststellung hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten nichts Wesentliches geändert. Im deutschen Bildungsbericht 20221 werden drei verschiedene sozioökonomische Risikolagen für den Bildungserfolg genannt: gering qualifizierte Eltern, Arbeitslosigkeit und Familienarmut2. Bei Kindern ohne Migrationshintergrund sind 16 % von mindestens einer Risikolage und 1 % von allen drei betroffen. Bei Kindern mit Migrationshintergrund betragen diese Werte ein Vielfaches, nämlich 48 % bzw. 8 %3. Mehr als 40 % der Kinder unter sechs Jahren hatten im Jahr 2020 einen Migrations-hintergrund (Autor:innengruppe Bildungsbericht-erstattung, 2022). Einer kürzlich durchgeführten Studie zufolge ist die Leistung der Schülerinnen und Schüler am Ende der vierten Klasse in den Bereichen Lesen und Mathematik in den letzten Jahren weiter zurückgegangen, und der Zusammenhang zwischen Leistung und sozio-ökonomischem Hintergrund hat sich verstärkt (Stanat, 2022).

Die Verringerung der Ungleichheiten im Bildungsbereich ist nach wie vor eine zentrale Herausforderung. Obwohl das Bildungssystem den Schülern den Übergang zwischen den verschiedenen Bildungswegen und den Zugang zur Hochschulbildung ohne Abitur ermöglicht, werden diese Möglichkeiten immer noch nicht ausgeschöpft (Autor:innengruppe Bildungsbericht-erstattung, 2022). In den letzten zehn Jahren haben die Bundesländer die Zahl der Bildungsgänge im Sekundarbereich umgestaltet und auf zwei reduziert, wobei der eine auf einen akademischen Bildungsweg und der andere auf die berufliche Bildung ausgerichtet ist. Junge Menschen aus benachteiligten sozialen Lagen wählen weitaus seltener akademische Bildungs-wege als Gleichaltrige aus besser gestellten Verhältnissen. Nur 13,9 % der am stärksten benachteiligten Schülerinnen und Schüler gehen davon aus, dass sie einen Abschluss in der tertiären Bildung erreichen – der niedrigste Wert in der EU –, während der EU-Durchschnitt 43,4 % beträgt (OECD 2019 Vol. II).4, Dies hängt zum Teil mit einer akkumulierten Leistungsdifferenz von bis zu einem Jahr beim Lernen in der Grundschule, weniger Selbstvertrauen und zu geringen Erwartungen an sich selbst sowohl seitens benachteiligter junger Menschen als auch seitens ihrer Eltern zusammen (Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung, 2022 und OECD 2019 Vol. II).

Die frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung (FBBE) kann das Potenzial von Kindern aufgrund der geringen Beteiligung, des Mangels an Plätzen und von Qualitätsproblemen nicht voll ausschöpfen. Eine hochwertige FBBE könnte die wichtigste Phase der Bildung sein und Kindern aus benachteiligten Verhältnissen einen guten Start bieten5. Die Teilnahmequote der unter 3-Jährigen verharrte in den letzten fünf Jahren bei rund 30 %, wobei der Anteil teilnehmender benachteiligter Kinder um 4,3 Prozentpunkte niedriger lag6. Dem Bildungsbericht 2022 zufolge beläuft sich die Kluft der Beteiligung von Kindern unter drei Jahren zwischen niedrigem und hohem sozioökonomischem Status auf 20 Prozentpunkte und zwischen Kindern mit und ohne Migrations-hintergrund auf 12 Prozentpunkte; bei den 3- bis 6-Jährigen lag sie bei 16 bzw. 11 Prozentpunkten. Trotz der Unterstützung des Bundes beim Ausbau des FBBE-Angebots und der Verbesserung der Qualität (Gute-KiTa-Gesetz) hat sich das Zahlen-verhältnis zwischen Erzieherinnen/Erziehern und Kindern nur geringfügig verbessert, und das Bildungsniveau des KiTa-Personals blieb weit-gehend unverändert. Das Zahlenverhältnis zwischen Personal und Kindern war im Westen des Landes deutlich günstiger als im Osten (Bildungsbericht 2022). Laut einer aktuellen Studie über 1000 FBBE-Einrichtungen hielten 80 % der Befragten die Zahl der KiTa-Plätze in Großstädten und größeren Städten für unzureichend; nannten mehr als 50 % einen Mangel an qualifiziertem Personal, das erforderlich wäre, um die vorhandenen Kapazitäten in vollem Umfang nutzen zu können, und gaben 60 % an, das Zahlenverhältnis zwischen Personal und Kindern sei unzureichend (Der Paritätische, 2022).

Sprachkompetenz ist eine wichtige Voraussetzung für den schulischen Erfolg. Laut PISA 2018 betrug der Unterschied in der Sprachkompetenz zwischen Schülern, die zu Hause Deutsch sprechen, und denen, die dort eine andere Sprache sprechen, 70 Punkte, mehr als das Doppelte des EU-Durchschnitts (30,4); das entspricht fast zwei Schuljahren. Kinder, die zu Hause nicht Deutsch sprechen (68 % aller Kinder mit Migrationshintergrund), könnten am meisten von FBBE profitieren. Der Anteil der 3- bis 6-Jährigen, die zu Hause nicht Deutsch sprechen und an der FBBE teilnehmen, hat sich seit 2008 um 5 Prozentpunkte verbessert und ist 2021 auf 21 % gestiegen. Dennoch hinkt der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund, die eine FBBE-Einrichtung besuchen, nach wie vor hinterher. Alle 16 Bundesländer verwenden ihre eigenen Methoden, um Sprachkompetenz zu ermitteln; sie bewegen sich zunehmend in Richtung Sprachförderung, die in die tägliche Routine der Einrichtung integriert ist, anstatt sie zu ergänzen. Der deutsche Wortschatz von Kindern aus begünstigten Verhältnissen ist nach wie vor ihr Leben lang im Vergleich zum Wortschatz benachteiligter Kinder reicher7. Je früher ein Kind mit der FBBE beginnt, desto mehr Fortschritte kann es bei der Sprachentwicklung erzielen, vor allem im Hinblick auf den Wortschatz. Aus der PISA-Studie 2018 geht eindeutig hervor, dass Schülerinnen und Schüler mit schwacher Leseleistung nach wie vor in bestimmten Schulen sehr konzentriert auftreten und dass diese Konzentration auch mit dem sozioökonomischen Status ihrer Eltern zusammenhängt (Abbildung 3). Dies schränkt die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihre Sprachkompetenz verbessern, weiter ein.

Ganztagsunterricht könnte Chancen im Primarbereich bieten. Im Primarbereich geht der Trend zunehmend in Richtung von Privatschulen und eines steigenden Segregationsrisikos. Die größten Fortschritte in Sprachen und Mathematik machen die Schülerinnen und Schüler in der Primarschule (Autor:innengruppe Bildungsbericht-erstattung, 2022). Das Recht auf Ganztags-betreuung in der Grundschule ab 2026/2027 könnte für mehr Chancengleichheit sorgen, da diese Schulen von ihrer Konzeption her allen Kindern, unabhängig von ihrem Hintergrund, die gleiche Unterstützung bieten.

Die vollständige Integration von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen in die allgemeine Bildung schreitet langsam voran, wobei zwischen den Bundesländern deutliche Unterschiede bestehen. 2020 wurden 44 % der Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen in Regelschulen integriert, was etwa doppelt so viele sind wie 2010. Ihr Anteil fällt je nach Bundesland unterschiedlich aus. Die Präferenz für inklusive Beschulung ist in mehr als der Hälfte der Bundesländer im Gesetz festgelegt, und zwar unter der Voraussetzung, dass finanzielle und räumliche Kapazitäten zur Verfügung stehen. In den Schulen bestehen jedoch anscheinend finanzielle und räumliche Einschränkungen. Die Bundesländer unterscheiden sich auch hinsichtlich der zusätzlichen finanziellen und besonderen pädagogischen Unterstützung. Nur im Saarland wird hier systematisch vorgegangen (Bildungsbericht, 2022).

Abbildung 3: Isolierungsindex benachteiligter und leistungsschwacher Schüler, PISA 2018

3. Frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung

Die Zunahme der Plätze in Deutschland hält mit der Nachfrage nicht Schritt. 2020 besuchten 93,7 % der Kinder zwischen drei Jahren und dem Einschulungsalter eine FBBE-Einrichtung; dieser Prozentsatz liegt in der Nähe des EU-Durchschnitts (93 %), aber immer noch unter dem EU-Ziel von 96 %8. Die Beteiligung von Kindern unter drei Jahren ist im Laufe der Zeit gestiegen und hat sich in den letzten sieben Jahren bei ca. 30 % eingependelt, womit aber das Barcelona-Ziel von 33 % noch immer nicht erreicht ist. Etwa zwei Drittel der Kinder besuchen 30 Stunden oder mehr pro Woche eine FBBE-Einrichtung, was immer noch deutlich unter dem EU-Durchschnitt liegt. 2021 verfügte Deutschland über 3,8 Millionen genehmigte Plätze in FBBE-Einrichtungen – 84 000 mehr als im Vorjahr. Expansionsrate und Nachfrage sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Seit 2013 haben alle Kinder unter drei Jahren einen Rechtsanspruch auf einen Platz in der FBBE. 2021 lag allerdings die Zahl der verfügbaren Plätze noch immer 13 Prozentpunkte unter dem ermittelten Bedarf im Westen (44 %) und 31 % im Osten des Landes. Im Bildungs-bericht 2022 wird daher die Erwartung ausge-sprochen, dass dieser rechtlichen Verpflichtung erst 2025 im Osten und 2028 im Westen nachgekommen wird. Bis 2030 werden zwischen 244 000 und 310 000 zusätzliche Plätze für unter 3-Jährige und zwischen 158 000 und 272 000 Plätze für 3- bis 6-Jährige benötigt9

Probleme mit der Dienstleistungsqualität bestehen nach wie vor. Deutschland hat erhebliche Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Dienstleistungen ergriffen. Von 2019 bis 2022 wurden den Bundesländern vom Bund Gelder für Investitionen in Höhe von 5,5 Mrd. EUR zur Verfügung gestellt (Gute-KiTa-Gesetz). Dem jährlichen Monitoringbericht zufolge wurden einige Fortschritte insbesondere in mehreren Qualitätsbereichen erzielt, unter anderem bei der Personalausstattung und den Rahmen-bedingungen für Führungskräfte (BMFSFJ 2021). In einer kürzlich durchgeführten Studie, an der die Leitungen von mehr als 4800 FBBE-Einrichtungen teilnahmen, wurde jedoch ein Rückgang der Qualität und Quantität der verfügbaren Mitarbeitenden im Vergleich zum Vorjahr festgestellt. Der Studie zufolge waren mindestens 57 % der Leiterinnen und Leiter von Einrichtungen für die Altersgruppe unter drei Jahren und mindestens 75 % der Leiterinnen und Leiter der Einrichtungen für die 3- bis 6-Jährigen der Ansicht, dass das Zahlenverhältnis zwischen Erzieherinnen/Erziehern und Kindern unter dem wissenschaftlich empfohlenen Niveau lag. Mehr als die Hälfte der Leiterinnen und Leiter gab an, dass sie mehr als ein Fünftel der Zeit mit weniger Mitarbeitenden auskommen müssen als erforderlich (Aufsicht), wobei 16 % von ihnen aussagten, mehr als drei Fünftel der Zeit mit weniger Personal zu arbeiten (DKLK, 2022).

Der Mangel an Fachkräften ist nach wie vor ein Problem und hat sich in letzter Zeit durch die Pandemie noch verschärft. 2021 arbeiteten 675 000 Personen (540 000 Vollzeitäquivalente) in der formalen FBBE (ausgenommen Kinder-betreuung, die z. B. von Tagespflegepersonen erbracht wird). Davon waren 68 % an Fachschulen und 14 % an Berufsfachschulen ausgebildet worden, und 6 % hatten einen Hochschul-abschluss. Diese Anteile blieben zwischen 2011 und 2021 mit einem positiven Anstieg der akademischen Qualifikationen relativ stabil. Ein akuter Personalmangel führte zu einem breiteren Zugang zu FBBE-Berufen. Dieser Trend verstärkte sich zumindest vorübergehend während der COVID-19-Pandemie (Autor:innengruppe Bildungs-berichterstattung, 2022). Während die Bertelsmann Stiftung (2022) den Bedarf bis 2030 auf 100 000 zusätzliche Mitarbeitende bezifferte, stellte „Fachkräftebarometer Frühe Bildung 2021“ einen Bedarf zwischen 70 000 und 150 000 Mitarbeitenden fest.

COVID-19 hat die allgemeine Widerstands-fähigkeit des FBBE-Systems gezeigt, die jedoch auf Kosten des Personals geht. In Studien wurde die entscheidende Rolle der FBBE bei der Begrenzung negativer Auswirkungen auf Kinder, Familien und Gemeinschaften hervorgehoben. Kindern aus benachteiligten Verhältnissen wurde in allen Phasen der Pandemie ein bevorzugter Zugang zu FBBE-Diensten gewährt. Die integrierten FBBE-Systeme Deutschlands schienen widerstandsfähiger zu sein, da sie sich auch auf eine gut etablierte Zusammenarbeit zwischen den Einrichtungen (und etablierte Überwachungs-verfahren durch Selbstbewertung auf lokaler Ebene) stützen konnten (Europäische Kommission 2021b). Zwar erhöhte sich durch Schließungen und Wiedereröffnungen das Stressniveau von Personal und Leitung, doch führte die Pandemie nur zu einer strukturellen Abwesenheit von bis zu 10 % des Personals (DKLK 2022, Deutsches Jugendinstitut 2022).

4. Schulbildung

Die Quote der frühen Abgänge von der allgemeinen und beruflichen Bildung in Deutschland stagniert, wobei sich der sozioökonomische Hintergrund und der Migrationshintergrund deutlich negativ auswirken. Die deutsche Quote liegt seit 2012 bei rund 10 %, während sie in der EU von deutlich über 10 % auf unter 10 % gesunken ist. Nach methodischen Anpassungen im Jahr 2021 lag sie bei 11,8 % und damit 2,1 Prozentpunkte über dem EU-Durchschnitt und immer noch weit vom Zielwert von 9 % auf EU-Ebene entfernt. Das Geschlechtergefälle hat sich von 2012 bis 2021 auf 3,6 Prozentpunkte verdreifacht. Mit einem Anteil von 26,3 % brechen junge Menschen mit Eltern mit niedrigem Bildungsabschluss sieben Mal häufiger als Gleichaltrige mit Eltern mit hohem Bildungsabschluss (3,7 %) die Schule oder Ausbildung ab. Dieser Wert liegt nahe am EU-Durchschnitt (26,1 %). Jungen aus benachteiligten Verhältnissen (29,6 %) brechen die Schule oder Ausbildung ein Drittel mal häufiger als Mädchen (22,8 %) ab10. Junge Menschen mit Migrations-hintergrund brechen die allgemeine und berufliche Bildung mehr als dreimal häufiger als ihre im Inland geborenen Gleichaltrigen ab, wobei ein negativer Trend zu verzeichnen ist.

Die Leistungen bei den Grundkompetenzen liegen über dem EU-Durchschnitt, haben sich jedoch im Laufe der Zeit abgeschwächt. Insgesamt liegt die Leistung laut der PISA-Studie 2018 über dem EU-Durchschnitt, insbesondere in den Naturwissenschaften (OECD, 2019 Vol. I). 2018 verzeichnete Deutschland mehr Spitzenleistungen in den Bereichen Naturwissen-schaften (10 %, + 3,7 Prozentpunkte), Lesen (11,3 %, + 2,8 Prozentpunkte) und Mathematik (13,3 %, + 2,3 Prozentpunkte) als im EU-Durchschnitt. Der Anteil leistungsschwacher Schüler blieb 2018 in allen drei geprüften Bereichen unter dem EU-Durchschnitt und liegt außerdem bereits unter der EU-Zielvorgabe (15 %). Während die Kompetenzen deutscher Schüler im Vergleich zu 2015 relativ stabil geblieben sind, haben sie im Vergleich zu 2011 deutlich abgenommen11 (Europäische Kommission, 2021a). Nationale Tests (Stanat, P. et al (2022)) zeigen, dass die Kenntnisse der Schülerinnen und Schüler der vierten Klassenstufe (10 Jahre alt) in Deutsch und Mathematik weiter zurückgehen. Die alle fünf Jahre stattfindenden Tests begannen 2011, wobei in den letzten fünf Jahren ein noch größerer Kompetenzverlust beim Lesen verzeichnet wurde. Dies bedeutet einen Lernverlust von einem Drittel eines Schuljahres in Lesen und einem Viertel in Mathematik (IQB, 2022). Darüber hinaus bestätigen internationale Tests, dass junge Menschen mit schwachem sozioökonomischem Hintergrund und Migrations-hintergrund zunehmend benachteiligt sind (siehe Abschnitt 2).

Kasten 1: Teamteaching

Ziel dieses Projekts des Europäischen Sozialfonds war es, soziale Benachteiligungen auszugleichen. Einzel- und Gruppenarbeit kann den Schulalltag durch Elemente des sozialen Lernens bereichern. Die Schülerinnen und Schüler haben Chancen auf eine gleichberechtigte Teilnahme am Unterricht. Das von 2015 bis 2022 mit einem Budget von 8,2 Mio. EUR laufende Projekt erreichte 2020 17 Schulen und 5000 Schülerinnen und Schüler.

Im Rahmen des Projekts wird Kompetenz-entwicklung mit sozialpädagogischer Unterstützung für Schülerinnen und Schüler kombiniert. Ein Sozialpädagoge begleitet eine Klasse während des gesamten Tags in der Schule (Unterrichtsstunden und Pausen) und arbeitet mit verschiedenen Lehrkräften zusammen. Auf diese Weise gewinnen die Sozialpädagogen einen tiefen Einblick in die sozialen und pädagogischen Herausforderungen einer Klasse, und es wird ihnen rasches Reagieren ermöglicht. Werden neu auftretende Konflikte und Unruhe im Klassenzimmer erkannt, können sie schneller reduziert und gelöst werden. Darüber hinaus gewinnen die Lehrkräfte Selbstvertrauen und erhalten zusätzliche Unterstützung, was ihre Arbeitszufriedenheit und ihre Gesundheit verbessert.

Bildung für nachhaltige Entwicklung ist gut etabliert. Bildung für nachhaltige Entwicklung ist seit mehr als drei Jahrzehnten Teil der Bildung12 und wurde während der UN-Dekade für Nachhaltigkeit und der damit verbundenen UNESCO-Maßnahmen weiter ausgebaut13. Nachhaltigkeit ist Teil der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern und Lehrkräften geworden. Die Nachhaltigkeitskompetenz wird aufgebaut, beginnend in der FBBE als Querschnittsthema14. Im Zwischenbericht über Bildung für Nachhaltigkeit aus dem Jahr 2019 wird festgestellt, dass Nachhaltigkeit trotz der Unterschiede zwischen den Bundesländern in allen Schulen strukturell eingeführt worden ist. Unterstützt wird sie ferner durch zusätzliche Einzelmaßnahmen zur Umsetzung des Globalen Aktionsprogramms der UNESCO für nachhaltige Entwicklung. In allen Bundesländern decken die Lehrpläne das Thema Nachhaltigkeit und Erderwärmung ab, meist verknüpft mit anderen Fächern. Es wird jedoch noch nicht nach einem einheitlichen Konzept behandelt. Gleiches gilt für die Ausbildung der Lehrkräfte.

Deutsche Schülerinnen und Schüler verstehen das Konzept der Nachhaltigkeit gut, zögern jedoch, es in die Praxis umzusetzen, wobei diejenigen aus benachteiligten Verhältnissen deutlich schlechter dastehen. Laut PISA 2018 sind 20 % der 15-Jährigen „fortgeschrittene Allrounder“, d. h. sie schneiden in den vier Kompetenzbereichen für ökologische Nach-haltigkeit am besten ab. Damit nimmt Deutschland in der EU eine führende Position ein und liegt über dem EU-Durchschnitt von 13 %. Bei der Betrachtung der Nachhaltigkeitswerte ergibt sich jedoch ein etwas differenzierteres Bild, bei dem die deutschen Schülerinnen und Schüler weit unter dem Durchschnitt liegen, wenn es um aktives Kümmern um die Umwelt oder Maßnahmen wie etwa aktives Energiesparen geht. Junge Menschen aus benachteiligten Verhältnis-sen schneiden in beiden OECD-Studien zur Nachhaltigkeit 2022 deutlich schlechter ab, was darauf hindeutet, dass in deutschen Schulen im Primarbereich viele von ihnen nicht mit den Kernkompetenzen ausstattet werden. Eine der Maßnahmen zur Verbesserung des Lernens über Nachhaltigkeit ist die „Nationale Auszeichnung – Bildung für nachhaltige Entwicklung“. Mit dieser dreimal jährlich verliehenen Auszeichnung werden innovative Lern- und Lehrangebote gewürdigt15.

Deutschland verstärkt seine strategische Ausrichtung auf die Digitalisierung der Bildung und stockt die entsprechenden Investitionen auf Bundesebene auf. Die deutschen Kultusminister haben ihre Strategie „Bildung in der digitalen Welt“ von 2016 mit einer ergänzenden Empfehlung zum Thema „Lehren und Lernen in der digitalen Welt“ Ende 2021 aktualisiert16. Das Dokument baut auf den Erfahrungen aus der Pandemie auf und unterstreicht die Bedeutung von Unterrichts-qualität und Schulentwicklung bei der Einführung neuer Technologien. Der DigitalPakt Schule umfasst Fördermittel des Bundes in Höhe von 6,5 Mrd. EUR für ein Programm zur Digitalisierung von Schulen. Mehr als die Hälfte der ursprünglichen 5 Mrd. EUR war wie geplant bis Ende 2021 ausgegeben worden. Aufgrund der Pandemie wurden 1,5 Mrd. EUR hinzugefügt, wobei jeweils ein Drittel für die Unterstützung von IT-Administratoren in Schulen und für die Bereitstellung von Laptops für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte vorgesehen ist. Letzteres wurde von der Aufbau- und Resilienzfazilität finanziert ebenso wie eine einzigartige Meta-Plattform für digitales Lernen, die bestehende Plattformen in Deutschland verbindet.

Die Anwerbung, Ausbildung und Einstellung einer ausreichenden Zahl von Lehrkräften wird in den kommenden Jahren eine Herausforderung darstellen. Mehrere Faktoren, wie steigende Schülerzahlen, die Ausweitung von Ganztags-schulplätzen und das Ersetzen von in den Ruhestand gehenden Lehrkräften, könnten zu einem noch größeren Lehrkräftemangel führen, und zwar je nach Bundesland und Bildungsstufe in unterschiedlichem Maß. Etwa zwei Fünftel der deutschen Lehrkräfte im Primar- und Sekundar-bereich (ISCED 1–3) sind 55 Jahre alt oder älter17. In der jüngsten Prognose bis 2035 wird der jährliche Bedarf an neuen Lehrkräften in der allgemeinen und beruflichen Bildung auf 34 100 Personen geschätzt (Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung, 2022). Selbst wenn jeweils alle Absolventen eines Lehrer-ausbildungsjahrgangs eingestellt werden, bleiben 1600 Stellen pro Jahr unbesetzt, was eine Gesamtlücke von 23 500 ergibt. Da die KMK-Zahlen den zusätzlichen Personalbedarf aufgrund des Überfalls Russlands auf die Ukraine und den gesamten zusätzlichen Bedarf, der sich aus Ganztagsschule und Inklusion ergibt, noch nicht berücksichtigen, könnte die reale Lücke sogar noch größer sein (Autor:innengruppe Bildungs-berichterstattung, 2022). Während es in der Sekundarstufe II nach 2025 ein Überangebot geben könnte, besteht in anderen Bildungsebenen ein erhebliches Unterangebot. Es wird erwartet, dass Schulen der Sekundarstufe I nur 72 % des Personalbedarfs decken können. Dies könnte den bestehenden Lehrkräftemangel vor allem in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) verstärken (Autor:innengruppe Bildungsbericht-erstattung, 2022). Selbst wenn die Gehälter im weltweiten Vergleich verhältnismäßig hoch sind, könnte es dennoch problematisch sein, genügend junge Menschen für eine Laufbahn als Lehrkraft zu gewinnen, die generell nicht als attraktiv angesehen wird.

Die berufliche Weiterbildung gewinnt an Bedeutung, da immer mehr Lehrkräfte über keine pädagogische Ausbildung verfügen. Der Anteil der Seiteneinsteiger an den jedes Jahr eingestellten Lehrkräften, hat sich von 4 % im Jahr 2015 auf 10 % im Jahr 2020 mehr als verdoppelt. Der Anteil der Seiteneinsteiger fiel 2021/2022 in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich aus. Berlin stand weiterhin an der Spitze, da dort 60 % aller neu eingestellten Lehrkräfte Seiteneinsteiger waren, während in Bayern praktisch keine Seiteneinsteiger eingestellt wurden18. Dies bringt Herausforderungen dahin gehend mit sich, wie diese Lehrkräfte, denen es häufig an einer regulären Lehrbefähigung fehlt, integriert werden können und wie eine angemessene berufsbegleitende Ausbildung sichergestellt werden kann. Die Verfahren und Ansätze sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich und haben oft Ad-hoc-Charakter. Eine starke kontinuierliche berufliche Entwicklung ist eine Voraussetzung, um die Qualität des Unterrichts zu gewährleisten und die Lehrkräfte über sich entwickelnde Kompetenzkonzepte auf dem Laufenden zu halten, z. B. im Bereich der digitalen Pädagogik (Studie und Nutzung digitaler Technologien im Unterricht und Lernen).

5. Berufliche Aus- und Weiterbildung und Erwachsenenbildung

Nach wie vor besteht eine hohe Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften und spielt die berufliche Bildung in dieser Hinsicht eine Schlüsselrolle. Fast die Hälfte der Schüler der Sekundarstufe II absolviert eine berufliche Ausbildung19 (48,8 % im Jahr 2020, ähnlich dem EU-Durchschnitt), und Absolventen der beruflichen Bildung haben ausgezeichnete Beschäftigungs-aussichten (2021 hatten 91,6 % gegenüber 76,4 % in der EU insgesamt einen Arbeitsplatz). Sowohl die Bundesregierung als auch die Bundesländer unterstützen die Interessenträger bei der Verbesserung des Angebots und der Qualität der beruflichen Bildung sowie bei der Stärkung von Umschulung und Weiterbildung. Der Mangel an Fachkräften ist nach wie vor der Hauptfaktor, der Innovation und Digitalisierung in kleinen Unternehmen behindert. Probleme bei der Suche nach qualifiziertem Personal wirken sich auch auf die Bildung im schulischen Berufs-bildungssystem aus, das heute hauptsächlich in Gesundheits-, Bildungs- und Sozialberufen ausbildet (85 %). Obwohl die Bildungs- und Gesundheitsberufe seit 2012 um 16 % bzw. 14 % zugenommen haben, wird im nationalen Bildungsbericht festgestellt, dass dieser Anstieg immer noch weit hinter der wachsenden Nachfrage nach Fachkräften in diesen Bereichen zurückbleibt.

Deutschland hat Finanzierungsmöglichkeiten eingeführt, um Anreize für Ausbildungs-maßnahmen zu schaffen. Mit der Exzellenzinitiative Berufliche Bildung will der Bund die notwendige Steigerung der Attraktivität und Modernität von Aus-, Fort- und Weiterbildung erreichen. Dabei liegt der Schwerpunkt der Exzellenzinitiative nicht nur auf der Förderung herausragender kluger Köpfe und einer stärker internationalen Ausrichtung der beruflichen Bildung, sondern gleichermaßen auch auf der Förderung exzellenter und innovativer Berufsbildungsgänge. Im Januar 2019 startete das BMBF den Wettbewerb „Zukunft gestalten – Innovationen für eine exzellente berufliche Bildung“ (InnoVET), um die Attraktivität, Qualität und Gleichwertigkeit der beruflichen Bildung durch Innovation und Exzellenz zu erhöhen, wobei der Schwerpunkt auf der höheren beruflichen Bildung liegt. Es werden 17 sogenannte Innovationscluster (2020–2024) gefördert, in denen regionale und sektor-spezifische Interessenträger innovative Aus- und Weiterbildungsprogramme entwickeln und testen. Mit dem Arbeit-von-morgen-Gesetz wurden als Reaktion auf den Strukturwandel die Mittel der Bundesagentur für Arbeit aufgestockt, um die Beschäftigungsfähigkeit der aktiven Arbeitskräfte im digitalen Wandel zu verbessern. Für Erwachsene, die ihre erste berufliche Qualifikation erwerben, wurde durch das Gesetz das Recht auf finanzielle Unterstützung unter bestimmten Bedingungen geschaffen.

Die Teilnahmequote an der Erwachsenen-bildung stieg leicht an. Die Quote stieg 2021 auf 7,7 %, liegt aber nach wie vor deutlich unter dem EU-Durchschnitt von 10,8 % (Teilnahme in den letzten vier Wochen). Die Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik konzentrierte sich in den letzten Jahren auf die Erwachsenenbildung, insbesondere während der Pandemie. Dadurch war – zumindest vorübergehend – das Angebot an Weiterbildungsmaßnahmen stark eingeschränkt (Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung, 2022). Insbesondere die Erwachsenenbildungs-einrichtungen, die eher auf Präsenz-veranstaltungen angewiesen sind, konnten nur einen kleinen Teil ihrer geplanten Veranstaltungen durchführen. Die Teilnahme an Weiterbildungs-maßnahmen blieb insgesamt auf einem hohen Niveau (57 % der 18- bis 69-Jährigen). Wiederholte Lockdowns führten dazu, dass die Bevölkerung ihre Weiterbildung eher selbst organisieren musste. Eine Rekordzahl von gut zwei Dritteln der 18- bis 69-Jährigen hat daher informell gelernt. Für 2030 hat sich Deutschland das Ziel gesetzt, dass jedes Jahr 65 % der Erwachsenen eine Weiterbildung absolvieren, was einer massiven Verbesserung gegenüber 46 % im Jahr 2016 entspricht.

Deutschland hat den digitalen Wandel der beruflichen Bildung gefördert. Im April 2020 startete das Bundesministerium für Bildung und Forschung den Innovationswettbewerb INVITE (Digitale Plattform für berufliche Weiterbildung). Mit diesem Rahmen wird ein innovativer digitaler Zugang gefördert, vorzugsweise über KI-gestützte Prozesse, damit die breite Öffentlichkeit das Weiterbildungsangebot leicht und schnell verfolgen kann. Im Rahmen der INVITE-ToolChecks wird die breite Öffentlichkeit aufgefordert, die INVITE-Prototypen auszuprobieren und gleichzeitig Rückmeldungen für eine nutzerorientierte Weiter-entwicklung der Prototypen zu geben.

6. Hochschulbildung

Die Zahl der Hochschulabschlüsse nimmt zu, ist aber nach wie vor niedrig. Die Zahl der Hochschulabschlüsse nimmt weiter zu, liegt jedoch mit 35,7 % weit hinter dem EU-Ziel von 45 % und dem EU-Durchschnitt von 41,2 % zurück. Dies ist auch auf einen sehr starken Berufsbildungssektor zurückzuführen. Die Quote der im Ausland geborenen jungen Menschen mit einem Hochschulabschluss liegt bei 34,3 % und damit nur 1,9 Prozentpunkte unter der Quote der im Inland geborenen Menschen, was im Vergleich zu anderen EU-Mitgliedstaaten ein geringfügiger Unterschied ist. Während sich die Kluft zwischen ländlichen Gebieten und Städten nach 2010 (auf 15,8 Prozentpunkte) vergrößerte, begann sie sich 2021 auf 14,6 Prozentpunkte zu verkleinern. Berlin ist nach wie vor das Bundesland mit den meisten Hochschulabschlüssen (51,1 % im Jahr 2021); Sachsen-Anhalt liegt noch immer mit 23,5 % zurück – dem niedrigsten Wert im Jahr 2021. Fast ebenso viele Männer wie Frauen studieren, wobei das Geschlechtergefälle nur 3,8 Prozent-punkte beträgt und in den meisten anderen EU-Ländern viel höher ausfällt.

Die Zahl der Einschreibungen stagniert nach einer Phase kontinuierlichen Wachstums. Im Jahr 2020 waren 761 219 Studierende neu in den ISCED-Stufen 6 oder 7 eingeschrieben, was einem Rückgang um 8,2 % gegenüber 2019 entspricht. Bei den Männern entschieden sich 29 % für ein Bachelorstudium in den MINT-Fächern, während es bei den Frauen nur 9 % waren. Die Anteile in den Masterstudiengängen lagen bei 24 % bzw. 12 %, eine Unausgewogenheit, die auch die OECD festgestellt hat (2021). Im Jahr 2020 hat sich der Anteil neuer Studierender nicht wesentlich verbessert; dies deutet darauf hin, dass die Förderung der MINT-Studiengänge noch nicht den gewünschten Erfolg gezeigt hat. OECD (2021) vergleicht die Einkommen in verschiedenen Altersgruppen. Im Vergleich zur EU sind die Einstiegsgehälter für nicht tertiäre Berufs-qualifikationen in Deutschland niedrig, steigen aber im Verlauf der beruflichen Laufbahn an. Deutsche akademische Abschlüsse garantieren bereits von Anfang an einen bescheidenen Gehaltsvorteil, der dann aber im Zeitverlauf deutlich ansteigt. Infolgedessen haben 25- bis 34-Jährige mit tertiärem Bildungsabschluss einen klaren Einkommensvorteil von 37 % (+ 4 Prozentpunkte im Vergleich zum EU-Durchschnitt) im Vergleich zu ihren Altersgenossen mit einem Abschluss in der Sekundarstufe II. Im Verlauf der beruflichen Laufbahn steigt er für 55- bis 64-Jährige auf 82 % gegenüber 70 % in der EU (Abbildung 4).

Abbildung 4: Relatives Einkommen nach Bildungsabschluss, 2019

Immer mehr Studierende verbinden Arbeit und Studium und steigen über alternative Wege in die Hochschulbildung ein. Der Trend zu dualen Studiengängen, bei denen Hochschulbildung mit betrieblicher Ausbildung kombiniert wird, hat sich zwischen 2004 und 2019 vervierfacht (CHE 2022a). Auch die Zahl der Hochschulanfänger ohne Abitur, ein Schul-abschluss, der den Zugang zur Hochschulbildung ermöglicht (CHE 2022b), ist gestiegen. Beide Möglichkeiten sind allerdings mit einem Anteil von 4,2 % an dualen Studierenden und 2,2 % an Studierenden ohne Abitur nach wie vor recht vernachlässigbar. Beide scheinen jedoch auf einen Trend hin zu einer größeren Vielfalt an Bildungswegen hinzuweisen.

Deutschland will die Teilnahme an der Hochschulbildung erhöhen, indem es Studierenden mehr Unterstützung bietet. Die Regierung unternimmt Schritte, um mit einer geplanten Reform der Studierendenförderung die Zahl der Studierenden zu erhöhen. In einem ersten Schritt wurde das Bundesausbildungsförderungs-gesetz (BAföG) umgestaltet, indem seine Reich-weite ausgedehnt, die Bedarfssätze signifikant erhöht und die Altersgrenze von 30 bis 35 Jahren 20 auf 45 Jahre angehoben wurden. Darüber hinaus wird die Möglichkeit eines Restschuldenerlasses nach 20 Jahren ausgedehnt (BMBF 2022b). Als Reaktion auf die Pandemie wird derzeit ein Notfallmechanismus entwickelt.

Anhang I: Quellen von Schlüsselindikatoren

| Indikator | Quelle |

|---|---|

| Teilnahme an frühkindlicher Betreuung, Bildung und Erziehung | Eurostat (UOE), , educ_uoe_enra21 |

| Geringe Computer- und Informationskompetenzen in der 8. Schulstufe | IEA, ICILS |

| 15-Jährige mit schlechten Leistungen in den Bereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften | OECD (PISA) |

| Frühe Abgänger von der allgemeinen und beruflichen Bildung | Hauptdaten: Eurostat (AKE), edat_lfse_14 Daten nach Geburtsland: Eurostat (AKE), edat_lfse_02 |

| Lernen am Arbeitsplatz in der beruflichen Aus- und Weiterbildung | Eurostat (LFS), edat_lfs_9919 |

| Tertiäre Bildungsabschlüsse | Hauptdaten: Eurostat (AKE) edat_lfse_03 Daten nach Geburtsland: Eurostat (AKE), edat_lfse_9912 |

| Teilnahme von Erwachsenen an Bildungsangeboten | Für dieses Ziel auf EU-Ebene liegen keine Daten vor. Die Datenerhebung beginnt 2022. Quelle: EU-AKE. |

| Indikator für Chancengleichheit | Berechnungen der Europäischen Kommission (Gemeinsame Forschungsstelle) auf der Grundlage der PISA-Daten der OECD für 2018. |

| Abschluss der Sekundarstufe II | Eurostat (LFS), edat_lfse_03 |

| Staatliche Ausgaben für Bildung in Prozent des BIP. | Eurostat (COFOG), gov_10a_exp |

| Anteil der öffentlichen Bildungsausgaben an den Gesamtausgaben des Staates | Eurostat (COFOG), gov_10a_exp |

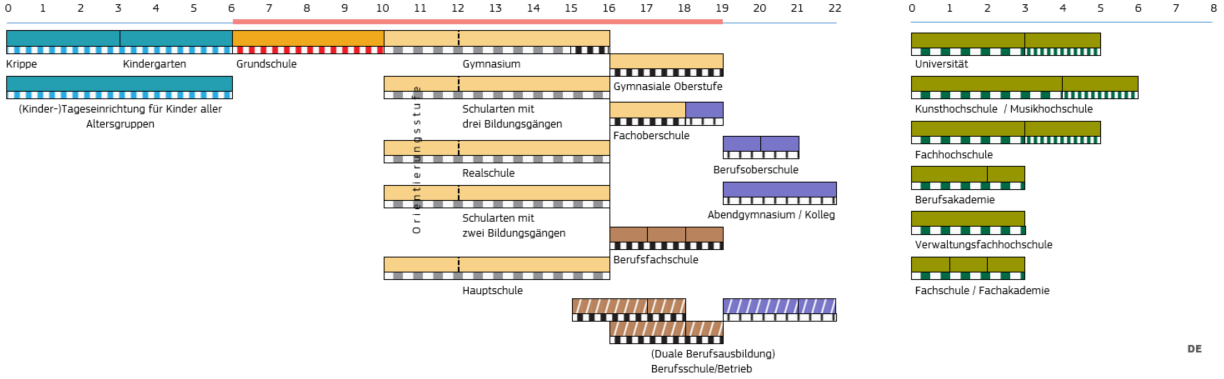

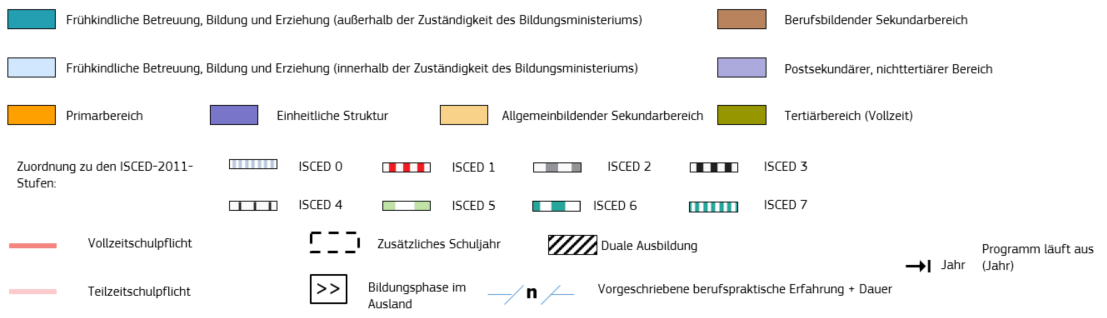

Anhang II: Struktur des Bildungssystems

Kommentare oder Fragen sind per E-Mail an folgende Adresse zu richten:

Angaben zur Veröffentlichung

- KatalognummerNC-AN-22-024-DE-Q

- ISBN978-92-76-56154-5

- ISSN2466-9997

- DOI10.2766/77677